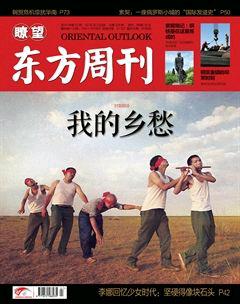

路途再遠,也要回家

張瑜

2014,農歷甲午年。立春這天,河南普降大雪。

肉眼看不出花兒來的小雪粒,急急地墜下來,頃刻間整個城市都白了薄薄的一層。

在記憶中,大大的雪片悠然飄落的日子在我離家去武漢上學和在北京工作后,再沒遇見過。一起消失的還有濕的霧天兒,人在氤氳的白氣里忽隱忽現的,手一揮就沾上一層薄薄的水。

而這些上天賞賜的禮物都在我離開家后的十多年里,再也沒有了。

今年真是個驚喜。

可這大喜的日子,卻不知怎么,硬是想起了《一九四二》里那一路的冰天雪地。從躲災變成逃荒,當電影里的張國立失去了所有的一切終于到達離家千里之外的陜西之時,他卻迎著河南逃過來的老鄉們,孑然一身蹣跚著往回走。生無可戀。夢囈般地叨念著,就是死,也要死得離家近些。而電影中的徐帆臨走前,告訴兒子的唯一一句話就是,要記住老家在延津。

大多數河南人極戀家。那個家就算再窮再苦,也是永遠的牽絆和希望。后生們十幾歲就怯生生地離鄉背井,叔伯們五六十歲了也依然能拖著老骨頭出去干活。全是為了那個家。為了有一天,能在家蓋起小樓,一家人和和美美過日子。

記得大三時去廣州實習,因為走得早,剛好趕上所謂的民工外出潮。那趟發往廣州的臨客從鄭州始發時已經塞滿了人和大包小包的行李。中午出發的時候,我還愉快地聽著旁邊一大家子人溫暖的對話,丈夫和兄弟喝著啤酒吃著花生米,勾勒著未來,說再過三年要和老婆孩子回家蓋新房,妻子笑瞇瞇地聽著,哄著兩個孩子。

隨著車往南走,每走一站,又會涌上大批的人和行李,先是過道,接下來是車廂內的每一個角落。隨著人越來越多,我開始感到呼吸困難。我不敢喝水,因為通往廁所的路擠滿了人。入了夜,人們逐漸疲憊,過道里的人或者坐下,或者躺下,認識不認識的人,摞在一起睡覺。由于吃慣了苦,他們以任何我覺得難受的姿勢都可以睡著,他們趴在不認識的人的背上,或者肩上,或者被不認識的人趴著,全不介意,只要有個依靠。一層又一層。

我看著他們,心里既難過又驚恐。我無法入睡。看著他們,感到窒息。

凌晨兩點的時候,列車到達武漢。我猶豫了一下,請老鄉幫我拿下行李箱開始下車。從座位到門口不過5米,卻是段異常崎嶇的路程。我懷著深深的歉意,驚醒了睡著的人們,忘了是怎么走過人鋪就的路,而箱子,是被老鄉們一人一手擊鼓傳花似地送了出去。

我就那么半路下了車,深深地舒了一口氣。疲憊的列車里疲憊的老鄉們,在出門的時候,有誰的心里,不是懷著那個關于回家的溫暖的愿望?

我看著遠去的他們,默默地送上了祝福。

仿佛是一種宿命,苦難深植在河南人的骨血里。自古以來,中原腹地多戰亂,多人禍天災。祖輩們代代辛勤勞作,卻不得不飽經苦難。而代代相傳的,還有面對苦難的韌性。

男人們出去了,女人們唯有獨自支撐著家。養雞,喂豬,洗衣做飯帶孩子,伺候公婆,下田干活。在父輩們那一代里,甚至現在的農村里,這種堅韌的特性,是河南女子必備的品質---堅韌而潑辣。

我們家老張的生日至今是個謎。因為當年奶奶是在麥地里生下他的。她只記得是割麥子的時候,約摸是5月份,卻不記得是哪一天。大著肚子還要干繁重的農活,也難怪奶奶會過著不記日子的日子。這樣大大咧咧出生的老張,也因此一輩子都是過著大大咧咧的粗糙的生活。他的字典里,一切跟講究有關的詞兒打開始就不存在。

爺爺年輕時是游擊隊長,去世的時候是村里的大隊書記,可那年月沒趕上城市邊界的擴張,沒趕上拆遷,他囊中空空。早早去世,給家里留下的唯一東西就是為了蓋三間土坯房而留下的一屁股債。

所以老張從小要去隊里放羊掙工分,和我奶奶一起挑起養家的重擔。他有個響亮的小名兒叫鋼牛。有力氣,能吃苦。

神奇的是,15歲的他就從農村走了出來,一個農村青年,慢慢在城里扎了根。再后來,我考上了大學。老家的大伯娘于是憤憤不平,大鬧一場,要遷爺爺奶奶的墳,說那個墳頭的位置對老張利好。

媽媽也是家里的長女。兄弟姐妹6人中,天分最好的她不幸趕上了“文革”。比我聰明又比我勤奮的她15歲下鄉,誤了學業。再以后,又為了家庭放棄了好工作。誰也沒想到,那個四處流動的三線建設單位卻在她離開之后在我們那個城市安定了下來。她的一生,有很多不好的運氣。

但是,他們都努力地生活。我周圍的所有人。在自己的能力所及之下,堅強地生活。

我在他們的堅強努力中沒心沒肺地長大。打小坐著老張的嘉陵摩托到處游走,細踏我的那座小城。直到我長大,老張也真的成了老張。但我還是拒絕戴頭盔,催促他就像趕一匹馬。他曾經真的像馬一樣年輕和強健,不知疲倦。一個快樂的警察。長大之后,二十歲的女兒仍舊喜歡在夜晚,在疾馳的摩托車上蒙住他的眼睛,揪他的耳朵,把冰涼的手插進他的衣領,看著他抓狂地怒吼。

上大學那年夏天,爸媽一起送我。對面中鋪的大叔和我聊了大半夜的信仰,睡在上鋪的媽媽怕我遇上練法輪功的,瞪著眼睛盯了半宿。而老張呢,也是一宿沒睡,那是因為綠皮車的廁所門是壞的,臭味兒熏得他睡不著,每10分鐘就要起床去擺弄廁所門。到了武漢,交學費的時候,他拿出來塞在襯衣里的裹著塑料袋的錢,打開來才發現,那些鈔票啊,已經捂得發霉了。

到了現在,媽媽一如既往地細膩,老張還是一如既往地粗糙。每次他問到我的列車時刻表后,非要提前兩小時去車站等我,然后就打電話咆哮我怎么還不到。每次打電話,他總是說完自己想說的話就突然掛斷。每年回家他總要向我展示他準備的各種大魚大肉,雖然我跟他說了不下十年我不喜歡吃肉。也有例外的,那就是他在用海米冒充蝦仁被我識破后,今年真的盤了蝦仁的餡兒,為了證明真材實料,蝦仁都是整個的。

我們這些游子們,到底為什么要背井離鄉,遠離親人?

每到夜晚,看著萬家燈火,我就會想起屬于我自己的那一扇窗,那一處燈火。

所以,對我來說,回家,是個儀式。因為故鄉是力量之所在,那么迫切地回家,是要補充這種力量。這才開始有點明白,為什么大伯以前出遠門總要帶上一罐家鄉的土沖水喝。

所以,路途再遠,也要回家。家是最甜蜜的負擔。endprint