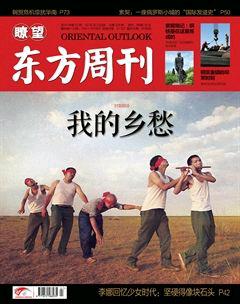

故鄉的口音、母親的飯菜

李婷

2014年1月28日晚5點30分,我照例準時踏上下班的路。

此時冬至已經過去了一個多月,白天已經較前段時間長出不少,透過車窗能夠依稀看到溫暖的晚霞。平日里繁忙的外環高速路不覺中變得有些空曠,車子出奇的少。我這才突然意識到馬年春節就在眼前了,忙碌了一整年的游子們大都踏上了返鄉的行程。

廣播里傳出孩子們稚氣未脫的聲音,口中背誦著很多人并不熟悉的二十四節氣歌:“一月小寒接大寒,二月立春雨水連大雪冬至迎新年”。在喧囂的都市中忽然聽到如此充滿生活氣息的童謠令我興奮不已,同時勾起了自己童年時關于故鄉的許多記憶。

我以前聽到的節氣歌是小時候父親口中經常說起的,與廣播中孩子們背誦的有些差異:“春雨驚春清谷天,夏滿芒夏暑相連;秋處露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒”。這或許正是地域差異的體現。父親說,雨水是北方停止下雪開始下雨的季節,驚蟄的時候我們開始可以聽到第一聲雷聲;清明是小麥播種的季節,而谷雨則是大量農作物播種的開始。

我從小生活在一個普通的北方農村家庭,耳濡目染地對于四季、對于節氣有著異常的敏感。每一年都是以期待溫暖而多彩的春天開始,最終以戀戀不舍地送走金色的秋天,迎來朔風勁吹、大雪飄飄的新年結束。

每年4月間土壤開始解凍,走在松軟的泥土路上就像踩在沙發上一樣。溫暖的西南季風吹在臉上令人陶醉,孩子們總能第一時間找到朝南的墻根下剛剛發芽的小草。最早開放的杏花為枯黃的北方增添一抹盎然的春意,隨后樹葉上泛起亮眼的新綠標志著春天的正式到來。

家鄉的夏季是短暫的,還沒來得及仔細玩味,深秋已然來臨。北方的秋天總是秋高氣爽,天空格外碧藍,涼爽的秋風、飄落的黃葉、菜園里最后的西紅柿,總能觸發萬種思緒以及不舍的留戀。

若干年后生活在都市里的我,總是感覺到分不清季節,那些標志著四季更迭的萬物生長規律已不再觸手可及。

“鄉愁是一枚小小的郵票,我在這頭,母親在那頭”,這是著名詩人余光中先生關于故鄉的描寫。可越是回家次數不多越是感覺到家的模糊,甚至在時空上會出現一種錯亂感。故鄉的口音、媽媽親手做的飯菜,這讓時間一下拉回到童年,使得每一次回家之旅總是令人興奮。

但大多數異鄉游子又都會感覺到故鄉的陌生,很多以前的老房子、學校、馬路已經找不到當年的痕跡,繼而被現代的建筑所取得。回家變成了一次次興奮、陌生、適應、熟悉、離別、不舍的往復過程。沒有真正離開過家的人,不會懂得什么是真正的痛苦,而痛苦的經歷有些時候或許更能夠磨練一個人,使人的一生變得更加豐富。

我是多么想擁有那么一段時間可以重溫故鄉的生活,去村上的小學走一走,到田里去勞作一天。但我深知鄉愁不應是一種負擔,兒時的自己曾多么渴望坐上火車沿著村頭的鐵路去到遙遠的地方尋找自己的夢。也正是對于美好的向往,對于故鄉土地和生活的熱愛支撐著我考入了大學,走向了北京。

我們需要感謝這個時代,感謝我們的生活,因為我們沒有受到戰爭、牢獄、災難的侵擾,我們應該努力去創造一個更加美好和諧的社會。遷徙、融合、進步是我們這個時代的主旋律,我們應該為當代中國的進步貢獻出一份力。有了對故鄉的熱愛,有了平靜的心態,我們就不會缺乏前進的動力,而前進的方向也不僅僅是追求經濟利益。

一杯清茶,一部《南渡北歸》,耳畔不時傳來小娃娃的啼哭聲,收獲中又過了一年。endprint