走出涼山

楊迪

地上鋪一張寫滿姓氏的白紙,再加一個小板凳支就的算命攤前,15歲的魯甲在兩個表姐的陪伴下,蹲下來,伸出右手:“我想看看,今年能不能賺到錢。”

算命先生端起她的右手,目光從眼鏡片縫隙中掃射出來。端詳了一會兒,他搖頭晃腦地說了一大段文言文。魯甲聽得一頭霧水,算命先生又拉長聲調,用白話文說道:“你今年賺不到大錢,但也不會缺錢……”他翻轉了一下魯甲的手掌,接著說:“你不可以過早結婚,現在有男朋友了吧?”

魯甲的臉騰地一下紅了,在姐姐們的哄笑聲中不自在地捋了一下額頭的劉海。這時,前方派遣公司門前,老板正在招呼大家去拍照片,她匆匆掏出30塊錢交給算命先生,推搡著兩個表姐回到公司門前。

這是位于廣東省東莞市厚街鎮的一家勞務派遣公司,主要做彝族工人的勞務派遣業務。2014年1月7日下午,公司門前聚集了46名來自四川省涼山彝族自治州木里縣的工人,他們中最大三十幾歲,最小的只有15歲——沒錯,就是魯甲。不過,即便那些十七八歲的打工者,大多也有三四年的打工經歷,他們第一次出來打工時的年紀,都和魯甲相差不多。

他們在一片哄鬧中排好隊,輪流站在一塊紅布布置的簡單背景前,拍攝進廠辦理手續中需要的紅底一寸照片。快到魯甲時,她又捋了捋頭發,問表姐魯海英,“頭發亂不亂?”魯海英幫她把頭頂的碎發打理整齊,說道“很好了,快去吧。”比魯甲大兩歲的魯海英,看起來沉穩一些,也更羞澀一些,簡單拽拽衣角,按照攝影師的要求坐好。

就在幾天前,深圳某工廠被曝光雇傭41名不足16歲的涼山童工,這些孩子隨后被遣返回鄉。魯甲說,她聽工頭和老鄉說起過,但她并不是特別在意。“如果被發現了,遣送回家,我還可以再出來,我爸媽很愿意我出來打工,”魯甲撇撇嘴,滿臉不高興,“不過那樣的話,就要虧一次路費,有點可惜。”

“電視劇里的世界”

1月6日傍晚,魯甲和比她大兩歲的表姐魯海英抵達東莞。這是魯海英第一次離開涼山家鄉。從下火車起,她就不停地說:“這真的是到大城市了!”早她一年在深圳打過工的魯甲,帶著一臉不屑嘲笑她說,“深圳才更好呢!路上的車就要比這里漂亮得多。”

魯海英有些臉紅,仍忍不住四處張望,上下打量著:寬闊的馬路,汽車穿梭,密密匝匝的高樓,被霓虹燈勾勒得仿佛皇宮,路上的行人大多皮膚白凈,穿著時尚,連腳步都是輕快的。相比之下,不用多加辨認,一眼就可看出魯甲和魯海英一行是初來乍到者,他們大多臉上還有長期日曬的黑紅色膚色,盡管他們在模仿著韓星的發型,穿著看起來時尚的緊腿褲,但整體仍然不協調。

魯甲回憶起去年初到深圳時的情景,她說當時甚至無法相信,“世界上真有這樣的地方,一切都像是假的”“感覺就像生活在電視劇里”。那時,她剛剛14歲,跟著另一個遠房表姐去深圳一家鞋廠打工。她的工作是刷膠——粘鞋底時,會有些膠水溢出在鞋面上,她用一把專門的刷子,把這些溢出的膠水刷干凈。這是整個流水線上對技術要求最低的工種,只要手腳勤快就行。魯甲平均每天工作10個小時,刷近千雙鞋,一個小時8.5元的工資,這樣算下來,她一個月能拿到2300元錢。

刷膠又累又苦,膠水的味道也很刺鼻,為了讓膠軟化,雙手要長時間浸泡在水里,一天下來,指尖都變成白色。魯甲卻一點不覺得,“比在家里做農活輕松多了”。周末休息時,還可以跟同鄉一起“去耍”。

大部分到珠三角地區工廠做工的彝族人從事的都是類似的工作。中央民族大學民族學教授潘蛟最近五年一直做涼山地區彝族人外出打工的調查,他的結論是,相對于中原地區的農民工,涼山地區彝族人外出打工的時間晚了大約20年,始于1990年代末期。不過,后來者并不能居上。涼山地區彝族人普遍受教育程序低,普通話能力不高,因此漸漸形成了一種跟隨領工工頭、團體打工的機制。領工工頭一般是早年獨自出來打工的家鄉人,熟悉情況,語言能力強,負責若干彝族打工者與工廠之間的工資談判、勞動權益保障等工作。

“童工現象在涼山打工者中并不奇特。”中央民族大學人類學研究所講師劉東旭博士說,“大多是因為他們對于法律沒有認識,覺得能下地干活的孩子就可以外出打工。而家庭現金收入來源的緊缺,讓他們覺得外出打工是最佳的選擇。”

魯甲就是其中的一個。

但她本人并不像“電視劇里的世界”那樣對此感到驚奇。“在家里也干活,在外面也干活,這沒什么區別啊。”

魯甲既不關心打工要做什么,也不打聽,“聽老板安排就可以了”。他們嘴里的“老板”,就是領工工頭。在鞋廠刷了10多月的鞋膠后,2013年11月,魯甲又跟隨彝族打工的大部隊回家去過彝族年。短暫休息了一個月后,再次返回珠三角。每年年初時分,大部分中原打工者都要回家過農歷春節,工廠普遍缺人手,彝族打工者們于是成為填補空缺的最好人選。

第一次出來打工的魯海英也對即將要做什么工作無所謂。“只要能賺錢就行。”她說。微圓的臉,大眼睛,頭發低低地扎在腦后,西瓜紅的夾克衫配一條牛仔褲,仍然一副學生模樣。

工頭沒讓她們等很久。第二天,魯甲和魯海英便被帶進東坑鎮一家五金電子廠。這是一家生產手機蓄電池配件的工廠,有四間廠房,一幢宿舍樓,宿舍樓的樓下就是食堂。魯甲和海英被安排在同一間宿舍,和另外兩名女孩子住在一起。

她們到達工廠時,工頭和勞務派遣公司已經提前給準備了棉被、毛巾、牙具等生活用品,沒有從家中帶出來的,可以直接領用。魯甲和魯海英把領到的被子簡單地鋪在木板床上,整理了一下書包,跟工頭打了聲招呼就出門去逛一逛。解決工作后,她們最想知道的是哪里有網吧,哪里有好玩的地方。

“如果在操場打球,不小心球掉下了山,只能背上糧食去撿”

33歲的魯健,鼻梁筆直,大眼睛雙眼皮,五官有少數民族特有的立體感,整齊的平頭清爽又帥氣,一件灰色的毛呢休閑西服,顯出老板的氣派。

15年前,他是涼山彝族自治州木里縣呷古村第一批外出打工者之一。那時他剛18歲,正是普通大城市孩子高中畢業的年齡。但魯健已經當了三年兵,剛剛退伍回家。看著家里的哥哥、嫂子和母親三個勞動力完全可以支持家里的活計,他便跟著老鄉輾轉于北京、天津、青島等地,在建筑工地做搬運工。

當兵的經歷使魯健具有一般彝族人不具備的語言能力,再加上他熱情、開朗的天性,他很容易地融入了新生活。他很快就發現,工地需要大量工人,也有老板問他能不能帶些工人出來。于是,在有了一些積累后,魯健自己做起了彝族工頭。

2013年11月,是彝族傳統新年,魯健已經兩年沒有回到家鄉呷古村了。今年,他帶了80萬元現金(裝在行李箱里)回來,給工人們發了60萬元,打算用剩下的錢重建老家的房子。

這里是大涼山地區200萬彝族人3700多個集中居住的村落之一。村子就像是散落在高山頂上的鷹巢,距離最近的縣城木里縣,約有70公里的山路,開車也要走3個小時,距離自治州首府西昌,還有254公里,其中包括7個小時的盤山公路,翻越三座海拔3000米以上的高山。但魯健說,這已經比以前好多了,2004年以前,唯一通向外面的、為附近水電站修建的山路還沒有建成,僅從村里到縣城,人走馬馱,就要整整三天三夜。

即便在呷古村里,住戶也極為分散。每家人都選擇居住在可供耕種的土地附近,最終導致家家戶戶之間的距離少則幾里,多則十幾里路。魯甲家住在山頂,魯海英住在半山腰,想要串門聊會兒天,先要付出至少兩個小時的腳程。村里人常講一個笑話:如果在操場打球,不小心球掉下了山,只能背上糧食去撿。

村里大多數房屋就地取材,用松樹搭建而成“木摞子”(木屋之意)。不過,魯健家仿佛是一堆積木中的皇宮:房頂鋪著紅色琉璃瓦,漆著清油的嶄新木料亮堂,選料和工藝也十分講究,木料筆直、粗細相當,壘出的墻壁便緊湊密實,不像別人家,墻壁上布滿了裂縫。

魯健一點兒也不避諱,這是靠帶本村人外出打工換取的財富。但呷古村人對魯健一家都極為敬重。魯甲的父親一直稱贊魯健:“人品很好,很能干,在外面還能把孩子管得很好,孩子跟著他,放心!”

因此,只要一聽說魯健回來了,有外出打工想法的人便紛紛上門去找他。魯健不需要貼告示,只要坐在家里等著,就可以湊上三四十人的打工隊伍。早些年,有的人家為了孩子出去打工,還要提著酒和臘肉上門拉關系。

魯健此前帶工人去過青島、天津、北京等很多地方,不過,今年他打算帶人南下去廣東東莞。在那兒,他認識一家勞務派遣公司的老板,后者憑著早前闖蕩珠三角積累的資源,已成為當地最大的彝族包工頭。

魯健并不諱言,這些出去打工的彝族人中,剛剛離開學校或者中途輟學的人數占很大部分。“沒錢供讀書,不出來怎么辦?只能我多操點心。”他語氣一轉,“出來打工也可以讓他們見見世面,了解一些先進的東西,至少普通話能得到鍛煉。”

事實上,當地工廠并不是特別歡迎彝族工人。認為這些從深山中出來的打工者“不好管理”“喜歡喝酒、打架”“容易抱團”等。這也使得魯健等工頭的存在成為某種緩沖。更重要的是,彝族人集體出來打工的時節,剛好是年底年初,內地中原地區打工者大部分都返鄉過春節,數十人集體入職,可以瞬間順利解決工廠面臨的短期用工荒。

“忙活一年只夠吃”

得知魯甲已在東莞順利上工時,魯甲一家正圍著火塘在吃晚飯。

這是個五口之家,魯甲是三個孩子中的老二。姐姐17歲,已經嫁人;弟弟8歲,還在讀小學。三間已經變色的“木摞子”圍成一個小院,正房地中間用木灰堆成一個火塘,全家人的吃睡就都在這個房間里。幾條木板搭成的床板下面堆著秋天收割的土豆,屋脊的房梁上掛著玉米和臘肉。天冷的時候,就用松樹枝做柴,點火取暖,木頭燒出的煙,熏得人睜不開眼,也熏黑了屋內的墻壁。

魯甲外出打工前,家里的主要口糧來自3畝梯田。山高,早晨八點太陽才升起,下午四點多就看不到了,這里只能種植土豆、玉米和蕎子等對生長環境要求不高的作物。這些糧食在干巴巴的土地生長,最后出現在各家各戶的餐桌上。

葷菜更少。一年來,大多是依靠春節時殺的一頭豬,做成臘肉,掛在灶堂邊,偶爾煮一塊。只有有客人到訪或重大節日,才會殺雞宰羊,全家人能過癮地吃上一頓“坨坨肉”。不過,熱情好客的彝族人把最好的肉端給客人吃,自己家人只吃些難啃的肉。

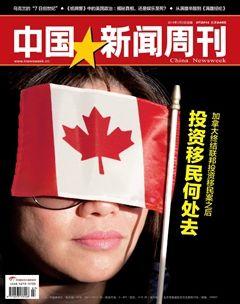

“忙活一年只夠吃,要是天不好,自己吃都成問題。”魯甲的爸爸魯阿卡告訴《中國新聞周刊》。他是個39歲的男人,長臉,尖下巴,黑瘦黑瘦的,常年高山的勞作讓他看起來比實際年齡老了10歲。一笑起來,臉上的皺紋就層層疊疊地擠在一起。

糧食不夠吃,唯一的解決方案是買,但是,“地里是刨不出錢來的”。魯甲出生前那些年,他們是靠去山中采松油(松樹分泌的油脂,可以作為乳膠漆和膠合劑等材料使用),一斤松油有時要采兩三天,售價只有3毛錢。

像村里其他人家一樣,魯阿卡家中養了些山羊。不過大女兒、小女兒相繼外出打工后,羊群規模被迫縮減了。3年前,他家有40頭羊,現在只剩下20頭。每年12月,收羊的老板進山,他就賣上三五頭羊,換來五六千元錢;這個數據也不穩定,如果羊不夠肥,他就只賣一兩只,等養肥了再賣,“太瘦的羊賣不出錢,不劃算”。

魯甲記不清楚,從什么年紀便要開始幫家里干活,“可能是七歲?”燒火做飯,洗衣服,10歲時開始獨自上山撿柴——這里生火取暖唯一的燃料。“阿甲嬤很能干。”魯阿卡語氣中帶著贊賞,“一個人可以背五六十斤柴。”當地一般大人也就背七八十斤柴。

魯甲說,村子里的小孩都是這么干活的,她反而覺得上山去撿柴很好玩,還可以在路邊撿些叫做“松邊拉”的蘑菇,很苦,“可吃了那個之后,再吃什么都是甜的”。

海英家有70多只羊,這幾年還種了幾百棵的核桃樹。收下來的核桃,先剝去外殼的青皮,再曬干,再剝去硬殼,就剝出了核桃仁,一斤可以賣25塊錢。每天,忙完家里其他農活,海英的媽媽就會用石頭敲開一顆顆核桃,海英的弟弟們仔細地把核桃仁挑出來,放在一旁的盆子里,一天可以剝一到五斤核桃仁(要看閑余時間多少)一般情況下,每兩斤核桃能剝出一斤核桃仁,他們敲出30斤左右的時候,就會讓海英的爸爸馱到縣城里去賣。

近幾年,為推動山區居民脫貧,國家制定了扶持種植花椒和核桃兩種經濟作物的政策。魯阿卡家因為一下子拿不出投入的成本,只能給別人家的核桃林嫁接收工錢。這樣算下來,每年家里能增加3000元左右的收入。

村里人對唯一通向外面世界的道路感情復雜。2004年通車以前,呷古村基本過著自給自足的生活,自己縫衣,自己釀酒,許多人一輩子也沒有去過縣城。道路修通之后,原來三天三夜的路程縮短為5個小時的摩托車程,只需投資一輛摩托車,村里人就可以隨時去縣城售賣剝好的核桃仁。

不過,更多的消費也隨之而來。他們開始購買成衣、啤酒、電視、洗衣機……中國民族大學人類學研究所的教師劉東旭說,“僅靠農業生產的一點收入已經難以維系隨著城市消費觀念浸入鄉村而帶來的日益增大的家庭開支。修好的道路反而大大增加了每個家庭的消費支出。”

外出打工的人也帶來巨大的誘惑:現金、流行的打扮、城市的生活習慣,魯甲家里的摩托車就是用魯甲姐姐前些年打工賺來的錢購買的。

“有些人打工掙了錢,第一次坐飛機回家,把登機牌插在胸前的外衣口袋上,還故意留一大截在外面。”魯健說,“這樣從大街上一路走下來,所有人都問他:這是個啥?他就樂津津地告訴每個人:這是坐飛機專用的登機牌。買了機票之后還要換了這個牌牌才能上飛機。”

“幾乎每天都有學生在流失”

“出去打工是件好事情啊!”魯阿卡欣慰地說。

“但是她年紀那么小,會不會有危險?”

“那么多人一起去,還跟著親戚,不會有什么事。”

“為什么不繼續上學?”

“她不愿意讀書,成績也不好。”

魯甲持同樣的觀點。“不想讀,就不讀了唄。”她輕巧地說。她說自己成績不好,書里的內容根本看不懂,只讀到小學五年級,就輟學出來打工了。她沒什么愛好,對未來也沒想法。“那么窮,能有什么愛好呢?”當地學校一位老師說。

魯海英卻一直是優等生,是村子里唯一考上高中的孩子。不過,升入高中意味著九年義務教育的結束,學費、書本費、餐費和住宿費,都要自行承擔。海英2013年9月升入高中,到12月份時,家里已經花掉了6000元,這相當于整個家庭的全年收入,包括賣核桃掙來的1000多元。

“家里已經拿出了最后一分錢。”魯海英的父親魯布吉告訴《中國新聞周刊》,圍著火塘,他擰著眉毛低下頭。

“很想繼續讀書”的想法,魯海英只有跟幺爸(叔叔)哭訴過。幺爸陪她一直抹眼淚,卻也拿不出任何解決方案。到了東莞以后,她也拒絕談論有關讀書的問題,漲紅了臉,牙齒緊緊咬住下唇,不作任何回答。

“幾乎每天都有學生在流失。”木里縣民族中學的老師魯伍甲說,輟學率最高的是初中階段。魯海英還記得,初一入學時,班上有60多名同學,最后畢業時只剩下20人。“退學的同學們要么回家結婚,要么就出門打工了”。

教師們每天最主要的工作,就是勸說家長不要讓孩子輟學。“每一次都恨不得跪下來懇求家長。”瓦場鄉一位中學教師說著說著,幾乎哭了。

2013年9月開學前,她跑了四個家庭去勸說讓孩子們繼續讀書。她曾在大學拿過辯論賽最佳辯手,最終卻敗在固執的家長面前,“我把所有能說的話都說盡了,我告訴他們讀書才是更長久的出路。只有讀書才能徹底改變現狀。”家長們只是不斷對她笑著點頭稱是:“老師,你說得對。”可并不更改決定。

“家里沒法供讀書,留在山里就是不停地勞動,還不如打工長長見識。”魯甲和魯海英也是這樣做的決定。聽說魯健回來了,兩個家庭的大人帶著孩子一起去找他。從彝族的家支關系中來看,魯健是魯甲和魯海英的堂哥,他們的爺爺是兄弟。

魯健一口答應下來,“過完年就跟我走吧”,并向長輩們表示,“一定會把她們好好帶回來”。

她成了自己的姐姐

1月4日早晨6點,天還沒亮,魯甲和海英背著雙肩書包,簡單裝了幾件衣服和洗漱用品,分別從各自的家里出發了。魯甲的爸媽和魯海英的爸媽只是把孩子送出院子,就回去繼續干活了。

她們走了兩三個小時的山路,到達山腳下的村口,魯健安排好的大巴已在那里等候。此次村里共有14個人一同外出,到木里縣城后,又有32個人上了車。7小時的盤山路,大巴成了過山車,魯海英吐得一塌糊涂,魯甲則昏沉沉地睡了一路。

在西昌沒做任何停留,她們就又坐上了開往昆明的火車,8個小時后,在昆明換車前往廈門的普快列車。這趟火車經過廣東省大部分城市,速度雖然不快,但價格便宜,27個小時后,魯甲和魯海英終于站在了東莞的土地上。

魯健負擔此次行程所有的費用,從路費,到吃住,還包括找不到工作期間的所有費用。當然,這一切不是白掏的,工人們上班后,會從每月工資中扣除。

每到吃飯時間,魯健給46個人每人發20塊錢,自行購買食物。為了防止有人走失,他還給每個人發了一頂紅色棒球帽,遠遠看去,這支長途跋涉的打工隊伍,像是一支從深山中出來的旅行團。

好在,依托熟悉的勞務派遣公司,工人們抵達東莞的第二天,就可以安排進廠了。魯健掏出他的記賬本:“我簡單算了算,這次帶工出來的前期投資已經是9萬6千多塊錢了。”

魯甲和魯海英終于能正式工作了。她們有些顯而易見的興奮。“開始工作就意味著有錢賺了,”魯甲說,“就不用再跟工頭借錢了。”

入廠手續非常簡單。魯健統一將工人們的身份證或戶口本交給工廠,廠方在電腦上將工人們的信息錄入即可,不需要工人們自己填寫任何表格,更不需要面試。

魯甲不用耍任何花招就通過了審核。她謊稱自己是戶口本上的長女——她的姐姐。“戶口本上沒有照片,只要證件數量和人數能對上就行”。工人們之間也很有默契,從進工廠起,他們便統一用魯甲姐姐的名字來稱呼她——在這家工廠里的時間,魯甲就成了自己的姐姐。

有的人沒有戶口本,工頭便會從手上掌握的眾多身份證中隨便拿出一個年齡差不多的,“反正這個信息只是供工廠登記而已,他們真正在乎的是有人來做工。”

魯甲被分到一個技術含量很低的流水線上,負責清理電池外殼外的焊點;海英則被安排在電路板生產流水線上,負責電路焊接。

但分工與收入無關。經過工頭與工廠的協商,46名彝族工人的工資統一為每小時9.5元。這個價錢比東莞市政府規定的每小時最低12.5低了近30%。

魯甲和海英卻非常知足。“這樣算算,一年可以攢下一萬塊錢帶給爸媽,”海英說。魯健告訴《中國新聞周刊》,“簽合同的是派遣公司,只有他們才有可能拿到12.5元的工價,轉給我時,已經從中間抽取了利潤。我每小時才抽取一塊錢。”

每天早晨8點開工,晚上8點下班,中午和晚上各休息一個小時,偶爾會加班到10點。一到休息的時候,魯甲和兩個表姐就湊在一起,一起吃飯,一起聊天。

魯甲對這一切很滿意,不像去年,想念家里的姐姐,也不用再每天聞著難聞的膠味刷鞋了。“出來打工比在家里干活輕松多了,”她紅著臉說,“賺的錢也多。”

一年多的城市生活,她臉上的“高原紅”已漸漸消退,尖瘦的臉日漸白皙,梳起馬尾辮,穿著白色毛衣外套、小腳褲,開始有了城鎮姑娘的模樣。

海英則惦記著賺幾年錢后是否還可以繼續讀書,或者再學點別的東西。“總不能一輩子都干這些。”

她不知道,離家以后,她那破舊的房間已被改造成了儲藏室,被褥收進玻璃絲袋子,堆放在角落;木板之間露著兩指寬縫隙的墻壁,在常年煙熏下,變得漆黑,木板拼搭的床上,散落著她最喜歡的《漫畫史記》。