聯想跨界農業的挑戰

周政華

一轉眼,陳紹鵬負責聯想農業板塊已兩年整。之前,得知他工作調動消息,在農村老家的父母還擔心他是不是工作沒干好,被打發坐了冷板凳。跟土地打了一輩子交道的老人哪里知道,這家中國著名的IT公司早就瞄準了農業。2011年10月,陳紹鵬剛到聯想農業投資事業部時,聯想投資董事會主席柳傳志說:“如果我去找農業領域的專家來操作,必然需要磨合。而紹鵬完全了解聯想的理念和企業文化,他做的投資沒有一筆遇到問題。”

柳傳志眼光獨到,選擇了藍莓和獼猴桃這兩種在中國人餐桌上并不普及的水果,作為聯想控股試水農業的切入點。2012年5月,聯想控股在原農業事業部基礎上成立佳沃集團,陳紹鵬出任總裁,一年后,佳沃集團的企業介紹中,就不動聲色地多出了這兩項描述:“中國最大的藍莓全產業鏈廠商和最大的獼猴桃種植企業”。“銷路基本不愁,可以說是供不應求。”陳紹鵬說,但是由于前期投入了十多億,目前企業并未實現盈利。

陳紹鵬所面臨的挑戰,并非企業盈利,而是如何在更廣闊的土地上去復制佳沃模式。

“做農業比造電腦難多了”

今年2月底,在北京朔黃大廈的8層會議室里,陳紹鵬一身筆挺西裝、帶著招牌式笑容出現,這位據稱是聯想史上最牛的PC銷售,在華南區擔任總經理時,曾創下年銷售增長近6倍的紀錄,至今無人打破。

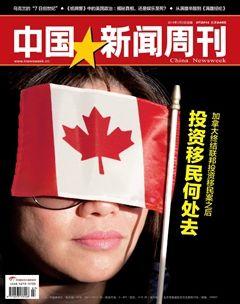

“做農業比賣電腦難太多了。”陳紹鵬接受《中國新聞周刊》記者專訪時說,生產計算機,搭建一個兩層高的標準車間,加上流水線設備,工作三班倒,機器日夜不休24小時連軸轉,市場需要大了,我們再加點緊,很容易就能滿足了。但是,農業就完全不同了,“我今年產一萬噸藍莓,賣完了就沒了,你額外再要一萬噸,抱歉,只能明年補上了。”

兩年多的“務農”經驗讓陳紹鵬認識到,除了管理思維,計算機和農業幾乎再也沒有任何相似的地方。

艾格農業總經理扮演了聯想的“外腦”之一。早在2010年,聯想控股決定把農業列為未來重點投資領域時,柳傳志請艾格農業咨詢公司總經理黃德鈞幫忙一起參考挑選投資領域。經過幾個月的反復對比,兩個團隊從農業60多個子項目中圈定了水產和水果,這兩大領域市場化程度高、集中度低,黃德鈞同時建議,水產要走并購路線,水果則要白手起家。道理并不難理解。當年匯源果汁創始人朱新禮打算賣掉匯源,就是為了全身心投入到上游果樹種植上去。而基于安全食品的考慮,最終,陳紹鵬和他的團隊首先選擇了聚焦水果切入農業領域,并且投入大量資金做了全球化、全產業鏈和全程可追溯的投資布局。

陳紹鵬剛到農業事業部,做的第一件事,就是農業知識掃盲。他讓同事從大學里請來農業教授給員工講課,大到國家的宏觀農業政策,小到具體的植物學、果蔬生長原理,都要摸個大概清楚。理論知識有了,就去同行標桿企業考察,到任頭三個月,陳紹鵬去過的企業不下30家,見過的企業家也有近70個。

但是真的要白手起家,從一棵果樹種起,還真有點時間不等人。最終,佳沃集團還是選擇了并購的方式,在山東收購了青島沃林藍莓果業有限公司,后來以此為基礎又把藍莓產區進一步擴大的東北、安徽等地。獼猴桃業務,也是通過并購了四川中新農業科技有限公司實現了對上游的控制。

農業的季節性也要求,佳沃的并購之手必須伸向海外。每年3月,藍莓在四川、山東、遼寧等不同緯度的佳沃種植基地漸次成熟,但是到了10月,國內藍莓收獲完畢,南半球的藍莓剛剛才掛果,正好填補上國內銷售的斷檔期。于是,2012年,佳沃集團花費數億元,在南美洲的智利投資了5家種植園,其中4家控股、1家參股。佳沃收購智利的藍莓種植園,還是中國駐智利大使館給牽的紅線。對于海外并購,柳傳志十分支持,在一次內部會議上,柳傳志說,“我們不急著掙錢,紹鵬,十個億,二十個億咱們投得起。”

IT出身的陳紹鵬,此前完全沒有想到智利農業如此先進:遠比中國肥沃的土地采用了先進的滴灌技術,農作物的生長狀態全部記錄在案,所有的參數都可以進行定量管理。相比之下,中國的農業發展水平還停留在靠天吃飯的地步。智利的藍莓每畝平均產量在1噸左右,是中國平均水平的兩倍。佳沃青島藍莓種植基地,基本上把智利的那一套管理流程都搬了過來,不過其產量是否達到了智利老師的水平,陳紹鵬說,“這是商業秘密,不便透露。”

碎片化的農地制度、貧瘠的土壤、落后的生產方式,種種限制,讓農業成為中國為數不多尚未被現代科技深刻改變的領域。全國人大常委會原副委員長成思危去年做客一檔海外電視節目時說,在世界十大農業國中,中國農業的勞動生產率水平處于最末一檔,與印度、印尼、尼日利亞相當,單個農民每年創造的價值僅300到500美元。但是,這也是讓一些企業家看到投資藍海的前景。早在上世紀90年代初,北京大學教授周其仁就告訴柳傳志,農業與農村是中國經濟的“凍土層”,只有把這個凍土層打破了,聯想的餅才能做大。如果能由資本進入重新制定游戲規則,引入品牌與規模經濟的要素,格式化此前農業經營方式,數千年的農業的生存狀態有可能被徹底改變,而農業的利潤空間也將實現幾何式的放大。

這些年,除了柳傳志以外,網易創始人丁磊、京東商城CEO劉強東、綠城集團董事長宋衛平,這些商業大佬在不同場合,都透露過進軍農業的計劃,但真正做成的寥寥可數。早在2009年就宣稱圈地壘豬圈的丁磊,至今“丁家豬”仍未上市。2011年2月,劉強東在老家江蘇宿遷承包了5000畝地,種植有機大米,最初是供應給內部員工,后來放到京東商城上賣,又被消費者“吐槽”,“5公斤128元太貴”。但此后便無下文。

“再等那么一兩年再擴張”

擴大規模,實現盈利,眼下并非佳沃的第一追求。

“我們品類擴張計劃想再等那么一兩年做去擴張,現在想把藍莓和獼猴桃先夯實了,因為我們做的是放心食品,規模擴張起來比較困難,”陳紹鵬告訴《中國新聞周刊》記者,要選合適的地方,土壤沒污染,水要好,然后完了氣候適合。目前,佳沃的獼猴桃和藍莓的年產量在一萬噸左右,在陳紹鵬看來,“這是一個比較合適的規模。”

“公司+農戶”模式,是迅速擴大規模的有效途徑,國內很多農業公司都這樣采取這種方式,滿足飛速增長的市場需求,而且也為各級地方政府所支持。這種模式的好處是,農業公司與農戶簽訂合同,公司向農戶提供果苗、農藥、肥料,并在種植過程中提供指導和監督,最終回購符合條件的果實。但是,對于佳沃來說,“公司+農戶”模式,難以滿足其對質量的苛刻要求,更重要的是,一家公司對千家萬戶,耗費大量人力成本,在實際過程中很難操作。中澳控股集團有限公司執行總裁張長景對《中國新聞周刊》記者表示,不論是初期的“公司+農戶”和后來的“公司+基地+農戶”“公司+基地+合作社+農戶”,執行過程都存在管理上的漏洞,利益主體不同,追求不同,容易出現各顧各的現象。

“我們覺得傳統公司+農戶在種植業做不通,首先是種植業的規模效應不好。所以說這種小農戶根本不經濟,你就想想種植業一畝地產出產量很小,可是一家一戶就幾畝地。”陳紹鵬說,這樣做,單位產出小,也沒有規模效益,一家一戶這么去合作,作為一個企業管理來說,交易成本太高,高到了“投入產出不合算”。

因此,目前,佳沃的藍莓和獼猴桃都來自于其在國內外的自有基地。基本上每個種植基地的面積是1000畝到3000畝,每個大的種植基地再會劃分為100到200畝的小單元。據測算,佳沃每建1000畝的藍莓種植園,固定投資都在兩三千萬元以上。首先是上滴管系統,修氣象站、砌蓄水池,然后搭溫室大棚,接著是改良土壤,往往是進行一米以上的深翻,之后等待土壤結構的發酵和改造,這期間還必須摻入大量有機肥,提升土壤肥力,這個過程往往需要2到3年。由于中國耕地有機質含量平均水平在0.2%,而智利差的也有3%到4%。因此,佳沃改良土壤的最低標準,也是以達到4%為目標。

對于種植基地的選址,佳沃也頗為講究,其中一條是,不能是深山老林里,買點種子、肥料還得開上幾個小時的車才能進城。佳沃藍莓在山東種植基地就選在青島黃島區的膠南,獼猴桃種植園距離成都僅一個小時車程。“只有在一些較大的中心城市附近,我們找到合格供應商的概率才會比較大。”陳紹鵬說。

果業的普遍規律是,三年掛果,五到七年豐產,賺快錢的心態往往是等不起的,因此,做農業也確實急不得。柳傳志曾表示,農業是聯想控股重點布局的行業,將從源頭做起,要有長期不獲利的準備,并需長期投資,因此,“做農業這個事情不僅僅需企業耐得住寂寞,還要有很強的管理底蘊。”

但是市場的需求增長得太快了。據艾格農業估算,中國藍莓市場的需求遠大于供給,2012年中國藍莓總消費需求量達一萬多噸,四年后將達到6萬噸,規模增長速度快,市場空間巨大。因此,佳沃正在與一些大型種植園和規模化的家庭農場進行合作,“按照佳沃的標準對它們進行改造”陳紹鵬說,但是這個模式在做實驗,可能要真正見到效果還是在三四年以后,現在全是我們自己基地產的。

“最大的難題和門檻是人”

農業種植歷來風險高。佳沃藍莓業務的核心技術負責人姜惠鐵,從1998年開始在遼寧丹東開始藍莓的產業化種植,在最初的那幾年里,“每種1萬畝藍莓,最后能實現掛果、收益的大概只有1000畝。”姜惠鐵告訴《中國新聞周刊》記者。國內最早種植藍莓也不過是在1983年,當時陸陸續續引進了300多個品種,但留下來的不到20個,且大部分都是作為深加工而非鮮食。佳沃選擇的藍莓和獼猴桃的種植成本都比較高,屬于“嬌氣”水果。

但是這并不是陳紹鵬和佳沃面臨的最大難題。“最大的難題和門檻是人,”陳紹鵬說。佳沃的一個基地的人員配置,一般是一個基地搭配三名技術員,“一”施肥、修建、采摘往往是在當地雇傭臨時工,即便如此精兵簡政,人手依然緊張,以至于,陳紹鵬不得不把智利的一些熟練技術工人,跨越太平洋,不遠萬里地請到中國來,當然,還得給這些洋師傅每個人配備一名翻譯。

這并非佳沃獨有的難題。在今年上海“兩會”上,該市人大代表、家庭農場主沈忠良說,現在上海的市郊農場最缺的就是第一線的農業科技人員。據農業部統計,自1949年以來,中國培養的104萬農業科技人才,目前只有50萬左右人才尚留在農業戰線,平均每萬農業人口中科技人員僅6.6人。即便在農業產業化程度較高的山東青島,平均下來,該市4000戶農民才攤上一個技術員。

熟練農業技術工作的缺乏還將導致一連串“不良反應”。佳沃藍莓從種植到包裝,一共有185個標準程序,涉及300人次的接觸,他們每一步的執行,都必須要錄入電腦。去年5月的一次宣傳活動上,陳紹鵬拿起手機掃描一盒佳沃藍莓包裝上的二維碼,很快手機上就顯示,這盒藍莓是由黃道區鐵杉路75號工廠BL03的產線GR03班組生產的,負責人名叫高原,此外,還有有關這盒藍莓產地土壤和水的監測數據。如此繁瑣的程序,就是為了保證“全程可追溯系統”的實現,這也是目前國際上用于保障食品安全的重要措施。

這也給企業的管理能力提出了挑戰。一開始,種植園的工人都很不適應,周邊農民種果樹都是大水漫灌,農藥、化肥也是估摸著用,哪里見過跟做化學實驗還一樣的陣勢。這也讓佳沃技術人員哭笑不得:“你告訴他185個,他就覺得我照著做95個就夠了。你說疏花疏果,工人就會問把這枝疏掉和不疏掉有多大差別?你說你把這個都疏掉點果子會大,他說有這個道理嗎?”一如果樹的生長,國際標準與本地經驗,最初的接觸,難免產生激烈碰撞。

“新型職業農民的培養速度太慢了。”陳紹鵬說,這也不是一朝一夕能夠解決的事情,只能靠自己一點點去培養。