北極新奧爾松(Ny-?lesund)地區環境中有機碳組成來源的初步分析

李中喬 吳瑩 張經

(華東師范大學河口海岸學國家重點實驗室,上海200062)

0 引言

北極地區是大氣-海洋物質能量交換的重要地區之一,在全球氣候系統形成和變化中具有重要的作用[1]。最近的研究指出北極的平均氣溫正在上升[1],并伴隨著極地河流向海輸送有機物的增加[2];另外,隨著氣溫的增加,極地凍土帶在全球碳循環過程中的作用也正在改變,從原先的碳匯逐漸向碳源轉變[3]。北極更是全球變化的敏感區,也因為其地表特征、自然環境和生態特點而在全球變化研究中有重要地位[4]。目前,由于全球變化正在加劇,世界各國加強了北極地區的研究,組織或者聯合組織了許多研究計劃[5]。新奧爾松(Ny-?lesund)位于斯瓦爾巴特地區,是地球上有人居住的最北的地方之一,該地區屬苔原氣候,多年生苔蘚等成為優勢植物,多年生維管植物較少[6]。位于新奧爾松(Ny-?lesund)的黃河站附近有很多廢棄的煤礦,煤礦開采等人類活動對該地區環境的影響早有人研究,如袁林喜等于2006年研究了該地區環境中重金屬的分布,發現煤礦開采等人類活動對當地的重金屬污染比較明顯[7];Jiao等[8]分析同地區樣品中的PAHs、PBDEs、PCBs和 OCPs等有害污染物,揭示了長距離大氣輸送影響并且評價了當地煤炭開采和燃燒對環境的影響。國際上也正在實施一些計劃對北極環境污染物進行監測和評估[9]。但是如煤炭開采等人類活動是否對當地周圍環境中有機碳的分布產生影響卻不得而知。先前有限的有機地化工作表明:當地土壤化程度低,總體有機碳的δ13C(‰)變化范圍寬[10],但是通過生物標志物研究當地的有機碳個案還較少。

本文通過分析采集于北極黃河站附近的樣品中OC%、TN%、δ13C(‰)和木質素(lignin-derived phenols),來探討黃河站周圍環境中有機碳的來源和控制因素,并且評價煤礦開采等人類活動對當地有機碳分布的可能影響。

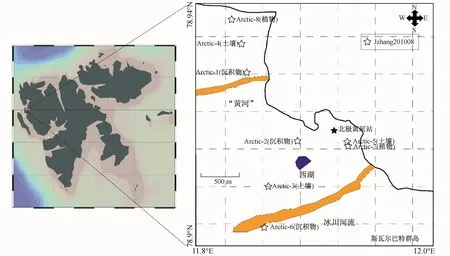

圖1 黃河站采樣站位示意圖Fig.1.The sample stations around the Arctic Yellow River Station of China

1 材料與方法

北極新奧爾松地區位于斯瓦爾巴特群島,處于巴倫支海和格林蘭海之間,是地球上最北的有人居住的地區之一,該地區60%為冰雪覆蓋,凍土層厚達500 m。植被稀疏,大部分為苔原植被,也有部分矮小的草本維管植物,沒有大型的灌木存活。夏天時會有部分冰川融化,融水形成河流,其中最大的一條被中國科學家命名為“黃河”。2010年8月份,從中國黃河站附近采集了兩個河流沉積物、一個湖泊沉積物、三個土壤以及兩個植物樣品,采樣信息如圖1和表1所示。其中兩個沉積物為黃河河流沉積物,一個為湖邊的沉積物。采集沉積物時,使用不銹鋼小勺收集表層1—2 cm,裝入自封袋,趕走空氣后封口。土壤采集時先將表層的明顯植物碎屑層去掉,用不銹鋼小勺收集,裝入自封袋,趕走空氣后封口。植物采樣時也要戴手套,樣品裝入自封袋,趕走空氣后封口保存。樣品采集后,在50℃下烘干,帶回實驗室分析。

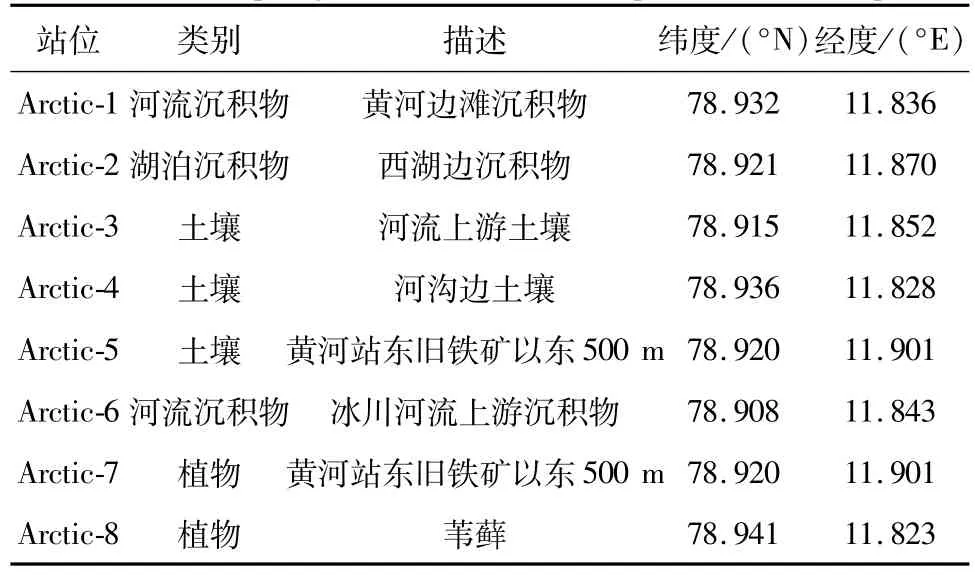

表1 采樣點及樣品類型描述Table 1.Sampling locations and description of the samples

沉積物和土壤帶回實驗室后進行粒度測定。首先過篩去粒度>2 mm的顆粒,然后將剩余樣品置于玻璃燒杯中,加入 H2O2,靜置,除去 H2O2;再加入HCl,靜置后除去未反應的HCl,加入去離子水清洗樣品中殘留的H2O2和HCl。粒度測定前,在樣品中加入5%的六偏磷酸鈉溶液作為分散劑,超聲15 min后上機測試。測試儀器使用LS100Q粒度儀。

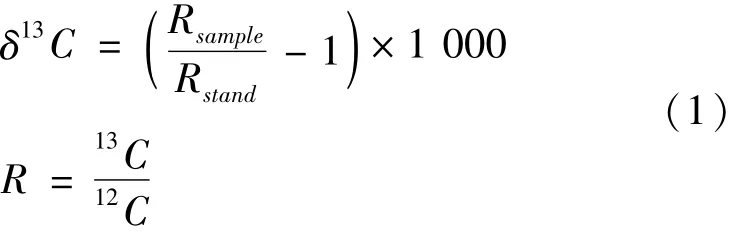

余下的沉積物和土壤樣品使用瑪瑙研缽仔細研磨,在分析天平上稱取20 mg左右的樣品加入10%的HCl除去無機碳,烘干后包樣,使用Delta Plus XP進行OC%和δ13C(‰)測定。植物樣品使用粉碎機粉碎后稱取2mg左右的樣品包樣后上Delta Plus XP進行OC%和 δ13C(‰)測定,δ13C(‰)的計算如式1,δ13C(‰)平行樣品之間的誤差 <0.1。TN%樣品直接包樣,沉積物和土壤量為70—100 mg,植物樣在20mg左右,使用Vario ELⅢ元素分析儀測定,測定精度RSD<5%。

木質素(lignin-derived phenols)的測定使用Hedges開發的,Go?i改進的堿性 CuO分解法[11]。該方法的大致流程是:在樣品中加入CuO,硫酸亞鐵銨[(NH4)2Fe(SO4)2]和 NaOH溶液,在 160℃下消化3 h。消化后固液分離,酸化,萃取,衍生化后上氣相色譜測定[11]。測定使用安捷倫5890型氣相色譜儀,FID檢測器,DB-1色譜柱,規格:30 m×0.25 mm×0.15μm。升溫程序為初溫 100℃,以4℃·min-1的速率升到 270℃,保持 27.5 min,該方法的相對標準偏差RSD<10%[12]。

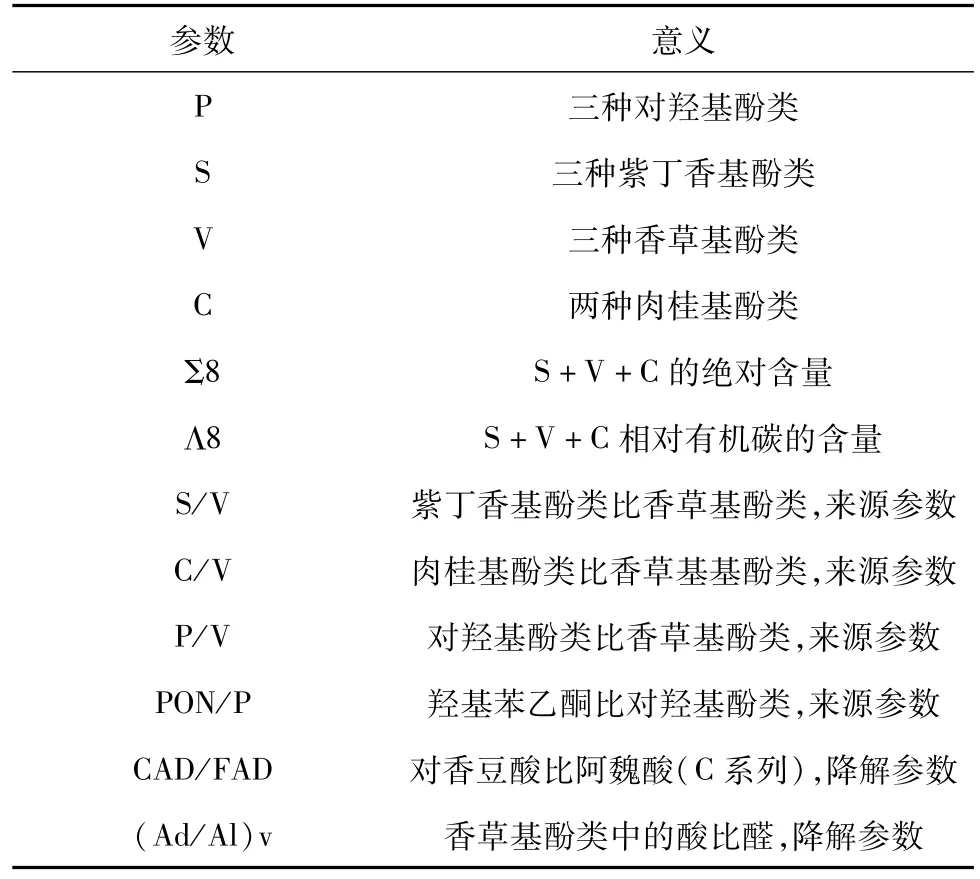

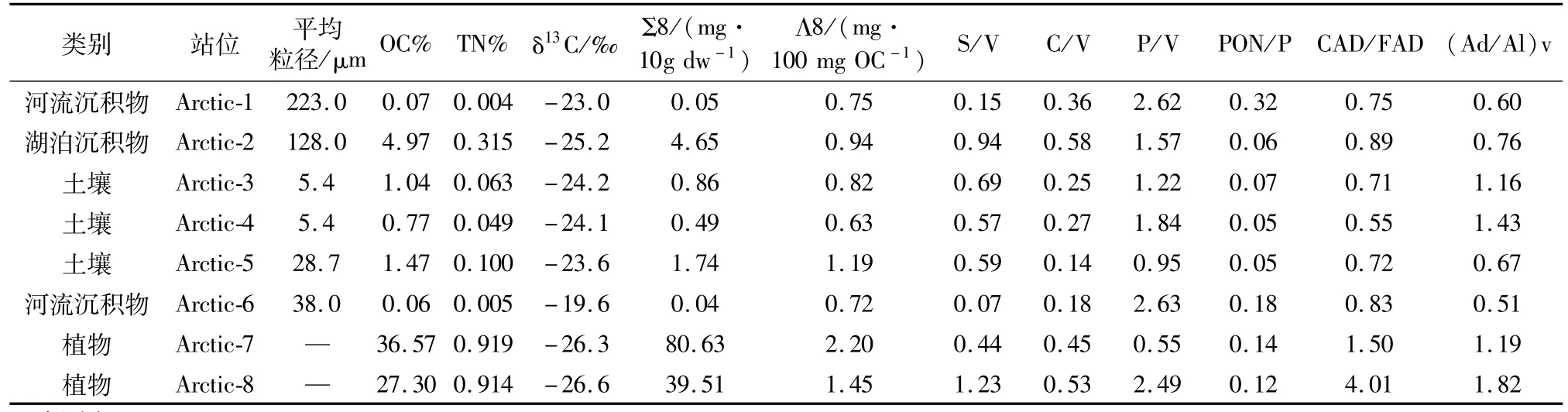

表2 文中涉及到的木質素參數及其意義Table 2.The parameters of lignin-derived phenols and their implications

2 結果與討論

2.1 粒度、OC%、OC/TN和 δ13 C(‰)

土壤和沉積物平均粒徑如表3所示,土壤的平均粒徑范圍位于5.4—28.7μm內,變化較小;沉積物的平均粒徑范圍大,在38.0—223.0μm之間,其中河流沉積物變化范圍較寬,分別為223.0和38.0μm;湖泊沉積物(Arctic-2)的平均粒徑為128.0μm。但是總體上沉積物的粒徑都大于土壤,原因是這些沉積物都是在岸邊采集的,在水動力的作用下,比較細顆粒的沉積物隨著水流帶向湖中心或者下游,導致沉積物的粒徑比起土壤來更大[13]。有機碳含量(OC%)與樣品類別有關,兩個苔蘚植物樣品的OC%含量遠遠高于土壤和沉積物樣品,苔蘚植物的OC%平均為31.90±4.6,土壤樣品的OC%平均為1.09±0.29;但是湖泊沉積物和河流沉積物之間OC%有明顯區別,湖泊沉積物的OC%高達4.97,遠遠高于河流沉積物(0.06±0.01)。除了樣品類別控制OC%含量之外,粒徑也可能是控制有機碳的含量的一個重要因素,特別是沉積物和土壤樣品,細的粒徑有著比較大的比表面積,可以吸附更多的有機碳[14-15]。但是在此處所采的沉積物和土壤樣品中,OC%以及后文的TN%和木質素含量與粒徑之間沒有相關性,說明粒徑在該區域不是控制有機碳分布的主要因素。在黃河站附近,較粗的湖泊沉積物相對于河流沉積物和土壤具有較高的OC%和TN%,應該是由于其中混入了植物碎屑,植物碎屑導致樣品整體的OC%和TN%水平偏高。土壤和沉積物樣品的TN%值分布在0.004—0.315之間,兩個植物樣品的TN%遠于土壤和沉積物,平均值為0.916±0.001。河流沉積物的平均氮含量(均值0.005)要比土壤(均值 0.071)的平均氮含量低;湖泊沉積物Arctic-2站的有機碳和總氮遠遠高于河流沉積物,并且δ13C(‰)也偏負,與新鮮苔蘚植物的δ13C(‰)類似,因此湖泊Arctic-2沉積物的OC%和TN%的高值是由于植物碎屑的混入造成的。土壤的OC%和TN%平均值比河流沉積物的高,比植物和湖泊沉積物的低,這種次序也說明了OC%和TN%的來源問題,經過細菌的作用,植物碎屑被降解,有機質組分會顯著降低。除去兩個植物樣品,樣品的TN%和OC%存在顯著的相關(R2=0.99,p<0.001),OC/TN值變化較小,說明該區域土壤和沉積中的有機質來源是一致的;植物樣品的OC/TN值比土壤和沉積物的OC/TN比值高,也說明有機物從植物到土壤到沉積物的過程中,經歷了明顯的降解過程[16]。

表3 北極黃河站周圍樣品結果Table 3.The results of samples around Arctic Yellow River Station of China

δ13C(‰)可以指示有機物中碳同位素分餾的程度,不同來源的有機碳的分餾程度不同,因此可以區分有機碳的來源[17]。北極維管植物的δ13C(‰)在-25.8— -31.6,苔蘚植物類的 δ13C(‰)在 -21.0—-30.7,淡水藻類的 δ13C(‰)在 -6.9— -26.3[18]。本研究所采的樣品中有機碳的δ13C(‰)分布在-19.6—-26.8之間,碳同位素的分餾程度苔蘚植物>土壤>沉積物。樣品的δ13C(‰)范圍稍稍偏離了北極維管植物和苔蘚植物的δ13C(‰)范圍,這種差異可能是由于有機物的降解引起的,有機物的降解會導致樣品中δ13C(‰)升高[19]。由樣品中有機碳的δ13C(‰)可以初步推測,該地區樣品中有機物來源于當地苔蘚和維管植物。

北極動物是極地生態系統重要的組成部分,新奧爾松地區生活著鹿、北極熊、海豹、海鳥等動物,這些動物的糞便為苔蘚和維管植物的生長提供了養分,而且這些糞便有可能是極地環境有機碳的直接來源。已有工作通過鑒定北極動物排泄物的δ13C(‰)以及 δ15N(‰)來確定食草動物的食譜[20]。本文所采用的δ13C(‰)參數沒有能力來區分動物糞便對該地區有機碳分布的影響,因為植物有機碳的穩定同位素δ13C(‰)范圍很寬,并且不會隨著動物的消化而改變[20]。木質素的參數中有可能指示動物對當地環境中有機碳的貢獻。

2.2 木質素參數

木質素是維管植物中重要的有機質,在苔蘚中也存在可以生產木質素的基因[21]。木質素由于其特殊的結構特征,在環境中抗降解能力比較強,可以在環境中長時間地保存。木質素大分子經過堿性CuO分解后產生11種單體,包括對羥基酚類(p-hydroxyl phenols,簡稱P系列),紫丁香基酚類(syringyl phenols,簡稱 S系列),香草基酚類(vanillyl phenols,簡稱V系列),肉桂基酚類(cinnamyl phenols,簡稱C系列)。根據它們的含量和互相之間的比值可以得到一系列的參數(表2),用以評估木質素含量、來源等[22]。

本次研究所采集的樣品木質素數據如表3所示,結果顯示苔蘚植物無論是Σ8還是Λ8都大于土壤和沉積物中的木質素含量,但是卻遠遠低于其他地區的維管植物[12],這可能和苔蘚植物比較低等,還沒有完全進化到典型的木質部有關;土壤和沉積物中木質素含量與OC%含量有關,OC%含量高,木質素含量高(相關系數 R2=0.99,p<0.001);但是總體上土壤中木質素的含量要高于沉積物中含量(Arctic-2站除外),因為Arctic-2是采自湖泊的沉積物,其余兩個是河流沉積物,湖泊與河流的水動力條件不同。河流的水流快速,持續沖刷會將沉積物表面細顆粒以及密度小的物質沖走,剩下的都是粗顆粒,密度大顆粒。湖泊處于靜水環境,有機物含量高,密度低的苔蘚碎屑會持續堆積。這種因素會導致湖泊沉積物中有機物含量變高。水動力條件對有機物分布早有研究,Bianchi[13]對密西西比河研究發現,沉積物經歷了水動力的分選后,一些木質素含量高的細顆粒物質被沖刷,粗顆粒的沉積物木質素含量比細顆粒未被水動力沖刷的含量低,雖然密西西比河與本文研究環境明顯不同,但是水動力對物質的分選作用是類似的。

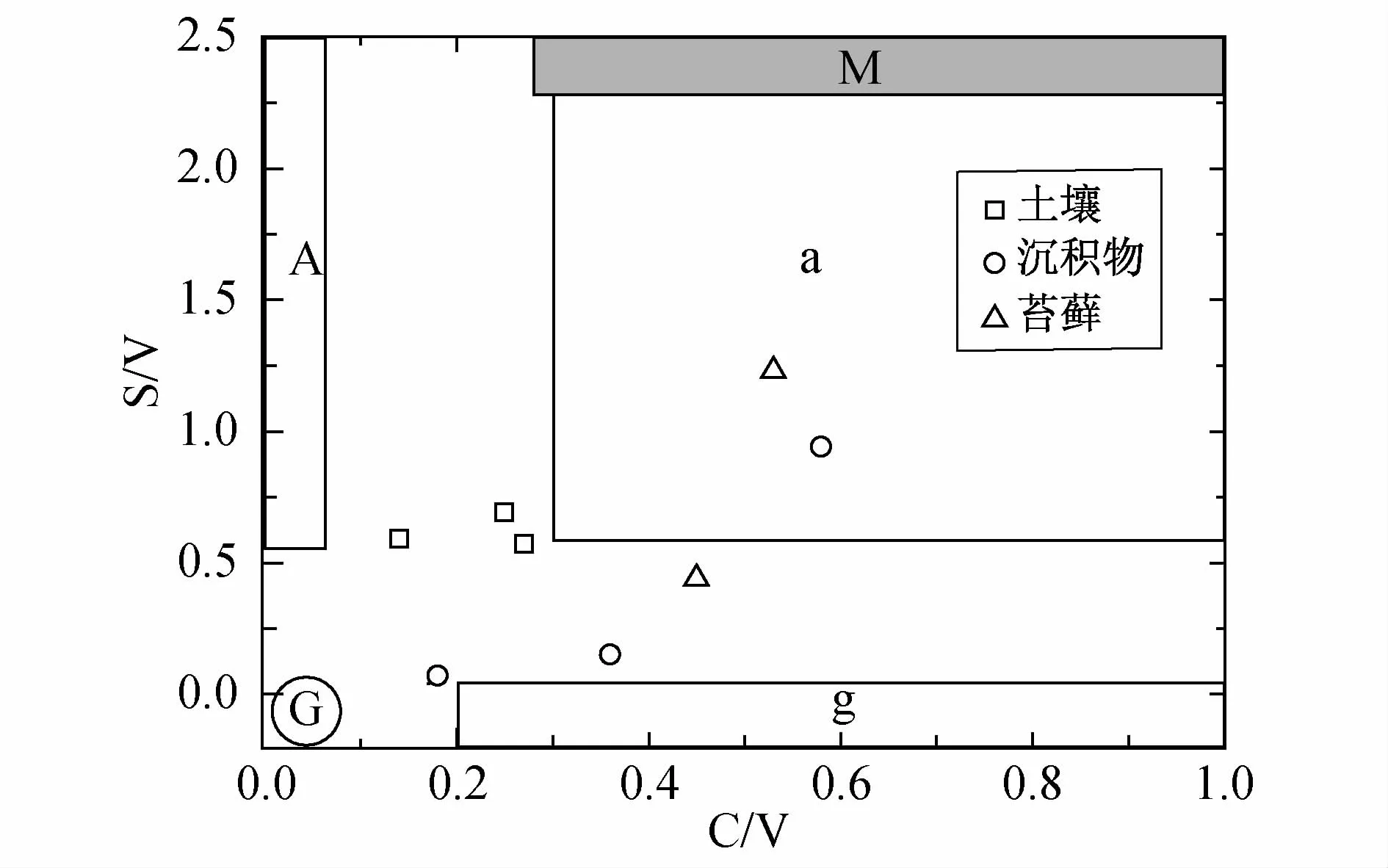

樣品中木質素的特征參數C/V分布在0.14—0.58之間,苔蘚植物中的 C/V均值為0.49,沉積物的平均 C/V為0.37,土壤的平均 C/V為0.22,都大于0.20(表3),說明樣品中的木質素是來源于植物的草本組織[12-13,22];樣品中木質素另一個特征參數S/V分布范圍較寬,在0.07—1.23之間,而且不同種類的樣品間沒有顯著的差別,說明樣品中的木質素來自裸子和被子植物的混合[12-13,22];綜上,樣品中木質素的C/V和S/V比值指示其來源為裸子和被子草本組織混合(圖2)。這與當地的植被情況是符合的,當地的主要植物為苔蘚,并有少量的草本維管植物。苔蘚的C/V和S/V值都比典型的草本被子植物高(表2),在所采的樣品當中,苔蘚,沉積物和土壤的值都比文獻報道苔蘚的端元值低,這可能有兩個原因。首先土壤和沉積物的低值可能是降解導致的,木質素的三種(V+S+C)單體在環境中的降解速率不是一致的,降解速率由快到慢的排列是C>S>V[23],隨著降解程度的增加會導致 C/V和S/V值降低。其次苔蘚樣品中的低值可能是吸附煤炭導致的,煤炭經過長時間的地質變化,容易降解的C和S系列早已降解,剩下的是V系列,如果苔蘚樣品中吸附了細顆粒的煤炭就會導致C/V和S/V值的降低[24]。

圖2 黃河站周圍樣品中木質素的C/V和S/V分布Fig.2.The C/V and S/V of samples around Arctic Yellow River Station of China

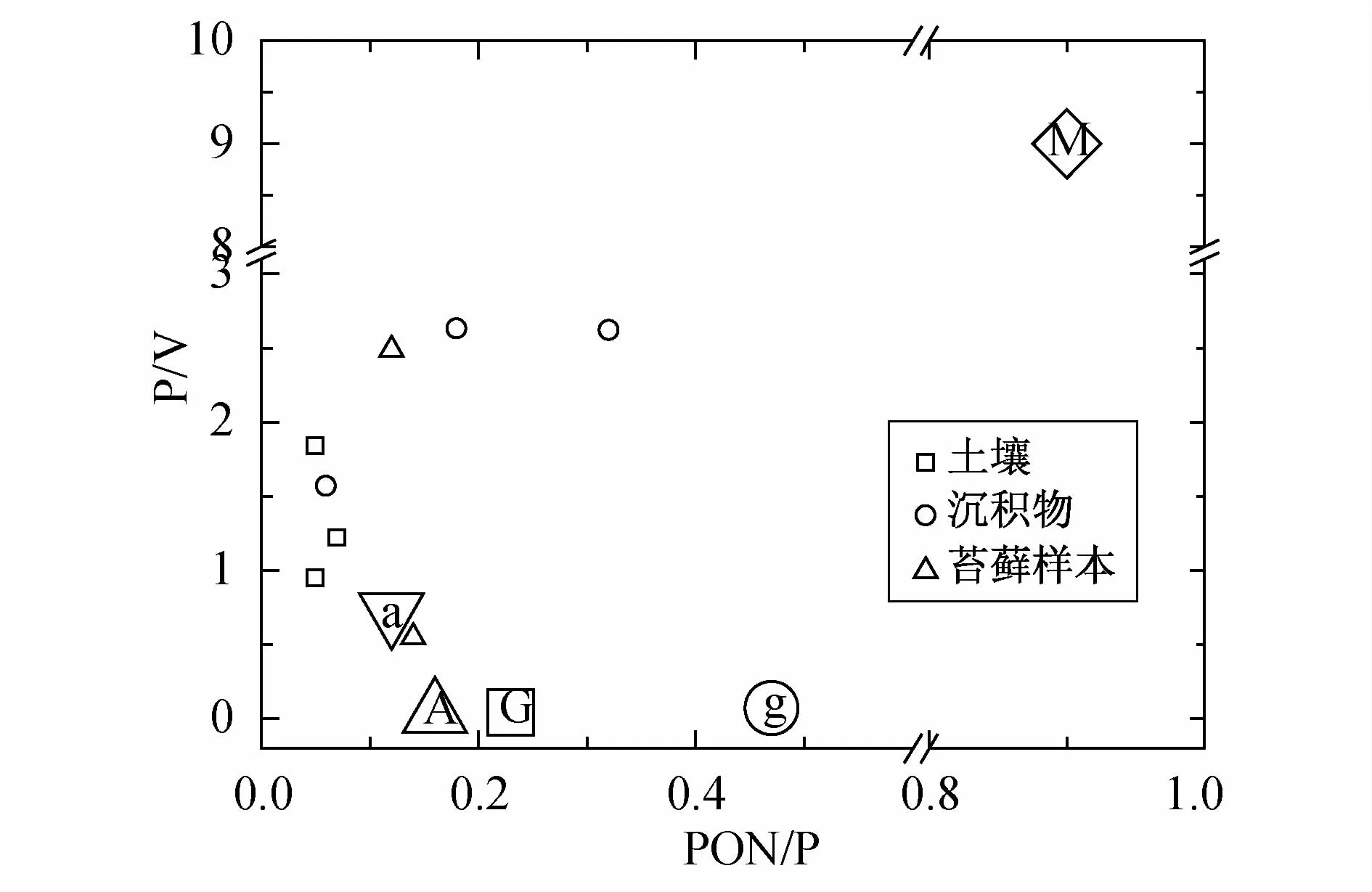

在P系列的三種單體中,對羥基苯乙酮(PON)的唯一來源是植物木質素;而另外兩種單體,對羥基苯甲酸(PAD)和對羥基苯甲醛(PAL)除來自木質素外還可能來自于蛋白質和糖[25],可以用 PON/P作為木質素的來源指示,在黃河站周圍環境中,除去河流沉積物外,湖泊沉積物和土壤樣本的PON/P平均為0.06,苔蘚樣本的 PON/P平均為 0.13,而河流沉積物的PON/P高達0.25,這種現象說明P系列酚類的來源并不是單一的,可能還含有以下兩個源。首先新奧爾松地區除了苔原和草本維管植物外,還生活著鹿、北極熊、海豹、海鳥等動物,這些動物的糞便中含有蛋白質和糖類,這些蛋白質和糖類可能會向環境中釋放額外的PAD和PAL,會導致PON/P值的降低。此外,當地的微生物活動也很活躍,Chu[26]發現北極地區的細菌與其他地區的生物群落沒有明顯的區別,細菌等微生物生產的蛋白質也可能提供額外的PAD和PAL,這些物質的輸入也會導致北極環境中PON/P值得降低。P/V也是反映木質素來源的一個參數,V系列僅僅來自植物,而P系列還可能有動物或者微生物的來源,所以P/V的值可以反映環境中動物和微生物等活動對有機碳的貢獻[27]。此處 P/V平均值為1.73,高于典型維管植物的 P/V端元值,低于苔蘚的端元值(P/V~9)[25,27],說明樣品中P系列和其他系列的來源不一致,大部分的P系列酚類來自于生物活動的貢獻(圖3)。

圖3 黃河站周圍樣品中木質素的 PON/P和 P/V分布[22,25]Fig.3.The PON/P and P/V of samples around Arctic Yellow River Station of China[22,25]

V系列的酸和醛的比值(Ad/Al)v表示樣品中木質素的降解程度,新鮮維管植物的(Ad/Al)v約為0.20,苔蘚的(Ad/Al)v在0.82左右,而經過長時間地質作用煤炭的(Ad/Al)v可以達到 3[22,24-25,28]。Shakya[28]對休斯頓的氣溶膠樣品中木質素進行了研究,發現其(Ad/Al)v達到(4.5±1.7),(Ad/Al)v達到如此的高值,大部分的原因是因為煤炭顆粒的貢獻。在本研究樣品中,木質素V系列的(Ad/Al)v分布在0.51—1.82之間,而(Ad/Al)v的分布趨勢為苔蘚植物>土壤>沉積物,這與一般規律不同,說明存在另外一個木質素V系列(Ad/Al)v非常高的來源。極地的大風可能使得煤炭碎屑分布變廣并附著在吸附面積很大的苔蘚植物上,導致植物樣品V系列的(Ad/Al)v偏大,袁林喜[7]在該區對重金屬的研究發現風會使得苔蘚樣品的重金屬含量變高,與我們觀察到的苔蘚植物(Ad/Al)v偏高一致,支持我們的推測。煤炭對有機碳的貢獻最好的方法是測定放射性14C年齡,煤炭經過數億年的地質作用,其中的14C早已衰減,現代植物以及土壤中的14C幾乎沒有衰變過或者衰變的時間較短,14C年齡會比煤炭年輕得多。分析樣品中的14C年齡,可以定量估算煤炭對有機碳的貢獻比例。Kim[29]對新奧爾松附近海洋沉積物進行了14C分析,發現煤炭對沉積物有機碳的貢獻比例很高。如果要進一步評估煤炭對環境中有機碳的貢獻,甚至做到定量評估需要測定樣品中的14C年齡,這是下一步工作的重點。

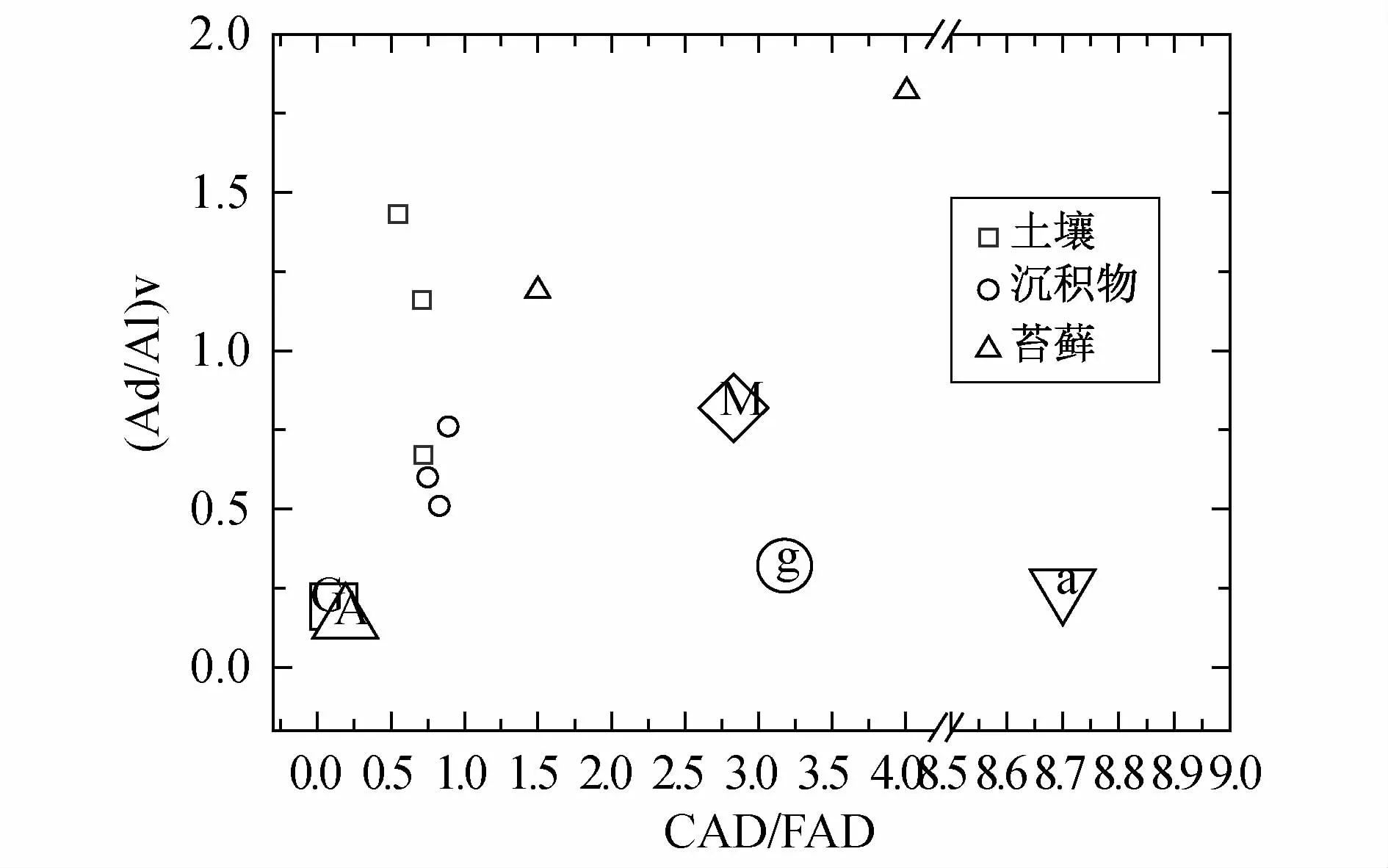

兩種木質素C系列的兩個單體的比值(CAD/FAD)可以作為成巖作用的指示,由于CAD更容易溶解,隨著成巖作用,溶解態中木質素CAD/FAD值會升高,而遺留下的木質素中的CAD/FAD值會降低[30-31]。在所測試的樣品當中,兩個苔蘚植物的CAD/FAD值最高,其次為土壤,沉積物的 CAD/FAD值最低,說明從植物到土壤到沉積物經歷了明顯的成巖作用過程(圖4)。

3 結論

圖4 黃河站周圍樣品中木質素的CAD/FAD和(Ad/Al)v分布[22,25]Fig.4.The CAD/FAD and(Ad/Al)v of samples around Arctic Yellow River Station of China[22,25]

通過對北極黃河站附近樣品進行有機地球化學和木質素(lignin-derived phenols)分析,得出初步結論。

中國北極黃河站周圍環境中土壤和沉積物中有機碳的含量低,氮含量也低,C/N比值類似,低于植物樣品的C/N比,而且樣品類型控制有機質的含量,粒度并沒有像其他地區報道的是控制有機質含量的主要因素;當地土壤化水平低,有機碳同位素處于文獻報告的極地樣品范圍內。

通過木質素(lignin-derived phenols)分析,表明當地環境中的木質素主要來自于苔原環境中的苔蘚和維管植物,PON/P的低值表明當地的動物和細菌可能也是環境中有機質的重要來源,當地的煤炭碎屑可能是有機質的另一來源,但是缺少14C數據,無法定量確定已經14C衰變完全的煤炭對當地有機碳的貢獻。

1 Solomon S.Climate Change 2007-The Physical Science Basis:Working Group IContribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC.Cambridge:Cambridge University Press,2007.

2 Peterson B J,Holmes R M,McClelland JW,et al.Increasing river discharge to the Arctic Ocean.Science,2002,298(5601):2171—2173.

3 OechelW C,Hastings S J,Vourlrtis G,etal.Recent change of Arctic tundra ecosystems from a net carbon dioxide sink to a source.Nature,1993,361(6412):520—523.

4 陳立奇.北極海洋環境與海氣相互作用研究.北京:海洋出版社,2003.

5 鄧海濱,陸龍驊,卞林根.北極苔原Ny-?lesund地區短期氣候特征.極地研究,2005,17(1):32—44.

6 滕海波,唐學璽,肖慧,等.北極黃河站植物根際土壤放線菌分離培養及其鑒定.極地研究,2009,21(1):33—42.

7 袁林喜,龍楠燁,謝周清,等.北極新奧爾松地區現代污染源及其指示植物研究.極地研究,2006,18(1):9—20.

8 Jiao L P,Zheng G J,Minh T B,et al.Persistent toxic substances in remote lake and coastal sediments from Svalbard,Norwegian Arctic:levels,sources and fluxes.Environmental Pollution,2009,157(4):1342—1351.

9 Jensson H,Caturov J,Stone D,et al.AMAP assessment2002:persistent organic pollutants in the Arctic.Arctic Monitoring and Assessment Programme(AMAP),Oslo,Norway,2004.

10 Mann D H,Sletten R S,Ugolini F C.Soil development at Kongsfjorden,Spitsbergen.Polar Research,1986,4(1):1—16.

11 Go?iM A,Nelson B,Blanchette R A,et al.Fungal degradation ofwood lignins:Geochemical perspectives from CuO-derived phenolic dimers and monomers.Geochimica et Cosmochimica Acta,1993,57(16):3985—4002.

12 楊麗陽.沉積物中的木質素在物源示蹤和環境演變研究中的應用初探.上海:華東師范大學,2009.

13 Bianchi T S,Galler JJ,Allison M A.Hydrodynamic sorting and transport of terrestrially derived organic carbon in sediments of the Mississippi and Atchafalaya Rivers.Estuarine,Coastal and Shelf Science,2007,73(1-2):211—222.

14 Bergamaschi B A,Tsamakis E,Keil R G,et al.The effect of grain size and surface area on organic matter,lignin and carbohydrate concentration,and molecular compositions in Peru Margin sediments.Geochimica et Cosmochimica Acta,1997,61(6):1247—1260.

15 Mayer L M.Surface area control of organic carbon accumulation in continental shelf sediments.Geochimica et Cosmochimica Acta,1994,58(4):1271—1284.

16 Lerch T Z,Nunan N,Dignac M F,et al.Variations in microbial isotopic fractionation during soil organicmatter decomposition.Biogeochemistry,2011,106(1):5—21.

17 Hedges J,Oades JM.Comparative organic geochemistries of soils and marine sediments.Organic Geochemistry,1997,27(7-8):319—361.

18 Blake Jr W.Ratios of stable carbon isotopes in some High Arctic plants and lake sediments.Journal of Paleolimnology,1991,6(2):157—166.

19 Thornton S F,McManus J.Application of organic carbon and nitrogen stable isotope and C/N ratios as source indicators oforganicmatter provenance in estuarine systems:evidence from the Tay Estuary,Scotland.Estuarine,Coastal and Shelf Science,1994,38(3):219—233.

20 Kristensen D K,Kristensen E,Forchhammer M C,etal.Arctic herbivore diet can be inferred from stable carbon and nitrogen isotopes in C3plants,faeces,and wool.Canadian Journal of Zoology,2011,89(10):892—899.

21 Xu Z Y,Zhang D D,Hu J,etal.Comparative genome analysisof lignin biosynthesisgene families across the plant kingdom.BMCBioinformatics,2009,10(Suppl 11):S3.

22 Go?iM A,Ruttenberg K C,Eglinton T I.A reassessmentof the sourcesand importance of land-derived organicmatter in surface sediments from the Gulf of Mexico.Geochimica et Cosmochimica Acta,1998,62(18):3055—3075.

23 Feng X J,Benitez-Nelson B C,Montlu?on D B,et al.14C and13C characteristics of higher plant biomarkers in Washington margin surface sediments.Geochimica et Cosmochimica Acta,2013,105:14—30.

24 Christopher L.Integrated Forest Biorefineries:Challenges and Opportunities.Cambridge:Royal Society of Chemistry,2012.

25 Go?i M A,Yunker M B,Macdonald RW,et al.Distribution and sources of organic biomarkers in Arctic sediments from the Mackenzie River and Beaufort Shelf.Marine Chemistry,2000,71(1-2):23—51.

26 Chu H Y,Fierer N,Lauber C L,etal.Soil bacterial diversity in the Arctic is not fundamentally different from that found in other biomes.Environmental Microbiology,2010,12(11):2998—3006.

27 Amon R MW,Rinehart A J,Duan S,et al.Dissolved organicmatter sources in large Arctic rivers.Geochimica et Cosmochimica Acta,2012,94:217—237.

28 Shakya K M,Louchouarn P,Griffin R J.Lignin-derived phenols in Houston aerosols:Implications for natural background sources.Environmental Science&Technology,2011,45(19):8268—8275.

29 Kim JH,Peterse F,Willmott V,etal.Large ancientorganicmatter contributions to Arcticmarine sediments(Svalbard).Limnology and Oceanography,2011,56(4):1463—1474.

30 Houel S,Louchouarn P,Lucotte M,etal.Translocation of soil organicmatter following reservoir impoundment in boreal systems:Implications for in situ productivity.Limnology and Oceanography,2006,51(3):1497—1513.

31 Sanger L J,Anderson JM,Little D,et al.Phenolic and carbohydrate signatures of organicmatter in soils developed under grass and forest plantations following changes in land use.European Journal of Soil Science,1997,48(2):311—317.Abstract