基于Android技術的彩信隱寫通信系統研究

周佳敏,楊任爾 (寧波大學信息科學與工程電信學院,浙江 寧波315211)

近年來,隨著信息技術的快速發展,智能手機逐漸成為生活中的重要部分,移動信息業務中的彩信服務豐富了人群間的交流方式。利用彩信業務,用戶可以彼此傳送內容更為豐富的多媒體信息,如圖片、音頻和視頻信息等[1]。彩信作為用戶之間相互交流的信息之一,一般視為隱私信息,在傳輸過程中應避免被他人截取。因此,在智能終端上實現彩信隱寫通信是十分必要的。目前,智能手機一般都支持彩信功能,其中包括Android操作系統手機。Android技術具有開放特性以及完備的網絡、圖形和多媒體功能,同時具備完善的開發調試環境,據此設計人員能夠開發出各具特色的應用軟件[2]。下面,筆者基于Android技術進行了彩信隱寫通信系統的研究。

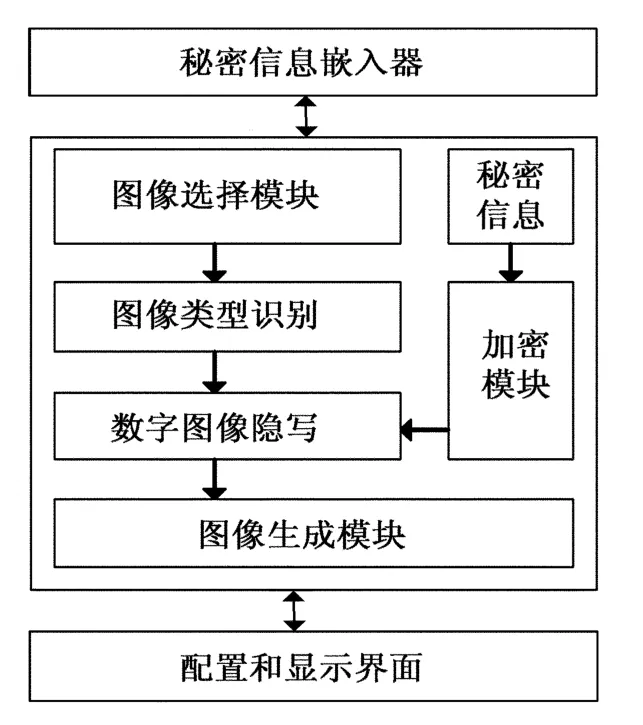

圖2 秘密信息嵌入器功能模塊圖

1 系統總體架構

彩信隱寫通信系統由秘密信息嵌入器、彩信發送器和秘密信息提取器3部分組成 (見圖1)。該系統具有以下功能[3]:①載密功能。用戶可以撰寫秘密信息,并將其嵌入到bmp格式的任意圖片中。②發送功能。用戶可以將載密圖片傳入彩信發送器,通過彩信的方式將載密圖片發送給接收者。③解密功能。可以將接收到的載密圖片進行解密,還原出嵌入的秘密信息。④顯示功能。發送時,顯示載體圖片及輸入的秘密信息;接收端能顯示提取出的秘密信息。

2 系統關鍵部分的設計

2.1 秘密信息嵌入器

秘密信息嵌入器的主要任務是對選擇的原始載體圖片進行秘密信息嵌入,并將生成的載密圖片傳入彩信發送器,其功能模塊圖如圖2所示。秘密信息嵌入器首先選擇移動終端的相冊庫或者文件夾管理器里的原始載體圖像,然后判斷圖像類型并排除不支持的圖像格式,最后將所得結果傳入數字圖像隱寫模塊。同時,將需要嵌入的秘密信息進行加密處理,將所得的加密數據流傳給數字圖像隱寫模塊,同時將加密后的秘密信息嵌入到載體圖像中,最后生成載密圖像并存儲至指定文件夾。

2.2 彩信發送器

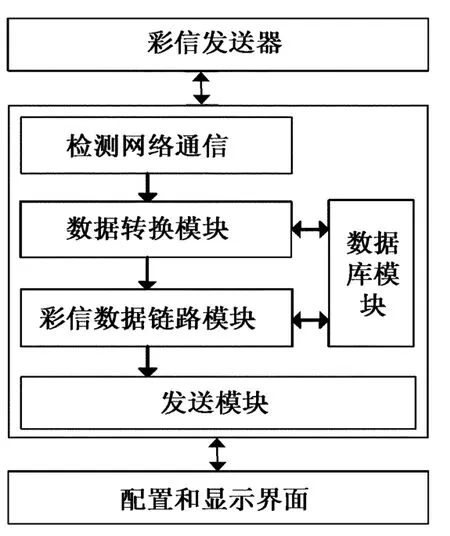

彩信發送器的主要任務是將從秘密信息嵌入器得到的載密圖像通過彩信的方式傳遞給秘密信息接收者。彩信發送器的功能模塊圖如圖3所示。首先判斷用戶是否已經設置彩信接入點和打開WAP數據連接情況,然后將彩信內容轉換為PDU數據,并利用HTTP協議[4]向彩信服務器發送彩信數據包。同時,通過Transaction Service服務[5],判斷彩信鏈路狀態,并將創建狀態返回給發送模塊。

彩信發送器的功能模塊設計為多線程模式,同時優化了Android系統原有的彩信發送流程。具體而言,在彩信數據鏈路模塊中,將建立彩信專用數據鏈路的過程和彩信存入發件箱數據庫的過程進行并發處理,由此提高彩信發送效率。

圖3 彩信發送器功能模塊圖

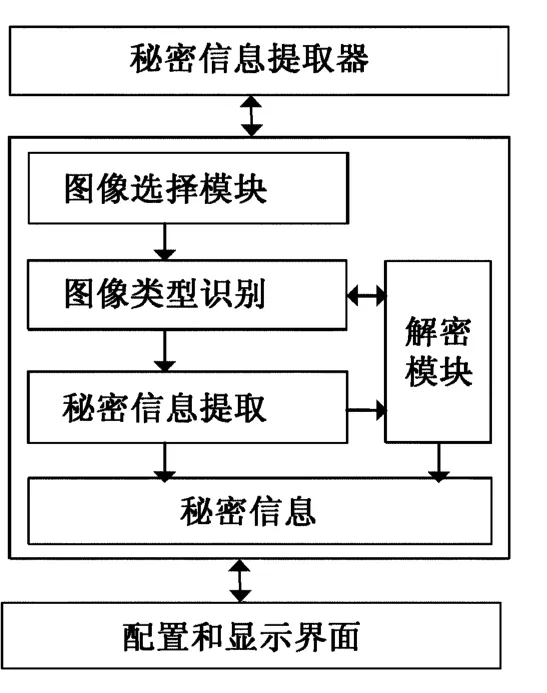

圖4 秘密信息提取器功能模塊圖

2.3 秘密信息提取器

秘密信息提取器的主要功能是對選擇的載密圖像進行秘密信息提取,并將得到的秘密信息展示出來。秘密信息提取器的功能模塊圖如圖4所示。首先選擇載密圖像并確定其為bmp格式,再從圖像中提取出加密后的秘密信息。經過解密后,恢復出發送端的原始秘密信息,并根據發送端的文件形式保存秘密信息。由于秘密信息提取器的功能模塊同樣采用多線程處理,因而能夠減少秘密信息的提取以及解密過程所需的時間。

3 試驗結果分析

移動智能終端的軟件開發環境為基于Eclipse平臺的Android SDK4.2,硬件測試環境為2臺摩托羅拉ME525+手機和2張中國移動SIM卡。從發送者和接收者的彩信隱寫通信終端上分別截取一張UI界面 (見圖5),為了解優化前后的文件發送時間,對彩信發送流程進行試驗測評 (見表1)。從表1可以看出,彩信發送流程優化后的文件發送時間明顯縮短,這表明彩信隱寫通信系統的發送效率得到提高。

圖5 發射端界面和接收端界面圖

4 結語

為了實現彩信的安全通信,以便更好地保障個人隱私,設計和實現了基于Android技術的彩信隱寫通信系統。該系統首先把秘密信息嵌入到圖像中,然后將載密圖像以彩信形式發送到接收端,接收端再對載密圖像進行解密。由于該系統對嵌入傳輸信息進行了加密處理,使得嵌入信息的安全性得到增強,同時優化了彩信發送流程,從而提高了彩信的發送效率。因此,基于Android技術的彩信隱寫通信系統具有良好的市場應用前景。

表1 測試結果表

[1]李浩 .關于消費者接受彩信業務影響因素的實證研究 [D].北京:北京郵電大學,2008.

[2]詹益旺,胡斌杰 .基于Android的車聯網車載終端的設計 [J].移動通信,2013,37(6):87-90.

[3]葛秀慧,胡愛華,田浩,等 .隱寫術的研究與應用 [J].計算機應用與軟件,2007,24(11):57-60.

[4]李剛 .瘋狂Android講義 [M].北京:電子工業出版社,2011.

[5]Victor M,Rebecca G.Building applications for the Android OS mobile platform:aprimer and course materials [J].Journal of Computing Sciences in Colleges,2010,26 (1):23-29 .