合川區塊須家河組二段儲層微觀非均質性及其成因分析

俞巨鋒,王洪輝,段新國,羅梓迪 (成都理工大學能源學院,四川成都610059)

1 研究區概況

合川區塊位于重慶市西北部合川市、潼南縣和四川省武勝縣境內,東南臨華鎣山斷裂帶,經歷了加里東、東吳、印支、燕山和喜山等運動。合川地區主力產層為須家河組二段 (簡稱須二段),屬于低孔致密砂巖儲層,儲層結構復雜,非均質性強[1-2]。

2 微觀非均質性分析

2.1 巖石成分非均質性

合川區塊巖石成分主要以巖屑長石砂巖為主。石英是研究區主要巖石顆粒,含量在49%~81%,平均63.69%;長石和巖屑含量次之,長石含量在6%~24%,平均16.36%,巖屑含量在8%~43%,平均18.71%;填隙物含量最少,在1.5%~27%,平均7.02%。因此,研究區須二段巖石成分種類多,含量波動幅度大,且巖屑和填隙物含量不穩定。

2.2 孔隙類型非均質性

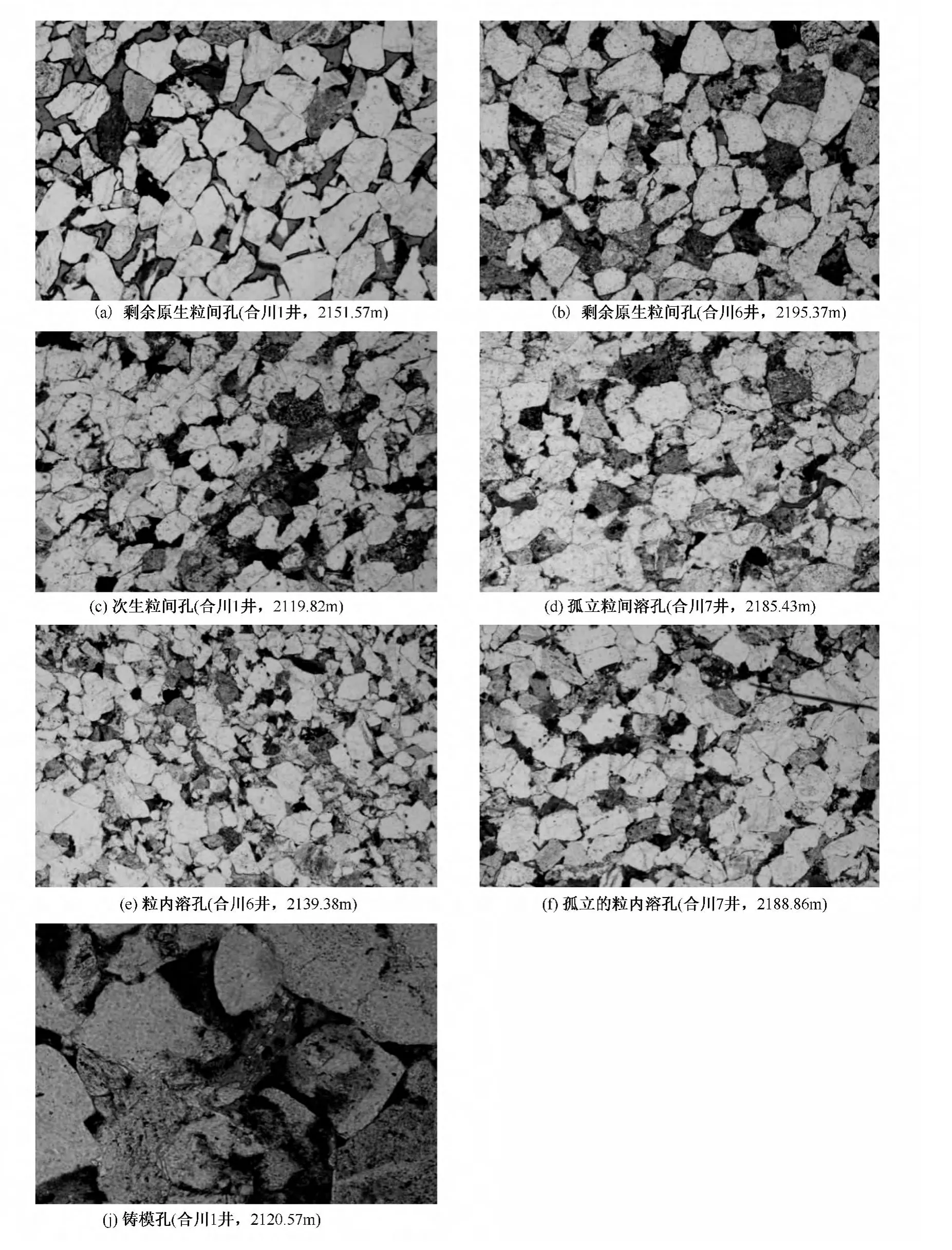

對合川區塊須二段取心井合川1井、合川3井、合川6井、合川7井的81個鑄體薄片進行分析,發現該區塊主要發育剩余原生粒間孔、次生粒間孔、粒內溶孔,偶見鑄模孔。

1)剩余原生粒間孔 該孔隙形狀常呈三角形、四邊形或多邊形 (見圖1(a)和圖1(b)),一般在0.03~0.6mm之間,大部分剩余原生粒間孔連通性好。

2)次生粒間孔 由于次生粒間孔是由溶蝕作用產生并且擴大的,因而孔隙邊緣有溶蝕痕跡,形狀多變,且大小不等 (見圖1(c)和圖1(d)),一般在0.03~0.3mm之間,只有部分次生粒間孔連通性好。

3)粒內溶孔 該孔隙在研究區發育廣泛,主要是鉀長石顆粒溶解形成的孔隙,少數為泥質巖屑顆粒溶解形成的孔隙,呈蜂窩狀和斑點狀 (見圖1(e)和圖1(f))。一般小于0.2mm,是研究區須二段儲層得主要孔隙之一。

4)鑄模孔 該孔隙是長石顆粒和中酸性巖屑顆粒被完全溶蝕后所形成的僅有外部輪廓的鑄模孔,數量不多,且與喉道的連通性差,不是有效的儲集體 (見圖1(j))。

圖1 合川地區鑄體薄片圖

2.3 孔隙結構非均質性

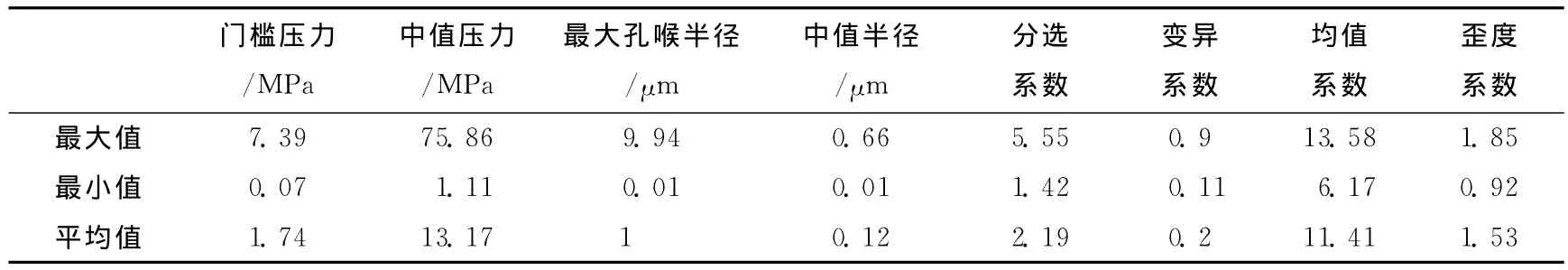

通過壓汞資料、鑄體薄片能夠了解儲層內部孔隙結構特征[3-5]。合川區塊須二段儲層孔隙微觀非均質性參數表如表1所示。從表1可以看出,門檻壓力在0.07~7.39MPa,主要集中在小于2MPa范圍內,平均為1.66MPa;中值壓力在1.11~75.86MPa,主要在小于10MPa范圍內,平均為12.69MPa;最大孔喉連通半徑在0.10~9.94μm,平均0.94μm;中值孔喉半徑在0.01~0.66μm,平均0.11μm。分選系數在1.42~5.55,平均2.28,分選性,變異系數在0.11~0.90,平均0.21,表明孔喉分布相對集中;孔喉分布均值系數在6.17~13.58,平均11.20,表明其孔喉大小較均勻;孔徑偏度 (歪度)為正值 (0.92~1.85),平均1.56,表明為偏中喉道型。因此,合川區塊須二段儲層孔隙結構中的孔喉大小和分布均勻,且連通性好。

表2 合川區塊須二段儲層孔隙微觀非均質性參數表

3 成因分析

合川區塊須二段儲層微觀非均質性主要表現在孔隙類型和孔隙結構的非均質性,下面從成巖作用的角度分析其微觀非均質性的成因。

3.1 壓實、壓溶作用

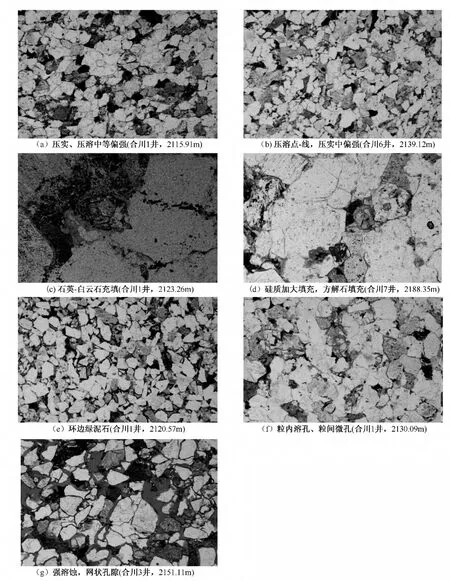

壓實作用在成巖作用階段的早期最為明顯[6]。隨著埋深加深,地層壓力增大,壓溶作用逐漸增強,隨后由于砂巖的不斷致密化而減弱。壓實、壓融作用是破壞原生孔隙、改變孔喉形態的主要作用,其在薄片上產生如下表現:顆粒定向排列;顆粒間接觸主要為點線接觸、凹凸接觸和縫合線接觸;石英和長石等剛性顆粒被壓裂或壓碎現象常見 (見圖2(a)和圖2(b))。

3.2 膠結作用

硅質膠結作用主要表現為石英次生加大,也有少量石英顆粒充填孔隙存在,而碳酸鹽膠結物主要是方解石和白云石 (見圖2(c)和圖2(d))。膠結作用主要對喉道產生較大影響,主要表現為改變喉道形態。環邊綠泥石的膠結作用導致殘余原生粒間孔較為發育 (見圖2(e)和圖2(f)),且對孔隙有較好保護作用,可以有效阻止石英加大以及硅質充填。

3.3 溶蝕作用

在同生及成巖作用階段的早期,砂巖中的不穩定組分會發生溶蝕作用,形成溶模孔隙及組構型溶孔[6]。在成巖作用階段的中、晚期,一些溶孔會再次被膠結物充填,而膠結物和基質被自生礦物交代后也可以再次被溶蝕。由于在成巖時期內多次發生砂巖的溶蝕作用,因而形成的次生溶蝕孔類型多樣,且形態多變 (見圖2(g)和圖2(h))。

4 結論

(1)合川地區須二段儲層巖石成分種類多,含量波動幅度大,尤其是巖屑和填隙物的含量不穩定。

(2)合川地區須二段儲層孔隙類型包括剩余原生粒間孔、次生粒間孔、粒內溶孔和鑄模孔;孔隙結構中的孔喉大小分布均勻,且連通性好。

(3)合川區塊須二段儲層的孔隙類型和孔隙結構的非均質性、孔喉形態非均質性與成巖作用 (包括壓實、壓融作用、溶蝕作用以及膠結作用)有關。

圖2 合川地區鑄體薄片圖

[1]杜紅權,朱如凱,何幼斌,等 .合川地區須二段砂巖儲層成巖作用及其對儲層的影響 [J].巖石礦物學雜志,2012,31(3):403-411.

[2]王海芳,楊輝廷,陳培元,等 .川東北普光地區礁灘型儲層微觀非均質性研究 [J].石油化工應用,2013,32(3):9-12.

[3]徐安娜,汪澤成,趙文志,等 .四川盆地須家河組二段儲集體非均質性特征及其成因 [J].天然氣工業,2011,31(11):53-58.

[4]劉金庫,彭軍,劉建軍,等 .綠泥石環邊膠結物對致密砂巖孔隙的保存機制 [J].石油與天然氣地質,2009,30(1):53-58.

[5]楊曉萍,鄒才能 .四川盆地中部三疊系香溪群儲層特征及成巖孔隙演化 [J].礦物巖石地球化學通報,2006,25(1):55-59.

[6]董貞環 .四川盆地西部須家河組致密砂巖成巖作用與孔隙演化模式 [J].巖相古地理,1994,14(2):33-40.