論拉赫瑪尼諾夫的歌劇創作

★文/朱晏鋒

論拉赫瑪尼諾夫的歌劇創作

★文/朱晏鋒

拉赫瑪尼諾夫是20世紀的古典音樂作曲家,也是當時俄羅斯乃至世界級的重要鋼琴家、指揮家。他共創作了4首鋼琴協奏曲、24首前奏曲,以及歌劇《阿列科》《里米尼的弗朗切斯卡》等等。他的音樂深受柴科夫斯基的影響,有著濃厚的民族音樂基礎。他的作品不僅旋律豐富,并且擅長史詩式的壯闊的音樂風格,使他的作品在浪漫主義時期的大背景下融合了近現代的和聲技法,使其形成了自己獨有的音樂風格。 本文將立足于拉赫瑪尼諾夫的歌劇,著重分析歌劇《里米尼的弗朗切斯卡》《吝嗇的騎士》與《阿列科》的創作手法與音樂特征,通過介紹歌劇的背景、拉赫瑪尼諾夫慣有的創作特征以及當時的社會環境來分析,已達到與大家分享拉赫瑪尼諾夫的歌劇創作特點的目的。

歌劇 音樂特征 音樂形象 人物性格

1 拉赫瑪尼諾夫簡介

謝爾蓋·瓦西里耶維奇·拉赫瑪尼諾夫(1873—1943),19世紀末20世紀初俄羅斯偉大的作曲家、鋼琴家、指揮家,浪漫主義晚期的代表人物。他的創作形式極為多樣,遍布聲樂與器樂的各個領域,其中以鋼琴作品最為膾炙人口。拉赫瑪尼諾夫一生創作了4首鋼琴協奏曲,24首前奏曲,83首浪漫曲,以及交響詩《死之島》《交響舞曲》,鋼琴與樂隊《帕格尼尼主題狂想曲》,《第二交響樂》《音畫練習曲》,藝術歌曲《春潮》《丁香花》,歌劇《阿列科》《里米尼的弗朗切斯卡》等等。他在浪漫主義的創作思想和作曲技法基礎上,加入“階梯狀”的迂回音調,融合近現代的和聲技法,擴大和聲的表現力,形成了鮮明的個人風格。

2 拉赫瑪尼諾夫的創作特征

2.1 繼承西歐浪漫派的優良傳統

拉赫瑪尼諾夫的創作高產期主要集中在新興音樂理念頻發的20世紀初,他延續著西歐浪漫主義的傳統,帶有鮮明的浪漫派特征,與理查·施特勞斯、馬勒等并肩成為浪漫主義晚期的音樂巨匠。“拉赫瑪尼諾夫式”的浪漫派反對循規蹈矩,提倡創新思維,將高超的演奏技巧與細膩的音樂表現進行巧妙的結合。西歐浪漫主義的音樂創作源泉豐富,與文學、詩歌、繪畫等文藝領域聯系緊密,作為晚期浪漫派代表的拉赫瑪尼諾夫同樣對這樣多元化的取材方式熱衷異常,他的交響詩《死之島》,歌劇《里米尼的弗朗切斯卡》等等都是從非音樂藝術作品中汲取靈感的產物。拉赫瑪尼諾夫的作品深受前一輩浪漫主義詩人的影響,尤其是俄羅斯詩人普希金。盡管他的創作版圖橫跨20世紀上半葉現代主義音樂盛行的時代,他卻依舊保持著浪漫主義的本色,其創作的各個階段所涌現出的不同體裁的作品均飽含著鮮明的浪漫主義情懷與創作構思,堅守著浪漫派的最后一塊陣地。拉赫瑪尼諾夫總能在作品中迸發出一股力透紙背的堅韌力量,如浪潮般激蕩起我們心靈深處的感悟,引發對生命與死亡的思索。

2.2 根植于俄羅斯民族的音樂文化

盡管在后半生離鄉背井,漂泊海外,拉赫瑪尼諾夫的民族化核心從未改變,始終圍繞俄羅斯本民族的音樂傳統,反映俄羅斯民族的風俗文化與精神風貌。作為19世紀俄羅斯古典音樂的后起之秀,他的作品深受強力集團和柴科夫斯基的影響,帶有深厚的民族情結,并將這種情感與精湛的演奏技巧融會貫通。他的作品旋律悠長,音域寬廣,氣勢恢宏,深沉中混雜著歌唱,描繪出幅員遼闊、宏偉壯麗的俄羅斯大自然風光,折射出俄羅斯人民包羅萬象、海納百川的民族氣節,這也是拉赫瑪尼諾夫作品能夠耐人尋味、語頗雋永的重要原因。拉赫瑪尼諾夫作為俄羅斯浪漫樂派的代表,將每一部作品深深地扎根于俄羅斯的民族土壤中,使之散發出獨特的芬芳。在他創作的《浪漫曲》中,歌詞大量地選用列夫·托爾斯泰、普希金、萊蒙托夫的詩歌,只要在思想上能夠產生共鳴的俄羅斯文學作品,他都會選用,并通過音樂創作充分地反映出崇高的愛國主義以及民族情懷。

2.3 抒情化的音樂表現

拉赫瑪尼諾夫沉默寡言,含蓄內向,他更加專注于通過音樂語言來抒發內心最為深刻的情感。他的一生經歷了童年家庭變故的陰霾,年少成名的輝煌,首演失敗一蹶不振的低谷,卷土重來的事業回溫,背井離鄉的漂泊之苦,這些五味雜陳的復雜人生經歷使他格外注重內在情感的抒發。拉赫瑪尼諾夫特別突出悠長旋律的表現效果,對悲劇化的主題尤為偏愛,并將它們上升至哲學的高度,引發人們對生命與死亡的思考。拉赫瑪尼諾夫一生都徘徊在矛盾的痛苦之中,他對殘酷多變的現實十分不滿,與之消極對立;另一方面,他亦深知人不能脫離社會而獨立存在,終歸要拋開愛憎好惡生存下去。因而,在他的眾多作品中,常常出現兩種截然對立的情感:悲傷與喜悅,陰暗與光明。這不僅是作曲家個人的內心情感體現,同樣也暗含對人生與人性的辯證思考。

3 拉赫瑪尼諾夫的歌劇創作

拉赫瑪尼諾夫一生僅創作了3部歌劇——《阿列科》(1892),《里米尼的弗朗切斯卡》(1903),《吝嗇的騎士》(1904),盡管在數量上未能進入多產作曲家的行列,卻依舊能在作品當中體現出其早期和中期的創作風格以及藝術追求。

《里米尼的弗朗切斯卡》根據但丁的詩歌《神曲·地獄篇》之五為腳本創作,講述了發生在中世紀意大利的一出愛情悲劇:弗朗切斯卡年輕貌美,父親出于政治動機把她許配給里米尼的封建主簡喬托為妻。簡喬托丑陋無比,一無是處,他也深諳自身無法與弗蘭切斯卡相匹配,于是乎便讓自己的兄弟保羅冒充自己獵得美人芳心,并與之舉行婚禮,沒成想弗朗切斯卡竟愛上了保羅,在真相大白后依舊心念愛人,并與他偷偷幽會;簡喬托得知此事后怒不可遏,在二人濃情蜜意之時將其一并殺害。拉赫瑪尼諾夫創作這部歌劇時剛剛跨入職業生涯的高峰,他并未應時應景地選擇喜劇題材,而是選擇了這樣一出愛情悲劇,足見其對悲劇主題的偏愛。在這部歌劇中無處不充斥著預示悲情結局的音樂元素,即使是男女主人公歌頌愛情、宣誓廝守的感人時刻,樂隊仍舊會在低音部分安排不和諧的音程出現,以突出強調劇本的基調;在整個劇情的發展過程中,拉赫瑪尼諾夫頻繁使用半音級進、根音呈增四關系的大小七和弦,在不同聲音線條的色彩對比中完成情節的渲染,帶有濃郁的俄羅斯民間音樂特色。劇中安排兩條主線貫穿整部歌劇的始終:一條代表保羅與弗朗切斯卡對愛情的堅守,另一條則代表反動勢力,封建主簡喬托;這兩條主線相互排斥對抗,并每每在劇情出現轉折點時應運而生,拉赫瑪尼諾夫用不同的藝術表現手法來增強戲劇的沖突感:保羅與弗朗切斯卡的重唱旋律優美抒情,節奏行進也趨于和緩又鏗鏘有力,襯托出二人相愛相知的幸福與堅定;簡喬托的每一次出現都被配以突兀不和諧的和弦,旋律帶有劇烈的起伏,伴隨著急促與不安,這種情緒在幾次沖突的進行過程中逐漸加重,直至尾聲,將悲劇氛圍升華到極致,點明劇情的主旨。

拉赫瑪尼諾夫的另一部同時期的作品《吝嗇的騎士》于1906年在莫斯科首演,根據普希金的同名悲劇改編:阿爾貝爾在生活中揮霍無度,在走投無路的情況下向自己的父親借錢,豈料竟遭到拒絕,他無奈,只得將希望寄托于高利貸主。阿爾貝爾好話說盡,對方卻堅持要求他用物品抵債方可,阿爾貝爾告知對方自己已經一無所有,債主建議他用毒藥毒殺自己的父親,這樣便可繼承萬貫家財。阿爾貝爾對此極為憤慨,轉身離去。他出身于貴族世家,父親是被封“騎士”的男爵,在繼承家業的基礎上利用權力進行殘酷的剝削活動,進而成為名噪一時的百萬富翁。他對待自己吝嗇非常,在生活上節衣縮食,就連對待獨子阿爾貝爾也一毛不拔,被稱為“吝嗇的騎士”。他最大的樂趣就是在自家城堡的地下室,面對一只裝滿黃金的箱子沉醉,恨不得變成幽靈也要守護這些財寶。阿爾貝爾對父親的吝嗇一無所知,他找到當地最有名望的公爵,請他勸說父親改變態度。公爵應允后和他一同來到男爵的城堡,在書房中勸說男爵改變初衷,阿爾貝爾在隔壁悄然傾聽。不成想,男爵竟說阿爾貝爾想要謀財害命,阿爾貝爾忍無可忍,沖進書房與父親對峙,男爵在激烈的沖突下欲與兒子決斗,被公爵攔阻,阿爾貝爾被父親趕出了房間。公爵想要勸說男爵收斂吝嗇的本性,正當此時,男爵發現財寶箱的鑰匙不見了,急促之下大呼:“我的鑰匙,我的鑰匙呢?”便猝然倒地而死。在這部歌劇中,拉赫瑪尼諾夫依舊保持了悲劇性戲劇為主導的風格,將大量對比鮮明、反差巨大的材料拼湊在一起,制造陰翳與光明的交織,樂隊的插曲伴奏雖然短小,卻意蘊十足,對于推動情節發展發揮著重要的作用。我們依然可以在諸多合唱與詠嘆中輕而易舉地捕獲到俄羅斯民族音樂語匯的蹤影,那種獨特的沉靜寬廣在濃烈的悲情氛圍中被運用得恰如其分,表達了拉赫瑪尼諾夫對拜金主義的諷刺和對黑暗現實的不滿。

盡管這兩部歌劇均鑒證了拉赫瑪尼諾夫的創作由初出茅廬邁向成熟,他早期的第一部歌劇《阿列科》依舊是二者無法逾越的鴻溝。創作《阿列科》時,拉赫瑪尼諾夫即將從莫斯科音樂學院畢業,他僅用15天就寫作完成這部歌劇,并一舉奪得“自由藝術家”金質獎章。該劇在1893年于莫斯科大劇院首演,成功異常,還獲得了柴科夫斯基等音樂大師的贊譽,這也是拉赫瑪尼諾夫由演奏到作曲的轉型之作。

《阿列科》根據普希金的敘事詩《吉普賽們》改編,講述了出身貴族的阿列科厭惡當時消沉不堪、紙醉金迷的社會風氣,向往自由灑脫的生活。他加入吉普賽人的生活體系當中,并與吉普賽姑娘齊穆菲拉相戀,然而齊穆菲拉卻與另一位茨岡青年有染,阿列科得知后,為了維護貴族的榮譽將他們雙雙殺害。這部歌劇結構設計十分新穎獨特:沒有大量的對白與演唱,篇幅也相對短小,反倒是樂隊演奏占據重要的位置,體現出拉赫瑪尼諾夫對于情景襯托與場次連接的注重。拉赫瑪尼諾夫在創作技法方面表現出卓越的和聲編配與管弦配器技巧,這也初步展現出他卓越的音樂才華。他運用豐富的復調語言,將主人公的心理活動刻畫得入木三分,在源源不斷的矛盾與對比中直達悲劇主題。

在引子中,拉赫瑪尼諾夫布局精妙,音調由微弱逐漸走向高潮,并在強有力的七和弦中結束,在奠定全劇情感基調的同時,恰如其分地調動起觀眾緊張的情緒,達到引人入勝的目的,一箭雙雕。這種作曲方式的運用在浪漫派作品中較為常見,也從一個側面折射出拉赫瑪尼諾夫對傳統作曲方法的重視。接下來的宣敘調是阿列科與吉普賽老人的對話,旋律的織體在看似方整的行進中夾雜一些二度的半音,安靜中滲透著一絲絲局促不安。接下來出場的吉普賽舞蹈是《阿列科》的又一個獨特之處:女人的舞蹈平穩而富于多彩的變化,男人的舞蹈則沉重單一,刻畫出主人公的不同形象特征。音樂在進行中出現了“阻礙”和弦,進一步將矛盾激化;隨之而至的是齊穆菲拉與茨岡青年的主題旋律,它們在調性與節奏織體上十分吻合,象征著二人彼此相愛的共識。搖籃場面是這部歌劇矛盾爆發的開端,阿列科與齊穆菲拉發生沖突,樂隊與主旋律都充斥著矛盾的音符:盡管和聲較為協調,卻間隔甚遠,預示著暴風雨的來臨。齊穆菲拉離去后,阿列科獨唱一曲抒情的詠嘆調《大家都睡著了》,回憶過往的美好時光。優美而舒緩的三和弦縈繞在耳畔,襯托回憶的美妙。然而樂隊的伴奏與阿列科的對白突然不約而同地轉向憂傷的c小調和弦,悲傷的情緒愈演愈烈,直達頂點,突出阿列科義憤填膺的心理特征;在高潮后,旋律逐漸歸于平靜,在憂傷的基調中結束,展現主人公的孤獨無助。尾聲處,齊穆菲拉與茨岡青年商議私奔時被阿列科發現,二人嘲笑他的可悲,阿列科盛怒之下刺死了齊穆菲拉的情人,齊穆菲拉失聲痛哭并譴責阿列科,阿列科悲憤交加,將她一并刺死。拉赫瑪尼諾夫在齊穆菲拉與情人的舞蹈中幾次插入象征阿列科的悲傷旋律,并且在二人的舞蹈即將完滿收尾時加入突如其來的激烈對白和改編的伴奏,旋律線條時升時降,氛圍被渲染得緊張異常。最后,結尾以獨特的唱詩班的詠唱音樂結尾,在一切歸為塵土的背后附加了阿列科情感孤獨的悲涼。這種意想不到的戲劇性手法令人印象深刻,在對比中加強了戲劇張力,也反映出拉赫瑪尼諾夫別具匠心的布局構思。

拉赫瑪尼諾夫通過《阿列科》的創作進行了多方面的“初次嘗試”,在音樂表現上融合了陰沉與明朗,這種矛盾對比也是他早年生活經歷的倒影:他從年幼時起就接受嚴酷的音樂教育,轉型后與恩師決裂,這些經歷逐漸形成他內斂含蓄而又略帶高貴陰郁的性格。拉赫瑪尼諾夫致力于在作品中展現人真實的情感抒發與心理描繪,很多音樂形象都摻雜著他豐富的內心寫照:對抗與接受,理想與現實,喜悅與悲劇;這些連帶著痛苦的內心掙扎決定了他歌劇創作戲劇性與悲劇性交織的必然。

[1] 于潤洋.《西方音樂通史》[M]. 上海:上海音樂出版社,2006.

[2] 楊民望.《世界名曲欣賞》[M]. 上海:上海音樂出版社,1991.

[3] 張洪島.《歐洲音樂史》[M] .北京:人民音樂出版社,1983.

[4] [英]羅伯特·沃克, 何貴鳳(譯).《拉赫瑪尼諾夫》[M]. 南京:江蘇人民出版社,1999.

[5] [蘇]科岡.《蘇聯音樂論著選擇》[M] .上海:新音樂出版社,1954.

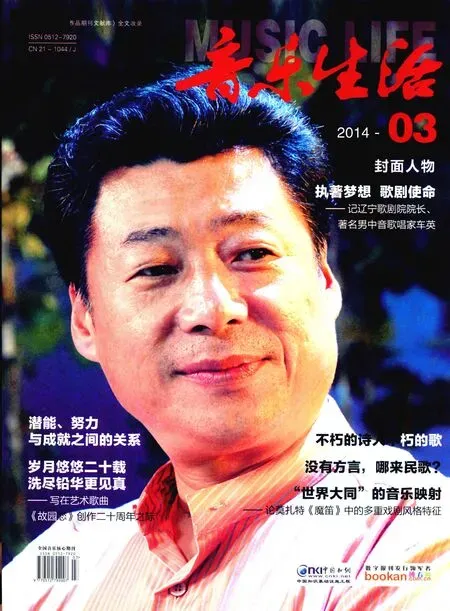

朱晏鋒 ( 1980 — ),沈陽音樂學院講師。