2010~2012年靈川縣農村集中式供水工程水質衛生檢測結果分析

唐平

為了有效地實施《全國農村飲水安全工程“十一五”規劃》,掌握靈川縣農村飲水工程的水質安全情況,有效地管理農村飲水安全工程,使農村民眾的飲用水衛生有所保障,靈川縣疾病預防控制中心于2010~2012年連續3年對靈川縣枯水期(3月)和豐水期(7~8月)的工程出廠水和末梢水進行水樣采集、保存、檢測和評價。

1 資料與方法

1.1 一般資料 靈川縣總人口379400人,農村人口315476人,城鎮人口63924人,130個行政村。轄區縣級以上水廠2個,鄉鎮水廠6個,覆蓋人口61000人,為國家飲用水衛生監測網絡縣。本研究主要對2010~2012年農村集中式供水20~30個水質監測點進行調查。

1.2 方法

1.2.1 檢測項目 檢測項目包括微生物學指標、毒理學指標、感官性狀和一般化學指標以及與消毒有個的指標:其中微生物學指標為:菌落總數、總大腸菌群、耐熱大腸菌群;毒理學指標為:砷、鎘、鉻(六價鉻)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計);感官性狀和一般化學指標為:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鐵、錳、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮;與消毒有關的指標為:游離余氯。

1.2.2 水樣的采集、保存和檢測方法 于2010~2012年枯水期(3月)和豐水期(7~8月),按照GB/T 5750-2007《生活飲用水標準檢驗方法》對工程供水的出廠水和末梢水水樣進行采集、保存和檢測。

1.2.3 水質評價方法 檢測結果按照GB 5749-2006年《生活飲用水衛生標準》進行評價,各項指標符合標準為合格,有1項指標超標,即判定為不合格。

1.2.4 質量控制 統一方法,對參與調查的人員進行培訓;按照實驗室質量管理要求對檢測實驗室實行內部和外部質量控制。

1.2.5 數據錄入和處理 采用“農村水專業健康危害因素監測信息系統”進行數據的錄入,數據導出后采用Ex cel 2003軟件進行匯總。采用SPSS 11.0軟件包進行統計學分析,率的比較采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

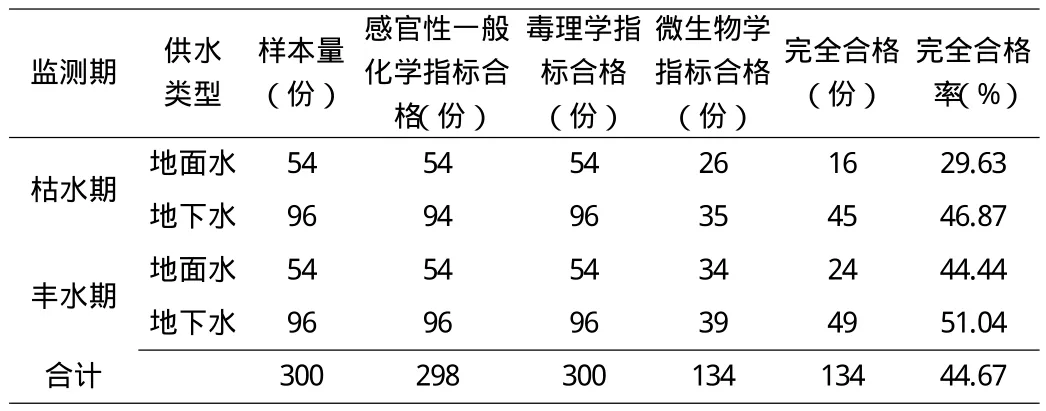

2.1 農村飲水安全集中供水工程水質檢測結果2010~2012年枯水期與豐水期水質檢測結果如表1所示。2010年枯水期和豐水期共檢測了80份水樣,2011年檢測了120份水樣,2012年檢測了100份水樣。300份水樣總體合格率為44.67%。年度合格率差異有統計學意義(χ2=87.99,P<0.0001)。2010年兩期合格率比較,差異有統計學意義(χ2=13.29,P=0.0003),2011年兩期合格率比較,差異有統計學意義(χ2=83.55,P<0.0001),2012年兩期合格率比較,差異有統計學意義(χ2=5.88,P=0.0153)。3年總的枯水期和豐水期水質檢驗的比較,差異有統計學意義(χ2=72.94,P<0.0001)。

表1 靈川縣2010~2012年農村飲水安全集中供水工程水質衛生檢測結果

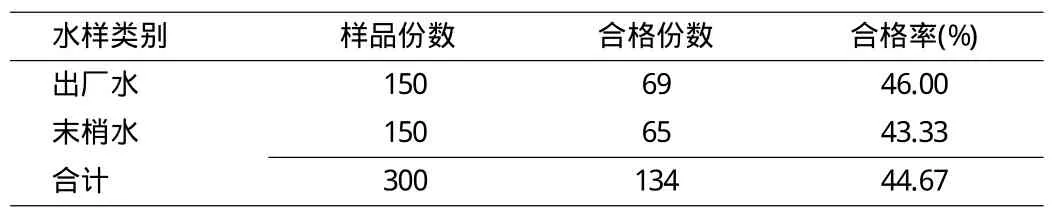

2.2 出廠水與末梢水監測結果比較與分析 出廠水監測水樣150份,末梢水監測水樣150份,兩類水樣合格率分別為28.67%、28.00%,經統計學比較,差異無顯著性(χ2=0.03,P=0.86,見表2)。

表2 出廠水與末梢水監測結果比較

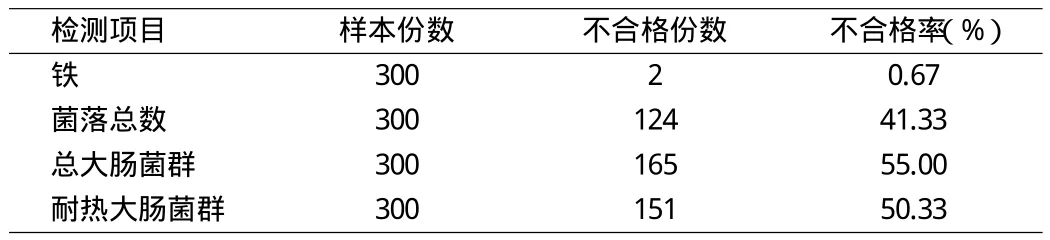

2.3 水質不合格項目分析 21個檢測項目中,有17個項目全部合格,不合格項目有:鐵、菌落總數、總大腸菌群、耐熱大腸菌群4個項目(見表3)。

表3 水質不合格項目分析

3 討論

根據檢測結果可以看出,靈川縣農村飲水安全工程供水水質合格率逐年上升,但3年的平均合格率44.67%。因此,為了提高農村飲用水水質合格率,減少集中式供水水質的問題,有關部門還需加強監督。除此之外,在這次的調查檢測過程中還了解到,微生物污染問題依舊是靈川縣農村集中式供水水質合格率低下的主要原因,同文獻報道一致[1-2],合格率普遍較低的是總大腸菌群和菌落總數。這一結果表明,在靈川縣,比較普遍的現象就是農村飲用水容易受糞便等一些生活污水的污染。農村飲用水問題頻發,究其原因,主要就是由于凈化不到位,水源選址不合理,管理組織不合理、不科學、不完善,消毒工作不及時等[3]。靈川縣農村飲水安全工程規模小,農村飲水工程水源大多無專人管理,鄉鎮水廠沉淀過濾時間不足,不按規定操作進行消毒,是造成農村飲用水水質微生物指標招標的重要原因。作為評判水質標準的重要指標——“細菌學指標”,超標即意味著腸道傳染病發生概率將大大提高。為應對我國日益規范化的飲用水安全標準、日益發展的新農村建設和與之相對出現的嚴峻的農村生活飲用水衛生狀況,運用合理有效的綜合處理方法來預防飲用水安全問題,確保飲用水安全已經成為了相關工作部門的重中之重。

為了保障人民大眾的飲水安全,必然需要盡快地建設科學合理的飲用水衛生系統。而要想有效地保證農村飲用水這樣以集中式供、取水用水方式的飲水安全,就要求相關部門要加大農村飲用水的監測力度,構建農村飲用水水質衛生監測管理體系,將其納入疾病預防控制的常規工作, 建立長效機制[4-5];重視農村飲水水源的保護工作,限制和禁止有害化肥、農藥的使用,防止供水水源受到污染和人為破壞[6-7];進一步發展完善監測體系,加強民眾的飲水衛生意識及其對飲用水水源的保護意識,以此使得水源遭受更低程度的生產、生活污染[8]。如果水源水質已遭較嚴重的污染,就需要通過建水廠來“改水”。水廠建成后,仍需要不懈地監測、管理及維護水廠,只有這樣才能保障民眾的飲水安全。

[1] 鐘格梅,唐振柱,黃江平,等.2006年廣西農村集中式供水水質衛生狀況調查[J].環境與健康雜志,2008,25(2):132-135.

[2] 羅爭鳴,操基玉,張留喜,等.合肥市新農村建設點飲水衛生狀況調查[J].安徽醫學,2013,34(2):200-202.

[3] 張榮,李洪興,武先鋒,等.我國農村飲用水水質現狀[J].環境與健康雜志,2009,26(1):3-5.

[4] 易松濤,張紅,何俊等.2009-2010年宜賓市農村集中式供水工程衛生監測[J].職業衛生與病傷,2011,26(5):267-270.

[5] 黃永亮,黃忠實,楊天佑,等.樂業縣農村集中式供水水質檢測結果分析[J].應用預防醫學,2011,17(5):298-299.

[6] 陳萍,常鋒,王林江,等.陜西省農村集中式供水工程現狀分析[J].實用預防醫學,2011, 18(6):982-985.

[7] 韋鳳棲,韋永光,吳正銅,等.2011年環江縣農村飲水安全工程水質監測結果分析[J].當代醫學,2012,18(11):160-161.

[8] 孫立新,田麗霞.2010年秦皇島市農村集中式供水衛生狀況調查[J].河北醫藥,2012,34(19):2999-3000.