提升梧州文化軟實力的思考

何華湘

文化意韻

提升梧州文化軟實力的思考

何華湘

什么叫文化軟實力?

這個概念的最早提出者——美國學者約瑟夫?奈的認為,文化軟實力是指一個國家民族或地區維護和實現自身利益的決策和行動的能力,其力量源泉是基于該國、該民族或該地區在國際社會的文化認同感而產生的親和力、影響力和凝聚力。

這個概念中有個關鍵詞:文化認同。歸根結底,一個集體的文化軟實力,可以理解為外界對它的文化認同度。文化認同度的高低,決定了文化軟實力的強弱。

發現梧州的文化軟實力

我們可以從物質的和非物質的角度去發現、認知梧州的文化。物質文化以其容易感知,往往較為顯著。以下著重談談梧州的非物質文化遺產。

總的來看,梧州非物質文化遺產具有下列四大特點:

一、歷史底蘊深厚

梧州是一座有著4100年以上歷史的古老城市,其文明史可上溯至虞舜時期,人文淵藪,源遠流長。梧州遺存至今的文化現象,無不與特定的歷史時期、歷史風物密切相關,保留了濃郁的古代民俗遺風,體現了深厚的歷史底蘊。例如,以龍母信仰為核心、以龍母誕、龍母傳說為依托的龍母文化,體現了母系氏族社會的女神信仰和上古時期的龍圖騰崇拜;流傳在田間地頭的牛娘戲、牛歌戲,不僅有服務農耕的歷史功能,其內容也多取材自歷史事件;下俚民歌自明朝開始傳唱,不僅保存了古時的方言特點,也反映了明朝以后不同時代的歷史風貌。

二、文化內涵豐富

梧州被視為珠江文化和嶺南文化的發祥地,是古代珠江流域和嶺南地區的政治、經濟、文化中心,是近、現代的“兩廣商埠”、“水上門戶”,珠江文化、黃河文化、長江文化在此交流、碰撞,漢、壯、瑤等民族文化在此融合、共生,不同地域、不同民族的文化交相輝映、傳承創新,形成了豐富的文化遺產,例如:以疍家文化、山瑤文化為代表的山水文化,以龍母文化為代表的宗教文化,以龍獅文化為代表的游藝文化,以茶文化為代表的長壽文化,以龜苓膏為代表的飲食文化,以騎樓城為代表的建筑文化,等等。

三、地方特色鮮明

梧州地處華南丘陵區,多山地,少平原,森林覆蓋率高,又有珠江水系的桂江、潯江交匯于此,河流面積寬廣,山環水抱,兼有“山城”、“水都”之稱。梧州屬亞熱帶濕潤季風氣候,北回歸線從市區通過,氣候溫暖,雨量充沛,適宜各種亞熱帶農林產品的生產。一方水土養一方人,由于地理、氣候、土壤等自然環境資源的不可復制性和不可移植性,梧州孕育了獨特的物產和民俗,產生了六堡茶、龜苓膏這樣的地理標志產品,形成了獨一無二的牛娘戲、鹿兒戲和藤縣舞獅、水上船歌、蒙山山歌等具有鮮明地方特色的文化現象。

四、多數遺產瀕危

除了龜苓膏、六堡茶制作技藝等少數幾個品類隨著商業化推廣獲得有效傳承以外,梧州大多數非物質文化遺產都面臨著資金匱乏、傳承人斷層等方面的問題,處于瀕危狀態。例如,國家級非物質文化遺產藤縣舞獅,雖然名聞天下,但由于舞獅技藝訓練極為艱苦,訓練時間長,而且有一定的危險性,愿意接受訓練的人越來越少。同時由于資金缺乏,不利于人才培養和人才保留,這也使這項民間技藝的傳承隱藏著危機。

同樣,2007年入選第一批廣西壯族自治區非物質文化遺產名錄的岑溪牛娘戲,也因為資金不足、老藝人謝世,陷入了發展無力、青黃不接的尷尬境地。現代牛娘戲鮮有人知,近半數的年輕人認為現在這個年代還唱傳統牛娘戲,是落后的表現。曾在民間備受青睞的牛娘戲如今受到市場冷遇,一些戲班的年輕演員為了生計,選擇外出打工,戲班的演出隊伍大幅縮減,戲班基本都是清一色的中老年人,前景堪憂。

要提升梧州文化軟實力,必須注重對梧州歷史文化資源的整合,其中非物質文化遺產的保護與傳承具有關鍵作用,而保護與傳承的前提,又在于對非物質文化遺產的正確理解與全面認知。

早幾年,梧州就已經完成了非物質文化遺產的普查,各區、縣、市都搜集了相當豐富的非物質文化遺產資料,并建立了相應的檔案,開展了各級名錄的項目申報并取得了可觀的成果。然而,也要注意到,在前期的非物質文化遺產工作中,存在以下幾個方面的不足,需要在以后的非物質文化遺產評估與利用過程中加以改進。

首先,對非物質文化遺產內涵的理解不夠全面,認識有所偏頗,體現在普查和申報的項目,僅僅側重于表演藝術類的文化形態,忽視了其他幾類,尤其是口頭傳統以及有關自然界和宇宙的知識和實踐。在目前入選國家級、自治區級、市級名錄的27個項目中,有18項屬于表演藝術類,占三分之二強。而梧州豐富的民族語言、傳說故事竟無一體現,傳統醫藥也僅有龜苓膏入列。

其次,只見項目不見人。這表現在兩個方面,一是在記錄和宣傳方面,只注重看得見的文化形態本身,忽視了作為文化活載體的傳承人,沒有對傳承人給予足夠的關懷;二是未能將文化遺產與廣大的享用者(人民群眾,或受眾)聯系起來,沒有深入考察文化對人的影響,以及文化與人之間的互動——這恰好是體驗經濟時代制約文化遺產生存與發展的最重要因素。正因為如此,許多有關非物質文化遺產的媒體報道缺乏溫度、缺乏親和力,年輕人和外地人對梧州一些有名的文化遺產或許略有耳聞,但未必愿聞其詳或親臨感受。

再次,頂端優勢效應明顯。入選國家級、自治區級或市級非物質文化遺產名錄的項目,被冠以“×級非物質文化遺產”的稱號,能比未入選的項目吸引更多關注,集聚更多資源,獲得更好的發展,從而拉開了與“編外”同類項目的差距,形成文化遺產發展的極化現象。同樣,高級別的非物質文化遺產項目比低級別的項目在同樣的生態環境中更具競爭力。例如,同是搶花炮,目前梧州多地均有流傳,唯獨岑溪搶花炮被列入自治區非物質文化遺產名錄,其他地區的搶花炮運動自然會被籠罩在其陰影之下,人們的注意力資源向前者傾斜,而后者的發展則相應地受到抑制。

固本培元提升梧州文化軟實力

文化是一個有機體,提升文化軟實力是一項系統工程,必須以人為核心,全面培育和提升文化的生命力、創造力、傳播力。結合文化認同的幾個影響因素,可以考慮采取以下措施,循序漸進地開展文化軟實力的提升工程。

一、固本培元

提升文化軟實力,文化是根本,離開文化內涵的形式打造,只是無本之木。所謂固本培元,就是要從根本做起,培植文化的生命力,增強文化主體的創造力。這需要做好以下工作:

1.保護文化源頭,保護優秀的傳統文化基因和梧州城市的文化肌理;

2.設立傳承人保護機制和創新激勵機制,培育傳承人的開拓創新精神;

3.提高市民的保護傳承意識和參與分享的熱情,注重對下一代的傳統文化教育,為梧州文化的可持續發展培養接班人。

二、激濁揚清

在當今世界,文化的表達和傳播在很大程度上倚重文化產業的發展。在整合文化資源、發展文化產業的過程中,應當激濁揚清,去蕪存菁,以正確的價值觀引導、凝聚社會各類文化主體,在文化事業的繁榮和文化產業的發展中,實現文化與經濟的共贏。

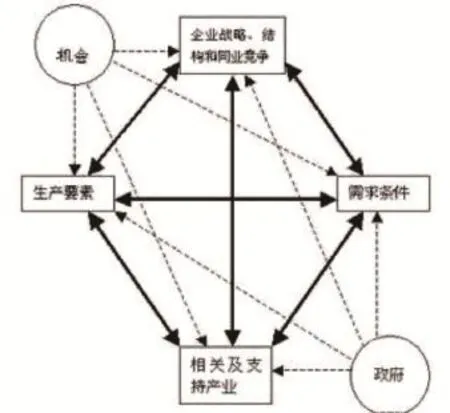

利用邁克爾?波特提出的鉆石理論模型(下圖),對梧州市文化產業的生產要素、需求條件、相關與支持性產業、企業戰略、結構和同業競爭、機遇、政府等六項要素之間的關系和互動機制進行分析,可對梧州文化產業的發展規劃初步提出以下設想:

1.明確定位:發展梧州文化產業,需要放在廣西以及周邊省份的大環境中考慮。廣西發展文化產業的資源特色和優勢明顯,但是在整體上尚未有效轉換為文化產業的核心競爭力。在未來的10年中,廣西文化產業的發展趨勢,應該是立足于多民族文化資源的合理開發利用,面向東盟,以影視業、出版業和演藝業為先導,以旅游業、會展業為主體,走民族化、差異化、國際化的發展道路。梧州市在地理上歸屬廣西,但在文化上或許與廣東更為親密,能否充分利用廣西地理資源與廣東文化特色的融合,培育出以文化體驗、表演藝術、動漫游戲為主的面向兩廣、港澳和東盟的文化產業呢?

2.科學布局:在文化產業結構體系所具有的文化產業核心層、文化產業外圍層和相關文化產業層等三個層次中,應突出“核心層”與“外圍層”的發展,尤其是要利用數字文化產業對不同產業的整合,充分挖掘產業鏈的延伸效應,增強產業的輻射帶動力。當前梧州文化產業最缺的是市場,應以“需求的生產”而非“供給的生產”為梧州市文化產業的發展提供動力,把“制造消費者”確立為整個文化產業的生產重心和核心功能。

3.政府作用:在文化產業化和產業市場化的進程中,政府須秉持“有所為、有所不為”的原則,退出競爭性行業,積極扮演好服務提供者的角色,健全對“多特”型中小企業的扶持體制,培育成熟的文化市場經營主體。同時,政府部門還應當加強立法與法治,致力于為產業和企業的發展營造健康、有序的競爭環境,加強對公共道德問題的監管。這兩年梧州市的廣告市場活躍不少,但是其中有些廣告對于市民素質的培養具有不良影響,例如公交電視滾動播放的醫療整形廣告,戶外張貼的某品牌手機廣告“玩大的才有樣”和美容整形廣告“小的痛苦,大的幸福”。這類廣告出現在大街小巷,隱含的消費理念和價值觀念與傳統美德相悖,尤其對青少年的健康成長不利,應當予以必要的管制。此外,在旅游宣傳、城市形象宣傳等方面,亦應加強對“度”的把握,尊重輿論,順應紙媒、影視媒體和新媒體的傳播規律,合理宣傳,科學傳播,避免過度宣傳、失實傳播帶來的負面效應。

責任編輯:傅燕蘭