牛娘戲的傳承與發展

林 薇

牛娘戲的傳承與發展

林 薇

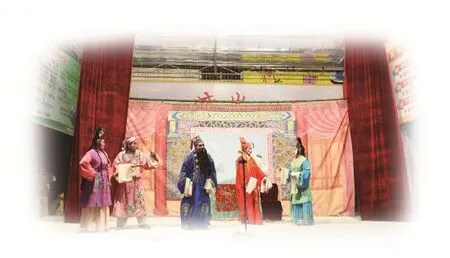

岑溪牛娘戲是岑溪文化的重要載體,蘊涵著岑溪人的價值觀念、思維方式,以及豐富的想象力和創造力。在自治區首批非物質文化遺產名錄中,岑溪牛娘戲入選其中。目前岑溪牛娘戲正在申報國家級非物質文化遺產。

牛娘戲的傳承與發展,對于豐富岑溪人的精神生活,激發岑溪人的自豪感,打造岑溪的城市品牌,都具有重要的意義。

牛娘戲的發展舉步維艱

牛娘戲是農業文明的產物,也是岑溪這方水土上的人民所創建,經過六百多年的創新發展形成的一個地方劇種。與國內其他地方戲一樣,隨著經濟社會的發展,我們的非物質文化尤其是口傳的文化,無法適應時代的要求,于是無奈地開始走下坡路,同樣的,岑溪牛娘戲的生存也受到了嚴重威脅。

岑溪曾有過縣級牛娘劇團,不定期組織各鎮匯演,也曾經打造過一批在全區有影響的牛娘戲作品。近年來,隨著人們精神文化生活內容的不斷豐富,觀眾對地方戲曲的興趣逐年遞減,堅持演出的藝人的年齡越來越大,年輕的一代沒有學戲的積極性。雖然近年來岑溪市政府在牛娘戲的振興方面作了一些有效的嘗試,但在日益突飛猛進的文化大繁榮環境中,牛娘戲的發展還是顯得舉步維艱。

岑溪牛娘戲,融歌唱、舞蹈和表演于一體,以唱、白、舞等為主要表現手段。在數百年前,牛娘戲的內容、表現形式等都是新鮮的、先進的。而在今天,單一的內容已不能表現目前繽紛多彩的生活。以目前岑溪牛娘戲中的老牛娘為例,節奏緩慢的演繹,已跟不上日益加快的生活節奏,加上不少劇目戲劇情節拖沓且缺乏矛盾沖突,像《橫紋柴》這個情節不多的牛娘戲,牛娘隊穿上長衫就要演至少兩個晚上。這就注定老牛娘隊演出成本的加大以及觀眾的老齡化,這些都制約著牛娘戲的發展。

其實,《橫紋柴》這一出戲,已經過很多代藝人的改造、繼承和創新,被觀眾所承認并且已經成為這個劇種的代表作,如果我們通過改編、精簡,用不超過一小時的時間去表現,將不失為一出具有傳統風味的現代牛娘戲。

只有屬于本土地方特色的牛娘戲,才能站穩自己的腳跟。雖然電影、電視劇、歌舞等多種藝術形式的發展,對戲曲藝術較大沖擊,但人們對于本土文化的認同,以及對于原始古樸鄉土自然文化的向往,會使牛娘戲充滿生機。我們還可以通過電視、電影、廣播等現代傳播工具,促進優美的地方戲的傳播。

多措并舉促進牛娘戲繁榮發展

近年來,岑溪市對牛娘戲的傳承做了大量的工作,如開展了牛娘戲進校園工程,在音樂課上設立了牛娘戲欣賞課,在各校舉辦的教育藝術節上安排牛娘戲節目;舉辦了牛娘戲培訓班;對岑溪牛娘戲未來的五年發展作了規劃等,這為岑溪牛娘戲的保護傳承提供了重要機遇。

岑溪牛娘戲要發展,筆者認為要做好以下幾點;

一、積極探索牛娘戲的發展方向,走出一條市場演出與保護傳承相結合之路。

岑溪牛娘戲是岑溪美麗的鄉音,也是最具內涵、最可識別的本土文化藝術之一,政府應為牛娘戲的發展提供更多的市場和舞臺,讓最美的鄉音走進千家萬戶,同時,也要讓牛娘戲成為文化活動、旅游宣傳的重頭戲,在每年的各級文藝演出、對外招商會、外出同鄉會上演出,讓牛娘戲充當岑溪文化“走出去”的“文化使者”。

二、要通過有效的機制,努力讓牛娘戲“活”在市場里。

政府要引導和組織打造一批牛娘戲精品,在提高新劇目的策劃、編劇、作曲等水平的基礎上,通過改編與創作,推出一批既體現傳統特色又包含時代氣息,能與現代生活緊密相連、群眾喜聞樂見的劇目;要積極組建或扶持能推動牛娘戲傳承、發展的文化傳媒公司、文藝演出團體等,建設非物質文化遺產保護與展示基地,推動相關文化產業發展;每年舉辦牛娘戲藝術節,設立牛娘戲政府獎,對牛娘戲編劇、作曲、導演、演員特別是新人新作進行獎勵,以此吸引更多有能力的人參與到牛娘戲的傳承保護中。

三、將岑溪地方戲曲文化遺產保護作為一個專項而長期的課題進行專門研究,為保護工作的有效實施提供理論依據和技術保障;建立牛娘戲文化資料保存機制,全方位、多視角地開展普查、鑒定、記錄、攝像、錄音及研究等一系列保護工作。

四、教學與科研相結合。在岑溪中小學開設“地方戲曲音樂”欣賞課程,音樂課設置用地方語言演講、演唱的“雙語教學”環節,讓青少年從小了解、熟悉自己的地方戲曲音樂文化,培養他們對地方文化的認知和認同感。同時加大與藝術大專院校的聯系,為牛娘戲的創作與演出培養專業人才。

相信,隨著國家民族民間文化保護工程項目的啟動,以及岑溪市政府對保護牛娘戲的重視,岑溪牛娘戲會迎來發展的春天。

責任編輯:傅燕蘭