梧州的古城墻

陳侃言

西江文脈

梧州的古城墻

陳侃言

邑之有城池,猶如家之有垣墻。漢語的“國”字,是表示領域之四周繞以□形的土圍子,乃國之謂也。有了城池,便是建國的標志。

據史料記載,秦末天下大亂,陳勝吳廣起義、劉邦項羽逐鹿中原,南海郡龍川縣令趙佗乘勢而起,于公元前206年據嶺南稱王。起事時,聰明的趙佗即封同姓族弟趙光為“蒼梧秦王”,令其建蒼梧王城(也是廣西有文字記載建城之始),穩住蒼梧這個嶺南重心,埋劍火山,以示不會像秦始皇那樣對蒼梧用兵。

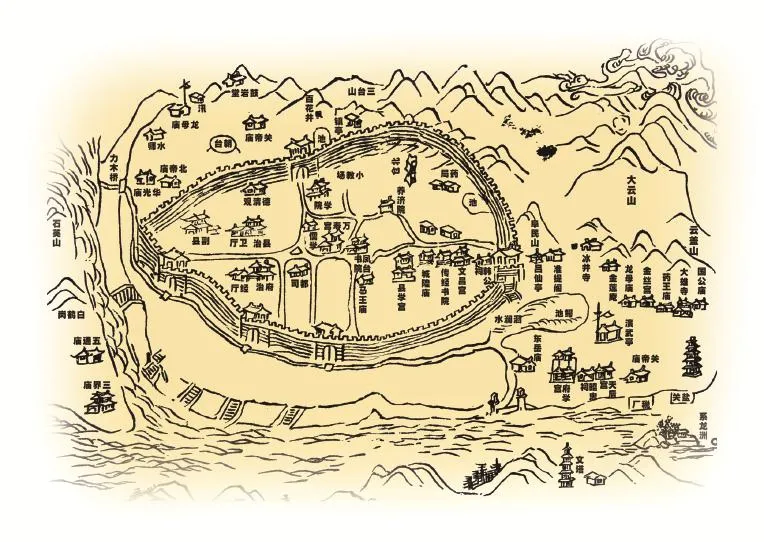

趙佗稱南越王,在其南越王國內只封了唯一的一個王,就是這位族弟趙光——蒼梧秦王,史家簡稱蒼梧王。史稱:“古廣信,土城也,昔蒼梧王趙光始居此土。”(見《同治·蒼梧縣志》,下同)這就是蒼梧王城。至目前為止,梧州建城已2220年了。“考其舊基,依茶山,傍桂水,大江繞其前”(茶山即今北山,大江指西江),這就是梧州古王城墻大致的范圍。

到了宋代開寶元年(公元968年),梧州土城墻改為磚石筑砌,周長2里又140步,高1丈5尺,開四個城門。至和二年(1054年)又擴展為周長3里多。

明朝開國不久(1380年),梧州城墻的周長又延至860丈,改設五個城門,城門上有樓,樓內置刻漏計時,并在城墻上建牙形的雉堞(垛口),又建守望的串樓共196間。以后,正統、成化、嘉靖年間,及清朝的順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光年間,歷任官員不斷修復、加固、改建、完善。

城墻規模以雍正年間為至偉:城高2丈2尺,周長9里,垛口1075堞,垛口有門,開可以射,閉可以守,五個城門均有銅壺滴漏和鐘鼓,用以計時和報警。在城墻的東、南、西三面,都疏浚擴寬了濠溝(即護城河),從現市公安局的鱷魚池舊址引冰泉沖的泉水,穿過遇仙橋,繞城墻下的濠溝向西流去,在城西力木橋下流出桂江。此濠溝稱為護龍堤,又稱回瀾堤。堤寬兩丈許,溝內置鐵蒺藜,跳不能越,步不能來,護城河外設有鐵欄柵,堤邊種植楊柳。城池儼然宮闕,威武莊嚴。

翻檢同治年間繪制的梧州城池的輿圖,可知當時梧州城墻的位置和走向——正南是南薰門,在今大東酒家附近,今馬王街口旁;城墻沿南環路向西延伸,至今和平路口,是為德政門,即向南有兩門;再向西北伸至西江門(即今大西綜合樓附近,俗稱西門口處);又向東北彎至北環路設為大云門(今北山飯店附近);再向東延至北山腳,沿北山腳彎向東南,至東正路口(今交警大隊處轉向大鐘樓附近),是為陽明門;又向西沿南環路彎至南薰門。如此一周,倚山為城,緣江為池,便是當年的梧州古城。

同治年間的梧州街市,城內、城外共分為11個街區(坊),蒼梧縣府設在原市委大院舊址;今和平路六一幼兒院及和平糧店舊址是梧州府治。城墻內市區有街道20條,如塘基街、馬王街、石鼓街等等。城外街道30多條,為大校場巷、學德巷、上下珠璣巷、沙街、百花井巷等等。其中不少街巷之名,沿用至今。

咸豐四年(1854年)六月,天地會隨太平天國起義之際,水陸夾攻梧州,不遂。次年四月再攻,不克。再次年六月又攻,再不克。咸豐七年閏五月集戰船千艘再攻,仍不克。七年七月初九,起義軍改攻為困,城內糧盡,餓斃者大半,守城兵勇派人突圍至沙頭東安鄉辦糧,受截擊未果,突圍兵勇全部壯烈慘死。八月十日夜,終于城破。軍民饑渴,困獸猶斗,知府陳瑞芝棄城敗撤。全城婦孺皆執戈矛以死相搏,起義軍入城后大開殺戒,燒殺搶掠,老弱婦孺、書生學子無一幸免,屠城三日,血洗梧州。

此役血戰,對梧州幾乎是毀滅性的,全城的民居、街衢、府廨、學宮、佛壇、寺廟、坊表、樓閣、營壘、驛站、商肆,毀于刀兵炮火之中,頓成文明的碎片,史載的古跡文物幾乎蕩然無存。蒼梧古城殘闕破敗,城墻坍塌,城門毀損,護城河也堙塞干涸。頹敗的清政府也無力修復了。

到了20世紀20年代,作為廣西近代化橋頭堡的梧州,商貿繁盛,百業俱興,城市要擴展,洽在1924年11月30日,梧州發生一場大火災,燒毀民宅商鋪4709間,廣西省綏靖會辦黃紹竑主持的市政廳,決定肇造新梧州,建造新街區。毀于當年戰火的古城墻,既無修復必要,就予拆除,挖山填塘,拆城筑路,將五城門和城墻全部拆除,兩千余年歷史的古城墻從此消失。市政廳又讓人填平了護城河,打通城內城外的馬路街衢,街市規格參照廣州騎樓的格局,擴大城區面積,用城磚筑地下水渠、鋪砌街道馬路,全市大建騎樓城,一道時尚的人文景觀聳立起來。

今日殘留一處古城墻,在九坊路升龍秀灣五號樓對面的九坊后街,是一截約七八米寬的九坊后街護坡。殘城一截,尤可憑吊,歷史煙云,如夢如幻。

責任編輯:傅燕蘭