近地小行星:美國載人航天新目的地

近地小行星:美國載人航天新目的地

黃志澄:空氣動力學家、航天技術專家、技術評論家。長期從事空氣動力學、航天發展戰略研究,為我國大型試驗基地建設、載人航天方案論證、新型航天器研制做出了貢獻。近十年來從事科學、技術與社會等宏觀科學領域研究,在國內外有較大影響。

進入21世紀后,美國就開始研究,完成“國際空間站”任務后美國載人航天下一個目的地是哪里?

美國總統布什曾于2004年提議將在2020年前重返月球,并在那里建立月球基地,為進行載人探測火星做準備。美國航空航天局(NASA)開始執行一項研發“戰神”(Ares)系列火箭和“獵戶座”(Orion)飛船的“星座計劃”。奧巴馬總統上臺后,面臨金融危機和財政壓力,考慮到“星座計劃”基本上是采用當年“阿波羅”計劃的技術,月球資源開發的前景也不太明朗,中國正在發展探月技術等,決定對美國載人航天計劃進行調整。2010年4月奧巴馬提出了美國“21世紀太空探索戰略”,計劃在2025年實現小行星載人探索任務,在21世紀30年代中期實現進入火星軌道的載人飛行,而后載人登陸火星。同年10月,奧巴馬簽署了《2011年NASA授權法案》,決定了近地軌道以遠空間的載人航天目標,除了小行星、火星外還包括月球,同時也盡可能利用“星座計劃”開發的技術。

2012年NASA發布了《可持續的載人太空探索路線圖》,提出了多目的地的載人太空探索戰略,探索的長期目標定為載人登陸火星,而近期則提出了捕獲、轉向和航天員登陸小行星的計劃,企圖把應對小行星可能撞擊地球的威脅,開發小行星礦產資源和發展載人太空探索技術結合起來。

1 探索近地小行星的意義

仔細閱讀這個路線圖,不難發現NASA已將近地小行星作為美國載人航天的近期目的地。探索近地小行星,不僅可以揭示太陽系的形成和地球生命起源等科學問題,而且可以預測和應對小行星撞擊地球的威脅。可能給人類帶來巨大恐慌和災難的太空天體威脅,當屬自然天體與地球可能發生的碰撞。事實上,這離人類并不遙遠,例如科學家最近預測,在2032年前后可能有小行星撞上地球;又如,2013年2月在俄羅斯車里雅賓斯克發生的隕石墜落事件。雖然一些報道有夸大危險之嫌,但對此絕不能輕視。通常,這種較大規模的碰撞發生頻率較低,一般幾十年才有一次,但它對人類社會可能造成的損失十分巨大。

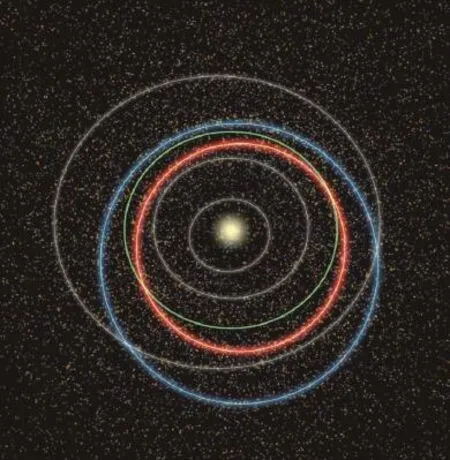

NASA公布的近地小行星軌道

太空小型天體與地球的碰撞,其實是一種正常的自然現象,每秒鐘都會有大量來自太空的微小顆粒沖進大氣層,每年都有直徑超過1m的天體墜落地球,每隔一二十年就會有直徑達到10m以上(例如在車里雅賓斯克落下的隕石)的天體“造訪”地球。最危險天體的直徑能夠達到數十米,它的墜落可將一座大城市夷為平地。不過,這樣的天體與地球相遇一次,需要數百年的時間。雖然這是小概率事件,但并不能因此低估小行星體對地球的沖撞。為了避免天體襲擊地球,人類需要采取相應措施,以防患于未然。

其次,在過去的100年間,全球人口從15億爆炸性地增長到今天超過70億,從而使人類對資源的需求也出現了相應的爆炸性增長。為了滿足這種增長的需求,除了要加強全社會的資源回收利用率之外,人類也必須前往一些前所未有的新疆域,進行礦產資源的開發工作,比如開發海底的礦產資源等。小行星是太陽系在45億年前形成初期遺留下來的產物,它是巖石和塵埃的聚集體,有時候還含有一些冰和有機物質。因此,小行星或許將會成為人類開發礦產資源的下一個目的地。

小行星一般可以劃分為三類:表面較暗的是C型小行星,它富含碳質,并擁有較高含量的水分,還有一些含水的粘土礦物;稍顯明亮的是S型小行星,主要由巖石組成,其水含量相對低一些,但含有很大比例的金屬,主要是鐵、鎳和鈷;最后一類是更明亮的M型小行星,其金屬含量比一般的S型小行星還高出10倍以上。雖然我們目前更多地關注后兩類小行星,但在未來人類向整個太陽系擴展生存空間時,富含水的C型小行星將顯得尤為重要。由此可見,小行星采礦將是本世紀的一個新興行業,我們既可以對小行星上的貴金屬進行開采,補充地球上稀缺的資源;又可以利用小行星巖石中的鐵來制造新的航天器,分解含水礦物的水來制成氫和氧,當作火箭的燃料。

在技術上,探索近地小行星可以早于探索火星,以便NASA可以通過這個項目,試驗為探索火星正在研制的“航天運載系統”(SLS)和Orion飛船,從而使探索火星減少風險。對于美國公眾十分關心的載人太空探索,也可以有一個近期的成果,以鼓勵士氣。

2 NASA的“小行星轉向任務”(ARM)

2012年12月,NASA向白宮提交了一份ARM項目(也有媒體稱之為“小行星捕獲計劃”)的報告,將整個任務分成鑒別、轉向和探索3個階段。該報告指出:開發小行星的想法早在100多年前就已經提出,只不過相應的技術目前才成熟。想成功捕獲小行星,希望做三件事:首先要能找到一個滿足質量、大小等條件的近地小行星;其次還要有一套足夠強大的太陽能電動推進系統,能夠將小行星帶離原有軌道;最后要能在2020年左右安排相關人員對這顆小行星進行勘探和開采。

由此可見,這個計劃首先要確定1顆飛經月地空間的小行星作為目標。目前,NASA已將目標小行星的大小定位在7.6m左右,質量接近500t,并從7000多顆近地小行星中圈定了尺寸和軌道都符合要求的13顆小行星,然后準備篩選出其中的2顆,最后再從中確定1顆來實施計劃。第二步是捕獲這顆小行星,并改變其軌道,讓其變成月球的衛星,最后要派航天員登上這顆小行星,進行實地勘測。這顆小行星也可充當日后航天員登陸火星時進行補給的中轉站。在奧巴馬總統提出的NASA 2014年預算中,已計劃用 1億美元來啟動這個項目。

NASA正在審查96種關于小行星捕獲的方案,并在2013年9月30日-10月2日的公開研討會上對小行星捕獲方案進行了深入探討。其中主要方案由NASA和加州理工學院共同編制,該方案選擇宇宙神-5火箭發射質量為5.5t的“小行星捕獲轉向艙”(ACR)來承擔任務。ACR有兩副可展開的太陽電池翼,可發出40kW電功率。ACR在飛到407km高度后,將軌道的遠地點調整到月球軌道的高度,并用2.2年時間飛至月球軌道;然后再利用太陽能電推進系統和月球引力輔助飛行,用1.7年時間飛向目標小行星。一旦ACR靠近小行星后,就會釋放出一個直徑約15m寬的巨大“袋子”,將這顆小行星裹住,從而使這顆小行星成為ACR的“囊中之物”。當ACR成功“網”住小行星后,它就會啟動推進器將小行星推離原有軌道,并至少用2年時間飛到月球軌道上,讓其成為繞月衛星。由于這個方案只是一個初步設想,所以今后實施的方案,估計將有很大變化。NASA將在2021年由正在研發的SLS和Orion飛船運送航天員登陸這顆小行星,并采集小行星巖石樣本,對小行星進行全面而徹底的考察。整個計劃將在2025年左右完成。

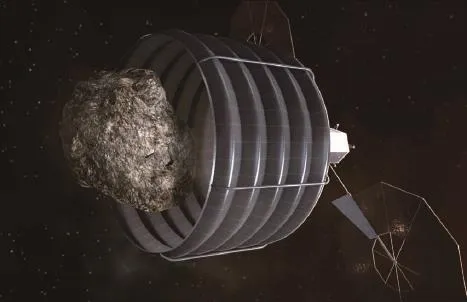

ACR示意圖

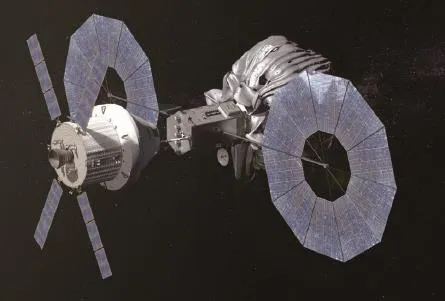

Orion飛船和ACR對接在一起

無論是小行星的探測,還是小行星的捕獲和開發,NASA都呼吁民間及私營企業參與進來。2013年早些時候,位于西雅圖的行星資源(PR)公司表示,打算在未來10年內開采近地小行星上的礦藏,并計劃在2016年發射一艘無人飛船前往一顆小行星,并把樣本帶回地球。

3 發展小行星探測器

美國ARM計劃成功的前提是找到符合需求的近地小行星。為此,除了應用地面天文設備外,NASA在2009年發射的空間望遠鏡“寬視場紅外測量探測器”(WISE)將在這項任務中發揮重要作用。此外,美國過去已發射了多個小行星探測器,如“近地小行星交會”(NEAR)、“黎明”(Dawn)探測器等,但顯然還無法滿足當前的任務需求。因此,計劃將于2016年9月發射的“起源、光譜解譯、資源辨識、防護-風化層探測器”(OSIRIS-REx)就顯得十分重要。該項目計劃投資大約8億美元,由美國亞利桑那大學領銜,NASA戈達德航天飛行中心提供任務的整體管理、系統工程、安全及保障工作,洛馬公司空間系統分公司負責該探測器本體的研制。OSIRIS-REx探測器將于2018年10月抵達直徑為575m的巖石小行星Bennu(編號1999 RQ36),將對這顆小行星開展詳細考察,隨后從其地表采集樣品并在2023年帶回地球。

OSIRIS-REx探測器

小行星記錄著有關太陽系誕生和演化的重要信息,對其樣品進行的分析將有助于人類加深對行星形成和生命起源等重要問題的認識。除此之外,OSIRIS-REx探測器也將仔細測量太陽光對小行星的軌道造成的變化,這將幫助天文學家更好地了解太陽光壓對小行星軌道造成的影響,提升軌道預測精度,從而有助于保護地球免遭小天體撞擊。

NASA問計全球

NASA的ARM項目在美國國會和學術界引發了一些爭議,例如,在規定時間內是否有一個符合要求的小行星經過月地空間,而又不會對地球構成威脅;計劃是否真的對火星探索等長期太空探索有益;這個計劃是否會分散NASA實施載人火星探索的精力。但是經過NASA解釋和廣泛的討論之后,目前在美國國內已取得了基本共識:近地小行星是近期載人太空探索最有價值的目標,也是遠期太空探索“自然的跳板”。這個計劃如能實現,將確保美國在世界航天的領導地位,而其軍事潛力也不言而喻。

當前NASA最憂慮的仍然是能否及時找到這顆小行星,因此在2013年6月18日發起了一項名為“大挑戰”的活動,呼吁全世界所有的組織和團體,無論是私人的還是公共的,無論是學術類的還是其他的,都能一起來出謀劃策,尋找目標和探討如何完成ARM項目。

太空天體威脅是一個全球性的問題,任何天體都不會受國界的限制而準確地落入某個國家。因此,預防太空天體威脅需要各國進行廣泛的合作。近年來,聯合國十分重視應對小行星問題的國際合作,專門成立聯合國近地天體行動小組;歐洲、中國、日本和俄羅斯都在開展小行星的研究和探測工作。歐洲航天局(ESA)在2004年發射了“羅塞塔”探測器;日本在2003年5月發射了“隼鳥”探測器,并于2010年6月返回地球,帶回了25143號小行星的巖石微粒;我國嫦娥-2衛星于2012年12月13日與4179號小行星由遠及近擦身而過,首次實現中國對小行星的飛越探測。無疑,這些工作將為今后小行星探索的國際合作打下基礎。(本評論僅代表專家個人觀點,不代表官方或本刊觀點)

黃志澄/文