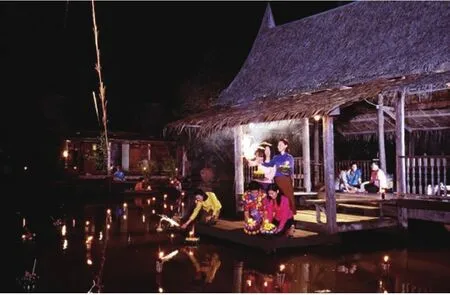

燭之暖黃燈影炫祈福聲聲入耳簾

燭之暖黃燈影炫祈福聲聲入耳簾

水燈節是泰國節日中最迷人也最重要的節日之一,重要性不亞于我國的春節。

貴妃手玲瓏 精巧水燈船

有關水燈節的起源,眾說紛紜,莫衷一是,而又含有很多民間流傳的神話故事。據泰國史書記載,水燈節始于800多年前泰國的第一個王朝——素可泰王朝。每年泰歷12月15日月圓時節,居民都會聚集于首都慶祝“燈節”,而皇上必循例龍舟游河,王后及妃嬪亦隨圣駕游幸,其時臣民嬉水于河中,隨后在國王的主持下,全城大放煙花,徹夜歡騰。相傳皇朝中有位名叫娜諾帕瑪絲的貴妃,心靈手巧,極富藝術天分,她別出心裁地用香蕉葉折疊成了一盞蓮花形的燈船,上面以水果雕成的花鳥圖案裝飾,并插上鮮花,點著香燭,放在水里,使其隨風飄蕩,以此來表示對佛祖和河神的感謝之情。國王見后大喜,下令以此水燈作為范例,將泰歷每年的12月15日定為水燈節。

萬人天燈齊放 平安福祿同降

節日當天,人們用芭蕉葉、芭蕉桿或者各色彩紙、塑料泡沫做成水燈,在河邊漂放。一般“水燈”以芭蕉葉為材,折出蓮花形狀,放入一束馨香、一枚錢幣并插上代表希望之光的蠟燭。最近幾年,則又發展出豪華型的水燈,加上紙板做造型,還將水燈染上鮮艷的顏色,放置鮮花,有的甚至還編成小船的模樣。小巧的水燈,只有巴掌大,而大的,甚至需要兩人抬。曼谷、清邁、大城等,每年水燈節,街上都會掛滿五顏六色的水燈,仿佛絢麗的蓮花朵朵盛開,非常熱鬧。

“水燈節”慶祝期間,泰國人最愛唱的兩首民歌是《放水燈》和《白蓮花》。每逢水燈節的夜晚,無論城市還是鄉鎮,只要是瀕臨河港或湖邊的地方,水面上都會飄滿水燈,閃亮著一片燭光,人們哼著歌曲,以這種方式感謝河神的恩賜,祈求生活的幸福安康,希望痛苦和不幸等不好的東西隨水遠漂而去。隨著時代的變遷,放水燈的含意也在不斷擴展,譬如農民放水燈是為了感謝河神給予他們充沛的水源以灌溉莊稼,并祈求來年風調雨順;青年男女放水燈是希望自己能找到如意伴侶;佛教徒則祈求災禍隨水飄去,幸福隨波而來。

水燈節是泰國民間極富神話色彩、最有意義也最美麗的節日,而清邁的水燈節又是整個泰國最特別、最熱鬧的一個節日,除了向河里放水燈祈福之外,還會向空中放天燈,清邁的國際水燈節還會組織上萬人一起放天燈,實屬壯觀。萬人天燈活動是清邁水燈節的一部分,每年萬人天燈的日期都不一樣,需要事先確定。

指尖嫻熟技藝精 挨家接戶忙不停

每年水燈節臨近,各色水燈的制作便蔚然成風,水燈的形狀式樣愈來愈多,制作技術也更加精巧嫻熟。在這個傳統節日里,白天走在清邁的大街小巷,不難發現勤勞的泰國男女老少,就在自己家門口,或是店鋪門前,聚精會神地制造漂亮的水燈。泰國人的心靈手巧,在水燈制作上展示無遺。

水燈的底座和燈身以香蕉干、香蕉葉為主。婦女們以熟練的手法,一刀就把香蕉樹干橫切成圓塊狀,每塊大約8 cm厚。這圓莖塊就是水燈的底部,水燈能夠漂浮,全靠圓莖塊內充滿空氣與疏松的結構。接下來是燈身部分,婦女們天生巧手,她們把新鮮的香蕉葉片,或翻或卷或切或割,并以小枝條圍繞香蕉圓塊來固定。各種款式的水燈,塔形、船形和蓮花形,顏色十分艷麗,不到一炷香的工夫全都擺了出來,其中尤以蓮花造型的水燈最多最美。

水燈中間插有鮮花、香燭和彩色的小紙旗,以表示禮佛,也有的放數枚硬幣,表示布施。在屏河河畔的泰國小鎮,當地人不用香蕉葉制作水燈,而是用椰子殼制作獨特的水燈,他們在椰子殼內裝滿蠟和燭花,將水燈串成一線放入水中,不單單只是慶祝,也代表當地的團結。

在曼谷,市政府每年都在臨近皇家田附近的空港,聯合民商與學校,舉辦盛大又熱鬧的水燈盛會,諸如水燈設計比賽、水燈小姐選美、歌唱比賽、祭祀、傳統的“箜”劇及古典戲劇表演等,活動是全天候進行的。其中,祭祀活動通常都在晚上。夜幕低垂,水燈節最美麗的時刻開始,可以看見紅男綠女,或是父母偕同子女,人人手捧著各式各樣造型的水燈。點燃香燭后,閉上眼睛,口中喃喃有辭,或祝家人一年平安、幸福,或祈求孩子學業進步。不過更多的青年男女,相攜來放水燈,多是為愛祈禱,希望早締良緣,愛情地久天長。