生物有機肥處理方式與微生物菌群關系研究

葉江平,賀方云,吳 峰,茍劍渝,闞宏偉,何 楷,耿富卿,江 彤,丁 婷*,齊永霞,胡 偉,李章海

(1.貴州省煙草公司遵義市公司,貴州 遵義 563000;2.廣西中煙工業有限責任公司,南寧 530001;

3.安徽農業大學,合肥 230036;4.貴州煙葉復烤有限責任公司,貴陽 550000;5.中國科學技術大學,合肥 230035)

生物有機肥處理方式與微生物菌群關系研究

葉江平1,賀方云1,吳 峰2,茍劍渝1,闞宏偉2,何 楷1,耿富卿2,江 彤3,丁 婷3*,齊永霞3,胡 偉4,李章海5

(1.貴州省煙草公司遵義市公司,貴州 遵義 563000;2.廣西中煙工業有限責任公司,南寧 530001;

3.安徽農業大學,合肥 230036;4.貴州煙葉復烤有限責任公司,貴陽 550000;5.中國科學技術大學,合肥 230035)

為了明確生物有機肥處理方式與微生物菌群之間的相互關系,利用添加了生物有機肥發酵菌劑的高溫堆肥體系,采用生產試驗和平板稀釋法,調查了不同 C/N、不同通風方式以及不同物料水分對有機肥發酵過程中幾種常見菌群數量動態變化的影響。結果表明,在 C/N 為 25:1,翻堆 3 次,初始水分 65%,以后不再增加水分的條件下,有機肥發酵過程中真菌以及細菌的生長與繁殖增加,霉菌數量受到抑制。本試驗將為生物有機肥發酵腐熟標準體系的建立提供參考依據。

處理方式,生物有機肥,微生物菌群

生態農業的生產需要土壤提供作物生長的營養物質和生存環境,施用生物有機肥可以改善土壤微生物的生長環境,同時也是土壤微生物取得能量和養分的主要來源[1]。施用有機肥一方面可提高土壤的微生物量,以使更多的養分固持在微生物體內免遭流失,從而使土壤保持較高的肥力水平;另一方面還可加速土壤微生物量的周轉,死亡的微生物經礦化后能釋放出更多的養分供作物吸收。

生物有機肥是多種有益微生物菌群與有機肥結合形成的新型、高效、安全的微生物有機復合肥料[2-7]。而有機肥的發酵是一個生物學過程,在這一過程中,涉及的微生物數目巨大,種類繁多,不同的微生物可利用不同的碳源,每一類微生物都需要適合自身生長繁殖的環境條件,并且對某一種或某一類特定的有機物的分解起作用。目前,有機肥發酵過程中參與的微生物主要有:細菌、放線菌和真菌(包括霉菌和酵母菌)。隨著發酵過程中溫度和pH 等環境條件以及 C/N、通風方式、物料水分等處理方式的變化,微生物種群數量也會發生變化,在不同的發酵階段形成各異的優勢菌群,從而對不同的有機物進行分解消化[8-12]。

有機肥的發酵過程是一個復雜的過程,要達到良好的堆制效果,必須控制一些主要影響因素,如碳氮比(C/N)、通風方式、物料水分、溫度和 pH等。這些因素決定了微生物的活動強度,從而影響堆肥在發酵過程中的速度與品質。本研究比較不同C/N、不同通風方式以及不同物料水分對加入發酵菌劑的有機肥發酵過程中幾種常見菌群數量的動態變化,旨在為生物有機肥發酵腐熟標準體系的建立提供參考依據。

1 材料與方法

1.1 生物菌劑

眾和有機物料腐熟劑(青島天地緣生物技術開發有限公司)為生物有機肥發酵劑,是一種復合微生物菌劑,主要含有枯草芽孢桿菌、黑曲霉及米曲霉等微生物類群。前期試驗檢測發現,菌劑中含有真菌和細菌分別為 0.96×106和 0.45×106個/g。

1.2 培養基

PDA 培養基(分離真菌用):馬鈴薯 200 g,瓊脂 15 g,葡萄糖 20 g,水 1000 mL。

NA 培養基(分離細菌用):牛肉膏 3.0 g,NaCl 5.0 g,蛋白胨 10.0 g,瓊脂 15~20 g,水 1000 mL,pH 7.2~7.5。

馬丁氏(Martin)培養基(分離霉菌用):葡萄糖 10.0 g,磷酸二氫鉀(KH2PO4)1.0 g,硫酸鎂(MgSO4·7H2O)0.5 g,蛋白胨 5.0 g,1%孟加拉紅水溶液(rose bengal,玫瑰紅水溶液)3.3 mL,瓊脂 15~20 g,蒸餾水 1000 mL,氯霉素。

1.3 試驗設計

試驗于 2011 年 12 月中旬至 2012 年 3 月中旬在貴州省遵義市正安縣謝壩鄉有機肥研發工場進行。采用條垛型有氧發酵方式堆積,在條垛底部中間設寬度 20 cm、深度 10 cm 的通風槽,堆垛下寬約 180 cm,上寬約 90 cm,高度約 90 cm,長度根據物料量確定。

試驗材料為玉米秸稈和牛糞,按體積將玉米秸稈和牛糞分層堆積,在底層鋪一層玉米秸稈后,再鋪一層牛糞,在玉米秸稈和牛糞之間灑上發酵菌劑(青島天地緣生物技術開發有限公司生產,眾和有機物料腐熟劑,用量為 200 g/t濕物料),共分 5 層堆積,堆積后蓋塑料膜防雨保溫。

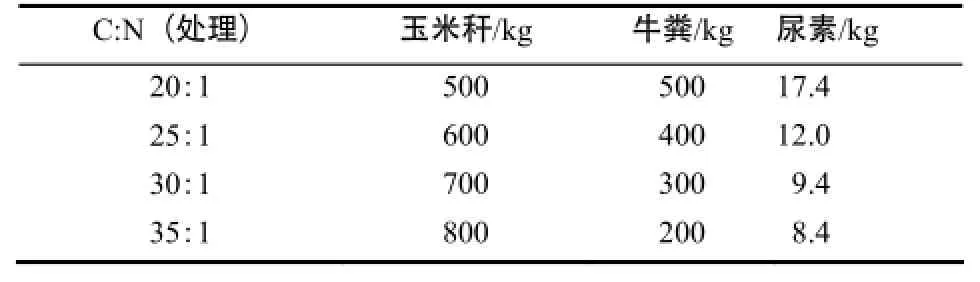

1.3.1 不同 C/N 試驗 試驗為 C/N 單因素 4 水平完全隨機設計,3 次重復,C:N 水平分別為 20∶1、25∶1、30∶1 和 35∶1。玉米秸稈和牛糞用量(干質量)見表1,玉米秸稈含 C 量為 46.31%、含 N 量為 0.53%,牛糞(風干)含 C 量為 34.16%、含 N 量為 1.78%,用尿素補足物料含N量。翻堆3次進行通風,第1次翻堆在降溫期(溫度低于 50 ℃時)進行,以后每隔 15 d 進行第 2 次和第 3 次翻堆。第 1 次翻堆補足水分 65%,以后不再補充水分。

表1 不同 C/N 試驗處理Table 1 The treatments of the different C/N experiment

1.3.2 通風方式試驗 試驗為通風方式單因素 3 水平完全隨機設計,3次重復,處理水平分別為(1)翻堆 3 次+不通風;(2)翻堆 3 次+間歇式通風;(3)不翻堆+間歇式強制通風(保證堆中心含氧量不小于 10%)。所有處理 C/N 均為 25∶1,間歇式通風為在通風槽進風口安裝 150 W 鼓風機,通過繼電器控制鼓風機,鼓風機工作 0.5 h,停止 1 h,循環往復。1.3.3 物料水分試驗 試驗為單因素 3 水平完全隨機設計,3次重復,處理水平分別為(1)初始水分65%,以后不再增加水分,該處理簡稱初始水分65%;(2)初始水分 55%,第 1 次翻堆補足水分至65%,以后不再增加水分,簡稱初始水分 55%;(3)初始水分 75%,以后不再增加水分,簡稱初始水分65%。所有處理 C:N 均為 25∶1,初始水分調控采用105 ℃溫度烘 8 h 檢測試驗用玉米秸稈和牛糞含水率(質量比),通過計算各層玉米秸稈和牛糞用量,采用噴水的方法將各處理調控到初始含水率(質量比),處理(2)第 1 次翻堆補足水分也是先取樣檢測物料含水率,并測量堆體體積和物料容重,計算需要補充水分量,在第1次翻堆時采用噴水的方法補足水分。

1.4 取樣方法

分別于第 1、2、3 次翻堆和最后成品裝袋時共分4次,從堆垛前中后(按條垛長度從中間和距兩端 1/4 處垂直挖開剖面)和上中下(按條垛高度從中間和距上下端 1/4 處水平位置各取樣 0.5 kg)取樣拌勻后,用四分法取樣 2 份,每份 0.5 kg。

1.5 堆肥樣品可培養微生物計數

不同處理的堆體中真菌總數、細菌總數和霉菌總數的測定采用稀釋平板測數法[13],混菌接種培養。細菌培養 24 h 后計數,真菌、霉菌培養 72 h后計數。以出現 20~300 個菌落數的稀釋度的平板為計數標準,統計有效活菌數目。

2 結 果

2.1 碳氮比對發酵過程中微生物數量的影響

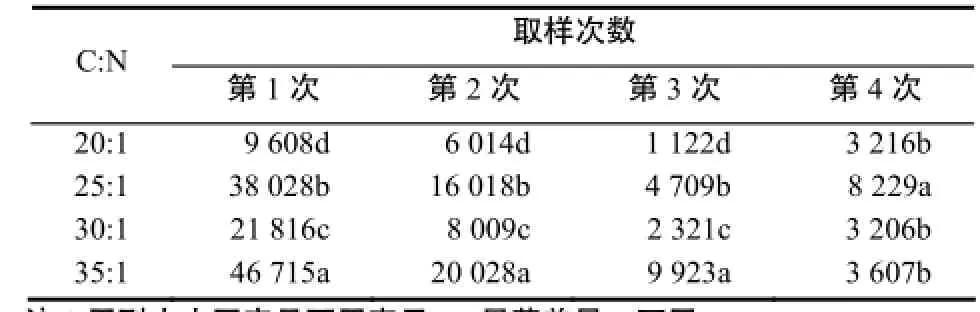

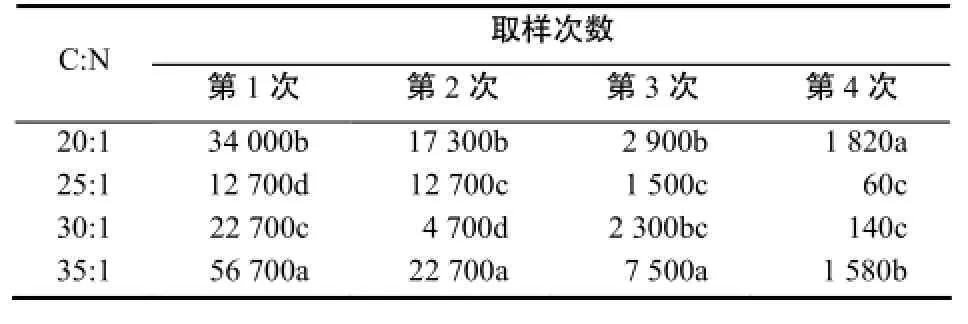

2.1.1 真菌數量 由表2 可看出,所有 C:N 處理水平真菌數量隨取樣時間的推后呈下降趨勢,且隨著有機肥發酵的結束,C:N=25:1 處理最終檢測到的真菌 數 量 遠 大 于 C:N=35:1 處 理 , 此 可 能 是 因 為C:N=25:1 和 C:N=35:1 兩處理的碳氮在有機肥發酵的前期能較好地滿足真菌的生長繁殖,避免了發酵過程中真菌菌體的衰老以及自溶;而隨著發酵的進行,C:N=25:1 處理發酵堆體的氧濃度含量大于C:N=35:1 處理組(數顯氧濃度探測器測定),可能導致有機肥發酵結束,C:N=25:1 處理組的真菌數量大于 C:N=35:1 處理組。

表2 各碳氮比處理生物有機肥中真菌的數量 個/g Table 2 Effect of C/N on fungi community of the bio-organic manure

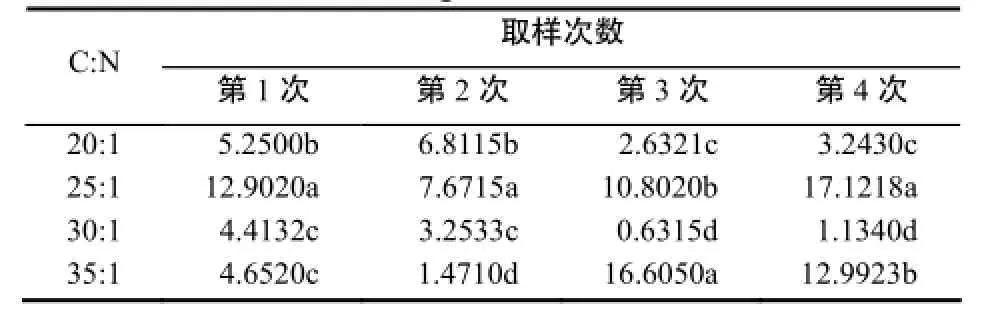

2.1.2 細菌數量 由表3 可以看出,除 C:N=20:1處理外,其余3個處理4次取樣分離到的細菌數量變化總體趨勢均為先下降后上升,而 C:N=20:1 處理4次取樣分離到的細菌數量變化總體趨勢則為先上升后下降。其中,25:1 處理 4 次取樣分離到的細菌數量均較多(僅第3次取樣分離的細菌數量少于35:1 處理),且發酵末期即第 4 次取樣分離到的細菌數量有明顯的上升。究其原因,可能是該處理的碳氮比有利于堆肥中的細菌生長和繁殖,菌群生長較為旺盛,到發酵末期,由于外界溫度條件等環境因素的影響,細菌進入了2次生長,導致發酵末期分離到的細菌數量有顯著回升。

表3 各碳氮比處理生物有機肥中細菌的數量 ×108個/gTable 3 Effect of C/N on bacteria community of the bio-organic manure

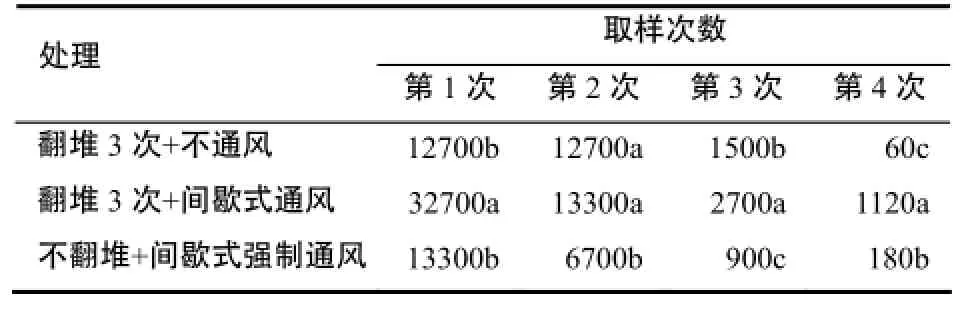

2.1.3 霉菌數量 由表4 可知,所有處理 4 次取樣分離到的霉菌數量變化總體趨勢均為依次下降。相對其他處理來說,25:1 處理發酵過程中分離到的數量相對較少,且第 4 次取樣時 25:1 處理分離到的霉菌數量僅為 60 個/g。

表4 各碳氮比處理生物有機肥中霉菌數量 個/gTable 4 Effect of C/N on mould community of the bio-organic manure

2.2 通風方式對發酵過程中微生物數量的影響

2.2.1 真菌數量 由表5 可知,所有 3 個處理真菌數量變化總體均呈下降趨勢,其中,不翻堆+間歇式強制通風處理分離到的真菌數量最少,而其余兩個處理4次取樣分離到的真菌數量相對較多。究其原因,可能是翻堆處理有利于有機肥中真菌的生長和繁殖,翻堆可以破碎結塊的物料,使物料分布均勻,從而減少或消除物料結塊及不均勻的現象,有利于氣體交換及有機肥發酵的進行[14]。因此,在一定程度上能促進有機肥中真菌正常的生長與繁殖。

表5 各通風方式處理有機肥中真菌的數量 個/gTable 5 Effect of ventilation system on fungi community of the bio-organic manure

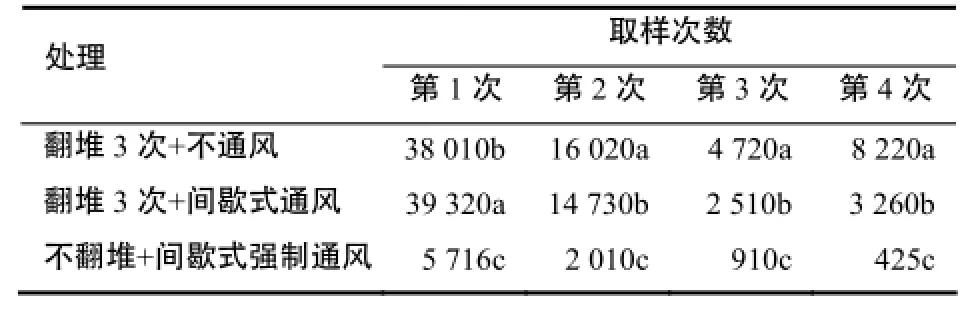

2.2.2 細菌數量 不同通風方式處理對有機肥中細菌數量的影響結果如表6所示。由表6可知,翻堆 3 次+不通風、翻堆 3次+間歇式通風 2個處理 4次取樣分離到的細菌數量總體變化趨勢均為先下降后上升,而不翻堆+間歇式強制通風處理 4次取樣分離到的細菌數量變化趨勢為逐漸下降,其中,翻堆 3次+不通風處理 4次取樣分離到的細菌數量相對較多(僅第2次取樣分離的細菌數量少于不翻堆+間歇式強制通風處理)。究其原因,可能是翻堆處理可以破碎結塊的物料,使物料分布均勻,從而減少或消除物料結塊及不均勻的現象;另外,翻堆有利于氣體交換,有利于有機肥中細菌的生長和繁殖。

表6 各通風方式處理有機肥中細菌數量 ×108個/g Table 6 Effect of ventilation system on bacteria community of the bio-organic manure

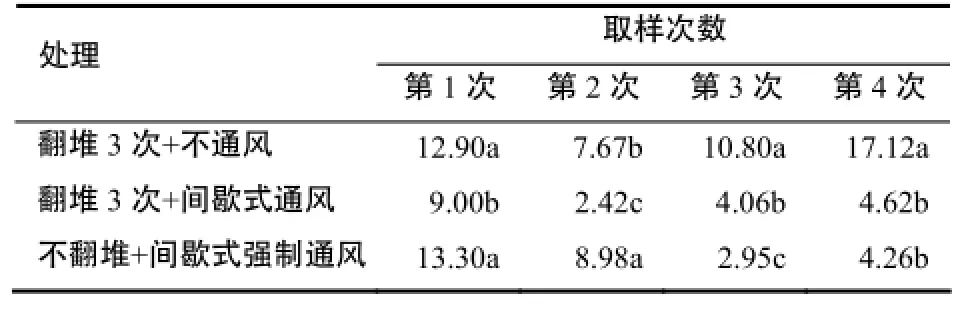

2.2.3 霉菌數量 不同通風方式處理對有機肥中霉菌數量的影響結果如表7所示。由表7可知,所有3個處理4次取樣分離到的霉菌數量變化趨勢均為依次下降。其中,翻堆 3次+間歇式通風處理分離到的霉菌數量最多。究其原因,可能是翻堆處理與間歇式通風的結合在一定程度上改善了有機肥發酵過程中的通氣條件,而通氣條件的改善對溫度的提高有一定的抑制作用,而溫度較低有利于一些霉菌的生長[15]。

表7 各通風方式處理有機肥中霉菌數量 個/gTable 7 Effect of ventilation system on mould community of the bio-organic manure

2.3 物料水分對發酵過程中微生物數量的影響

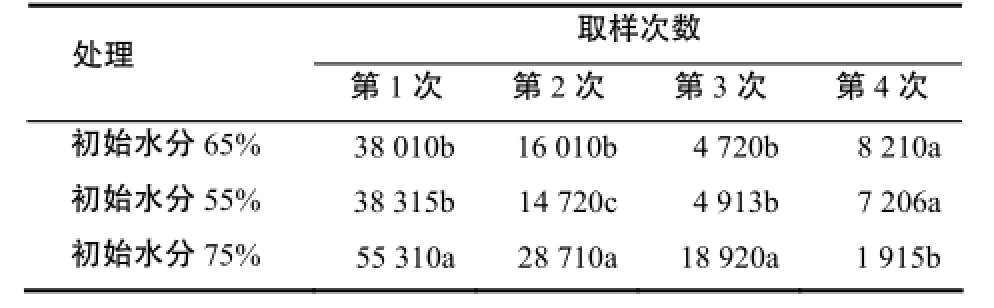

2.3.1 真菌數量 不同物料水分處理對有機肥中真菌數量的影響結果如表8所示,所有 3個處理 4次取樣分離到的真菌數量變化總體趨勢均呈下降趨勢,其中前2個處理在發酵末期真菌數量有小幅度回升。在發酵的前中期,初始水分 75%的處理真菌數量在3個處理中最多,而到了發酵后期(第4次取樣),該處理真菌最少。相關文獻表明,堆肥的初始相對含水量在 40% ~ 70%能保證堆肥的順利進行[16-17],初始水分 75%的處理的在發酵前中期真菌數量較多,可能是由于該處理初始含水量在75%,而這種較高含水量對有機肥發酵中的一些菌物,尤其是黑曲霉及米曲霉等微生物類群的孢子萌發在一定程度上起到一定的促進作用。隨著堆肥發酵進入末期,發酵溫度逐漸降低至 45 ℃以下(溫度通過數顯溫度探測器測定),該處理所含水分蒸發較慢,可能導致物料間隙含氧不能滿足微生物菌對氧的需求,在發酵堆中間接形成厭氧狀態,導致發酵末期該處理取樣分離到的真菌數量相對較少。相反,其他2個處理相對來說水分比較適中,因此,發酵末期第4次取樣,取樣分離到的真菌數量相對較多。

表8 各物料水分處理有機肥中真菌數量 個/gTable 8 Effect of moisture content on fungi community of the bio-organic manure

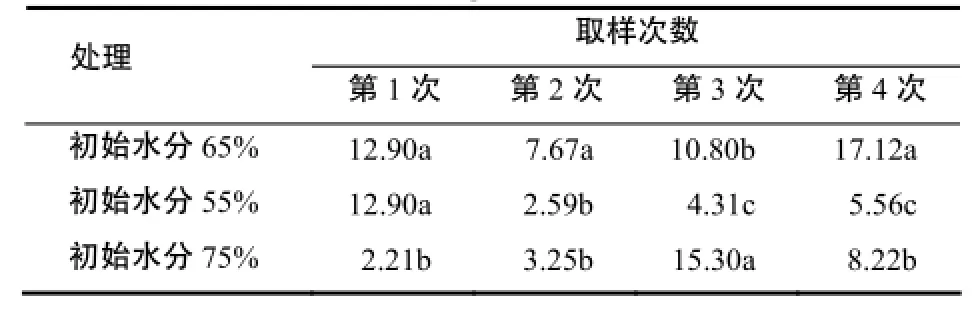

2.3.2 細菌數量 由表9 可以看出,初始水分 65%和55%的 2 個處理4 次取樣分離到的細菌數量變化趨勢均為先下降后上升;而初始水分 75%的處理 4次取樣分離到的細菌數量變化趨勢為先上升后下降。在堆肥工藝中,堆肥原料的含水量對發酵過程影響較大,水既可以參與微生物的新陳代謝,又可以調節堆肥溫度。綜合4次取樣結果分析,初始水分 65%的處理中分離到的細菌數量相對較多(僅第3 次取樣分離的細菌數量少于初始水分 75%的處理)。此可能是因為初始水分 65%的處理相對來說水分比較適中,對發酵過程中一些好氧菌群的生長繁殖有一定的促進作用;初始水分 55%的處理在發酵前期由于水分較為適宜,因此發酵初期分離得到的細菌數量較多,隨著發酵的進行,第1次翻堆補足水分 65%,水分含量的增加,導致原料內部空隙被水充滿,形成厭氧狀態,在一定程度上抑制了細菌的繁殖,導致發酵中后期初始水分 55%的處理分離到的細菌數量相對較少;初始水分 75%的處理在發酵前期可能水分含量過多,形成厭氧狀態。因此發酵初期分離得到的細菌數量較少,隨著發酵的進行,過多的水分被消耗,水分含量較為適宜,因此發酵中后期該處理分離到的細菌數量有所增加。

表9 各物料水分處理有機肥中細菌數量 ×108個/g Table 9 Effect of moisture content on bacteria community of the bio-organic manure

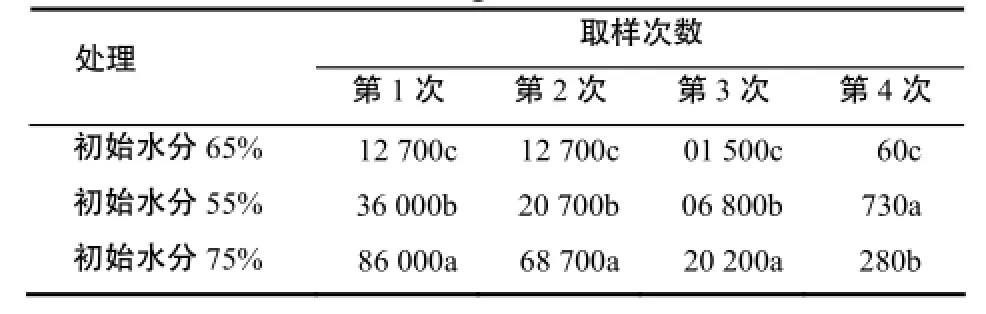

2.3.3 霉菌數量 由表10 可以看出,初始水分 65%的處理4次取樣分離到的霉菌數量相對于其他2處理來說較少,其次為初始水分 55%的處理,而初始水分75%的處理4次取樣分離到的霉菌數量相對較多。綜合來看,初始水分含量越高,4次取樣分離到的霉菌數量越多。

表10 各物料水分處理有機肥中霉菌數量 個/gTable 10 Effect of moisture content on mould community of the bio-organic manure

3 討 論

C/N 是有機肥發酵過程中的一個關鍵因素,C/N 過高,細菌和其他微生物的生長受到限制,有機物的分解速度就慢、發酵過程就長。當 C/N 高于35時,微生物必須經過多次生命循環,氧化掉過量的碳,直到達到一個合適的C/N供其進行新陳代謝。C/N 過低,有機物的分解速度快,溫度上升迅速,堆肥周期短,氮素多,則氮將變成 NH3的形成揮發損失,導致氮元素大量流失而降低肥效[18-20]。黃國鋒等[21]提出堆肥起始的碳氮比在 25:1~30:1 為堆肥的最佳條件。

霉菌作為真菌的一個重要組成部分,在有機肥發酵過程中一方面在一定程度上對有機肥的腐熟起到一定的促進作用,另一方面,霉菌是有機肥發酵腐熟標準體系的檢測指標之一,按照中華人民共和國農用微生物菌劑國家標準(GB 20287—2006),將霉菌視為雜菌,其含量不得大于 3.0×106。在本實驗中,對4種碳氮比處理4次取樣的樣品進行微生物的分離,結果發現在 C:N=25:1 的條件下,發酵末期檢測到的真菌和細菌的數量均大于其他處理,且在此碳氮比條件下,作為有機肥發酵腐熟標準體系的檢測指標之一的霉菌,其數量變化總體趨勢呈下降趨勢,第4次取樣時分離到的霉菌數量僅為 60 個/g。由此可見,此碳氮比(C:N=25:1)可作為有機肥發酵的最佳碳氮比,C/N 為 25:1 時,有利于減小氮素的損失和促進堆肥的腐熟,能較好地滿足發酵過程中真菌和細菌的生長繁殖。

通風方式是好氧堆肥成功的重要因素之一。通風既可以為堆體內的微生物提供氧氣,也可以調節溫度[22]。如果堆體內的氧氣含量不足,微生物處于厭氧狀態,使降解速度減緩,產生 H2S 等臭氣,同時使堆體溫度下降。堆肥需要微生物反應而產生高溫。通氣還可以促進水分的散失[23]。本實驗結果顯示,翻堆3次處理4次取樣的真菌和細菌的分離結果基本上都高于其他處理組,發酵末期分離得到的真菌和細菌分別達到 0.82×104、17.12×108個/g,且發酵末期翻堆3次處理組的霉菌數量明顯低于其他2個處理,由此可見,翻堆3次可作為有機肥發酵的最佳通風方式。通過翻堆3次,可以使物料分布均勻,從而減少或消除物料結塊及不均勻的現象,有利于氣體交換及有機肥發酵的進行,在一定程度上能促進有機肥中真菌以及細菌的正常生長與繁殖。且在此通風處理下,作為有機肥發酵腐熟標準體系的檢測指標之一的霉菌,其數量變化總體趨勢呈下降趨勢。

堆肥過程中,水分是一個重要的因素[24]。堆肥中水分的主要作用在于溶解有機物,參與微生物的新陳代謝,水分蒸發時帶走熱量,起調節堆肥溫度的作用,堆肥原料水分的多少直接影響好氧堆肥反應速度的快慢,影響堆肥的質量,甚至關系到好氧堆肥工藝的成敗。因此,堆肥中水分的過程控制十分重要。水分過低,不利于微生物生長,如果水分含量低于 10%~15%,細菌的代謝作用會普遍停止[25],水分過高,則堵塞堆料中的空隙,影響通風,導致厭氧發酵,減慢降解速度,延長堆腐時間[26]。本實驗結果顯示,初始水分 65%,以后不再增加水分的處理4次取樣的真菌和細菌的變化趨勢均呈現先下降后上升的趨勢,且在發酵末期最后一次的取樣結果顯示,真菌和細菌的含量均高于其他處理組,且霉菌數量相對較少。由此可見,初始水分65%,以后不再增加水分的處理可作為有機肥發酵的最佳物料水分方式,在此條件下,能夠為微生物的生長提供較為有利的條件,第1次翻堆后補足水分,在一定程度上保存了堆體的濕度,不僅以利于細菌和放線菌的生長,而且可以加快后熟[27]。

在本試驗中,以有機肥發酵過程中幾種常見菌群數量的動態變化為指標,對不同 C/N、不同通風方式以及不同物料水分進行實驗處理,從而獲得最佳單因子。在后續實驗中,將繼續以常見菌群數量的動態變化為指標,以前期獲得的 C/N=25:1、翻堆3 次、初始水分 65%,以后不再增加水分這 3 種最佳單因子為基礎,進行正交設計,以確定有機肥發酵的最佳處理方式。

4 結 論

本研究發現,生物有機肥發酵過程中,C/N、通風方式以及物料水分的不同處理方式對有機肥中的微生物菌群影響較為顯著。碳氮比 25:1 有利于減小氮素的損失和促進堆肥的腐熟,較好地滿足發酵過程中真菌和細菌的生長繁殖,可作為有機肥發酵的最佳碳氮比;翻堆3次的處理方式能使物料分布均勻,有利于氣體交換及有機肥發酵的進行,可作為有機肥發酵的最佳通風處理方式;初始水分65%,以后不再增加水分的物料水分方式處理方式,能夠為真菌、細菌等微生物的生長提供較為有利的條件,可作為有機肥發酵的最佳物料水分方式。

[1] 王懷利,張金玲,黃濱,等. 復合生物發酵法生產生物有機肥技術[J]. 磷肥與復肥,2010,25(5):54-55,58.

[2] 趙小蓉,林啟美. 微生物解磷的研究進展[J]. 土壤肥料,2001,3(7):6-11.

[3] 周莉華,李維炯,倪永珍. 長期施用 EM 生物有機肥對冬小麥生產的影響[J]. 農業工程學報,2005,21(增刊):221-224.

[4] 王琦. 牛糞發酵生產生物有機肥的工藝優化及應用研究[D]. 西安:西北大學,2008,6.

[5] 李紅麗,郭夏麗,李清飛,等. 抑制煙草青枯病生物有機肥的研制及其生防效果研究[J]. 土壤學報,2010,47(4):798-801.

[6] 李姣,劉國順,高琴,等. 不同生物有機肥與煙草專用復合肥配施對烤煙根際土壤微生物及土壤酶活性的影響[J]. 河南農業大學學報,2013,47(2):132-137. [7] 宋松,孫莉,石俊雅,等. 連續施用生物有機肥對煙草青枯病的防治效果[J]. 土壤,2013,45(3):451-458. [8] 官家發. 高溫堆肥發酵工藝處理城市生活垃圾過程中的部分微生物學問題[J]. 四川環境,2000,19(3):21-22.

[9] K Ishii, M Fukui. Microbial succession during a composting process as evaluated by denaturing gradient gel electrophoresis analysis[J]. Journal of Applied Microbiology, 2000, 89: 768-777.

[10] 馮明謙,劉德明. 滾筒式高溫堆肥中微生物種類數量的研究[J]. 中國環境科學,1999,19(6):490-492.

[11] 劉玉珠,陳朱蕾,江娟,等. 糞便堆肥化優勢菌株初步篩選[J].華中科技大學學報:城市科學版,2002,19(2):65-72.

[12] 鄢海印,劉可星,毛敬麟,等. 接種方式對堆肥過程中功能菌定殖的影響[J]. 農業環境科學學報,2012,31(10):2039-2045.

[13] 林加涵,魏文鈴,彭宣憲. 現代生物學實驗(上冊)[M].北京:高等教育出版社,2000.

[14] 楊國義,夏鐘文,李芳柏,等. 不同通風方式對豬糞高溫 堆 肥 氮 素 和 碳 素 變 化 的 影 響[J]. 農 業 環 境 科 學 學報,2003,22(4):463-467.

[15] 吳永英,顧文杰,張傳富,等. 禽糞便好氧堆肥過程中霉菌的變化趨勢[J]. 東北農業大學學報,2006,37(6):796-798.

[16] Robert Rynk. Monitoring moisture in composting systems [J]. Biocycle, 2000, 41(10): 53-58.

[17] Robert Rynk. Getting moisture into the compost pile [J]. Biocycle, 2001, 42(6): 51-57.

[18] 李國學,張福鎖. 固體廢物堆肥化與有機復混肥生產[M]. 北京:化學工業出版社,2000.

[19] Barrington S, Choiniere D, Trigui M, et al. Effect of carbon source on compost nitrogen and carbon losses [J]. Bioresource Technology, 2002, 83: 189-194.

[20] 秦莉,沈玉君,李國學,等. 不同 C/N 比對堆肥腐熟度和含氮氣體排放變化的影響[J]. 農業環境科學學報,2009,28(12):2668-2673.

[21] 黃國鋒,吳啟堂,黃煥忠. 有機固體廢棄物好氧高溫堆肥化處理技術[J]. 中國生態農業學報,2003,11(1):159-161.

[22] Bertoldi M. de, Vallini G, Pera A. The biology of composting: a review[J]. Waste Management &Research, 1983(1): 157-176.

[23] 李艷霞,王敏健,王菊思,等. 城市固體廢棄物堆肥化處理的影響因素[J]. 土壤與環境,1999,8(1):61-65.

[24] Gazi A V, Kyriacou A, Kotsou M, et al. Microbial community dynamics and stability assessment during green waste composting [J]. Global Nest Journal, 2007, 9(1): 35-41.

[25] 魏宗強. 雞糞堆肥過程中養分損失及其控制對策研究[D]. 泰安:山東農業大學,2010.

[26] Jimenez E I,Garcia V P. Composting of domestic refuse and sewage sludge, I evolution of temperature,pH,C/N ratio and cation-exchange capacity[J]. Resources ,Conservation and Recycling, 1991, 6: 45-60.

[27] 李秀金,董仁杰. 糞草堆肥特性的試驗研究[J]. 中國農業大學學報,2002,7(2):31-35.

Effect of Treating Approaches on Microbial Community of Bio-organic Manure

YE Jiangping1, HE Fangyun1, WU Feng2, GOU Jianyu1, KAN Hongwei2, HE Kai1, GENG Fuqing2, JIANG Tong3, DING Ting3*, QI Yongxia3, HU Wei4, LI Zhanghai5

(1. Zunyi Tobacco Company of Guizhou Province, Zunyi, Guizhou 563000, China; 2. China Tobacco Guangxi Industrial Co., Ltd, Nanning 530001, China; 3. Anhui Agricultural University, Hefei 230036, China; 4. Guizhou Tobacco Redrying Co., Ltd. Guiyang 550000; 5. University of Science and Technology of China, Hefei 230035, China)

The purpose of this study was to investigate the correlation between the treating approaches and microbial community of bio-organic Manure. The effects of different treatment methods on the microbial community dynamics of bio-organic manure added to microbial fermentation agents with production experiment method were studied. The treatment methods included C/N, ventilation system, and moisture content. The numbers of microbe were tested by conventional microorganism separation and purification method. The results showed that the best treatment methods were C:N 25:1, turning 3 times for compost and the initial moisture content of 65%, no longer increasing water. In these conditions, the numbers of fungi and bacteria of bio-organic manure were the best among all treatments, while the growth of mould was inhibited. The experiment would provide a theoretical reference for the establishment of standard system of biological organic manure fermentation.

treating approach, bio-organic manure, microbial community

S572.06

1007-5119(2014)05-0033-07

10.13496/j.issn.1007-5119.2014.05.007

貴州省煙草公司遵義市公司科技項目(2011-10)

葉江平,男,農藝師,主要從事煙葉生產技術和管理工作。E-mail:superpowerqyx@163.com。*通信作者,E-mail:dingting98@126.com

2013-05-30

2013-11-12