泛發性表皮痣1例

王上上 黃 瓊 徐金華

泛發性表皮痣1例

王上上 黃 瓊 徐金華

臨床資料 患者男,23歲。因全身皮疹23年就診。患者自出生時胸背部散在分布米粒大褐色丘疹,表面粗糙。后皮損逐漸增多,延及臀部、腋下、四肢,呈密集的角化性丘疹,線狀分布,觸之粗糙堅硬。病程中無水皰出現。患者多次到當地醫院就診,未明確診斷,長期外用尿素乳膏。皮損隨身體發育成比例增大。自青春期以后,皮損穩定,家族中未見類似疾病患者。

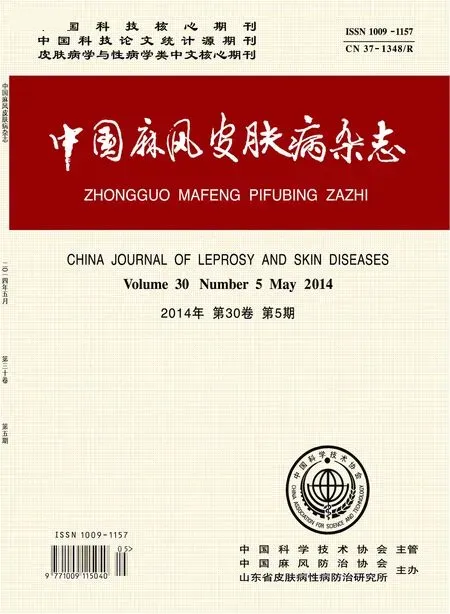

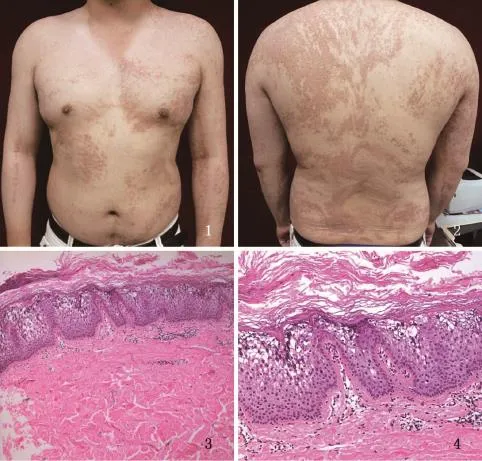

體格檢查:患者精神、發育、智力正常。系統查體無異常。皮膚科檢查:軀干、四肢多發大片密集米粒大淡褐色丘疹,表面少許鱗屑,部分融合成斑塊,觸之粗糙堅硬,腋下皮損較柔軟,皮損呈線狀、渦紋狀或弧線狀分布(圖1、2)。掌跖、黏膜未見累及。實驗室檢查:血尿糞常規、肝腎功能、心電圖、胸片檢查均未見明顯異常。組織病理示:表皮角化過度,顆粒層顯著增厚,細胞核周圍有大小不等的透明腔隙,棘層增厚,核分裂相易見,真皮淺層血管周圍少量淋巴細胞浸潤(圖3、4)。

診斷:泛發性表皮痣。

討論 線狀表皮痣,又名疣狀痣,系表皮細胞發育異常所致。本病男性多見,通常初生時或幼兒期發病,偶爾也有10~20歲發病者。臨床分為局限型、炎癥型和泛發型。局限型臨床并不少見,可位于身體任何部位,多沿Blaschko線分布,表現為單側連續或斷續性束狀、帶狀或斑片狀分布的疣狀損害,觸之粗糙堅硬,皺襞處損害常因浸漬而較軟,患者一般無自覺癥狀,發展緩慢,至一定階段時靜止不變。炎癥型的主要特點是除具有疣狀皮損外,還伴有紅斑和劇烈瘙癢。若皮損泛發分布于全身,呈渦紋狀或弧線形條紋,則屬于泛發型,可侵犯口唇黏膜、女陰、陰道等部位,并可伴發骨骼和神經系統疾患,如智力發育遲緩、癲癇和神經性耳聾等,1稱為表皮痣綜合征。

圖1、2 軀干、雙上肢大片密集米粒大丘疹,表面少許鱗屑,部分融合成斑塊,皮損呈線狀、渦紋狀或弧線狀分布圖3、4 表皮角化過度,顆粒層顯著增厚,細胞核周圍有大小不等的透明腔隙,棘層增厚,核分裂相易見,真皮淺層血管周圍少量淋巴細胞浸潤(HE,×40,×100)

目前認為此病由于基因鑲嵌(genetic mosaicism)現象所致,40%的表皮痣患者的皮損部位處可以發現FGFR3基因或PIK3CA基因的點突變,而它們的突變點又多分別局限于R248C位點和E545G位點。2在一些其它疾病的患者中也可以看到相同位點的突變,如致死性骨發育不全就是由FGFR3基因的R248C位點突變導致的,不同之處在于這種突變是非鑲嵌性(non-mosaic)的。3

此病結合臨床及病理表現,多不難診斷。此例患者病理表現為典型的表皮松解性角化過度,注意與具有相似病理表現的其它疾病如表皮松解性角化過度性魚鱗病等相鑒別。

該病目前尚無理想治療方法,可外用角質剝脫劑或內服維A酸類藥物治療,損害小而局限者可采用冷凍、激光、刮除或植皮治療。

1 Jeffrey Sugarman.Epidermalnevus syndromes.Semin Cutan Med Surg,2004,23:145-157.

2 Bygum A,Fagerberg C,Clemmensen O,et al.Systemic epidermal nevus with involvement of the oral mucosa due to FGFR3 mutation.BMC Medical Genetics,2011,12:79.

3 Tavormina PL,Shiang R,Thompson LM,et al.Thanatophoric dysplasia(types Iand II)caused by distinctmutations in fibroblastgrowth factor receptor 3.Nat Genet,1995(9):321-328.

(收稿:2013-03-04 修回:2013-05-24)

復旦大學附屬華山醫院皮膚科,上海,200040