淺析東南亞地區紅土型鎳礦地質特征及成礦規律

王慶文

遼寧省第五地質大隊,遼寧 大石橋 115100

1 概況

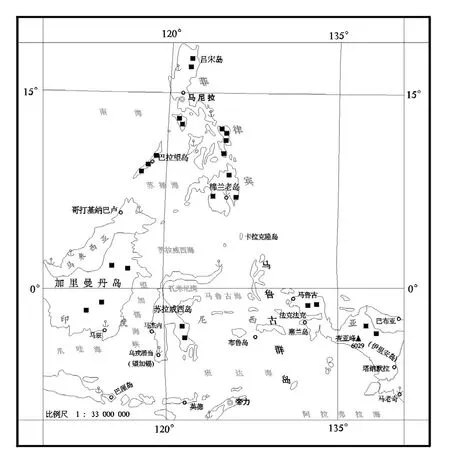

東南亞地區紅土型鎳礦主要分布在印度尼西亞、菲律賓及緬甸,其中以印度尼西亞和菲律賓為主。印度尼西亞紅土型鎳礦主要為基性、超基性巖體風化所形成,主要分布在群島的東部,礦帶從中蘇拉威西省到哈爾馬赫拉、奧比、格貝、加格、瓦伊格奧群島,以及巴布亞的鳥頭半島和塔納梅拉地區等,由于印度尼西亞超基性巖廣泛分布,因此其紅土鎳礦有良好的找礦前景,2009年已探明儲量320萬噸。菲律賓紅土鎳礦主要分布在群島兩側的超基性巖帶中,總儲量10.9億噸,集中分布在東達沃和巴拉望,儲量分別為4.757億噸(占總儲量的43.69%)和4.071億噸(占總儲量的37.38%),其他有較大規模的鎳礦床的省為北蘇里高和三描禮士,經統計現在共有24個鎳礦床及遠景區。緬甸紅土鎳礦主要分布在受印緬山脈超基性巖帶控制,分布在中部盆地西緣。

筆者2007年至2010年期間多次赴印度尼西亞和菲律賓實地考察,充分收集前人地質資料,分析研究了東南亞地區紅土型鎳礦的地質特征、礦床成因、控礦因素和找礦標志,對尋找該類型鎳礦提供參考。印度尼西亞、菲律賓紅土鎳礦分布圖見圖1。

2 紅土鎳礦研究現狀

鎳礦主要為兩大類型,一類為硫化物型,另一類為紅土型。其中硫化物型鎳占總儲量28%,而紅土型鎳約占72%(E1ias,2002)。硫化物型鎳礦床品位高、雜質少且易選冶,一直以來硫化礦作為主要開采與利用對象,是鎳產量的主要來源。而隨著硫化礦資源的逐漸減少,在硫化物型鎳礦床面臨嚴重儲量危機的形勢下,全球鎳行業已將資源開發利用的重點轉移到紅土型鎳礦床上(G1eeson et a1.,2003:千瑞江等,2008)。長期以來,國內外地學界對紅土型鎳礦的研究并不重視,其原因是:一方面該類型礦床的開發利用程度低,制約了地質研究和找礦勘探的積極性;另一方面行業內對表生成因礦床研究存在一定偏見,認為其成礦機理簡單,缺乏理論深度。但是,近年來以澳大利亞為代表的發達國家學者在該領域頻頻開展重大項目,在涉及紅土型鎳礦的礦石礦物學、礦床成因機理以及勘探技術方法等方面取得了許多重要進展(E1ias,2002:Gleeson et a1.,2003;Yongue-Fouateu et a1.,2006)。因此,紅土鎳礦的利用越來越受到重視。紅土鎳礦作為氧化礦的一種,由于其分布較廣,隨著地域不同成分差異較大,在全球范圍內還有很多沒被利用的紅土鎳礦資源。作為未來可能是主要的鎳礦產資源,紅土鎳礦的利用及研究發展現狀和趨勢越來越受到關注。

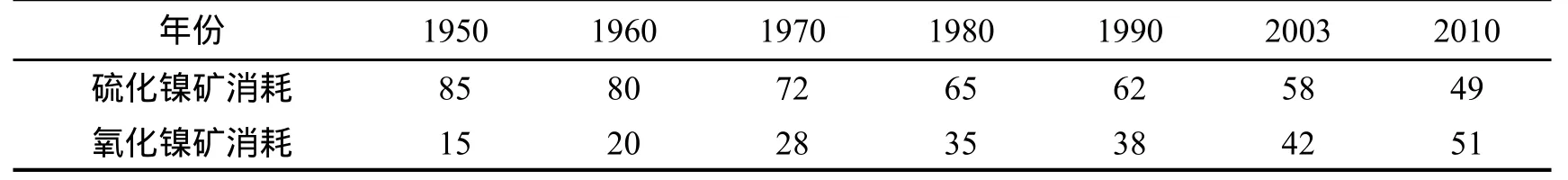

隨著硫化鎳礦資源的逐步減少以及鎳需求量的不斷增加,硫化鎳礦和氧化鎳礦的消耗比例不斷發生變化,見表l。氧化鎳礦的消耗比例逐步增加,預計將逐步超過硫化鎳礦的消耗。作為氧化鎳礦的重要組成部分,紅土鎳礦(laterite nickel)的研究越來越受到重視。

圖1 印度尼西亞、菲律賓紅土鎳礦分布圖Fig.1 Distributionmap of laterite nickel ore in Indonesia, Philippines

3 大地構造位置

印度尼西亞位于歐亞大陸南亞邊緣與太平洋板塊、澳大利亞大陸板塊三大巨型地殼板塊的結合部。晚古生代時,亞洲大陸板塊邊緣開始裂解,中生代—現代,地殼運動劇烈且頻繁。由于上述三個巨型地殼板塊相互作用(碰撞、裂解、俯沖、擠壓、平移),形成了現在的印尼蘇門答臘(西南部)—爪哇—魯沙登格拉現代火山島弧帶;菲律賓群島位于西南環太平洋濱岸,是西太平洋島弧帶的重要組成部分,其西側為中國的南海海盆,東側菲律賓海盆與太平洋板塊相接,南側與印度板塊毗鄰。菲律賓—加里曼丹東部—蘇拉威西—馬魯古現代火山島弧帶和伊利安查亞火山島弧帶(包括巴布亞新幾內亞),以及蘇門答臘東北部—廖內群島—林加島—勿里洞群島—加里曼丹西部的南亞大陸邊緣中、新生代火山帶。南亞大陸邊緣區有北西向斷裂發育,次為北東向斷裂及與火山—次火山機構有關的環形斷裂。蘇門答臘—爪哇—魯沙登格拉火山島弧區有北西向、北東向、近南北向及環形斷裂發育。

表1 硫化鎳礦和氧化鎳礦的消耗比例變化Table 1 Consumption proportion changes of sulphide ore and nickel oxide ore%

4 區域地質背景

印度尼西亞和菲律賓,均位于北緯17°至南緯5°之間,特別是印度尼西亞,位于赤道附近。該區均屬于熱帶季風性氣候,終年炎熱濕潤,雨量充沛,對紅土型鎳礦的生成非常有利。

區域上由北向南,菲律賓的呂宋島、巴拉望島、棉蘭老島及印度尼西亞的加里曼丹、蘇拉威西、馬魯古及巴布亞地區,皆廣泛發育超基性巖體。

呂宋島位于馬尼拉海溝俯沖復合帶的北段.島內三描禮士超基性巖帶位于呂宋西部火山島弧弧前盆地與中部陸相山谷盆地之間,巖性為超鎂鐵質-鎂鐵質,呈獨立巖塊和完整的蛇綠巖套。由于板塊碰撞俯沖作用,導致該區構造巖漿活動十分強烈,出現了大面積的基性、超基性巖,為紅土型鎳礦的形成提供物質基礎。

巴拉望島主要由中生代和古生代基底地層組成,曾經受低壓綠片巖相的區域變質作用,同時發育基性-超基性巖體。

棉蘭老島主要出露中生代到新生代各時期淺海到深海沉積的砂巖、灰巖,區域內的巖漿巖以基性、超基性的侵入巖、噴出巖為主。超基性巖主要在該島北部呈北西向條帶狀與三疊系陸緣碎屑巖交替分帶產出,單個巖體出露面積從幾平方千米至幾千平方千米。在超基性巖巖體的邊緣地帶則有中基性的閃長巖、輝長巖呈成條帶狀侵入。區域內的紅土型鎳礦,與超基性巖體關系密切。

印度尼西亞的紅土型鎳礦主要分布群島東部的中蘇拉威西島、馬古魯及巴布亞,該地位于赤道附近,氣候炎熱,旱濕交替,雨季時間長且雨水較多,生物化學風化作用強烈,對化學風化礦床(特別是紅土型鎳礦)的形成特別有利。另外,島內有大面積超基性巖分布,為紅土型鎳礦床的形成提供成礦物質來源。

5 礦床地質特征

5.1 紅土鎳礦的垂直分帶

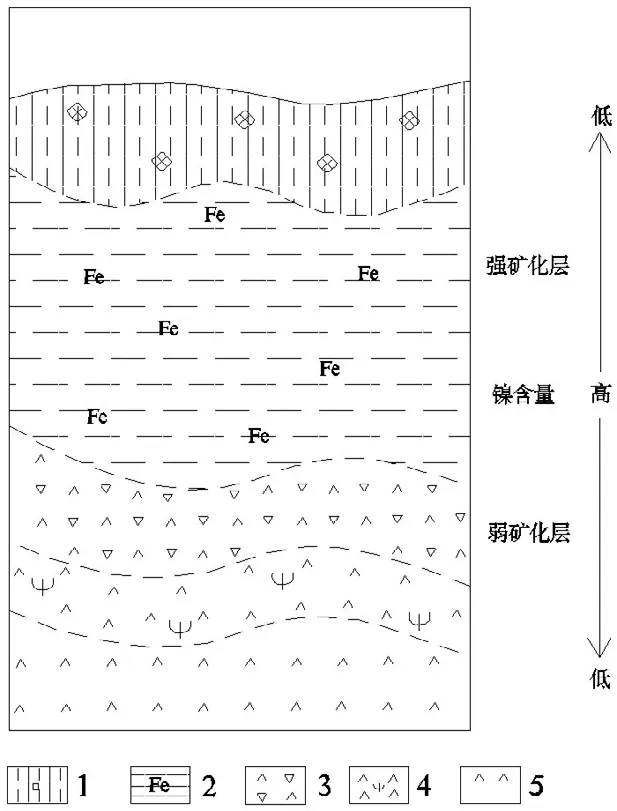

東南亞地區紅土型鎳礦均產于超基性巖體頂部,產于紅土型風化殼內的褐鐵礦化黏土層、半風化殘余土層中。紅土型風化殼垂向分帶明顯,見圖2。自上而下依次為殘余紅土蓋層 →含鎳褐鐵礦化黏土層→含鎳半風化層→ 蛇紋石化基巖層→新鮮基巖。

(1)紅土蓋層,主要為棕色殘坡積土,呈黏土狀,局部含少量礫石。礦物成分主要為褐鐵礦和高嶺土等,厚度小于1m。

(2)腐巖帶,其中又分為含鎳褐鐵礦化黏土層和含鎳半風化殘余土層。含鎳褐鐵礦化黏土層以橘黃色、黃褐色黏土為主。具褐鐵礦化,礦物成分主要為蒙脫石、綠泥石、褐鐵礦等。原巖礦物全部風化為黏土類礦物和鐵氧化物,在該區褐鐵礦化黏土層是最主要含礦層位.礦化強度也普遍較高,厚度比較大且比較穩定。

含鎳半風化殘余土層為基巖風化殘留物質,大多數仍保留了基巖的結構構造特征。呈土狀、碎塊狀、蜂窩狀產出,沿裂隙帶或節理帶可見綠色鎳硅酸鹽礦物。礦物成分比較復雜,由蛇紋石、滑石、綠泥石和未風化基巖礦物組成。

圖2 紅土型鎳礦床典型剖面圖Fig.2 Typical pro fi le of laterite nickel deposits

(3)氧化基巖層和基巖:基巖為暗綠色、棕灰色、灰黑色橄欖巖。致密塊狀, 巖石節理發育, 氧化基巖和基巖具不同程度的蛇紋石化, 局部可見少量淺綠色硅酸鎳細脈。巖石中的主要礦物有橄欖石、蛇紋石。

腐巖層各層之間及其與基巖間均為漸變過渡關系。而腐巖帶與上覆腐殖土層或褐紅色粘土層之間無明顯的分界, 接觸關系既可是漸變、也可能是突變。

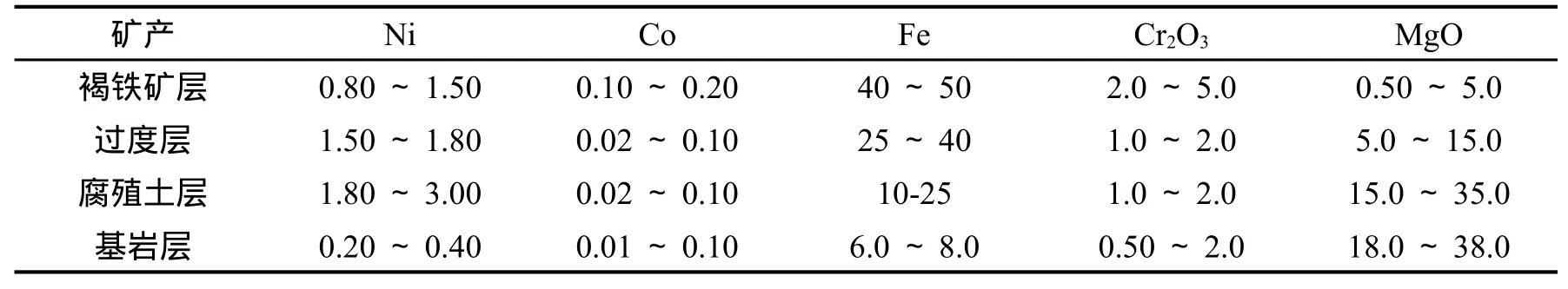

紅土鎳礦分帶及化學成分見表2。

表2 紅土鎳礦的礦層分布及化學成分特征Table 2 Ore horizon distribution and chemical component features of laterite nickel ore %

5.2 礦體形態、規模、產狀及分布

紅土鎳礦產于紅土風化殼中,總體上受地形控制,平面形態復雜,呈不規則狀,邊界變化較大。剖面上為緩傾斜似層狀,局部為不規則透鏡狀。厚度變化主要受地形和紅土風化殼厚度的控制.總體上與紅土風化殼的厚度呈正相關關系。分布則主要受紅土風化殼分布范圍的控制,礦體分布范圍與紅土風化殼分布基本一致。

5.3 礦石質量

礦石礦物按為蛇紋石、蒙脫石、滑石和綠泥石,針鐵礦少量。脈石礦物多為石英、橄欖石。鎳礦物主要以鎳硅酸鹽形式產出,主要有含鎳蛇紋石、含鎳綠高嶺石、鎳鎂綠泥石、硅鎂鎳礦等。

礦石的結構主要有粒狀結構、碎裂結構、交代網格結構。礦石的構造主要有土狀、塊狀、膠狀、蜂窩狀、網格狀構造。礦石中有用組分主要為鎳,普遍伴生鈷。Ni品位0.5%~2.98%,最高4.13%。礦石的成因類型為紅土型硅酸鎳氧化礦石, 礦石的自然類型以褐鐵礦型和腐巖型為主,礦石工業類型為硅酸鎳礦石。

5.4 蝕變特征

在含礦紅土風化殼的上部和地表.常出現深棕紅色赭石、綠色蛋白石、蘋果綠色硅鎂鎳礦、綠色髓石或玉髓呈細脈狀產出;并見有綠泥石化、硅化,底部為蛇紋巖或蛇紋石化橄欖巖。

6 成礦規律

6.1 成礦區帶劃分

6.1.1 東菲律賓馬德里—棉蘭老島鎳成礦帶

該成礦帶位于菲律賓東海岸,北起呂宋島,向南經薩馬至棉蘭老島,長約1 000 km,寬約50 km,面積為50 000 km2,該帶以產鉻、鎳礦為主,紅土型鎳礦分布在該帶南部棉蘭老島中諾諾島和南迪加特島等地,鎳紅土厚1~5m,鎳品位在1.8%~2.8%。含鎳礦為紅土-腐泥和暗鎳蛇紋石。

6.1.2 蘇拉威西—馬魯古—伊利安查亞(巴布亞)成礦帶

印度尼西亞紅土型鎳成礦帶主要位于該區,大地構造位置為太平洋板塊與印度(大洋洲)板塊聚合部的島弧帶,屆菲律賓—新幾內亞的島弧-海溝系。成礦帶斷續長800 km,寬約40 km,鎳紅土厚2~5m,最大厚度12m。鎳品位在1.5%~4.13%。

6.2 成礦時代

菲律賓紅土鎳礦體產于超基性巖體頂部紅土風化殼中,隨巖體頂界面的起伏而起伏,受巖體頂部紅土風化殼的厚度和形態控制,距巖體頂界面一般不超過數十米,表現了礦體與巖體之間的依存關系。化學風化是直接的成礦作用.使超基性巖體頂部紅土風化殼中的鎳含量普遍增高,在局部富集形成紅土型鎳礦。成生時序明顯晚于超基性巖體,是緊隨超基性巖成巖作用之后.是新生代的第三紀、第四紀風化作用的產物。印度尼西亞紅土鎳礦的成礦時代多為漸新世—更新世,基性—超基性巖體經過風化淋濾作用形成紅土型鎳、鈷礦床。

6.3 找礦標志

熱帶及亞熱帶國家,由于氣候等因素影響,是形成紅土型鎳礦的找礦標志。大面積分布的基性—超基性巖紅土風化殼,是該類礦床最直接、最主要的找礦標志。地形標志:有利的地形條件,如高差變化不大的山丘或地形坡度較為平緩的緩坡地段有利于鎳礦床的形成、發育和礦體的保存,是較好的找礦標志。

7 結語

隨著世界范圍內硫化鎳資源的逐漸減少,紅土鎳礦的找礦、研究、開發與利用日趨緊迫。我國是一個鎳資源緊缺的國家,隨著我國經濟和社會的高速發展,鎳的需求量一直保持高位增長趨勢。但隨著硫化物型鎳礦開采量的大量增加。我國鎳資源儲量快速減少,后備資源地也嚴重不足。特別是近年來從東南亞地區進口“紅土型”鎳礦的比例越來越大,國內部分企業與地勘單位已經對東南亞地區如菲律賓、印度尼西亞等國的“紅土型”鎳礦進行聯合勘探和開發,因此,研究東南亞地區“紅土型”鎳礦的地質特征及成礦規律,對于尋找該類型礦產,具有指導意義。

致謝:本文引用彭犇、劉成忠、冉啟勝、何燦、付偉、徐強等關于紅土鎳礦的工作成果,在此對諸位深表謝意。

[1] 冉啟勝,等,紅土鎳礦地質特征及分布規律[J].礦業工程,2012,8(3).

[2] 徐 強,等.印度尼西亞紅土鎳礦的生成及找礦勘探[J].礦產與地質,2009,23(1).

[3] 何 燦,等.印度尼西亞紅土型鎳礦[J].云南地質,2008,27(1).

[4] 付 偉,等.印尼蘇拉威西島紅土型鎳礦的成礦地質特征及成因分析。

[5] 劉成忠,等.菲律賓呂宋島紅土型鎳礦地質特征及勘查開發進展[J].江西有色金屬,2009,23(2).