泰國中部Wichian Buri組火山巖裂縫預測

孫智超,韓立國,馮高成

1.吉林大學,吉林 長春130021;2.恒泰艾普石油天然氣技術服務有限股份公司,北京100094

盆地形成演化及其含油氣性與火山作用密切相關,在大陸裂谷、大陸邊緣、溝-弧體系以及弧后前陸等盆地中,火山巖是盆地早期充填的重要組成部分(約占體積25%,Einsele, 2000),是未來全球油氣勘探的重要新領域。火山巖類(包括火山碎屑巖)不僅是油氣的良好儲集體、還可以成為蓋層,火山活動熱效應對成烴具有催熟和(或)破壞作用(Thomaz et al.,2007),構造-火山活動對原有油氣藏具有破壞、改造和建造等多重效應(Jin et al.,2007)。儲量規模大、氣層厚度大、儲量豐度高、單井產量高,具有廣泛的勘探開發前景;相對于沉積儲層,火山巖儲層非均質性強、油氣分布規律復雜、勘探難度大(王璞珺和馮志強,2008)。

鉆井、測井、巖心資料以及氣藏工程表明,國內XS氣田營城組火山巖儲層的產能與裂縫發育呈正相關關系。火山巖儲層中裂縫非常發育層段,不用壓裂,可獲得工業氣流(如XS8井獲工業氣流23.4×104m3/d);裂縫發育較好層段,采用壓裂技術可以獲得高產工業氣流(如XS1井獲工業氣流53.3×104m3/d)。所以儲層裂縫預測勢必成為火山巖油氣藏勘探必須解決的技術問題。

1 地質背景

Wichian Buri 次級盆地是Petchabun盆地內一個以西傾近南北向基底斷裂帶為東部邊界的半地塹,西部邊界為西北—東南走向的斷裂(Remus et al., 1993; Morley et al., 2011)。在盆地內,主要斷裂向東傾斜并伴隨西傾的反向斷裂,第三紀沉積向西逐漸減薄。盡管大部分斷裂都是箕狀斷裂,但一些關鍵的斷層,在某些地方,垂直或近于垂直于明顯的旋鈕構造。基于地震地質綜合手段油氣勘探研究表明,Wichian Buri 次級盆地是一非常好的含油氣盆地。

Wichian Buri 組是Wichian Buri次級盆地第三紀主要沉積序列。早-中中新世絕大部分是湖泊/沼澤沉積環境,主要為灰色至棕色富含有機質的粘土巖,也有一定數量湖相三角州前積沉積物,主要為薄層狀砂體。本單元底部沉積巖性與基底第三紀的紅層區別明顯,頂部是區域性的中新世不整合。根據整體的湖相環境中不同沉積環境,將此群分為4個巖性地層單元(單元Ⅰ至Ⅳ)。Ⅳ單元頂部和Ⅲ單元下部有不同時期火山活動形成的凝灰巖和巖漿巖,巖漿巖是主要含油層系之一。

2 疊后地震資料裂縫儲層預測原理及流程

地震裂縫性油氣儲層預測技術是長期困擾油氣勘探開發的世界性難題。利用地震資料檢測裂縫型儲層有疊前裂縫預測技術和疊后裂縫預測技術(雷茂盛等,2005;任德生和陳樹民,2002)。裂縫具有很強的非均質性,裂縫發育帶在相干體切片上表現為條帶狀差相干帶,在振幅屬性上表現為雜亂異常高值條帶,在相位屬性上表現為相位劇變條帶,在總能量屬性上則表現為明顯低能量條帶。因此,疊后地震解釋在一定程度上能較好地指示裂縫的發育程度。本文研究區是泰國灣Wichian Buri次級盆地L33/L43、L44/43 勘探開發區,是利用疊后地震資料來預測裂縫型儲層,獲得了很好檢測效果。

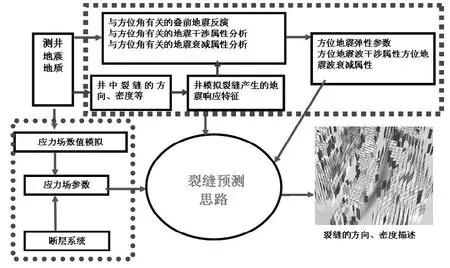

裂縫的形成和分布主要受構造應力場和巖石物性的雙重影響,構造應力場是儲層裂縫形成的外因,構造運動方向和強弱決定了裂縫的方向和大小發育程度,構造運動的動力來自于地下應力場,因此通過研究地下構造應力場的分布,來預測裂縫的方法是可行的。該方法特點是基于彈性波板理論,該方法應用前提是假設所研究的地層是均勻連續、各向同性、完全彈性的,并認為地層裂縫的形成是完全由構造應力所形成的。疊后裂縫預測是在構造解釋的基礎上進行的,首先利用三維地震構造解釋勘探目的層層位解釋深度域數據、該勘探目的層的斷層多邊型數據、薄層速度數據和巖層密度數據等,按照下面流程進行計算,得到裂縫分布的方向和裂縫密度等成果圖件(圖1)。

圖1 應力場模擬流程示意圖Fig.1 The simulation fl ow chart of stress fi eld

3 裂縫預測成果及效果分析

3.1 疊后裂縫預測成果

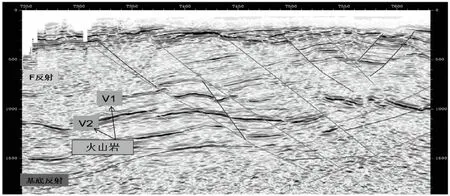

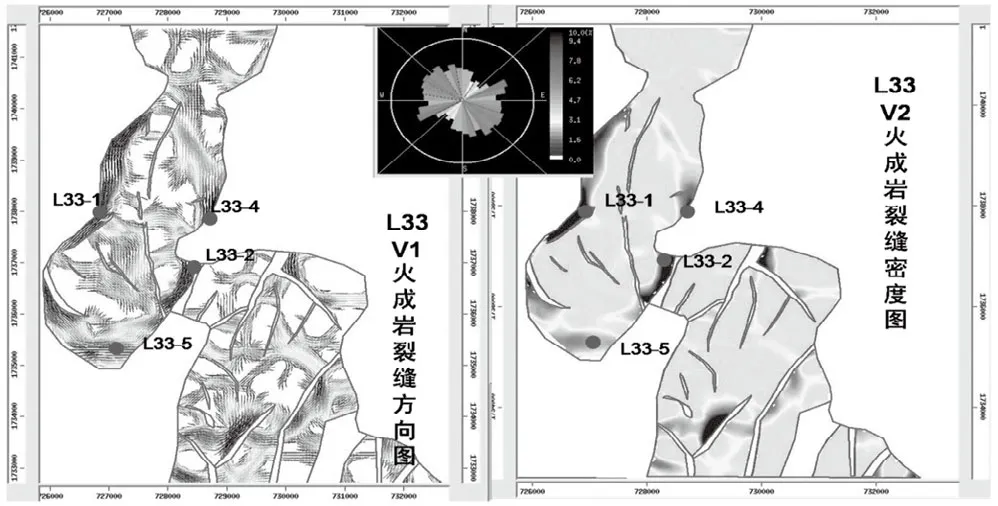

L33/43、L44/43地區兩套火山巖儲層為主要含油層系,自上向下依次為V1、V2(圖2)。利用RFS裂縫預測軟件對勘探目的層V1、V2兩套火山噴發巖層進行了裂縫方向、裂縫密度檢測。

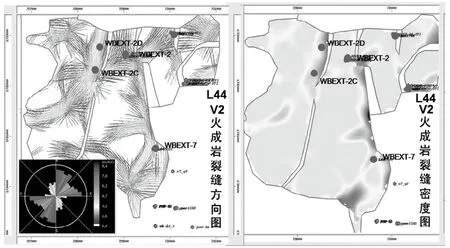

圖3左邊是L44/43區塊V2火山巖裂縫方向圖,上面的彩色線條,表示裂縫的分布位置和方向,它能直觀反映裂縫大小方向;右邊是V2火山巖裂縫密度圖,它反映裂縫發育程度;其左下角圖是通過統計后局部裂縫方向玫瑰圖,它反映該層位裂縫方向總體分布和裂縫長度大小。由圖3火山巖疊后裂縫預測結果表明,L44/43區V2火山巖地層裂縫方向總體為北東方向,其次是近南北向,北西向發育較少;北東向和近南北向裂縫長度較長,北西向裂縫長度較短,斷層邊緣裂縫的走向和斷層的走向基本一致。V2火山巖裂縫密度圖反映WBEXT-2CWBEXT-2D井和WBEXT-7井向北有兩個帶狀裂縫發育帶,結合構造圖這兩個帶狀裂縫發育帶處于斷塊構造高部位,有利油氣成藏。

圖4左邊是L33/43區塊V1火山巖裂縫方向圖,右邊是V2火山巖裂縫密度圖,其小圖是通過統計后局部裂縫方向玫瑰圖,它反映該層位裂縫方向總體分布和裂縫長度大小。由圖4火山巖疊后裂縫預測結果表明,L33/43區V1火山巖發育可分東南、西北兩塊,L33/43區V1火山巖地層裂縫方向主要為北西向,其次是近南北向,北東向發育較少;西北向和近南北向裂縫長度較長,北東向裂縫長度較短,斷層邊緣裂縫的走向和斷層的走向基本一致。V1火山巖裂縫密度圖反映沿西北發育的火山巖L33-1、 L33-2 、L33-4、 L33-5井有一個環狀裂縫發育帶,結合構造圖火山巖中間低、四周高,這環狀裂縫發育帶也處于構造高部位,非常有利油氣成藏。

圖2 V1、V2火山巖層位圖Fig.2 V1, V2 volcanics horizonmap

圖3 L44/43區塊V1火山巖裂縫方向圖Fig.3 V1 volcanics fractures direction of L44/43 Block

3.2 疊后裂縫預測效果分析

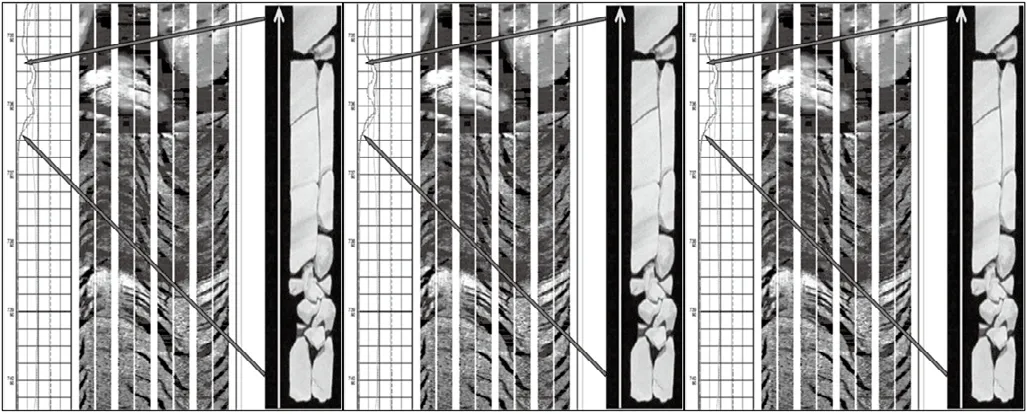

研究區內部分井有巖心和FMI測井資料,因此可直接鑒定裂縫存在的可靠性。井壁FMI成像測井能夠提供高分辨率的井壁圖像,是研究井筒處儲層裂縫的有效手段。在井壁圖像上能夠方便的確定裂縫產狀,判斷裂縫類型。井壁圖像進行圖像分辨處理,還可以得到裂縫、孔洞等定量參數,為研究裂縫發育規律奠定基礎。在無FMI測井資料,很難用井直接鑒定裂縫存在的可靠性,只能用常規測井來判斷,根據常規測井信息定性。

圖5(a)為WBEXT-2C井V2火山巖FMI測井資料和巖心取芯, FMI測井資料反映該井段V2裂縫發育,圖5(b)為WBEXT-2D井V2火山巖FMI也反映該井段V2裂縫發育,從圖3反映存在北東向和近南北向裂縫發育條帶。圖5(c)為L33-1井V1火山巖FMI測井資料反映該井段V1裂縫最為發育。從圖2反映存在一環狀裂縫發育帶。

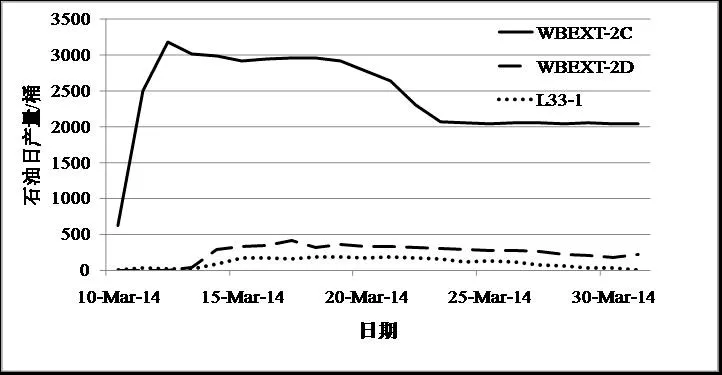

圖6為WBEXT-2C井、WBEXT-2D井和L33-1井產液量生產動態數圖,L33-1井投產初期日產油3 000桶左右、水1 100桶左右,WBEXT-2C井投產初期日產油400桶左右、水500桶左右,WBEXT-2D井投產初期日產油100桶、水不到50桶,產液量低裂縫不發育,這與疊后地震資料裂縫檢測結果相吻合。

圖4 L33/43區塊V1火山巖裂縫方向圖Fig.4 V1 volcanics fractures direction of L33/43 Block

圖5 WBEXT-2C井(a)、WBEXT-2D井(b)和L33-1井(c)火山巖井段裂縫FMI成像測井圖像Fig.5 FMI imaging logging of volcanics well section fractures of WBEXT-2C(a), WBEXT-2D(b), L33-1(c)

4 結論

(1)泰國灣盆地北部的Wichian Buri二級盆地Wichian Buri組火山巖儲層疊后地震資料裂縫預測成果比較可靠的,預測效果較好。構造縫主要分布在斷裂交叉部位,以及靠近火山主體的位置;裂縫方向以北北東—近東西向為主。主要的裂縫發育帶基本位于靠近火山主體的位置、局部構造高部位,后期的構造運動促使這些地區發育高密度裂縫帶;相對而言,在構造相對較為平緩的地區,裂縫發育程度不高。

(2)儲層裂縫可造成地震波反射振幅隨方位角變化而變化。在裂縫的法向方向和走向方向,反射振幅的衰減是不一樣的。裂縫越發育,反射振幅隨方位角變化就越明顯。與方位角有關的衰減屬性分析中,沿裂縫走向方向,吸收衰減的要慢,而沿著裂縫垂直方向,吸收衰減的要快。

(3)生產動態數據也能間接分析疊后地震資料裂縫檢測效果,產液量高、能量強,說明裂縫發育,產液量低說明裂縫發育程度較低。

圖6 WBEXT-2C井、WBEXT-2D井和L33-1井產液量生產動態數圖Fig.6 Dynamic data graph of liquid yield production of WBEXT-2C, WBEXT-2D, L33-1

[1] Einsele G. Sedimentary basins[M]. Berlin: Springer, 2000.

[2] Thomaz FA, Mizusaki AMP, Antonioli L. Magmatism and petroleum exploration in the Brazilian Paleozoic basins[J].Marine and petroleum geology, 2007 ;1-9.

[3] Jin Q, Xu L, Wan C-L. Interactions between basalts and oil source rocks in rift basins: CO2 generation[J]. Chinese Journal of Geochemistry, 2007, 26:58-65.

[4] 王璞珺, 馮志強, 等. 盆地火山巖: 巖性.巖相.儲層.氣藏.勘探[J]. 北京: 科技出版社, 2008.

[5] Remus, D., Webster, M., Keawkan, K. Rift architecture and sedimentology of the Phetchabun Intermontane Basin, central Thailand[J]. Journal of Southeast Asian Earth Sciences, 1993.(8); 321–432.

[6] Morley, C.K., Charusiri, P. Watkinson, I. Structural geology of Thailand during the Cenozoic[A]. In: Ridd, M.F., Barber,A.J., Crow, M.J. (Eds.), The Geology of Thailand[C]. Geological Society, London, , 2011. 273–334.

[7] 雷茂盛,張超謨,李 軍,等. 徐家圍子斷陷營城組火山巖宏觀裂縫分布規律研究[J].石油天然氣學報,2005 ,27(4):455-457.

[8] 任德生,陳樹民. 松遼盆地徐家圍子斷陷芳深9井區火山巖儲層裂縫預測[J].地質力學學報,2002,8 (3):79-87.