尋蹤:各國早期軍用半自動步槍發展與演變(六)

三土+明光

俄國

俄國橫跨歐亞兩大洲,幅員遼闊,擁有豐富的礦產資源。彼得一世改革之后,俄國加速向近代資本主義國家邁進,包括軍事工業在內的綜合國力日益強盛,逐步成長為龐大帝國。在早期半自動步槍發展的時代,俄國恰好經歷了羅曼諾夫王朝崩潰以及蘇維埃政權誕生這樣的巨大變化。新生的蘇聯在舊有基礎上,集中力量推動國防現代化進程,到二戰之前在槍械設計加工領域已經具有相當高的實力和水平,更多的專業人才先后涌現,其中不乏大師級的人物。

早在20世紀初,俄國在步槍半自動化進程方面也領先于大多數國家。當時,已經有包括費德洛夫、托卡列夫在內的多位設計師嘗試開展半自動步槍的研制工作,到1930年代,謝爾蓋·加夫里羅維奇·西蒙洛夫等人設計出了式樣更多、結構更加成熟的作品。在此重點介紹的是,早期由俄國自動武器元勛費德洛夫設計的半自動步槍,該槍無論從作戰思想還是從其設計本身來看,費德洛夫都始終站在時代最前沿,更重要的是,他的設計為蘇聯時代軍用半自動步槍的發展奠定了關鍵性的基礎。

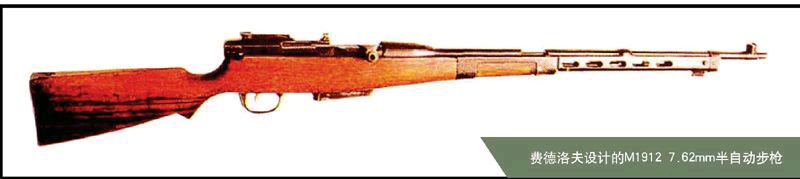

費德洛夫M1912半自動步槍

弗拉基米爾·格·費德洛夫于1895年畢業于米哈伊洛夫斯基炮兵學校,并在第一近衛軍炮兵旅任排長,1900年在圣邁克爾炮兵學院進修后以中尉軍銜到總軍械部武器處工作,在此,他有機會接觸國內外各種新式武器并參加評審試驗,進而對槍械設計產生了興趣。費德洛夫最初的工作是整理和完善炮兵博物館的資料,1901年~1904年間相繼出版了一些關于科學和歷史的著述。1906年,他到奧拉寧鮑姆步兵軍官訓練學校工作,在學校工作期間,曾完成了一種槍機回轉式半自動步槍的設計,當時年僅32歲。同年,他又和瓦西里·杰格佳廖夫合作,研制了一種采用槍管短后坐式原理與槍機回轉式閉鎖方式的半自動步槍,稱作M1907半自動步槍。沙俄軍事當局認為這種新武器有一定發展前途,因此把他和杰格佳廖夫調到擁有更好設備條件的謝斯特羅列茨克兵工廠工作。1907年,費德洛夫出版了《自動武器》一書,這是俄國第一本專門介紹自動武器的著作,書中對于槍械未來的自動化發展趨勢作出了積極的評價,他認為盡管當時廣泛使用的各種步槍都采用非自動式,但在不久的將來,軍隊就會開始使用半自動甚至是全自動武器,這一觀點在當時無疑是相當前衛的。

4年之后的1911年,費德洛夫獨立研制的第一種半自動步槍誕生了,并經受住了在不同測試環境下發射4000發槍彈的考驗。而從1908年~1914年,俄國輕武器委員會對于國內外14種半自動步槍樣品進行了測試,其中包括勃朗寧和曼利夏設計的作品,但是最終只有一支樣槍通過了所有的測試,這就是費德洛夫設計的半自動步槍,其被命名為M1912半自動步槍,并獲得圣邁克爾炮兵學院特等獎。該獎項每5年才頒發一次,用于獎勵出色的武器設計師,費德洛夫因其M1912半自動步槍而獲得這份殊榮。

費德洛夫M1912半自動步槍采用槍管短后坐式自動原理、卡鐵擺動式閉鎖機構,發射機構為回轉擊錘式,5發固定彈倉供彈,發射俄國7.62×54mmR莫辛-納甘步槍彈。該槍較長,但護手并不像早期非自動步槍那樣一直延伸到槍口部分,而是槍管伸出護手一部分,且護手由鋼板沖壓而成,護手前端下方設有固定的刺刀座。

由于7.62×54mmR莫辛-納甘步槍彈屬于全尺寸的大威力步槍彈,在測試過程中,費德洛夫發現該彈威力過大,并不適合單兵自動武器使用。他通過實踐確立了自己的獨特見解,即認為步兵用自動槍械的理想口徑應在6~7mm之間,并開始著手對6mm、6.5mm和7mm三種口徑的槍彈進行測試,最終得出的結論為口徑為6mm、彈頭質量為7g、初速在1000m/s的槍彈綜合效果最為理想。不過,由于當時難以批量制造這種新口徑的“理想槍彈”,因此實際生產和參加測試的M1912半自動步槍依舊采用7.62×54mmR口徑。

二戰前期,蘇聯已經分別生產和列裝了西蒙諾夫AVS-36和托卡列夫SVT-38/40半自動步槍,不僅在研制進程上沒有落后于西方國家,同時在技術水平上也總體相對領先。然而由于蘇德戰爭初期蘇軍蒙受了巨大的損失,武器迫切需要盡快加以補充,同時整個軍工系統也面臨著長途遷徒和重建的壓力,制造結構成熟、工藝簡單的莫辛-納甘非自動步槍和各種沖鋒槍成為各兵工廠的當務之急,包括半自動步槍在內的其他各種新定型武器的生產任務被一再推遲。因此,二戰期間蘇軍真正大量裝備和使用的步槍仍以各種莫辛-納甘非自動步槍為主。

費德洛夫設計的自動武器

在此,順便說一下費德洛夫設計的一系列全自動武器,從中可看到費德洛夫在這方面的可貴建樹。

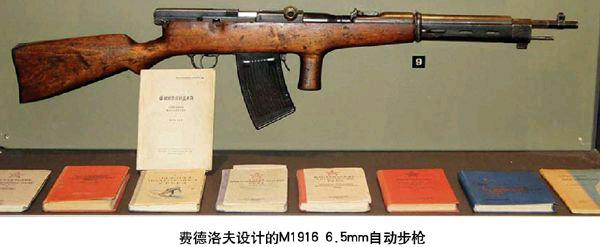

費德洛夫并沒有放棄對于新口徑槍彈的追求,后來他自行設計了一種6.5mm口徑步槍彈,然而受到第一次世界大戰的影響,俄國沒有能力研制和生產新的槍彈。此時,沙皇尼古拉二世委派費德洛夫以少將軍銜參加俄羅斯軍事代表團,前往日本購買三八式有坂步槍及其配用的6.5mm有坂步槍彈,以解決俄軍當時輕武器不足的問題。費德洛夫將日本6.5mm口徑步槍彈與俄國7.62×54mmR莫辛-納甘步槍彈進行對比后發現,二者最大的不同就是前者初速高、彈道低伸,后坐沖量也較小,顯然更有利于在自動武器上使用,同時小口徑步槍彈的膛壓較高,對于管退式自動原理的槍械來說可靠性更好,較輕的槍彈質量也有利于士兵在同樣負重的情況下增加彈藥攜行量。于是,費德洛夫選用6.5mm有坂步槍彈作為其新研制的自動步槍用彈,隨后誕生了著名的費德洛夫M1916自動步槍。該槍參加了1916年12月在羅馬尼亞的戰役,這是歷史上自動步槍第一次參加實戰,作戰對象是德軍。endprint

費德洛夫在減小步槍口徑、提高單兵火力方面的理論認識和實踐探索,遠遠超過了他所屬的時代。他所研制的M1916自動步槍,有人認為就是后來各種突擊步槍的直系“鼻祖”。值得一提的是,費德洛夫還和杰格佳廖夫等人為M1916自動步槍設計了安裝兩腳架的輕機槍版本,后來又出現了帶有劉易斯式氣冷套筒的M1921、普通氣冷式樣的M1922以及航空機槍、坦克機槍等多種改型,率先開啟了步槍自動化、槍族化的時代,甚至“槍族”這一重要概念也是他首次提出的。當然,這一切都是建立在費德洛夫M1912半自動步槍成功基礎之上的。

英國

英國作為老牌資本主義國家和歐洲傳統列強之一,既是工業革命的發源地,又擁有廣大的海外殖民地,軍事工業一直較為發達,諸如早期供前裝線膛槍使用的米尼厄彈頭以及最早的定裝后膛槍彈——0.577英寸士乃德步槍彈等發明,都在輕武器發展史上占有重要位置,第一種實用化的利用火藥燃氣完成自動循環的武器——馬克沁機槍也是誕生在英國。在步槍半自動化進程方面,英國也毫不遜色于其他國家。1908年,兩個英國人莫布雷·G.法夸爾和亞瑟·H.希爾研制成功一種導氣式半自動步槍,并于同年獲得英國專利。這種被稱為法夸爾-希爾M1915半自動步槍曾先后參加過美國半自動步槍選型以及英國陸軍自動步槍委員會的測試,但該槍閉鎖機構延遲時間較長,極易產生供彈故障,因此測試結果并不十分理想。

在進行適當改進后,研制者在1917年又推出了一種使用錐形螺旋彈鼓供彈的半自動步槍,該槍是世界上最早在飛機上應用的自動武器之一。1918年,英國軍方認為該槍具有很大的軍用價值,加上發射標準的0.303英寸口徑步槍彈,對部隊裝備有利,于是將其正式命名為M1918半自動步槍,并且下達了總量多達10萬支的生產訂單。然而等到生產線建設和調整完畢,一戰已經結束,英國不得不急劇縮減對M1918半自動步槍的訂購數量,實際上該槍只生產了一小部分就停產了。

M1918法夸爾-希爾半自動步槍

M1918法夸爾-希爾半自動步槍全槍長1042mm,槍管長686mm,全槍質量6.6kg。該槍采用活塞長行程自動原理,回轉槍機式閉鎖方式,發射機構為平移式擊針、回轉式擊錘,以可拆卸的19發錐形彈鼓為供彈具,瞄準系統由帶有護翼的刀形準星以及采用覘孔式照門的立框形表尺構成,表尺最大分劃1600m。

法夸爾-希爾半自動步槍全槍可以分為槍身、槍機、發射機構、活塞系統、槍托和彈鼓6大組件。

其中,槍身最為復雜,由機匣、槍管和護手三部分組成。機匣包括機匣體、機匣尾蓋、槍機阻筍、擊錘、擊錘簧、阻鐵等部件。機匣尾蓋為機加工件,位于機匣尾端,起到封閉機匣尾部的作用,機匣蓋后部設有立框形表尺,平時向下折疊以防止損壞,使用時向上立起。機匣類似于圓柱形,前上方有拋殼窗,下方為供彈口。但機匣上沒有安裝彈鼓卡筍,彈鼓利用兩個彈簧卡片分別卡在供彈口前后部,從而安裝在機匣上。

法夸爾-希爾半自動步槍結構的特殊之處還在于,其槍機在機匣內部運動,而槍機框則套在機匣外部前后運動。

與一般的導氣式武器將活塞與槍機框沿同一軸線直接相連的設計不同,法夸爾-希爾半自動步槍的活塞與槍機框并非同軸設計,而是槍機框位于活塞偏高位置,由活塞傳動桿推槍機框運動,活塞結構比較復雜。之所以采用這樣的設計,其目的是減輕發射時的后坐力,避免作用于活塞上的火藥燃氣直接沖擊槍機框。

該槍的護手由鋼板沖壓而成,但這種全鋼沖壓護手不便握持,因此該槍在護手下方還專門設計有前握把。木質前握把外形為簡單的紡錘形,中空部分有鋼制內襯加強件,通過螺紋連接到前握把安裝座內。前握把安裝座設有多個位置的安裝孔,可以根據個人據槍習慣,將前握把安裝到適當的位置——從這一點看,很符合現代人機工效理念。

法夸爾-希爾半自動步槍的槍機組件由槍機框和槍機兩部分組成。槍機框為半圓筒形,右側前下方與活塞相連,帶有球形頭部的實心拉機柄也位于右側,左側上方有一個螺旋狀突起,內部加工有螺旋槽,帶動槍機旋轉完成開、閉鎖動作。槍機框右側后方下部加工有掛機缺口,槍彈射完后,槍機阻筍卡在掛機缺口內使槍機停在最后方位置,呈空倉掛機狀態。

槍機由槍機體、抽殼鉤、彈性拋殼挺、擊針組成。槍機前端有兩個對稱的閉鎖凸筍。抽殼鉤為與毛瑟步槍槍機類似的大型抽殼鉤。為了給槍彈定位,在槍機前部端面上加工有很深的彈底窩,加上0.303英寸口徑步槍彈是凸緣式彈殼,因此彈底窩直徑較大。擊針安裝在槍機中心軸線上,由擊針銷固定。

活塞系統也是該槍上設計較有特點的一個組件,主要由活塞、活塞傳動桿、活塞簧和復進簧等構成,活塞并不直接推動槍機框,而是設計了一個活塞傳動桿,依靠這個中間件與槍機框相連。

槍托尾部的槍托底板采用鋼板沖壓而成,表面光滑,槍托內未設置附件倉。與大多數老式步槍不同,法夸爾-希爾半自動步槍的槍托與護手并非一個部件,槍托最前端只到扳機護圈之前。

該槍發射英軍制式的0.303英寸MKⅦ普通彈,由于該彈采用凸緣式彈殼,彈殼體部錐度較大,因此其彈鼓設計成錐形。

彈鼓是法夸爾-希爾半自動步槍的標志性部件,同時也是該槍飽受詬病的原因之一:這種彈鼓結構非常復雜,操作特別麻煩,而且可靠性很低,極易因沙塵等原因導致供彈故障。如前所述,錐形彈鼓的前后側面分別用螺釘固定有彈性卡筍,與機匣供彈口對應的卡槽配合,將彈鼓固定在槍械上。如果需要取下彈鼓,則要將前后卡筍同時向中間按壓,然后豎直向下取下彈鼓。由于彈鼓上沒有設計限制槍彈的抱彈口,專門在彈鼓開口處設計了一個擋彈銷。這也是這種彈鼓設計上最匪夷所思的地方,給使用帶來了很大麻煩。向彈鼓內裝彈,需要先撥開擋彈銷,同時將彈鼓安裝到步槍上后也要將擋彈銷撥回,否則槍彈會被擋彈銷阻擋而無法被輸送至進彈位置,造成無法發射的情況。正是由于裝上步槍后擋彈銷被撥回不再阻擋槍彈,因此取下未發射完的彈鼓后,其內的槍彈會彈出并散落一地。這種彈鼓不僅結構復雜、加工麻煩,而且不論是裝彈還是供彈,操作均十分繁瑣,在戰時條件下很容易讓射手手忙腳亂、不知所措。

法夸爾-希爾M1918半自動步槍是在M1915基礎上改進而成,兩者在外形上存在一些細微差別。例如M1915的護手上沒有散熱孔,也沒有設置手動保險。考慮到使用時的安全性,后來的M1918在槍身右側增加了一個手動保險,用來在待擊狀態時鎖住擊錘,防止意外發射。另外兩槍的準星座設計也有區別,M1915的準星護翼兩側有孔,而M1918為加工方便起見將該孔取消了。

法夸爾-希爾半自動步槍的優點是結構緊湊,特別是后坐力較為緩和。但是,同早期大多數半自動步槍一樣,該槍對沙塵等污物比較敏感,在野戰環境下很容易出現動作不良的情況。后來,在該槍基礎上又研制出比爾德摩爾·法夸爾輕機槍,全槍結構和原理變化不大,新增加了兩腳架,并且具備連發射擊功能,最大改動之處就是用位于機匣頂部的圓形彈盤替換了原來的錐形彈鼓,提高了供彈可靠性。但1930年代,這種輕機槍也最終敗給了性能更好的布侖系列輕機槍,法夸爾-希爾半自動步槍自此完全停止了發展。不過作為英國早期半自動步槍的代表作,該槍在英國輕武器發展史上仍具有一定的地位。(待續)