地黃飲子加減治療聲帶小結18例臨床觀察

曹 志

(廣東省深圳市中醫醫院, 廣東 深圳 518033)

聲帶小結也稱歌唱家小結,教師小結,發生于兒童者也稱喊叫小結。是慢性喉炎的一型更微小的纖維結節性病變,常由炎性病變逐漸形成。聲帶小結是耳鼻喉常見疾病,筆者自2013年1月~2013年6月,在臨床實踐中通過辨病辨證相結合,采用地黃飲子加減治療氣陰兩虛型聲帶小結34例,收到滿意療效,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 2組34例均為本院門診患者,隨機分為治療組和對照組。治療組18例中,男6例,女12例;年齡7~61歲,平均(34.2±1.9)歲。對照組16例中,男5例,女11例,年齡8~61歲,平均(33.5±2.3)歲。2組一般資料比較無顯著性差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 依據《耳鼻咽喉科學》[1]中聲帶小結的相關內容制定診斷標準。(1)臨床癥狀:早期主要表現是發音易倦和間歇性聲嘶,聲嘶每當發高音時出現。病情發展時,聲嘶加重,由沙變啞,由間歇性變為持續性,在發低音調時也出現。(2)局部檢查:34例患者中全部行纖維喉鏡檢查,16例為雙側聲帶前三分之一處局限性小隆起,18例為單側聲帶隆起,發音時聲帶閉合不全。

1.3 中醫診斷標準 依據《中醫耳鼻咽喉科學》[2]中慢喉瘖的相關內容制定診斷標準。肺腎陰虛型:聲嘶日久,咽干微痛,喉癢干咳,痰黏難出,清嗓頻作,或顴紅唇赤,口干少飲,失眠多夢,腰膝酸軟,舌紅,苔薄,脈細數。

2 治療方法

2.1 治療組 基本藥物:熟地黃10 g,山茱萸10 g,石斛10 g,五味子20 g,茯苓10 g,麥冬10 g,石菖蒲10 g,遠志15 g,胖大海10 g,木蝴蝶10 g,黨參10 g,黃芪10 g。加減:如咽喉疼痛,聲帶充血明顯者,加黃芩10 g,去黃芪;聲帶瘀血肥厚明顯者,加地龍、川芎各10 g;灼熱痛明顯者加玄參10 g,桑葉10 g;痰多者加法半夏各10 g。每日1 劑,水煎早晚分服。禁煙酒及辛辣刺激性食物。

2.2 對照組 克林霉素分散片每次150 mg,每日3次,飯后口服。強的松片10 mg,每天2次,飯后口服。

2組均治療7 d為1 個療程,4 個療程后統計療效。治療期間注意發聲帶休息,避免濫用聲帶和各種有害物刺激咽喉。

3 療效標準與治療結果

3.1 療效標準 參照《中醫病證診斷療效標準》[3]。痊愈:發音恢復正常,喉部檢查正常,小結消失,隨訪3個月無復發;顯效:聲音嘶啞明顯減輕,喉部不適感明顯減輕或消失,喉部體征明顯改善,聲帶小結明顯縮小;有效:聲音嘶啞減輕,喉部不適感減輕,喉部體征改善,聲帶小結縮小;無效:聲音嘶啞及喉部體征無變化。

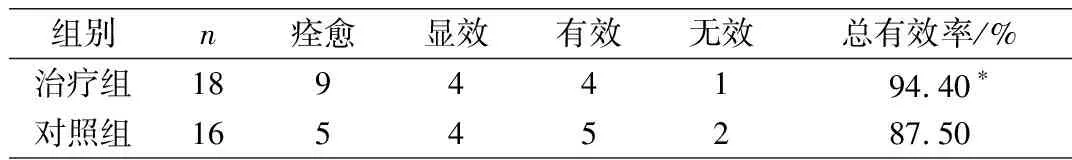

3.2 治療結果 見表1。

表1 2組療效比較

注:與對照組比較,*P<0.05

4 討論

聲帶小結的形成與聲帶的特殊解剖結構有關,聲帶前2/3為膜部,上皮下有一潛在的間隙,稱為任克氏間隙,聲帶小結多發生在聲帶前中1/3交界處,該處是膜部聲帶的中點,講話時,由于該處的振動幅度最大而容易受到損傷。加之該處的血管分布與結構比較特殊,聲帶肌肉上下方向交錯分布,發聲時不僅可使聲帶肌肉出現捻轉現象,而且也容易使該處的血液供應受到影響,從而使黏膜上皮下層發生水腫、出血、毛細血管增生、黏液樣變性及纖維化改變等,這就是所謂Reinke間隙水腫或血腫,后經機化,上皮局限性增厚,發展形成小結。西醫對于早期聲帶小結以聲帶休息、發音訓練為主,對于較大的聲帶小結,以手術摘除為主[4]。

本病屬祖國醫學“慢喉喑”范疇,慢喉喑是指久病聲音不揚,甚至嘶啞失音而言。多由素體虛弱,或勞累太過,以致肺腎陰虛,虛火上炎,搏結于喉,損及喉門脈絡,凝滯氣血,喉門失健而成喑;或余毒蘊結,耗氣傷陰,以致氣滯血瘀痰凝,形成聲帶腫脹結節、息肉而成喑。祖國醫學認為,喉嗓屬清竅,過度發聲或用嗓不當,喉嚨脈絡受損,致氣滯血瘀痰凝,聲帶腫脹不消,或形成小結、息肉,妨礙發音而為喉喑[5]。所以此病應從肺腎論治,以滋陰溫陽、補腎益肺、祛瘀化痰、散結利音為法。本文所用之地黃飲子出自《黃帝內經·素問宣明論方》,原用來治療病因為:奇經虧損,八脈失養,脾胃虛衰,肝、脾、腎虧虛,肝風內動,陰陽俱損,虛實夾雜之疑難病證之喑痱證。本方具有滋腎陰,補腎陽,開竅化痰的功效,通過對地黃飲子血中移行成分的分析,發現五味子和遠志為地黃飲子入血成分的主要來源藥材[6]。五味子具有斂肺,滋腎,生津,收汗,澀精等功效,遠志有安神益智,開竅化痰,消腫的功效,對神經系統作用包括鎮靜、抗驚厥;促進體力和智力;抗癡呆和腦護活性等[7]。地黃飲子加減方中熟地黃、山茱萸、石斛、五味子、麥冬滋補肺腎,濡潤聲門;黨參、黃芪補肺脾之氣,胖大海,木蝴蝶為通竅開音,地龍、川芎活血散結,全方共奏滋補肺腎,散結利音之功,喉鏡下檢查發現服用本方后加速聲帶腫脹的消退,促進聲帶小結或息肉的消散。地黃飲子加減治療聲帶小結及慢性喉炎,臨床療效顯著,值得臨床推廣應用。

參考文獻:

[1]孔維佳,王斌全.耳鼻咽喉科學[M].北京:人民衛生出版社,2002:242-243.

[2]熊大經.中醫耳鼻咽喉科學[M].上海:上海科技出版社,2008:159.

[3]ZY/T001~001.9-94,中醫病證診斷療效標準[S].

[4]孔維佳.耳鼻咽喉頭頸外科學[M].北京:人民衛生出版社,2005:449-450.

[5]王士貞.中醫耳鼻喉科學[M].北京:中國中醫藥出版社,2003:174-178.

[6]郭司群,朱魁元,謝寧.地黃飲子血清藥物化學研究[J].中國實驗方劑學雜志,2011,17(8):74-78.

[7]馬菁菁,劉斌,羅躍娥.遠志化學成分和藥理活性的研究進展[J].遼寧中醫藥大學學報,2009,11(12):161.