設計定成敗淺談智能手環那些事

■梁春雨

智能手環:體驗真的很重要?

智能手環,這個前幾年對于多數人來說聞所未聞的小東西,經過數年的不斷發展,讓其已經成為與手機、電腦可以相提并論的新興產業。相信對于多數人來說,關注或使用智能無非就是兩大類人群:需要通過數據分析并指導健康生活的人,和像筆者這樣喜歡各種新鮮數碼產品、愛折騰的人。無論是早期的Fitbit One、Jawbone Up還是近期的Garm in Vivofit,或是即將推出的Gear Fit。越來越多的廠商都開始加入到智能穿戴這條產業鏈中。

但是,對于人們需要7×24小時佩戴的智能手環來說,除了計步和追蹤睡眠兩大基本功能之外,還需要通過哪些設計才能夠大幅度提升用戶的使用體驗呢?本篇文章將通過早期的Fitbit Flex和近期的Garm in Vivofit這兩款比較有代表性產品的各方面對比,從最基本的計步及睡眠追蹤,到操作體驗、細節設計等眾多功能,依次來解讀智能手環的那些設計。

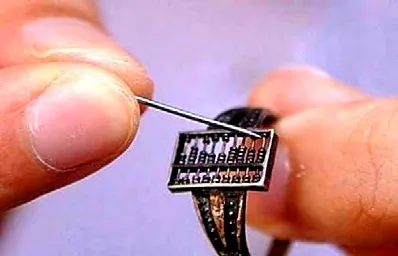

其實智能穿戴這個概念并不是近幾年才推出的,早在明朝,就已經有了一種可讓人佩戴在手指上,方便計算的珠算戒指。雖然對使用者的視力和手指的穩準性有極高的要求,但是不難看出,早在古代,智能穿戴的概念就已經被一些人提出了。

現如今,隨著處理器不斷的低功耗及高精度制作工藝的不斷發展,讓以往只處于概念階段的智能穿戴電子產品已經能夠被制造出來。讓人印象深刻的當屬Google Glass,不過,相比發布兩年后仍然“一鏡難求”的現狀來說,更加親民的智能手環則成為不少人的首選,2011年的Jowbone Up雖然讓不少人切身體驗到了智能手環的新鮮感,但是開售僅一個月之后,就不得不遭遇了退款及下架的尷尬局面。那么智能手環到底需要具備哪些功能,或者說需要哪些設計才能夠為我們帶來最佳的使用體驗呢?

基本功能:難免有誤差的計步

可以說計步和睡眠質量追蹤已經是當下所有智能手環最基本的功能了,這2個最基本的數據都是依靠手環中的智能傳感器和閃存芯片來測量并記錄的。而消耗熱量、行走距離、睡眠質量等其他數據均是以這2個數據為基本值,加入用戶身高、體重、年齡等數值通過軟件計算得出的。不過,以現如今使用運動傳感器的方案來說,在計步上,或多或少的都會存在一定的誤差。

然而,不同品牌的智能手環在計步的算法上或多或少都存在著一些不同,以筆者通過Fitbit Flex和Garm in Vivofit這兩款手環的親自對比發現,相比Fitbit Flex來說,Garm in Vivofit在步數的誤差控制上,有著更好的表現。

可以看出,雖然將2個手環全部戴在一只手腕上,一天下來,仍然會得出2個不同的數據,畢竟戴在手腕上的手環會根據我們手臂的擺動頻率,以及身體的垂直慣性等動作來計算真實步數,所以即使是非步行狀態下,有時候手環也會將步數進行累加。這樣自然而然的就會出現每天記錄的步數大于實際數值的情況。

所以對于手環來說,內置傳感器對動作的偵測和軟件的算法是提升計步精準度最大的前提。通過以上的測試對比我們不難發現,在相同測試條件下,累計步數值越小的手環則在計步上有著更高的準確度,所記錄的步數與真實行走步數更加貼近。

當然,除了計步之外,睡眠追蹤也是智能手環的一大基本功能,不過對于每天需要手動開啟關閉睡眠追蹤功能的手環來說,Garm in Vivofit支持自動、手動2種睡眠追蹤的模式設計則是相當人性化了,畢竟我們有時候難免會出現忘記開啟或關閉睡眠追蹤而出現數據斷檔的情況。

續航時間:頻繁充電仍是噩夢

續航時間短已經是目前多數便攜數碼產品的通病,礙于鋰電池技術發展緩慢的限制,讓目前電池容量和其體積成正比的關系導致許多設備都需要消費者不定期的頻繁充電。然而對于人們需要7×24小時連續佩戴在身上的智能手環來說,在何時充電才能避免數據斷檔,是每個用戶都需要仔細計算的。

相比那些智能大屏手機而言,Fitbit官方聲稱Flex 7-10天的續航已經非常難得了,畢竟在如此小巧的機身內部,并沒有留下太多的電池空間。然而像筆者這種經常健忘的人,經常會忘記最后一次給Flex充電的時間,好在電量不足時,Fitbit會自動給你發一封低電量警告的郵件,以提醒你盡快給它充電。

再來看看內部使用2節紐扣電池、號稱待機時間長達一年的Vivofit,在買回來之后,我們只需將其戴在手腕上就行了,完全不必再為什么時候充的電,什么時候該充電而操心。所以,筆者認為,像Vivofit這種用戶可自行更換、使用一次性紐扣電池作為供電方案的智能手環來說,無論是在產品的使用壽命,還是更換電池的成本、難易度、甚至待機時間上,都是目前智能手環最佳的解決方案。畢竟誰都不想花錢買一個只能用2年就必須扔掉的產品。

同步方式:省時省力才是重點

目前來看,智能手環仍然無法擺脫對末端硬件和軟件的依賴,畢竟在收集大量數據之后,我們還需要與手環相應的APP進行數據同步,才能夠實現永久的記錄和分析功能。所以,智能手環與手機或者電腦的同步方式是否足夠方便,也是影響用戶使用體驗的一大因素。

相信用過Jowbone UP手環的人們都會感覺,在同步方式上,會比使用無線同步的Fitbit麻煩不少,每次同步都需要將手環末端的保護蓋取下,再將插頭連接到手機上,這樣每天多次的插拔必然會給硬件帶來一定的損壞。所以相比這種傳統的有線同步來說,智能手環的無線同步才是最好的解決方案。

Garm in Vivofit除了支持與手機端的藍牙連接之外,還可以支持ANT+設備,比如心率帶,在這點上Vivofit很好的繼承了Garm in戶外運動類產品的理念,除了步行之外,即使是跑步、騎行等其他運動也能夠讓你方便的了解到自己當前的心率,來更好的控制運動量級。

佩戴舒適:材料和人體工程學

與智能手環的功能相比,其材料和造型設計同樣非常重要,使用材料舒適,并且造型符合人體工程學設計的智能手環,才不至于在長時間佩戴下出現不適感。目前多數智能手環的材料均為醫用級的橡膠材質,其他一些手環還會使用少量的ABS工程塑料或金屬材質。

但由于每個人對舒適度的要求不同,并且少數人還會對一些金屬材質出現過敏反應,所以當下不少廠商在手環上使用了非金屬材質的設計,以便最大限度的減少那些對金屬過敏人群出現的不適。最近Fitbit Force就因為手環背部存在少量金屬材質,在國內外極少數消費者身上出現了過敏反應。

除了材質上的設計之外,智能手環本身的造型設計也能夠影響到使用者佩戴的舒適感。以筆者自己的Flex為例,由于使用了平直的機身設計,導致腕帶底部與皮膚接觸面并不是特別舒適。腕帶太松的話,容易出現在手腕上打轉的情況,而太緊則會在皮膚上留下明顯的“印記”。

相比Fitbit Flex無法讓人滿意的舒適度,Garm in Vivofit、Jowbone UP、N ike Fuelband在這方面則有著更好的表現,整個手環內側均為弧形設計,在佩戴時能夠更好的貼合使用者的手腕,這種設計才能夠更好的體現出符合人體工程學產品在佩戴舒適度上的一定優勢。

提醒功能:看似無用卻不可或缺

只有加入了提醒功能,我們才能更加直觀的通過手環來了解到當前目標的完成狀態或進度。比如已經走了多少步、離當日目標還差多遠等等。不管是用LED還是屏幕,或者是震動,都要比我們掏出手機在APP端上查看來的方便。

目前多數智能手環雖然都具備基本的提示功能,但是在我們需要查看狀態時,還需要另外一只手對手環進行操作,才會激活上面的顯示屏或LED燈。雖然這種平常處于關閉狀態下屏幕會延長一定的續航時間,但對于一些懶人來說,那種與手表相同的抬手即看效果仍然是最佳的解決方案。

相比OLED和彩色屏幕來說,耗電更低的液晶屏幕仍然是當下智能手環最佳的選擇,既可以顯示較大的尺寸,也不會為了節省電力而自動關閉,這種常亮的屏幕才能夠真正做到讓用戶隨時隨地都能夠了解當前的各種信息。當然,在顯示頁面切換時,我們仍然需要按一下旁邊的按鍵,但是相比于其他手環來說,常亮屏幕的設計還是比較方便的。

配套軟件:簡單直觀最重要

智能手環自身的功能再強大,也需要末端的軟件一起使用才能夠對各種數據進行整理、分析。當下智能手環都需要在收集數據之后,上傳到相應APP或電腦端的軟件,才能夠更加簡單直觀的對我們的步數、睡眠質量等進行分析。所以智能手環的配套軟件設計好壞也會影響到用戶的使用體驗。

無論是哪種智能手環,在手機APP端的展示頁面內信息基本相同,都包括步數、目標、里程、卡路里以及睡眠記錄等基本信息。而用戶想要獲得更加豐富詳細的數據分析,則還是需要使用電腦端來進行查看。

除此之外,相對于國內用戶來說,Fitbit還為用戶提供了每日飲水量監測、熱量攝入監測和體重監測三大功能,不過想要實現這兩個功能需要手工輸入相應的數值,并且網站上提供的一些信息對于國內用戶來說并不太適用。并且還為用戶提供了更加專業版的數據分析功能,當然,想要使用專業版軟件的話,還需要我們花費49.99美元進行購買。

總之,對于智能手環相應的軟件來說,不同品牌的軟件都有著自己的特色,在功能的選擇上則是仁者見仁智者見智的事了。而對于筆者這種比較偏向運動的人來說,則更加偏向于Garm in Connect,因為除了手環之外,Garm in Connect還支持其他的Garm in戶外運動設備,無論是騎行碼表、跑步手表,還是運動攝像機,所有收集的信息全部匯總到這一款軟件之中,這種更加多元化的云端解決方案能夠大幅減少使用多個軟件的麻煩。

未來市場:硬件設計定成敗

在目前眾多智能手環當中,挑選出一款適合自己實際需要,并且有著不錯使用體驗的手環,對于多數人來說仍然是比較困難的。所以筆者個人大膽的認為,準確度、續航時間、同步方式、舒適度、提示功能以及配套軟件都是考量當下眾多智能手環優劣的幾大標準。當然,只有在滿足做工精細、質量可靠的大前提上,我們才需要這樣去判斷一款產品的好壞。而產品外觀等設計是非常主觀的,畢竟每個人的審美需求都不相同,所以產品外觀設計并不在本文敘述的范圍內。

雖然只有短短的3年,但是只能手環目前在功能上仍然在不斷的發展著,從早期單調的外觀到現如今豐富的可替換腕帶設計、單純的計步到更多的數據采集,甚至心率監測,都不斷的朝著多元化以及更精準的大方向發展著。

分析數據顯示,僅2013年底,就有大約49家智能穿戴設備公司獲得了5億美元的投資。雖然目前整個智能穿戴設備的市場前景被許多人所看好,但是在排除掉產品自身續航時間短的因素之外,僅人們對智能穿戴設備最基本的舒適度和易用性等需求上,智能穿戴設備仍然有很長的一段路要走。

綜上所述,目前制約智能手環發展最大的因素,仍然是待機時間,只有讓人們不再需要頻繁的為產品進行充電,才能夠在功能上有著更大的飛躍。不過,好在目前有些廠商已經推出了使用非鋰電供電方案的產品,比如號稱可待機一年的Garm in Vivofit,僅在待機時間上,就與其他產品有著絕對的優勢。

除了待機時間之外,筆者個人認為智能手環在硬件上的設計也是非常重要的,無論是產品的做工用料還是其他功能設計,都會影響到用戶的最終使用體驗。所以,即使是概念超前的智能手環,只要其使用體驗無法滿足用戶的要求,那么最終也是一款失敗的產品。