無錫國金中心C70混凝土離析泌水原因分析及解決方案

唐玉超

(中建商品混凝土天津有限公司,天津 300000)

無錫國金中心工程概況

無錫國金中心位于無錫南長區鐘書路99號,北臨太湖廣場,是一幢集商貿、辦公及酒店、公寓多功能于一體的綜合體。國金中心地下室3層,地上67層,共高339m,為無錫第一高樓,也是無錫第一大單體建筑。工程總用地面積為29159.2m2,總建筑面積為235587m2,其中地上188982m2,地下46605m2。國金中心高339米,為無錫第一高樓。建成后效果圖見圖1。

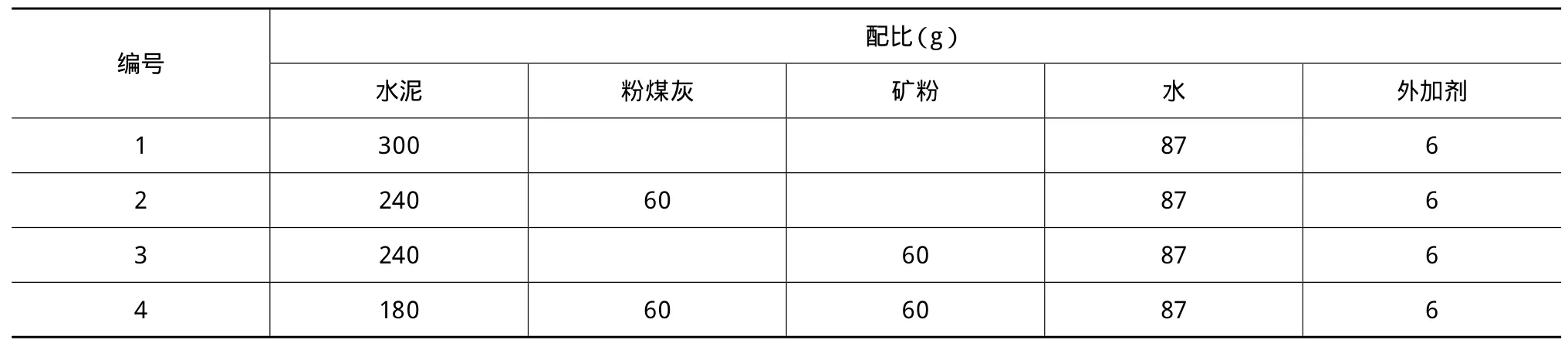

無錫國金中心T1塔樓支撐結構為框架-核心筒-剛臂結構體系,采用型鋼混凝土柱、鋼梁和鋼筋混凝土核心筒。其中型鋼混凝土柱截面尺寸在1500mm×1500mm~800mm×800mm之間變化,型鋼含鋼率在4%~10%之間,混凝土強度等級C70~C50。無錫國金中心工程建設具有C70超高標號混凝土、超高液壓頂模系統、超深基坑、超常規支護等挑戰性難題。其中C70混凝土為無錫首次應用,沒有工程經驗借鑒,通過多次試驗試配,確定C70混凝土配合比,見表1。

圖1 無錫國金中心效果圖

1 C70混凝土離析泌水

此C70混凝土在實際應用過程中遇到了問題,主要表現為新拌混凝土出機狀態很好,放置短時間內出現嚴重泌水離析,混凝土扒底板結嚴重,其狀態如圖2所示。泵送時稍一停頓施工即出現堵泵現象,并且硬化后的混凝土表面會出現一層蜂窩狀的泌水氣泡層,如圖3所示,嚴重影響混凝土質量。針對之前混凝土出現的問題,經過多方尋找原因,一系列試配試驗,最終配制出和易性滿足施工要求的C70混凝土。

2 無錫國金中心C70混凝土離析泌水原因分析

2.1 調整外加劑組分

首先更換減水劑中的緩凝成分,即糖類或葡萄糖酸鈉等簡單的具有緩凝效應的成分。因為這類緩凝劑在延長凝結時間的同時,對新拌混凝土的和易性有很大的危害,尤其會加劇混凝土的泌水離析板結。因此我們首先去掉減水劑中糖類等緩凝劑。

2.2 檢測外加劑與膠凝材料適應性

利用減水劑母液,檢測膠凝材料之間及膠凝材料與減水劑的適應性。檢測方法就是設計不同配比的水泥凈漿,加入相同摻量的減水劑母液,對不同配比的水泥凈漿進行凈漿流動度實驗,分別檢測初始,1h,2h四種膠凝體系的凈漿流動度以及觀察漿體狀態。凈漿流動度實驗配合比如表2所示。

表1 C 70混凝土配合比

圖2 混凝土離析泌水,板結嚴重

圖3 混凝土硬化后在澆筑分層處的氣泡層

經檢測發現,配比2膠凝體系1h的凈漿離析泌水嚴重,嚴重板結,與混凝土狀態相似,配比4也出現了離析泌水現象,但比配比2離析泌水程度輕,而其他兩配比水泥凈漿狀態良好,無離析泌水。因此判定所用粉煤灰與減水劑相容性差。

3 無錫國金中心C70混凝土離析泌水解決方案

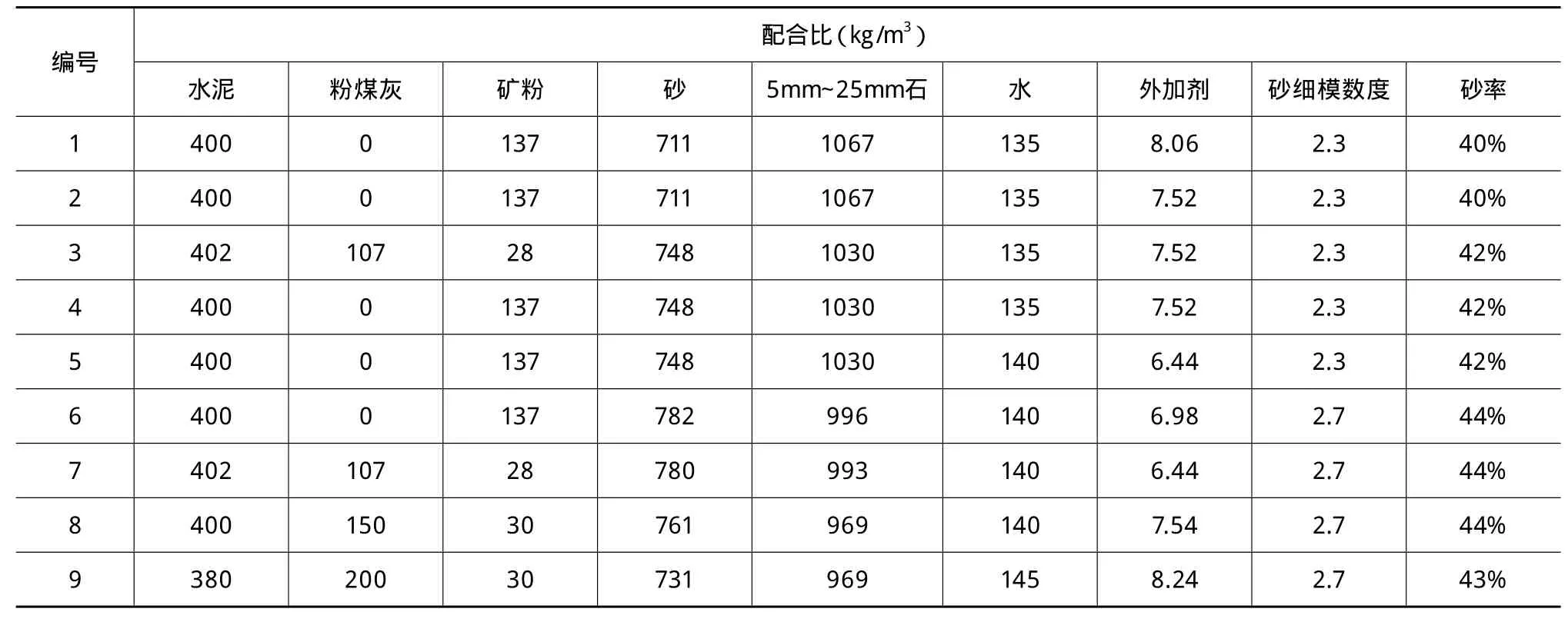

針對粉煤灰相容性差的問題,提出兩種解決方案,第一就是更換粉煤灰。第二,既然當地粉煤灰質量波動比較大,干脆直接在配比中不摻粉煤灰。根據這兩種方案,首先到當地電廠選取粉煤灰,對取回的3種粉煤灰分別進行凈漿流動度試驗,最后確定一種粉煤灰,其與水泥與外加劑適應性好,1h不發生泌水離析板結現象,選定為混凝土試配用粉煤灰。外加劑選用調整后外加劑。第一次試配混凝土的配合比如表3所示。

C70新拌混凝土性能指標及狀態如表4所示。

經試配,前5個配合比采用較細砂配制的C70混凝土粘度較大,反映為倒坍時間較長,1h坍落度、擴展度損失嚴重,因此將較細砂更換為較粗砂,如配合比6~9。最終配合比6、7,新拌混凝土倒坍時間、坍落度、擴展度等檢測指標都很好,和易性良好,無泌水離析,松軟不扒底。選擇這兩組配比為基準配比再進行進一步的優化。

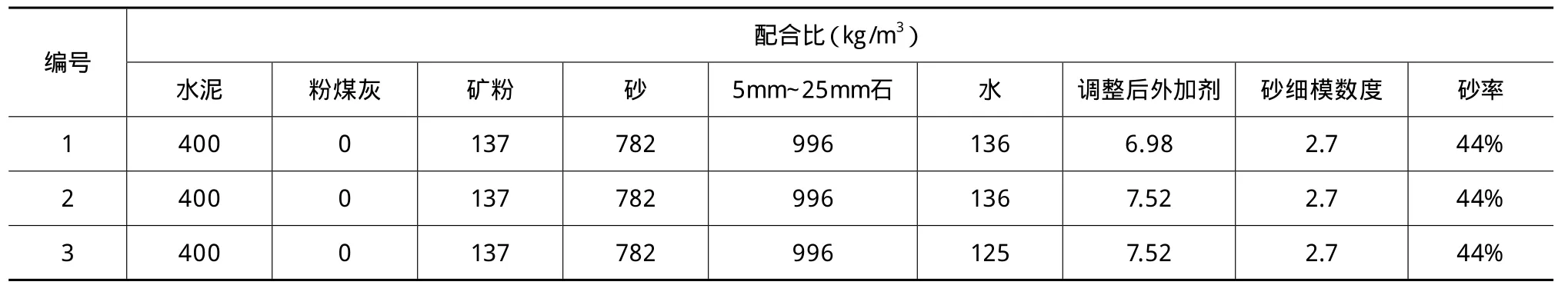

第6、7兩組新拌混凝土、1h混凝土各檢測指標都合格,和易性良好,但是2h混凝土倒坍時間較長,坍落度、擴展度較小,不符合泵送要求。針對混凝土2h流動性不好,調整外加劑組分中減水劑與保坍劑的比例,將保坍劑的比例由之前的2.5%提高到3.5%(保坍劑:外加劑)進行第二次試配,混凝土的配合比如表5所示。

表2 檢測外加劑與膠凝材料適應性實驗配比

表3 C 70混凝土的配合比

表4 C70新拌混凝土性能及狀態

表5 第二次試配C70混凝土的配合比

配合比1、2為室內機拌,配合比3為實際攪拌樓中試,一次攪拌2方(甲方和監理來視察)。這三組的新拌、1h、2h混凝土的倒坍時間、坍落度、擴展度等檢測指標都很好,和易性良好,無泌水離析,松軟不扒底,符合泵送要求。因為攪拌站儲料罐有限,新取樣粉煤灰無法充罐,而且工期緊張,所以只對單摻礦粉的配合比進行了攪拌樓中試,以盡快應用于實際生產。

結論

外加劑與粉煤灰的適應性差是導致無錫國金中心C70混凝土離析泌水、板結嚴重的主要原因。通過調換外加劑的緩凝組分,采用更換配合比中的粉煤灰及單摻礦粉的方式,制備出工作性能良好,符合泵送要求的C70混凝土,并成功通過中試,及時應用于無錫國金中心。無錫國金中心C70混凝土離析泌水問題得到圓滿解決。

[1] 劉晴云,閆鋒,鄒瑾. 無錫國金中心框架-核心筒-剛臂結構設計[J]. 建筑結構,2012,42(5):79-82.

[2] 萬朝均,丁星.超高強高性能混凝士研究與應用現狀[J]. 重慶建筑大學學報,1999,2(1):49-50.

[3] Mehta P K.High Performance Concrete for the Future.Proceedings International Congress on High Performance Concrete[A].Brazil.University of Santa Catarirta,1996.225~242.

[4] 黃兆龍,湛淵源.粉煤灰混凝土摻配比技術[J].粉煤灰綜合利用,2002(5):3-5.