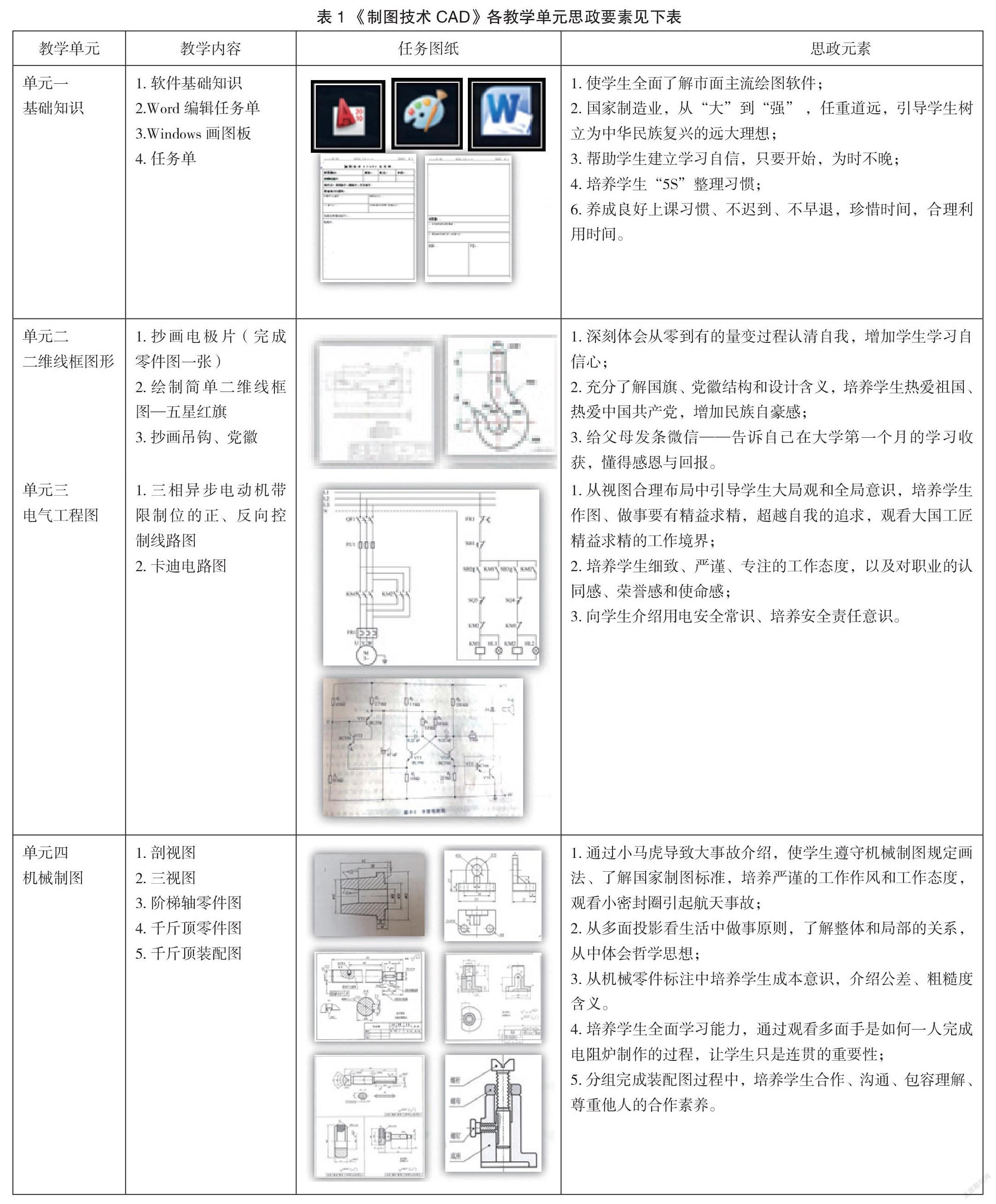

課程思政在《制圖技術與CAD》中無痕融入的實踐

摘要:課程建設思想著重于關注高校培養什么樣的人、如何培養人以及為誰培養人這個根本問題。隨著信息化、智能化的發展與普及,計算機繪圖成為主流。如何將《制圖技術與CAD》與課程思政無痕結合,實現更好的教學效果是一個值得思考的問題。

關鍵詞:CAD;思政要素;工匠精神

機械 CAD 課程是一門軟件使用課程,實踐性比較強,熟練使用 CAD 軟件是機械行業設計工作人員必備的繪圖技能。在授課過程中,教師要培養學生“5S”整理的習慣,如鼠標、鍵盤、顯示器的歸位,保持桌面衛生,填寫“5S”點檢表等。機械 CAD 課程中的思政育人目標具體體現在愛國、敬業、誠信、友善等社會主義核心價值觀、工匠精神、綠色發展理念等三個方面。

一、課程中

以“結合教材、突出重點、總體融入”為原則,以教學內容為基礎,圍繞思政核心,根據《制圖技術CAD》課程的特點,以 “愛國、敬業、誠信、友善” 的社會主義核心價值觀去引領課程改革,實現思政與課程的無痕融合,并優化組合,不斷提高社會主義核心價值觀教育的感染力、吸引力、針對性和實效性,提高學生政治意識素養和精神素養,將思政元素無痕融入每一個項目任務當中。

二、開展工匠精神的融入式體驗

工匠精神的核心是敬業、創新、專注和精益,是職業能力和道德品格的集中體現。工匠精神需要從業者不僅具有精湛的技藝,還要有嚴謹和細致的工作態度,具有對職業的認同感和責任感。機械 CAD 課程是一門軟件操作類課程,教師要結合課程的特點和職業要求,引導學生在繪制機械圖樣過程中,追求細致嚴謹和精益求精的工匠精神;要不斷豐富課程的思政內涵,讓學生們感受社會發展的脈搏和國家的需求,幫助學生看到知識背后的精神力量;要引導學生在多元文化的激蕩中樹立正確的人生觀、價值觀,把為國讀書的種子和夢想根植在心中,實現課程育人的目標。

三、最大化滲透綠色發展理念

中共十八大報告中,首次提出將生態文明建設納入中國特色社會主義事業“五位一體”總布局。在機械加工領域,零件公差等級直接決定著零件的精度和使用性能,隨著精度的提高,零件的加工難度會增大,生產成本也會隨著變高。因此在標注零件尺寸精度、幾何公差時,要引導學生分析精度和生產成本之間的關系,在滿足產品使用的前提下,盡可能選擇耗能低、成本低的產品方案,培養學生的具有綠色發展理念。

四、有效挖掘思政要素

(一)課程內容中挖掘思政元素

課程是基礎,各類課程育人作用的發揮要以專業建設為依托,并需要學科建設的強力支撐。教師要結合《制圖技術CAD》程所歸屬和服務專業的形成背景、發展歷程、現實狀況和未來趨勢,特別是所涉及前沿的發展成果或模范人物事跡等,挖掘其中所蘊含的使命感、責任感、愛國情懷、創新精神等思想政治教育元素,并使其轉化為學生的精神追求和自覺行動。

(二)教學活動滲入思政元素

同伴學習的作用有時比教師還大。課程小組是3至4人一組,學習風格力爭異質、課程基礎相互補充。實踐項目主要培養學生團結合作、溝通能力、相互包容、尊重理解的素養。

采用“學生空間”教學模式,利用課間5分鐘+課堂5分鐘讓學生輪流自選主旋律正能量的視頻、故事或主題等進行分享。同伴分享避免了教師說教,學生更愿意接受同伴的觀點,從而實現相互激勵與共同成長。

給父母發條微信——告訴自己在大學第一個月的學習收獲,懂得感恩與回報。心懷感恩,懂的珍惜,熱愛祖國,這就是“學生空間”帶給課程的力量。

(三)教學維度上挖掘思政元素

挖掘我校在線教學平臺功能,在線課程中增設“心靈驛站”模塊,包括兩個單元。其中,“大國工匠,民族脊梁”收集了中央電視臺報道的與課程相關的大國工匠視頻。為便于學生利用碎片化時間“追星”,特按人物剪輯為短視頻,這樣也便于教師在有限的課堂時間結合教學內容進行植入并組織學生討論。“在成長的路上”展示的是歷屆課堂“學生空間”學生們搜集的典型視頻。網絡模塊的開發,拓展了思政元素在課程的維度,實現了線上、線下、課上、課下一體化貫穿,使機械制圖課程思政走得更遠、更深。

參考文獻:

[1]石彩華.課程思政在機械CAD軟件教學中的實踐[J].西部素質教育,2019,5(21):26-28.

[2]趙雷,張華.高職機械設計與制造專業人才培養模式的改革與實踐[J].職業教育(中旬刊),2017,16(06):39-41.

[3]薛媛媛.機械設計制造及其自動化專業人才培養模式的創新實踐[J].南方農機,2017,48(14):181.

[4]李云.高職院校《汽車機械基礎》課程教學模式研究[J].才智,2017(21):179-180

本文為吉林工程職業學院2020年度課程思政示范課程建設項目“制圖技術CAD”階段性研究成果(課題編號:2020JGJC023)。

作者簡介:姜冰(1982-),女,吉林省四平市人,工程碩士,講師,研究方向:計算機輔助設計 機械加工技術。