環境設計的藝術語意研究(三)——“詩情、畫意、樂語”在廣西民族傳統建筑設計中的表現

黃嵩 HUANG Song

(廣西藝術學院建筑藝術學院,南寧 530022)

(Academy of Architecture&Art of Guangxi Arts Institute,Nanning 530022,China)

1 干欄建筑群落之語意

廣西少數民族在生活實踐中創造了用竹木架立梁柱做成的干欄式住宅。人住樓上,樓下敞空,便于通風防潮,防水災及蛇蟲猛獸,適應地勢不平的南方山區。

傳統的干欄建筑重視建筑群體組合以及建筑與周圍環境的協調關系。群體組合有兩種構圖方法,一種是中軸對稱的嚴謹構圖方式,另一種為自由組合的構圖方式,它們都是十分重視對中和、平易、含蓄而深沉的空間意境的追求。

于是,就有了詩畫一般的村寨景色,充滿美妙音樂般的村落。(圖 1)

村寨的建筑基本上沿著等高線呈臺階狀分布,疏密相間,高低錯落。加之村落建筑背靠氣勢渾厚的大山,面朝開闊地或者河湖、溪川。大自然的鬼斧神工,經過幾千年的造山運動,用自然的法則把山和水梳理了一遍又一遍,因此,山是美的,水也是美的。正是因為干欄建筑利用山地的起伏,依山而建,利用架空的手法處理山體坡度問題,不像城市建設一樣把山鏟平再建建筑,這樣盡管干欄建筑在山體上建立了許多座單體建筑,但他的基地本身和山體的起伏一致,所以從高低錯落的輪廓線來看,村落的整體不均勻的,自由組合的形式不但沒有改變山體的本來的自然起伏面貌,反而加強了起伏的特征,且將建筑和山體緊緊地合理的融合在一起,村寨建筑隨著山勢起伏,屋頂坡面與山坡傾斜度相照應,加之天然材料的廣泛應用,建筑群落和大自然融合在一起,惟有村落中的幾個標志性建筑物鼓樓突兀而起,好似交響曲里的幾個高亢有力的飽滿和弦響徹天空,又仿佛像人類的精神在自然中升華。

圖1

在建筑造型上,巧妙地利用踏步、樓梯、空廊、平臺,取得與地形環境自然和諧的效果。此外,干欄建筑所采用的材料均為當地產的木料,下層為架空層用木塊、竹片、片石圍合成的通風性能極好的空間,二層以上主要采用木板,竹片或蘆葦席圍合。路面采用卵石、石塊、條石、石板鋪筑,與環境極為協調。村寨的道路巧于借助自然環境,縱橫交錯,線形曲折,猶如一條條有生命的脈絡,曲折之間反映出線性特征,呈現出音樂的旋律美。以上特點是干欄建筑和環境的完美配合而產生畫意美,詩情美、旋律美的重要原因。

在廣西,大多數少數民族村落依山傍水,利用天然地形地勢,形成“山水、人家”的格局,表現出一種幽遠、淡泊的建筑的意境。在這種哲學理念指導下的建筑行為,注重物質和精神的統一,虛實結構的結合,陰陽轉換的韻律,以及草木環繞的協調。它使整個民族建筑的整體輪廓、屋頂天際線與所在的地形、地貌、山水等自然景象取得和諧統一。

結構是藝術作品重要的表現手段和形式要素之一,建筑與音樂結構形式,具有共同的美學法則。干欄建筑的構成要素包括挑臺、廊、樓亭猶似音樂的“連接部”、“過渡句”、“呈示部”、“展開部”、“再現部”等等。有時也包括“序奏”和“尾聲”。他們都具有連接整體和貫通全局的作用,同時本身也具有動靜相生、別具特色的審美價值,干欄建筑與音樂上的這些“部件”、“段落”,其本身就是可貴的藝術品。

2 侗族風雨橋

侗族的風雨橋是獨具風姿的木結構橋梁,木橋上加蓋長廊和亭,廊和亭有著優美的比例關系,廊中加亭,點線結合,主次有序,錯落生趣,不但自成一景,又與田園風光、自然山水互為映襯。

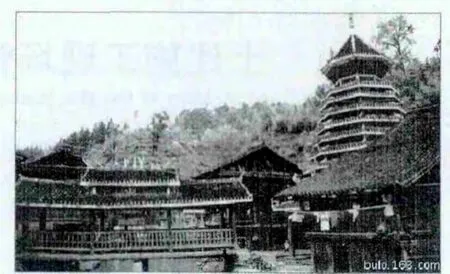

例如廣西三江侗族自治縣林溪鄉程陽橋,“從橋的結構方面上看,橋下部分為青料石壘砌的二臺三墩,橋墩為六面柱體,上下游均為尖形,迎水角68度;橋中間部分為密布式懸臂托間柱支梁木質橋面,共19間橋廊;橋上部分為木質梁柱鑿榫衡接構成重檐翹角、層次分明的廊亭體系,共有五座塔閣式橋亭”。[1](圖2)

圖2

圖4

從水平方向上看程陽橋,它具有獨特的節奏和韻律。橋梁建造者把兩端塔閣式橋亭與中間三座橋亭的造型區分開來,兩端亭為歇山亭,這不正是美妙樂曲的“序奏”和“尾聲”嗎?而二、四亭為四角攢尖葫蘆寶頂,中亭為六角形攢尖頂,五座橋亭通過相等距離的廊來連接(每橋孔距離14.8m),“樂章”的高潮部分出現在中間三座尖頂的橋亭上,從高度上來看,作為高潮部分的橋亭明顯比“序奏”和“尾聲”要高出許多,音樂從引橋進入歇山亭開始演奏,通過第一個連廊,到達樂章第一個小高潮(第二亭),再次通過相等距離的連廊,到達風雨橋中心位置的橋亭建筑上的最高處(中庭),最高潮則消失在中亭的塔尖處……音樂再次通過連廊進入到樂曲的四分之三處(第四亭),這里產生的音響效果和第二亭一樣,是一種對稱形式的組合,之后到達最后的歇山亭和引橋,音樂就此終止,用數字形式表現出來就是1-2-1-1-3-1-1-2-1。

此外橋的四層重檐構成的巨大塊面,加上那些交織的紛繁復雜的木架構所形成線條互相對比,它們之間有著和現代美學同樣的造型元素:點、線、面的結合。這種“點”、“線”、“面”的類似數學系統的應力和張力的彼此“支持”,依次相同聳立的五座亭樓,在沉靜凝練,舒展大氣中透出幾分靈動,與隱隱約約的群山相對,山似橋之影,橋疑山之魂,對此你慢慢品讀,細細琢磨,它仿佛就是在你耳邊響起的一曲古老深迥的侗族大歌。

“艷說林溪風雨橋,橋長廿丈四尋高。重瓴聯閣怡神巧,列砥橫流入望遙。竹木一身堅勝鐵,茶林萬載茁新苗。何時得上三江道,學把犁鋤事體勞。”詩人郭沫若的賦詩盛贊正是程陽橋詩情畫意的高度概括,也正是風雨橋設計的藝術語意作用的結果。

3 鼓樓

鼓樓與風雨橋,是侗族鄉寨特有的標志。有侗寨就有鼓樓,一般是一個族姓建一座鼓樓,因此,大的村寨便有四五座鼓樓。(圖 3、4)

鼓樓的“神”存在于鼓樓的造型完全區別于村寨中的任何建筑,鼓樓是杉木結構的塔形建筑物,底為四方形,上面為多角形,有四檐四角、六檐六角、八檐八角等不同類型。這樣特殊的外在造型在村落中尤為突出,也正顯示了鼓樓的不一般的建筑功能。

圖3

鼓樓的“勢”和“韻”“意”,與繪畫語言同出一轍,筆者認為不僅從鼓樓的高度能表現,而且鼓樓往往分為很多層屋檐,層數均為單數,三、五、七、九層不等,有的還高達十幾層。這種以多層疊加,且逐層縮小的建筑手法,賦予鼓樓一種中向上的動勢,設計者為了更好的控制這種“勢”的節奏,在鼓樓的高聳處做分節處理,它把最后一層的高度和其它層的間隔高度完全的區分開來,且最后一層的體量有所變大、拉伸,這樣做的好處就是有效的控制住了來自建筑下方的均勻的遞減式的屋檐層所形成的“勢”和“韻”,好像優美樂章快要到達高潮時,作曲家故意把旋律遏制住,形成一個短小的停頓,以便與最后的高潮產生最強烈的對比。從外形上看,就好像人的頸部一樣重要。鼓樓最頂端是造型別致的樓頂,有尖頂、歇山頂、懸山頂等式樣,頂上還有象征吉祥的寶葫蘆、千年鶴等雕飾物,這里的小裝飾,完全集中體現了少數民族人民對幸福生活的向往和追求,也是他們精神意志最高形式的表現,這個表現不僅可與民族群體心理情境產生共鳴,同時也可與觀賞者產生心理時空共鳴。

鼓樓的梁柱瓦檐均飾以彩繪,精致華美,整座建筑,不用一釘一鉚,全部以榫槽銜接,其“人”字形斗拱結構堪稱一絕,檐角曲翹,檐下木花朵朵,閣檐重疊,巍峨屹立,蔚為壯觀。閣檐外圈用涂料涂成白色,白色的層層相疊,逐層尺寸遞減,從遠看白色檐邊線條與灰瓦大塊面的強烈對比,把鼓樓的外形特征有力的勾勒出來。

4 “空中樓閣”真武閣

1962年,我國清華大學著名古建筑學家梁思成教授來到廣西容縣,經反復研究,發現真武閣是我國古代建筑史上最巧妙、最科學地運用杠桿結構原理建成的神奇建筑。真武閣是集精湛的力學、數學、物理學和藝術融于一體的絕世佳作。它被梁思成教授稱為“天南杰構”。(圖5)

閣高13.2米,面寬13.8米,進深11.2米,從立面上看,真武閣三層閣樓,第一層屋檐與層高相比二、三層大得很多也高很多,從遠處看像一個頭戴戰盔的將軍,威武地屹立在江邊上。

真武閣的內部空間更能變現出音樂的強烈韻律和節奏。進入閣內一層,四周橫梁上的整齊排列的斗拱,和天頂排列有序的橫梁相呼應,他們在結構上相互依托,在視覺韻律上好似用莊嚴的慢行板演奏的大型交響樂。整齊的一排排的木結構的排列,中間間隔出白色的屋面板材,黑白交替,但是方向一致,就好像結構素描的排線一樣,把結構再一次強調出來。斗拱與橫梁的每一處巧妙銜接,都好像音樂中跳躍的音符,不但打破了過于尋常的結構的平行排列,還把建筑的結構的起承轉合強調與勾勒出來。

圖5

日光的不斷變幻對于建筑體來說,它有著決定性的重要意義。從真武閣的一層走到第三層,我們能感受到完全的不同的空間效果。一層是架空層,四面無圍合,但是有趣的是最外圍的橫梁很低,在橫梁上,真武閣的建筑設計師加上了斗拱,目的就在于把一層的屋檐面擴展到最大,陽光可以透過排列在橫梁上的整齊有序的斗拱的間隙照射進來,如花朵般地撒在地上,斑斑駁駁,使一層明亮但不刺眼且富有生氣!(圖6)當我們通過狹窄的樓梯進入第二層的時候,光線突然變得很暗,待慢慢適應以后,才發現這個空間四周圍合,通過四面的花窗引進采光照明。這個空間的采光很容易通過花窗來控制,花窗關閉后,二層幾乎完全黑暗了。也許這種設計正是為了官士更容易觀察室外的兵士操練而設計的,到達第三層時,感覺幾乎到了黑夜,陽光僅僅從四面的四個小窗子照射進來,沒有人愿意呆在陰暗的角落,此時的人會主動的向窗口靠近,奇跡出現了,樓內的結構是沒有人能夠看清楚,但是樓外的景色卻格外的清晰,真武閣對面的江水、綠樹、竹林、和小船盡收眼底,第三層那有限的四扇小窗中的風景,就好像用電腦過濾了一樣,比平時看到的更加清楚,顏色更加鮮艷,其實原理很簡單,屋內被設計得很暗,那么窗外的景色自然也就更加清晰了。

圖6

在青山綠水環抱的真武閣面前,在這個威武的建筑面前,站在古經略臺上仿佛能聽到古時軍士操練的吶喊,還能感覺到軍士們整齊有力的步伐,這里也許沒有了優美的交響樂,但是卻能聽到當年響徹天際的擂鼓聲。建筑的語言在此處傳遞,設計的藝術語意再一次準確地迎合了人們的心理情境,并且喚起了人們超越時空的聯想,從而滿足了人們的審美需求。

[1]《廣西民族傳統建筑實錄》編委會.廣西民族傳統建筑實錄[M].廣西科學技術出版社,1991.

[2]楊燕敏.弘揚傳統建筑文化 發展民族建筑事業[J].古建園林技術,1998(03).

[3]余自力.傳統建筑的啟示[J].四川建筑科學研究,2006(06).