四川丘陵旱地小麥機播技術配套耕作措施研究及綜合評價分析

李金剛 ,樊高瓊 ,湯永祿 ,李朝蘇 ,吳 春 ,陳 溢 ,郭 翔 ,馬宏亮

四川是我國重要的糧食主產區之一,小麥是四川重要的糧食作物[1-3]。四川小麥主要分布在丘陵旱地,種植制度為“小麥/玉米/大豆”[4]。丘陵旱地坡多路窄,地塊狹小,加上多熟的種植制度,導致該區域機械化水平低,小麥種植效益低,2007年調查的種麥收益為2.6元/667m2,播種人工投入占小麥生產成本的69%-87%[5]。小麥種植面積也由2000年的160萬hm2下滑到2012年的128萬hm2,總產由614萬t下滑到555萬t。如何促進丘陵旱地小麥生產可持續發展、確保區域糧食安全是農學家們急需解決的重要課題。在我國人口結構變化和城鎮化大背景下,勞動力是未來農業生產的最大問題,解決勞動力短缺問題,機械化是必經之路。我國北方小麥生產機械化率已基本達到100%,四川丘陵旱地小麥生產機械化尚處于起步階段,加快機械化進程尤為迫切。

結合丘陵地勢起伏、地塊小和套作種植特點,四川省農業科學院作物研究所與中江縣豐澤小型農機制造有限公司聯合設計研制了2B-4等多種型號播種器,播幅0.8m或1.0m,條播,配套動力為3.7-7.4kW的微耕機[3]。該播種器經過近幾年的示范推廣,逐漸暴露出一些問題,最重要的問題是機播小麥抗旱性不強,一旦遇到冬干(如2010和2012年),機播小麥出苗差,分蘗少,前期生物量積累不足,有效穗偏低,嚴重減產。出現機播小麥節支卻不增產增效,甚至減產減效的尷尬局面,限制了機播技術的推廣應用。根本原因在于缺乏與機播技術配套的農藝措施,降低了機播技術的應用效果,農機農藝急需交融促進[3,4,7]。前人研究表明,保護性耕作有顯著保墑效果[8-14],而在四川丘陵區域,與機播小麥配套的耕作措施研究缺乏,限制了機械化播種的增產潛力和推廣應用。鑒于此,結合四川丘陵旱地小麥生產問題和前人研究結果,試驗在免耕、旋耕和翻耕條件下,設置秸稈覆蓋和不覆蓋,研究耕作措施對機播小麥播種質量、群體質量和產量的影響,采用綜合指數分析法全面評價不同耕作措施條件下機播技術應用效果的優劣,以期探索提高丘陵旱地小麥機播技術應用效果的配套耕作措施,促進旱地小麥機播技術推廣應用,提高四川小麥生產機械化水平。

1 材料與方法

1.1 試驗概況

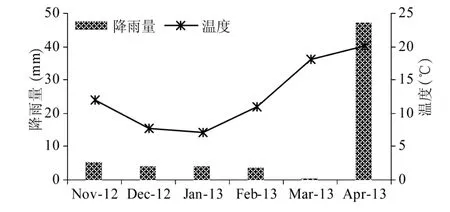

試驗于2011-2013年在四川簡陽市蘆葭鎮英明村進行。試驗點(104°30′E,30°17′N)位于川中丘陵生態區。試驗地土壤肥力中等,pH值7.5,全氮0.0696%,全磷0.9840%,全鉀0.0634%,速效氮51.13mg/kg,速效磷4.23mg/kg,速效鉀100.9mg/kg,有機質1.14%。2012-2013年小麥生育期降雨量和溫度見圖1,氣象數據由四川省農業氣象中心提供。試驗采用2B-4型播種機,該播種機由四川省農業科學院作物研究所主持研發,質量輕,條播,由微耕機驅動,適應丘陵旱地生產和地形[3]。

圖1 2012-2013年小麥季降雨量和溫度

1.2 試驗設計

試驗采用裂區設計,主區為耕作方式,設翻耕(CT,conventional tillage)、旋耕 (RT,rotary tillage)、免耕(NT,no-tillage)三種耕作方式,其中翻耕為手工鋤頭翻挖,深度20 cm,微耕為旋耕機旋耕2次,旋耕深度15 cm;副區為秸稈覆蓋,設秸稈覆蓋(M,straw mulching)與不覆蓋(NM,no straw mulching),播前將玉米秸稈粉碎,長度小于5 cm,覆蓋量為2625 kg/hm2。試驗共6個處理,3次重復,18個小區,小區面積為40 m2(20 m×2 m)。采用“雙三O”模式,麥/玉套作,即2 m為一個復合單元,其中1m播種機播種4行小麥(行距25 cm),另外1 m為預留行,翌年3月種玉米。參試品種為川麥42,采用播種機條播,播量82.5 kg/hm2,預定基本苗120×104株/hm2,出苗調查后勻苗。全生育期施純N 75 kg/hm2,P2O545 kg/hm2、K2O 45 kg/hm2;氮肥60%作底肥,40%于12月中旬追施。播種后澆水6 mm,以保證出苗;澆水后對相應小區進行秸稈覆蓋。

1.3 調查項目與測定方法

1.3.1 播種質量調查 播種后,于各小區選擇10個樣點調查土壤覆種厚度;在每小區選擇3個1 m2樣點調查裸露種子數,以裸露種子數占單位面積播種粒數的比例為晾籽率。出苗后,在每小區選擇3個1 m2樣點調查每行的斷壟長度(連續20 cm內無苗則視為斷壟),以斷壟長度占樣點各行總長(4 m)的比例為斷壟率;在每小區選擇10個0.5 m2樣點調查苗數,將樣點間苗數的變異系數(CV)作為衡量出苗均勻度的指標,變異系數越小則出苗越均勻。

1.3.2 小麥群體指標測定及產量調查 于小麥三葉期,在每小區選取2個1 m2作為定點調查樣點,分別在三葉期、拔節期、開花期和成熟期調查群體莖蘗數。在分蘗期、拔節期、開花期和成熟期,分別在各小區邊行和中間行各取15 cm樣段植株樣,將植株分器官分裝,于105℃殺青1 h,置80℃烘干后用千分之一天平稱重。用于換算群體干物質積累量,采用干質量法換算LAI[4]。

收獲時挖方(挖方面積4 m2)測產。對成熟期取樣植株進行考種,調查穗粒數和千粒重;并分籽粒和秸稈烘干稱重,換算收獲指數。

物質積累關系式:花后積累量=成熟期干質量-開花期干質量;花后貢獻率=花后積累量/產量×100%。

1.3.3 整地和播種物質能量投入調查 調查各處理整地和播種環節物質能量投入,并以大面積生產中不同耕作措施的整地、播種物質能量投入調查結果為輔助參考。將物質能量投入轉換為貨幣形式。

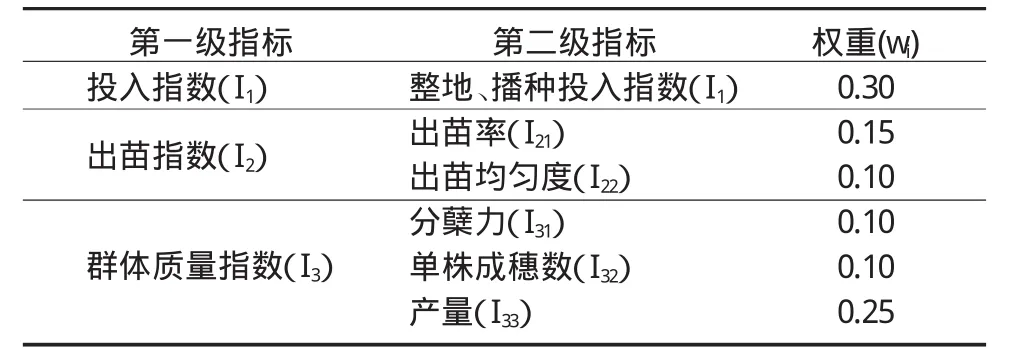

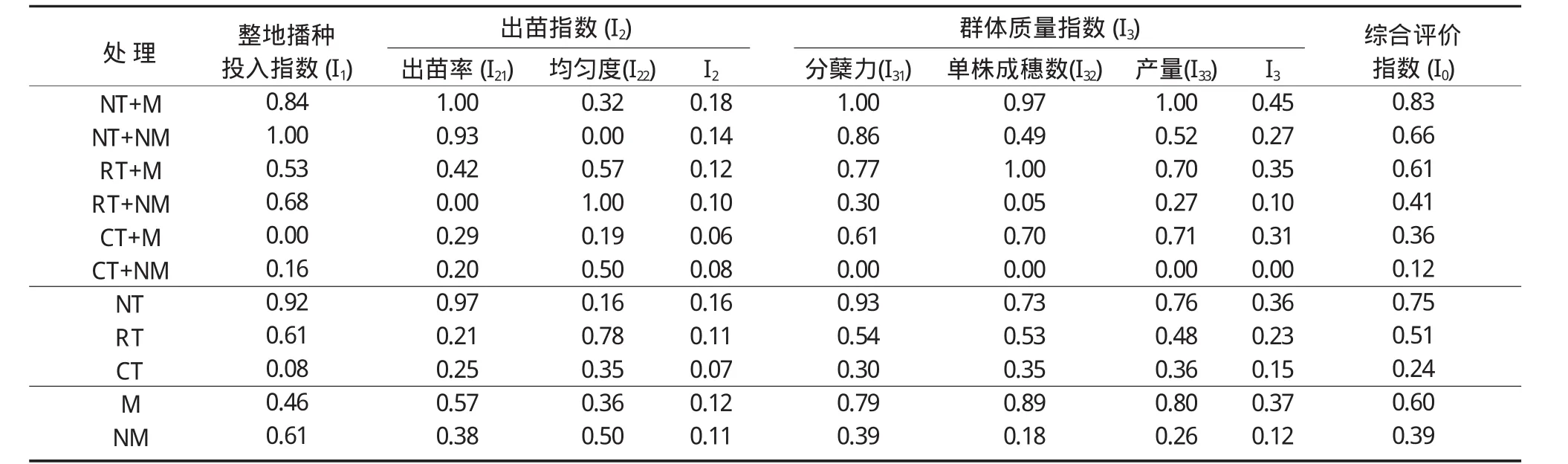

1.3.4 綜合評價指數 為全面科學有效的評價不同耕作措施下小麥機播技術的應用效果,本文選擇了重要的相關指標建立綜合評價指標體系(表1),結合指標的重要性賦予相應權重值(wi)[15,16]。采用綜合指數評分法分析小麥機播技術在不同耕作措施間應用效果的優劣。綜合評價指數(I0)越大,則表明應用效果越突出[15]。

表1 小麥機播技術應用效果綜合評價指標體系

1.4 數據處理

兩年試驗規律基本一致,本文分析數據采用2012-2013年試驗結果。試驗數據用Microsoft Excel 2007整理計算,用DPS7.05進行數據差異顯著性檢驗。

2 結果分析

2.1 不同耕作措施對小麥機播播種質量的影響

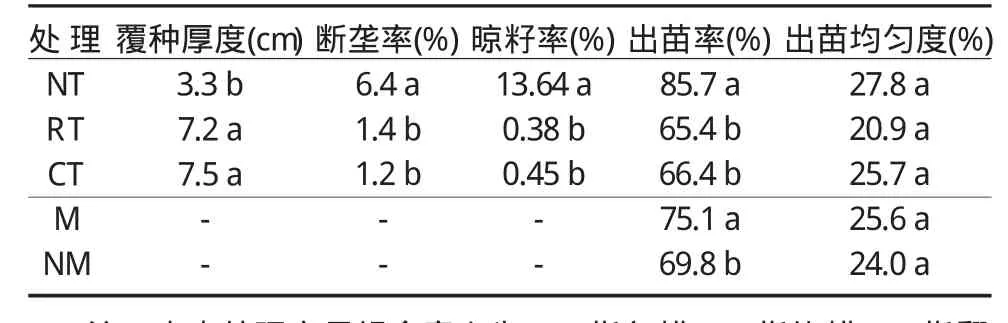

表2表明,旋耕和翻耕后機播小麥種子入土深,覆土效果顯著好于免耕;免耕下的晾籽率和斷壟率顯著高于旋耕和翻耕;但免耕的田間出苗率達到85.7%,顯著高于旋耕和翻耕的。秸稈覆蓋處理的田間出苗率顯著高于不覆蓋。耕作方式間、覆蓋與不覆蓋間的出苗均勻度差異均不顯著。

表2 耕作措施對小麥機播播種質量的影響

2.2 不同耕作措施對機播小麥群體質量和產量的影響

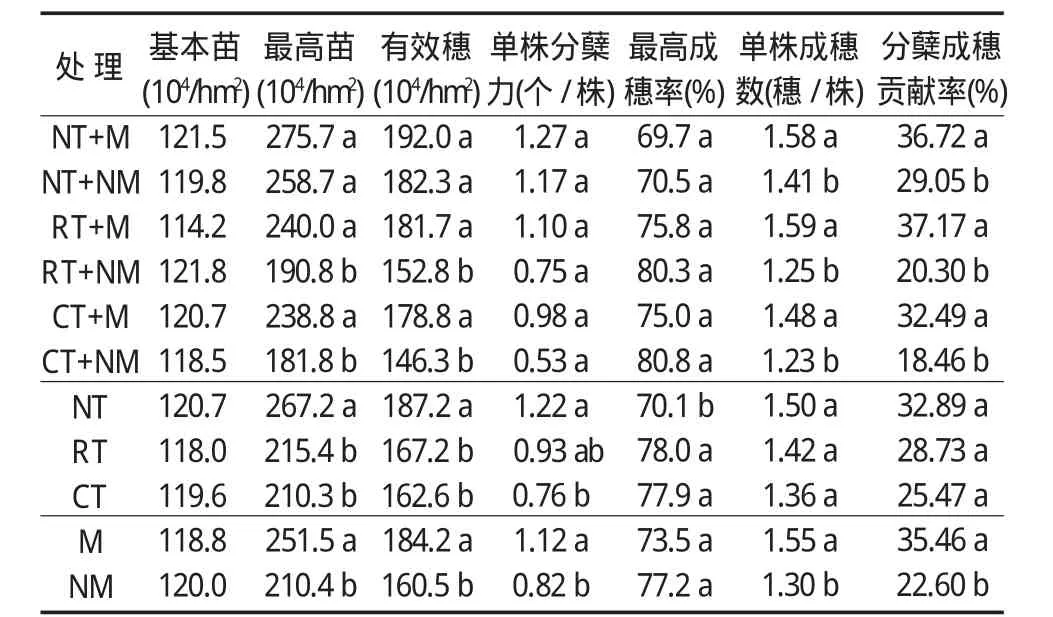

2.2.1 耕作措施對機播小麥分蘗特性及成穗特性的影響 由表3可知,在基本苗基本一致的情況下,免耕下的最高苗和有效穗顯著高于旋耕和翻耕,旋耕和翻耕間差異不顯著;秸稈覆蓋的最高苗和有效穗均顯著高于不覆蓋處理;而耕作方式和秸稈覆蓋間的互作效應不顯著。進一步分析發現,免耕的單株分蘗力分別比旋耕和翻耕的高37.4%和62.6%;單株成穗數比旋耕和翻耕的高5.6%和10.3%,分蘗成穗的貢獻率比旋耕和翻耕的高4.2%和7.4%。就秸稈覆蓋而言,覆蓋后的單株分蘗力、單株成穗數分別較不覆蓋高36.6%和19.2%,分蘗成穗的貢獻率比不覆蓋高12.9%。

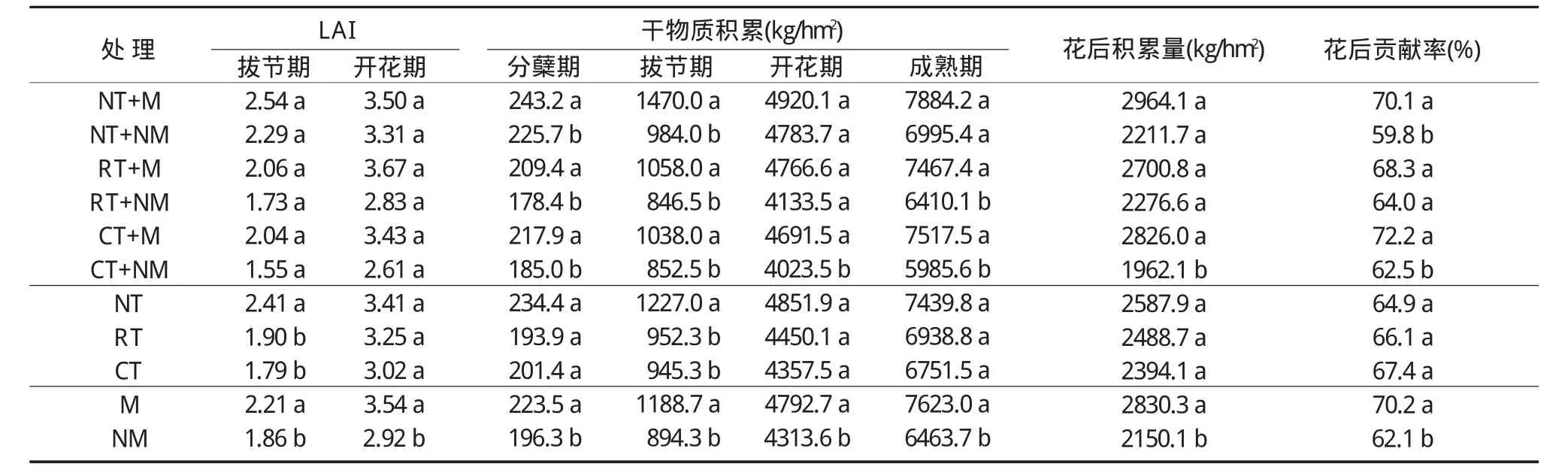

2.2.2 耕作措施對機播小麥干物質積累及LAI的影響 試驗結果表明(表4),免耕處理在拔節期和開花期的LAI均最大,在拔節期顯著高于旋耕和翻耕處理;無論是免耕、旋耕還是翻耕,秸稈覆蓋后的LAI均高于不覆蓋處理,拔節期以免耕+覆蓋的LAI最大。就均值而言,拔節期和開花期秸稈覆蓋下的LAI較不覆蓋高18.8%和21.2%,差異顯著。就群體干物質積累而言,在分蘗、拔節、開花和成熟期,均以免耕處理下的群體干物質積累量最高,在拔節期差異達到顯著水平;而秸稈覆蓋能顯著增加以上各個生育時期的干物質積累;秸稈覆蓋尤其能促進各耕作方式生育前期,即分蘗期和拔節期的干物質積累。群體花后干物質積累與經濟產量有直接密切的關系,而秸稈覆蓋也顯著增加了花后干物質積累,較不覆蓋高31.6%,花后干物質積累量對產量的貢獻率也顯著提高。以上結果說明,免耕和秸稈覆蓋能顯著促進群體生長,群體LAI大,花前和花后干物質積累量多,為高產奠定了堅實的物質基礎。

表3 耕作措施對機播小麥分蘗特性和成穗特性的影響

表4 耕作措施對機播小麥LAI和干物質積累的影響

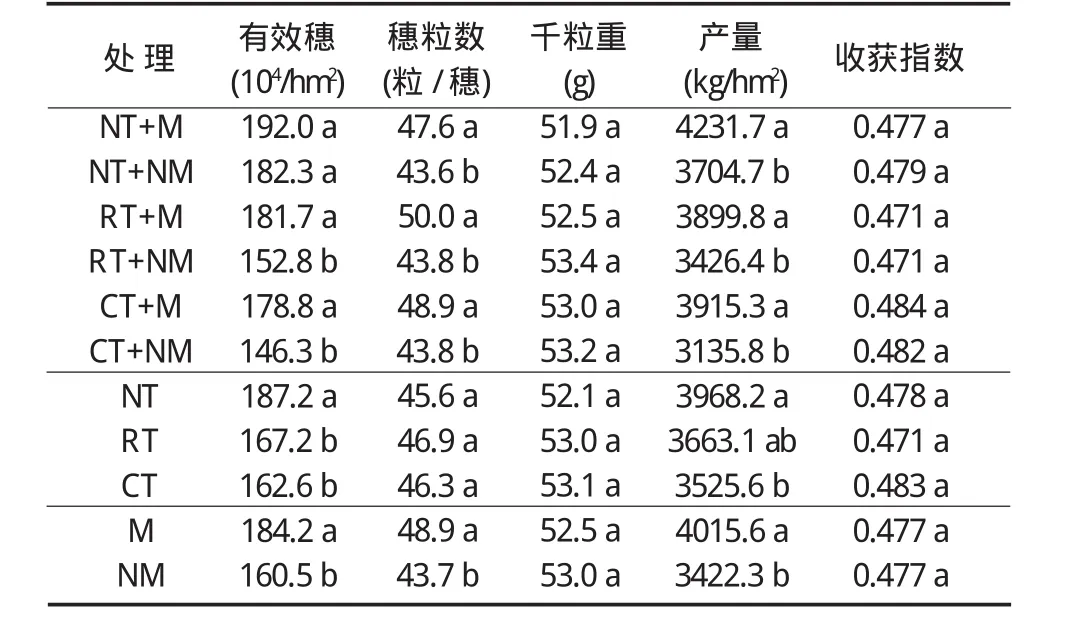

2.2.3 耕作措施對機播小麥產量構成及產量的影響 耕作方式和秸稈覆蓋顯著影響機播小麥產量構成和產量(表5)。免耕的產量分別比旋耕和翻耕高8.3%和12.6%,與翻耕差異達顯著水平,旋耕和翻耕差異不顯著。產量的提高在于有效穗的增加,免耕的有效穗分別比旋耕和翻耕高11.9%和15.1%,差異顯著。而耕作方式間穗粒數和千粒重差異不顯著。秸稈覆蓋對有效穗和穗粒數均有顯著的促進作用,分別較不覆蓋高17.8%和5.2粒/穗,而千粒重差異不顯著。在三種耕作方式條件下,秸稈覆蓋均表現出顯著的增產效應,秸稈覆蓋的產量比不覆蓋平均高出17.3%,又以免耕+秸稈覆蓋后的產量最高,達4231.7 kg/hm2,較翻耕+不覆蓋增產34.9%。綜合表明,免耕較大的群體有效穗是其增產的基礎,而秸稈覆蓋顯著促進群體有效穗的形成和提高小花結實率,增加穗粒數,進而實現群體的增產效應。

表5 耕作措施對機播小麥產量構成、產量和收獲指數的影響

2.3 耕作措施間小麥機播技術應用效果綜合評價分析

根據建立的綜合評價指標體系(表1),以I1為整地、播種階段的評價指數,I2為出苗質量評價指數,I3為群體質量評價指數,以綜合評價指數(I0)評價不同耕作措施下小麥機播技術應用效果。結果表明(表6),三種耕作方式間,免耕具有投入少(I1最大),出苗效果好(I2最大)和較好的群體質量(I3最大),免耕的綜合評價指數(I0)大于旋耕和翻耕,表明免耕下機播技術應用效果最優。秸稈覆蓋雖然會增加物質投入,但與不覆蓋相比,能促進出苗,提高機播小麥群體質量,秸稈覆蓋的I0大于不覆蓋,表明秸稈覆蓋能提升機播技術的應用效果。因此,從減少勞動投入、提高播種質量、增強群體質量、提升機播技術應用效果而言,四川丘陵旱地機播小麥配套的耕作措施宜為免耕+秸稈覆蓋。

表6 耕作措施與小麥機播技術結合的應用效果綜合評價

3 討論

3.1 耕作措施對四川丘陵旱地小麥播種質量及群體質量的影響

良好的播種質量是小麥高產的基礎,“苗全、苗勻、苗壯”是評判播種質量的重要指標[2]。適宜的群體大小,合理的群體LAI,充足的群體干物質積累以及協調的產量構成是實現小麥高產優質的基礎[3,4]。對于機播小麥,一般認為[4,7,17],土壤耕作后地表相對平整,土壤疏松,利于開溝,播種機通過性好,播種質量好。本文也得出了類似的研究結果,旋耕和翻耕處理下的覆種效果好,斷壟率和露籽率極低,出苗均勻。但在四川丘陵特殊氣候生態條件下,土質粘重,冬干頻發,而適合于丘陵旱地套作條件的機械以小型或微型為主,碎土和鎮壓能力有限,導致旋耕或翻耕后土壤并不細碎,大土塊多,土壤間隙大,種子與泥土接觸不緊密,加上白天水分蒸發快,保水能力差,干濕交替導致出苗率下降,且大土塊更易導致播種過深,出苗費時費力,消耗營養多,苗子瘦弱,幼苗質量差,本研究中,旋耕和翻耕下的出苗率低,出苗后單株分蘗少、群體LAI小、干物質積累量小,最終導致產量低,不適合作為機播的配套耕作措施。

四川丘陵旱地小麥生育特點為“兩短一長”[3],即全生育期短,分蘗期短,灌漿期長,單位面積有效穗數低是限制高產的瓶頸,更是機播小麥輕簡高產高效的突破口。一播全苗、早蘗促穗是輕簡高產栽培的重要思路。本試驗中,免耕、秸稈覆蓋均能有效促進機播小麥種子出苗,免耕播種的出苗率達到85.7%,顯著高于旋耕和翻耕;秸稈覆蓋較不覆蓋的出苗率高出5.3%,差異顯著。出苗后的單株分蘗力、單株成穗數均高于旋耕和翻耕,拔節期和開花期LAI、花前花后的干物質積累量均以免耕最大,免耕下的單株分蘗力和有效穗分別比翻耕高62.6%和15.1%,秸稈覆蓋下的單株分蘗力和有效穗分別比不覆蓋高36.6%和14.8%。前人研究表明,免耕、秸稈覆蓋等保護性耕作的保墑作用為作物生長提供必要的水分保障,促進作物群體質量提高和增產[12,14,18,19]。本試驗研究結果也表明,最終產量以免耕+秸稈覆蓋最高,達4231.7 kg/hm2,較翻耕+不覆蓋處理增產34.9%。因此,免耕+秸稈覆蓋可作為四川丘陵旱地機播小麥高產栽培技術中的配套耕作措施加以推廣應用。

3.2 耕作措施與小麥機播技術配套應用效果的綜合評價

綜合評價分析表明,相較于翻耕和旋耕,免耕具有投入低,出苗率高、群體質量好、產量高的優點,產投比高,促進機播技術應用效果的提升。需進一步完善機具性能以提升免耕的播種覆土效果。秸稈覆蓋能顯著改善丘陵旱地機播小麥群體分蘗不足,有效穗偏低的狀況,增產效應突出,提升了丘陵旱地小麥機播技術的應用效果。因此,免耕+秸稈覆蓋具有投入少、群體質量好、產量高等優點,是四川丘陵旱地機播小麥適宜的配套耕作措施。

4 結論

三種耕作方式中,旋耕和翻耕條件下的播種質量較高,需要進一步完善播種機具性能,使其進一步適應免耕播種。免耕促進田間出苗,分蘗能力強,各生育時期LAI高,花前花后干物質積累多,成穗多,與翻耕相比有明顯增產效應;秸稈覆蓋對機播小麥群體質量有顯著影響,各指標均優于不覆蓋,比不覆蓋顯著增產。綜合分析表明,免耕和秸稈覆蓋等保護性耕作措施能促進小麥機播技術應用效果的提升。因此,“免耕+秸稈覆蓋”具有高產高效特點,是適合于四川丘陵旱地機播小麥高產栽培配套的耕作措施。

[1]朱明倉,楊韜.四川省糧食生產的現狀和特征分析[J].決策咨詢通訊,2007(3):35-37.

[2]余遙.四川小麥[M].成都:四川科學技術出版社,1998:323-345.

[3]湯永祿,李朝蘇,余秀芳,等.西南旱地套作小麥帶式機播技術組裝與示范效果[J].耕作與栽培,2010(4):60-61.

[4]樊高瓊,鄭亭,陳溢,等.耕作方式、播深及覆土對機播套作小麥群體質量和產量的影響[J].農業工程學報,2011,27(S2):20-25.

[5]蔣遠勝,丁明忠,林方龍,等.四川主要糧食作物生產成本收益分析[J].四川農業大學學報,2007,25(3):357-364.

[6]韓賓,李增嘉,王蕓,等.土壤耕作及秸稈還田對冬小麥生長狀況及產量的影響[J].農業工程學報,2007,23(2):48-53.

[7]高煥文.農機農藝結合建設持續高產保護性耕作體系[J].農業技術與裝備,2010(1):12-14.

[8]張海林,高旺盛,陳阜,等.保護性耕作研究現狀、發展趨勢及對策[J].中國農業大學學報,2005,10(1):16-20.

[9]賈春林,郭洪海,袁奎明,等.黃淮區不同播種方式對玉米出苗質量和土壤環境的影響[J].玉米科學,2012,20(1):108-111.

[10]張金霞,劉成元,施炯林,等.河西灌區免耕秸稈覆蓋對春小麥播種及出苗的影響[J].甘肅農業大學學報,2006,41(4):31-34.

[11]王紅光,于振文,張永麗,等.耕作方式對旱地小麥耗水特性和干物質積累的影響[J].作物學報,2012,38(4):675-682.

[12]鞏杰,黃高寶,陳利頂,等.旱作麥田秸稈覆蓋的生態綜合效應研究[J].干旱地區農業研究,2003,21(3):69-73.

[13]黃明,吳金芝,李友軍,等.不同耕作方式對旱作區冬小麥生產和產量的影響[J].農業工程學報,2009,25(1):50-54.

[14]Machado S,Petrie S,Rhinhart K,et al.Tillage effects on water use and grain yield of winter wheat and green pea in rotation[J].Agronomy Journal,2008,100(1):154-162.

[15]秦國明,孫希昌.綜合指數法在農業生態系統效益評價中的應用[J].廣東農業科學,2007(12):94-95.

[16]王春枝.綜合評價指數模型的比較與選擇 [J].統計教育,2008(4):17-18.

[17]戚從清.淺析影響小麥播種質量的幾個因素[J].安徽農學通報,2010,16(08):65,79.

[18]Feng F X,Huang GB,Chai Q,et al.Tillage and straw management impacts on soil properties,root growth,and grain yield of winter wheat in northwestern China[J].Crop Science,2010,50(4):1465-1473.

[19]李玲玲,黃高寶,張仁陟,等.免耕秸稈覆蓋對旱作農田土壤水分的影響[J].水土保持學報,2005,19(5):94-96,116.