論“違法所得”在著作權侵權損害賠償計算中的適用

尚廣振 / 華東政法大學知識產權學院

論“違法所得”在著作權侵權損害賠償計算中的適用

尚廣振 / 華東政法大學知識產權學院

著作權法實施二十多年以來,著作權侵權損害賠償計算方式得到不斷完善與發展,但實踐中出現了過多適用法定賠償、賠償數額較低等亟待進一步解決的問題。損害賠償過低成為權利人心中的隱痛,如何合理地計算賠償額也是縈繞于法官心頭的難題,更是一個值得關注與討論的問題。目前討論大多集中于如何合理適用法定賠償、引入懲罰性賠償機制等方面,而較少關注“違法所得”這一基本方法的適用。“違法所得”的適用及其與“實際損失”的協調是解決賠償額過低的重要方式,更是堅持全面賠償原則的基本要求。賦予當事人選擇適用賠償計算方式的權利,能更好地維護權利人的利益。目前的法律中已有遏制侵權行為的制度設計,應嚴格限制懲罰性賠償機制的適用,以維護公平合理的法律價值目標。

著作權侵權;損害賠償計算;違法所得;全面賠償原則

一、問題的提出

從我國著作權法的立法沿革可以看出著作權侵權損害賠償的計算問題愈加得到重視,同時也反映出實踐中的問題對法律變革的訴求。

(一)立法變遷及現實困境

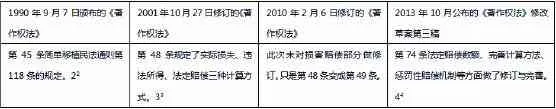

本文對我國著作權法的關于損害賠償部分的制度設計變遷做了一個梳理與對比。1由表1可知,我國著作權法從1990年的簡單移植適用《民法通則》的內容到2012年修改草案第三稿的較為細化規定的發展過程。這體現了我國著作權法為了保護權利人合法權益所做出的努力。

但實踐中著作權侵權損害賠償數額過低的問題仍舊困擾著權利人。據《2012年度知識產權保護社會滿意度調查》的數據顯示,大眾最不滿意的是知識產權侵權的賠償額過低,48%權利人認為侵權賠償額過低【1】。通過對比北京、上海、廣州三地部分著作權侵權損害賠償案件統計表(見表2)也可以看出平均判賠比例之低(分別為2%、18%、15%)。盡管這是多方面因素導致的,但也從一個側面說明了損害賠償計算中存在的問題。

(二)問題所在:過多適用法定賠償

著作權侵權損害賠償額較低與頻繁適用法定賠償(Statutory Damages)的標準來計算賠償額有重要關系。中南財經政法大學知識產權研究中心完成的《知識產權侵權損害賠償案例實證研究報告》顯示:基于2032件有效著作權案件統計結果為,采用“實際損失”判賠標準的有431件,占21.21%,采用“違法所得”判賠標準的5件,0.25%;采用“法定賠償”判賠標準的有1596件,占78.54%【2】。

法定賠償是因無法查明權利人損失及侵權人違法所得而由法院適用的損害賠償計算方式。依目前的著作

注 釋

1. 本文論及的著作權法立法變遷限于1949年建國后的法律變革以及2012年的著作權法修改草案,不包括清朝的《大清著作權律》及民國時期的著作權相關法律文件。權法規定,其有嚴格的適用條件及順次。6而實踐中卻過多的適用法定賠償方式,并出現了法定賠償簡單化、賠償數額畸輕畸重等問題【3】。

(三)現有的解決思路及可能的完善途徑

為了充分維護權利人的合法權益、遏制侵權行為,我國著作權法對于損害賠償的計算方式作了較大的完善與改進。面對損害賠償過低,權利人不愿意維權的現狀,最高人民法院副院長奚曉明表示:“今后一段時間,知識產權審判要加大賠償力度,充分維護權利人的利益。”7目前解決損害賠償過低的思路通常集中于適用懲罰性賠償來震懾侵權行為【4】【5】;或通過明確適用前提、明確量化標準與酌定方法完善法定賠償制度【3】392-394;或者提高法定賠償數額8等方面。

表1:著作權侵權損害賠償制度設計的變遷

表2:北京、上海、廣東的部分著作權損害賠償案件統計表5

上述完善途徑確有可取之處,但基于民事賠償的“補償性賠償”基本原則及著作權法的整體制度設計,應當嚴格限制懲罰性賠償的適用并且著重探討“實際損失”與“違法所得”的計算方式在損害賠償中的適用。

損害賠償作為侵權者承擔民事責任的一種方式,除此之外還有停止侵害、消除影響、賠禮道歉及相應的附隨責任。針對著作權侵權行為,法院對侵權者施加的民事責任應當達到三個基本目標:一是使侵權者停止侵權行為,防止損害后果的進一步擴大;二是使著作權人所蒙受的損失得到充分的補償;三是防止侵權者今后繼續從事侵權行為【6】。《著作權法》第52條規定:“人民法院審理案件,對于侵犯著作權或者與著作權有關的權利的,可以沒收違法所得、侵權復制品以及進行違法活動的財物。”由此可以看出,著作權法已經通過民事制裁的方式對侵權人做了一定的懲戒,防止

注 釋

2. 1990年《著作權法》第45條:“有下列侵權行為的,應當根據情況,承擔停止侵害、消除影響、公開賠禮道歉、賠償損失等民事責任;。。。。”《民法通則》第118條:“公民、法人的著作權(版權)、專利權、商標專用權、發現權、發明權和其他科技成果權受到剽竊、篡改、假冒等侵害的,有權要求停止侵害,消除影響,賠償損失。”

3. 2001年《著作權法》第48條:“侵犯著作權或者與著作權有關的權利的,侵權人應當按照權利人的實際損失給予賠償;實際損失難以計算的,可以按照侵權人的違法所得給予賠償。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。權利人的實際損失或者侵權人的違法所得不能確定的,由人民法院根據侵權行為的情節,判決給予五十萬元以下的賠償。”

4. 2012年《著作權法》修改草案第三稿第74條:“侵犯著作權或者相關權的,侵權人應當按照權利人的實際損失給予賠償;實際損失難以計算的,可以按照侵權人的違法所得給予賠償。權利人的實際損失或者侵權人的違法所得難以確定的,參照通常的權利交易費用的合理倍數確定。賠償數額應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。人民法院認定侵犯著作權或者相關權成立后,為確定賠償數額,在權利人已經盡力舉證,而與侵權行為相關的賬簿、資料主要由侵權人掌握的情況下,可以責令侵權人提供與侵權行為相關的賬簿、資料;侵權人不提供或者提供虛假的賬簿、資料的,人民法院可以根據權利人提供的證據判定侵權賠償數額。權利人的實際損失、侵權人的違法所得和通常的權利交易費用均難以確定的,由人民法院根據侵權行為的情節,判決給予一百萬元以下的賠償。對于兩次以上故意侵犯著作權或者相關權的,應當根據前三款計算的賠償數額的二至三倍確定賠償數額。”

5. 數據來源:http://www.ciela.cn,訪問時間2014年3月13日。

6. 2010年著作權法第49條規定,權利人的實際損失或者侵權人的違法所得不能確定的,由人民法院根據侵權行為的情節,判決給予五十萬元以下的賠償。

7. 參見《最高法院明確當前知識產權審判七大重點》,訪問地址:最高人民法院網,http://www.court.gov.cn/xwzx/fyxw/zgrmfyxw/201303/ t20130321_182815.htm,訪問時間:2014年3月19日。

8.《著作權法修改草案(第三稿)》第74條將法定賠償數額由2010年《著作權法》第49條規定的50萬元以下修改為100萬元以下。侵權者今后繼續從事侵權行為。引入懲罰性賠償的確可以進一步震懾侵權行為,但其對于侵權人是否合理以及如何防止懲罰性賠償的濫用又是一個有待商榷的問題。

另一條可能的完善路徑就是尋求如何更好地適用“實際損失”和“違法所得”的計算方法。盡管適用這兩種方式較為繁瑣,但我們不能因噎廢食。本文暫不討論“實際損失”方式的適用問題,集中討論“違法所得”在著作權損害賠償計算中的適用以及其與相關制度的銜接問題。

恰當適用“違法所得”的計算方式,既堅持了民事責任承擔的基本原則、符合Trips協議的宗旨;9與沒收違法所得等責任承擔方式協調適用也能達到補償權利人損失、遏制侵權行為的司法政策目標。10下文將梳理一下“違法所得”在美國司法實踐中的適用情況,試圖尋找可資借鑒的制度機理。

美國版權法堅持的一個原則就是不能讓侵權人從侵權行為中獲利,賦予權利人計算方法的選擇權。權利人可以選擇適用實際損失或者侵權獲利,或者是實際損失加上未計入該部分的侵權獲利,或者是選擇法定賠償。

二、美國版權侵權損害賠償中“違法所得”適用制度評述

在版權侵權訴訟中,美國版權法通常賦予原告選擇賠償適用的具體計算方法的權利。由原告選擇適用實際損害賠償(Actual Damages)、侵權獲利(Profits of Infringer)或者法定賠償(Statutory Damages)【7】。侵權獲利與違法所得在本文含義相同,均指侵權人因侵權行為而獲得的收入。

(一)美國成文法的規定

美國1976年版權法規定,版權人有權要求賠償其因侵權所遭受的實際損失與版權侵權人因侵權所獲得的未計算在實際損失中的侵權獲利。在確定侵權人侵權獲利時,版權人僅需證明侵權人的總收入,侵權人則需對其可扣除的費用及可歸因于版權作品以外的因素所獲得的收益負舉證責任【8】。1998年修訂的版權法此條并未修訂。

美國眾議院有關1976年版權法的報告對于該條的解釋是:“允許原告就因侵權行為造成的實際損失獲得償還,并且加上可歸因于侵權行為且未計入實際損失計算額中的侵權獲利部分。504條b款表明了判給損失和侵權獲利的不同目的:判予損失是為了補償版權人因侵權行為而遭受的損失,判予侵權獲利是為了防止侵權人從侵權活動中獲得不當利益。當被告的獲利只是原告遭受損失的一種計算方式,同時判予損失和侵權人獲利就是不合適的,因為實際上它們是相同的。當版權人的有些損失沒有反映在侵權者的利潤中,或者說因享有版權作品而獲得的有些利潤沒有計入到損失中時,(b)款就授權判給權利人兩者。法條明確表示只有可歸因于侵權行為的獲利可以償還給權利人。當被告基于侵權行為以及其他因素獲得利益,那么法院就有必要做一個獲利分攤。但是,分攤侵權獲利的舉證責任由被告承擔。原告只需證明侵權人的總收入,被告需要證明總收入中可扣除的部分以及非歸因于使用受版權保護作品而產生的收入部分。”【9】

由此可看出美國版權法實際上堅持的一個原則就是不能讓侵權人從侵權行為中獲利,賦予權利人計算方法的選擇權。權利人可以選擇適用實際損失或者侵權獲利,或者是實際損失加上未計入該部分的侵權獲利,或者是選擇法定賠償。從條文結構安排上而言,其將實際損失、侵權獲利與法定賠償并列。這種安排的目的之一是禁止侵權人因不法行為而獲利益,充分保護權利人的合法利益。

注 釋

9. TRIPs協議第45條第1款規定:成員國應賦予司法機關相應權利,使其對已知或有充分理由應知自己從事之活動系侵權的侵權人,有權責令該侵權人向權利人支付足夠彌補因侵犯知識產權而給權利人造成之損失的損害賠償費。由此可以看出TRIPs協議所奉行的是足夠彌補(adequate to compensate for the injury)的原則。

10. 2009年3月,最高院下發了《關于貫徹實施國家知識產權戰略若干問題的意見》中提出:“綜合運用知識產權司法救濟手段,不斷增強知識產權司法保護的有效性。特別是要突出發揮損害賠償在制裁侵權和救濟權利中的作用,堅持全面賠償原則,依法加大賠償力度,加重惡意侵權、重復侵權、規模化侵權等嚴重侵權行為的賠償責任,努力確保權利人獲得足夠的充分的損害賠償,切實保障當事人合法權益的實現。”2009年4月《最高人民法院印發<關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見>的通知》中提出:“增強損害賠償的補償、懲罰和威懾效果,降低維權成本,提高侵權代價。”

(二)“違法所得”方法在司法判例中的適用

版權訴訟中的判給權利人損害賠償金具有雙重目的:一是補償版權人因侵權行為遭受的損失;二是消除侵權人通過侵權行為獲得的不當得利【10】。版權侵權訴訟中償還侵權獲利(Profits of Infringer)也被稱之為違法所得損害賠償金(Disgorgement Damages),其相比較于計算實際損失有一定的優勢。如在Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises案中,法院指出:“很少的版權侵權案件中,原告能夠提供明確的實際損失證據。”【11】美國的一些律師也總結說:“由于實際損失往往很難合理、準確的計算,侵權案件中的當事人往往傾向于選擇侵權獲利的方式計算損害賠償金額。”【12】

“違法所得”方法在司法實踐中的適用主要分為三個步驟:首先,原告證明被控侵權人總收益;其次,被控侵權人證明總收入中可扣除的費用;最后,被控侵權人還需要證明扣除費用后的收益中可歸因于使用侵權作品所占部分,法院在此基礎上加以審查、并做出判決金額。

首先,若原告選擇適用違法所得標準來計算損害賠償金額,那么其必須首先證明被控侵權人實施侵權行為的總收益。這個舉證責任首先由原告承擔,由上述內容可見版權法并未明確要求原告證明被告總收入與侵權行為間存在因果關系,但在司法實踐中,法院基本上要求原告證明二者間存在因果關系,不過這個舉證責任較輕。

關于總收益與侵權行為間的因果關系如何確定以及要求何種程度的因果聯系,法院在Thornton v. J. Jargon Co.案中做了闡述。該案被告是一部音樂舞臺劇的制片人,其將原告受版權保護的內容置于音樂劇的宣傳冊中。原告向法院提供了被告總門票收入的證據,認為其已經滿足舉證責任的要求。被告辯稱,由于原告受版權保護的內容并沒有包含于音樂劇中,而僅僅出現在宣傳材料中,且這些宣傳材料是免費分發給持票人的。所以原告并沒能證明侵權行為與總門票收入間存在因果聯系。

法院在判斷總收益與侵權行為的聯系時適用“ 合 理 聯 系” 要 求(Reasonable Relationship Requirement)。法院認為版權法給原告規定了較輕的舉證責任,并且先例確立的賠償訴求不僅僅基于純粹推測即可。原告提供的演出門票收入以及被告演出中實際發放了侵權材料的證據;并且原告提供證據表明演員權益聯盟要求必須制作宣傳材料以及分發宣傳材料。因此,法院認為原告已經符合了舉證責任的要求【13】。此外,第九巡回上訴法院在Polar Bear Productions, Inc. v. Timex Corp.案中認為:“權利人不能僅僅證明未經區分的被告總收益;被告收入必須同侵權行為有法律上的聯系。”【14】第四巡回上訴法院在Bouchat v. Baltimore Ravens Football Club, Inc.案中認為:“如果侵權行為和被告收入間不存在可能的聯系,那么可以適當地準予被告的即決裁決動議。”【15】第二巡回上訴法院在Davis v. The Gap案中認為:“法律規定的總收益是指與侵權行為有合理聯系的,而非毫無關系的收益。”【16】

其次,原告證明了總收入與侵權行為間存在非臆想性聯系后,舉證責任轉移至被控侵權方。被控侵權人應當證明總收入中可扣除的費用(Deductible Expenses)。若其不能證明可扣除的部分,則總收入均可作為侵權獲利,并進入第三步審查階段。

被告可通過己方的會計賬目或者是獨立的專家評估等途徑來證明可以從總收入中扣除的費用。可扣除的費用通常包括直接開支(包括生產成本、市場營銷開支)和間接費用(如一般廣告開支和諸如租金、管理費用及所得稅之類的合理商業活動開支)。通常而言,被告的會計賬目在計算可扣除的費用中就起到較為重要的作用。

美國第二巡回上訴法院在Gaste v. Kaiserman案中拒絕推翻一審陪審團認定的賠償數額。其認為證明費用的責任歸屬于侵權人。當被控侵權人由于自己的原因缺少證明開支的證據材料,導致計算結果不確定,那么應當作出有利于原告的裁決【17】。

最后,被控侵權人還需要對于上述步驟得出的收益進行利潤分攤(Apportionment of Profits),證明其中可歸因于使用權利人作品而帶來的部分收益。當法院審查與侵權行為相聯系的凈利潤時,其必須審查是否所有的凈利潤均可歸因于侵權內容的使用行為。當侵權人并非僅僅使用侵權內容時,如當被控侵權內容包含于一本書中或者其他的原創材料中時,或者是侵權音樂一部分包含于一部新的音樂作品中時就會出現侵權人并非僅僅使用侵權內容的情況,此時就會引發上述問題的討論。利潤分攤需要考慮公平原則和社會政策以及案件事實情況。

利潤分攤必須由事實裁判者(Fact Finder)基于個案實際情況作出。在分攤時,精確的數學計算并不是必須的。進一步而言,事實裁判者必須做出一個合理的估計值。專家意見在利潤分攤時就顯得非常重要,并且專家不能完全依賴于定量分析而不考慮其他重要因素。

在 Frank Music Corporation. v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.案中,原告是一部叫做Kismet戲曲音樂作品的版權人。米高梅電影制片公司(Metro-Goldwyn-Mayer Inc.)在獲得許可的前提下制作了Kismet的音樂電影。從1974年4月26日起,米高梅集團在其酒店的齊格菲爾德劇院播放一部名為“哈利路亞好萊塢”(Hallelujah Hollywood)音樂諷刺劇。Hallelujah Hollywood主要由米高梅集團的一位雇員(Donn Arden)制作和導演的。這部音樂諷刺劇由10個短節目組成,其中4個節目是在稱贊米高梅的電影。節目4叫做“Kismet”,是贊許米高梅公司的同名電影Kismet。這個節目完全采用Kismet的音樂,使用Kismet戲曲音樂作品中的人物和場景設計。

第九巡回上訴法院認為,在分攤獲利時,存疑的利益必須總是被給予原告方,而非被告方。最后上訴法院得出結論:分攤節目4價值的75%給被告的做法極大地低估了原告貢獻的重要性。更為公平的分攤方式是,75%歸屬于原告、25%歸屬于被告【18】。

三、關于合理適用“違法所得”方法的若干思考

“違法所得”方法在美國適用的較多得益于其完善的配套舉措,如證據開示制度、舉證責任分配機制、較為完善的市場評估標準等。最高人民法院奚曉明副院長指出:“要積極運用經濟分析、專業評估、舉證妨礙制度等,提高損害賠償計算的科學性和合理性。要強化舉證妨礙制度的運用,可以根據情況推定權利人關于損害賠償數額的訴請成立。”11實踐中,多數情況下違法所得計算方法都被否定,轉而采用法定賠償或實際損失的方法12。

結合美國司法實踐中適用“違法所得”方法計算版權侵權損害賠償額的經驗,可以從以下幾個角度對“違法所得”方法的適用加以完善,以便在實踐中更好的適用該方式來合理計算損害賠償數額、維護權利人利益。

(一)明確舉證責任的分配

舉證責任的分配對于更好的適用違法所得的方法至關重要。由于現實中侵權人保管違法所得的一些具體的賬目、財務報表等證據材料,而這些材料對于計算違法所得必不可少。而由原告證明違法所得具體數額較為困難,為此有必要在舉證責任分配機制上加以調整。侵權獲利的量化所衍生出的訴訟程序上證明責任的分配問題也必須在當事人間清晰闡明【19】。

美國版權法則規定了舉證責任的分配方式,值得我國借鑒。著作權法修改草案第3稿第74條也涉及到了舉證責任的分配,但僅是一種舉證妨礙證據的引入,仍未明晰如何分配舉證責任的分配問題。本文認為可以進一步細化舉證規則,在原告證明了侵權人因侵權行為存在違法所得之后,舉證責任轉移到侵權人,由其證明其違法所得的多少以及與侵權行為是否存在因果關系。

(二)賦予權利人選擇計算損害賠償方式的權利

我國著作權損害賠償計算有著一定的適用順序:先適用實際損失的方法;在無法核算實際損失時,使用違法所得方法;在上述兩種都無法確定的情況下可以采用“通常市場交易費用”加以計算;最后才能采用“法定賠償”的方法。有學者認為:“當權利人的損失小于侵權人所得是,若堅持順次,則侵權人在賠償權利人損失后,還可能有盈余,這有違爭議,不足以制止侵權行為。”【20】

注 釋

11. 參見《最高法院明確當前知識產權審判七大重點》,訪問地址:最高人民法院網,http://www.court.gov.cn/xwzx/fyxw/ zgrmfyxw/201303/t20130321_182815.htm,訪問時間:2014年3月19日。

12. 如在“南京因泰萊電器股份有限公司與西安市遠征科技有限公司、西安遠征智能軟件有限公司、南京友成電力工程有限公司軟件著作權侵權糾紛案”中,上訴人不服一審的判賠金額,上訴要求按照被上訴人人侵權獲利確定賠償數額,并提供了相應的證據。法院認為“現有證據尚不足以支持因泰萊公司上述主張,一審判決綜合考慮涉案軟件系嵌入式軟件的性質、被控侵權行為性質及后果等確定賠償數額并無不當。”(參見江蘇省高級人民法院民事判決書(2008)蘇民三終字第0079號);類似判決參見“吉林美術出版社與海南出版社有限公司、長春歐亞集團股份有限公司歐亞商都著作權侵權糾紛案”,(最高人民法院民事裁定書(2012)民申字第1150號)。

此外,《著作權法修改》(修訂草案送審稿)第76條也規定“在計算損害賠償數額時,權利人可以選擇實際損失、侵權人的違法所得、權利交易費用的合理倍數或者一百萬元以下的數額請求賠償。”由于權利人是理性的,其會選擇對自己更有利的計算方式。因此,在相關舉證分配機制完善的情況下,賦予當事人以選擇適用實際損失方法或違法所得方法能夠更好的堅持全面賠償原則。

(三)引入專家證人制度,合理適用“違法所得”方法

由上文可知,專家證人方式是計算違法所得以及分攤利潤的有效途徑之一。目前我國民訴法也規定了“鑒定+專家輔助人”的模式。《國家知識產權戰略綱要》明確提出要建立和完善專家證人訴訟制度。專家證人制度在各國,尤其是英美法系國家證據法中是不可或缺的重要制度,對于解決技術事實爭議具有重要價值【21】。相關領域的專家對于相關技術問題的闡述和提供的意見對于計算被控侵權人的違法所得、確定損害賠償額有一定的參考價值。

《北京市高級人民法院關于確定著作權侵權損害賠償責任的指導意見》對于違法所得的計算做出了一些細化的規定。13在此基礎上可以借鑒美國關于違法所得的計算考慮要素以及中立的專家在計算可扣除費用以及利潤分攤方面所發揮的重要作用。我國法院可嘗試引入專業評估機制和專業的會計專家,以便從市場價值的角度更好的核算侵權人的違法所得。

結語

在市場經濟進一步完善、企業財會制度日趨完善的環境下,著作權侵權訴訟損害賠償計算中違法所得方法的適用空間將會得以擴展。當然這有賴于舉證責任分配機制的完善、核算要素的細化、計算方式的專業化等多種因素。違法所得方法作為一種基本的計算損害賠償的方堅持了全面賠償原則,體現了返還不當得利的基本理念,從而起到維護權利人合法權益、遏制侵權的社會效果。關于該方法的適用還有一系列的問題值得進一步討論與思考,理應得到足夠的重視與完善。

注 釋

13.《北京市高級人民法院關于確定著作權侵權損害賠償責任的指導意見》第八條規定:“侵權人的違法所得包括以下三種情況:(l)產品銷售利潤;(2)營業利潤;(3)凈利潤。通常以被告營業利潤作為賠償數額;侵權情節或者后果嚴重的,可以產品銷售利潤為確定方法;侵權情節輕微,且訴訟期間已經主動停止侵權的,可以凈利潤作為賠償數額。”

【1】張紅兵.知識產權保護社會滿意度調查顯示48%權利人認為侵權賠償額過低【N】.法制日報2013-4-24,(006).

【2】張維.知識產權侵權獲賠額整體偏低【N】.法制日報2013-4-18,(006).

【3】錢鋒.中國知識產權審判研究【M】.北京:人民法院出版社, 2009:387-389.

【4】陳霞.比較法視角下我國著作權懲罰性賠償制度之構建【J】. 山東大學學報(哲學社科版),2012(5),84-85;

【5】楊叢瑜,王坤. 懲罰性賠償在著作權侵權領域的引入【N】.云南農業大學學報,2012(6),28-29。

【6】王遷.知識產權法教程(第四版)【M】.北京:中國人民大學出版社, 2014:256.

【7】Paul Goldstein &BerntHugenholtz. International Copyright: Principle, Law, and Practice【M】. Oxford University Press, 2010, 404-405.

【8】17 U.S.C. § 504(b).

【9】Copyright Law Revision (House Report No. 94-1476), 161-162.

【10】Melville B. Nimmer& David Nimmer.Nimmer on Copyright vol. 4, § 14.01【A】(M. Bender & Co. 2003).

【11】Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539, 567 (1985).

【12】Richard C. Wolfe, Serona Elton. PROVING DISGORGEMENT DAMAGES IN A COPYRIGHT INFRINGEMENT CASE IS A THREE-ACT PLAY【J】. 84-FEB Fla. B.J. 26, 28.

【13】Thornton v. J. Jargon Co., 580 F. Supp. 2d 1261, 1280 (M.D. Fla. 2008).

【14】Polar Bear Productions, Inc. v. Timex Corp., 384 F.3d 700, 711 (9th Cir. 2004).

【15】Bouchat v. Baltimore Ravens Football Club, Inc., 346 F.3d 514, 522 (4th Cir. 2003).

【16】Davis v.The Gap, 246 F.3d 152, 160 (2d Cir. 2001).

【17】Gaste v. Kaiserman, 863 F.2d 1061, 1071 (2d Cir. 1988).

【18】Frank Music Corporation. v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 886 F.2d 1545, 1548 (9th Cir. 1989).

【19】楊濤. 完善我國著作權侵權損害賠償的計算方法——基于比較法視野的研究啟示【J】. 時代法學,2010(2),76.

【20】陶鑫良,袁真富.知識產權法總論【M】.知識產權出版社, 2005:334.

【21】宋健.專家證人制度在知識產權訴訟中的運用及其完善【J】.知識產權,2013(4), 25.