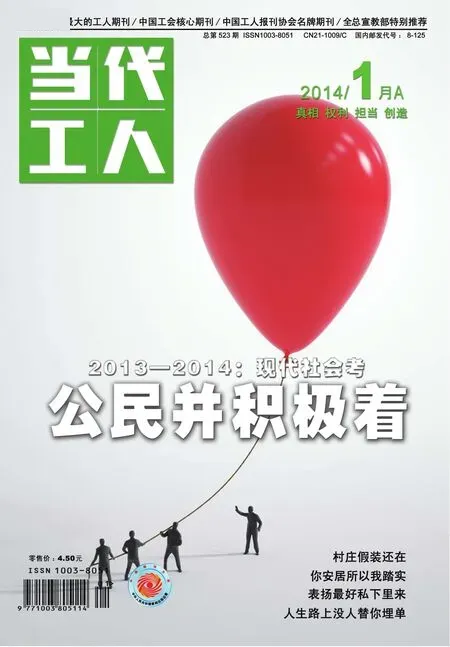

公民是健康政治的因子

公民是健康政治的因子

Citizen Is Factor of Positive Politics

本期學者:劉瑜,博士,2010年辭去英國劍橋大學教職,回國任清華大學人文社會科學學院政治學副教授;國內公共領域最重要發聲者之一,其政治評論文章廣受好評,所著《民主的細節》一書已重印18次。

"最大問題不是說我想成為積極公民或消極公民就可以的,我們要先把那些蒙蔽積極公民的因素給全部移開,讓那些想成為積極公民的人得以成為積極公民。”

民主是權利也是責任

最近這三四年,中國年輕人當中,至少是都市年輕人當中,政治文化的變化挺明顯。以前如果你是小白領,你得是個怪人,才會去關注公共和時政話題。這幾年有點形成一個浪潮:你不但可以關心這些東西,而且關心這些東西還挺酷。比如沙龍、書店講座、網絡論壇,有新氣象了。

關心公共事務是人的自然狀態的一部分。以前,政治體制把這個東西屏蔽了,讓人們誤以為“不談政治”是自然狀態,實際上那恰恰是不自然的。現在因為互聯網、社會發展、全球化等等,屏蔽的東西被揭開了。

我這兩天在看一本書,叫《重新發現社會》,書名是什么意思呢?在一個正常國家,很多問題可以通過社會內部的協調去解決,未必需要通過國家和政府。獨裁與惰性被動的文化互為因果。長期的獨裁會導致民間的無力感,覺得自己反正什么也改變不了,就什么都不干。不過,民間行動仍然有空間。你真的想行動,去參與救災,去捐助西部陽光、壹基金、動物保護這些組織,甚至去當志愿者,只要努力了,是有事情可做的。

總的來說,人們之所以會強調制度、很少強調自己的責任,除了文化因素,還因為制度改變會比較迅速,文化改變則比較緩慢。文化改變需要一兩代人,甚至兩三代人才能出效果。很多問題當然是制度問題,但制度是怎樣形成的?如果制度是空降下來的,完全沒有社會和文化基礎,沒有民間社會的發展來呼應它,那它一定是非常脆弱的,不但脆弱,還很可能換湯不換藥。如果制度變化是民間力量在推動,是從公眾的點滴努力中生長出來的,有文化、經濟、社會的支撐,那制度變化才是真正的變化。

現在大家都很喜歡談權利。民主是一種權利文化,但同時還是一種責任文化。或者說,民主中有一部分是利益表達和爭取,另一部分是必要的妥協和維持秩序。一定要有權利和責任,也一定要有表達和秩序之間的平衡,這樣才能有一個比較健康的民主文化。如果沒有這種文化支撐,僅僅是你一票我一票的選舉,那很有可能會演變成為另外一種形式的災難。

參差不齊是社會常態

什么叫公民?公民就是除了權利訴求,還有責任;表達之外還要講秩序。好的公民文化建立在一種好商好量的基礎上,雙方都相對理智,形成有秩序的理性表達。但中國充斥著一種東西,不是商量,而是命令。這是一種惡性循環。比如像我剛回國,辦入職手續,要去某個地方提取個人檔案,手續很復雜,要交很多錢,所謂存檔費,再拿到清華大學,把這個檔案存到學校。我在國外生活10年,對我來說,這是個很自然的問題:為什么要有檔案?檔案是給誰看的?從小到大,老師和領導秘密地寫關于我的好話壞話,不讓我知道,然后秘密交給下一任老板,老板可以根據里面說的話來獎勵或懲罰我,說不定以后會把這個東西拿出來要挾我。這個小例子就是不容商量的權威文化,會積累小小的不滿。假如說很多人在日常生活中不斷結這種疙瘩,他身上的戾氣當然越來越大,形成惡性循環。

現在民間力量正在崛起,大家對民主化權利有分享的要求,這個力量越來越強。這時,作為一個公民該怎么做?積極嗎?消極一點行不?

參差不齊是社會的一種常態,你有追求公共生活的權利,也有隱退個體內心的權利。不能強迫人人都做積極公民,做消極公民沒什么。在一定意義上,一定程度的政治冷漠是健康政治的必要前提,所有人都成了積極公民,所有人都要這個要那個,要改天換地,其實是不健康的政治。

但在中國,最大問題不是說我想成為積極公民或消極公民就可以的,我們要先把那些蒙蔽積極公民的因素給全部移開,讓那些想成為積極公民的人得以成為積極公民。當然了,話說回來,如果所有人都想成為積極公民,那是一種單調;如果所有人都想成為消極公民,那是另外一種單調,另外一種扼殺。把蒙蔽人自然狀態的權力機制或文化霸權移開,讓人們參差不齊的自然狀態呈現出來,這才是一個比較好的社會狀態。

中國現在有一些所謂消極公民,對積極公民有怨恨,因為積極公民讓他們意識到自己的無力和逃避,所以對那些人特別苛刻,你是不是想出風頭?想成名?你怎么這么喜歡暴露中國陰暗面啊?你做你的消極公民,不介意別人去做積極公民,這才是正理啊!大家都做自己愛做的事才對。

2012:一個公民!

青島市植樹增綠,市民反映種植過高過密。27歲的網民潘琦以普通市民身份展開調查,媒體贊其有公民意識。

2013:一群公民!

泰州市濱江工業園區管委會數名官員吃請,遭大量市民圍堵。一官員下跪認錯,視頻、照片上網后引起較大反響。

2014:數億公民?

據第六次全國人口公報:全國總人口1339724852人,其中,15歲以上人口1117265115人。

繪圖/陳定遠

在中國做積極公民、消極公民,起碼要先做公民。對社會大多數人來說,真正積極地去關心政治是需要經濟能力、閑暇和思想資源的,大多數人沒這個條件。還有就是搭便車心態,等著別人把制度搞好了,把秩序搞好了,我搭一個便車。我覺得任何額外在自己私人生活之外去關心公共事務的人,都在一定意義上克服了搭便車心態,這對社會進步大有裨益。

本欄責編/永東

ddgrhyd@sina.com