“日瓦戈”在中國

高海博

誰這時沒有房屋,就不必建筑。

---里爾克

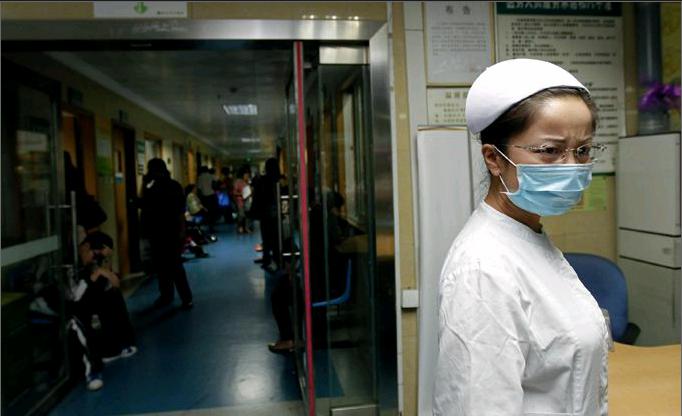

1956年,在帕斯捷爾納克那部著名的小說里,日瓦戈醫生厭惡并希望遠離政治,但終究被政治裹挾進去。50多年后,醫院里的醫生們正面臨著日瓦戈式的困境,長期處在灰色地帶的他們,帶著難以言說的無奈。

在本刊記者采訪過程中,多數醫生需要得到醫院領導或者院方宣傳處的同意,有的需要內容審核,有的則不讓醫生接受采訪。

過度保護院方的權益

“你不知道那一次把我折磨得有多慘。”積水潭醫院主治醫師寧方剛對《瞭望東方周刊》記者說完這句話后,忍不住爆了句粗口。

寧方剛在新浪微博上的ID為“燒傷超人阿寶”,有12萬粉絲,他習慣用這個賬號在社交媒體上發表對醫療事件的看法。

他口中的“那一次”,是從泰山醫學院附屬醫院到積水潭醫院辦理執業醫師遷移。由于辦理遷移手續需要原單位的審批同意,寧方剛退掉花錢買的原單位福利房,還要用送禮、請客的方式融通“環節”。面對醫院開出的一個個苛刻條件,寧方剛“求爺爺告奶奶”,終于完成了這個遷移。

“中國現在的執業制度特別死板。”寧方剛說,“執業證書上寫了你在積水潭醫院上班,那么你就只能在積水潭醫院行醫,哪怕你去離積水潭醫院100米的醫院去做個手術,從理論上講都是非法行醫。”

寧方剛說:“中華人民共和國的醫生在中華人民共和國的領土上,竟不能自由地看病。”

還有變更執業地點時需要原單位的同意,這也是寧方剛述說把自己“折磨瘋了”的一點。執業證書必須每年由單位送衛生部門進行注冊。

“這個過程有時會很長,若拖到注冊期之后,一年之內連個處方都開不了,有的甚至是兩年,哪個年輕醫生受得了兩年的空白期?”寧方剛說。

《執業醫師法》的一些規定,讓醫生處在與醫院談判時弱勢的一方。中國社科院研究員陳秋霖對《瞭望東方周刊》說:“執業醫師法中規定,醫生想要拿到合法的執業執照需要由所在機構申請。”

陳秋霖在調研過程中了解了這項規定的初衷---“就好像一只雞不能臨到生蛋的時候跑到別人家去。”

陳秋霖認為,更好的解決方式可以是將醫生的執業資格與雇傭關系拆開,執業資格由第三方機構來認證,不再通過醫院,“這樣醫生與醫院都獲得了選擇的自由”。

中國社會科學院公共政策研究中心主任朱恒鵬認為,應當盡快修改《執業醫師法》。“取消對醫生執業的限制,凡是有合法執業醫師資格證書的醫生,可以自主開辦個體或合伙制診所,這是優秀醫生進入社區的一個先決條件。”朱恒鵬對《瞭望東方周刊》說。

被誤解的“民粹”

寧方剛身上展示出的正是這種沖突:一方面,他想自由執業,另一方面,他又只能留在公立醫院。

他說,他仔細讀過朱恒鵬《醫患沖突惡化的根源及解決對策》這篇文章,“朱老師的思路對一線醫生是最有利的,如果能夠自由執業,收入翻番不成問題,但是,這套方案是休克式療法,我也懷疑在轉換過程的陣痛期會不會把人‘痛死。”

朱恒鵬的方案建議,建立門診社區守門人制度,以此形成有效的分級診療制度;其次是公立醫院改制和改革,建立和市場經濟體制相適應的、以民營醫院為主體、競爭充分的醫院市場。

朱恒鵬稱自己是一個經濟學愛好者,經常會與一些人線下交流,場面往往是他作為唯一一個反對方與眾人辯論。他常常舉歐洲革命中“流氓無產者”的例子,試圖說服那些將“自由市場”想得太過美好的“奧派弟兄們”。

在一次錄制節目中,寧方剛見識到了他口中描述的現象。“節目里有個老專家就說,看病貴看病難需要政府掏錢解決,然后滿場都是老頭老太太嘩嘩的掌聲。老太太自己還說每月就1000塊錢,看不起病。”寧方剛說。

那次節目現場,讓他覺得在許多人心目中,醫療應該是這樣的:花幾塊錢,掛個最好的專家號,完全不用等待就見到醫生,對方耐心細致地服務,不用什么檢查,開十幾塊錢的藥物,回家吃了就立馬痊愈。

他也終于意識到,許多人對醫療現狀的認識和整天在一線忙碌的醫生相比,竟有如此巨大的差別。

寧方剛在那次節目里用一句話作了總結:你們全部的觀點,我都不同意。

他認為,在一個體系穩定之后再向另一個體系轉變的過程中,或許會在一個時空里出現一個無法令人接受的局面。方案的背后或許有益于民眾,但單單上調問診費用就會引來民意不滿。

當本刊記者把這些疑問拋給朱恒鵬時,他說:“如果認為壓制住醫生的收費才會讓老百姓看得上病,那恰恰是看病貴的根本原因之一。認為把掛號費限定在5塊錢就能讓老百姓看得起病了,這種說法帶來的不但是老百姓看不起病,而且還會造成資源的極大浪費。”

朱恒鵬認為,“民粹”思想在不少媒體上的蔓延,實際上是誤導了民眾。醫改如果存在陣痛的話,唯一的就是衛生部門的利益受到損失。

壓低的收入與被分配的任務

2012年,由廣州市人力資源與社會保障局公布的勞動力市場工資指導價位表顯示,按中位數排名,“西醫醫師”在所列舉的473個職業與工種中,排名第201位。

一份由丁香園網站所作的2012~2013年度中國醫生薪酬情況調查報告發布之后,已經從北京協和醫院辭職的于鶯(網民“急診女超人”)很快評論道:“請再統計一份灰色收入后的薪酬情況及沒有藥扣的醫生比例。”

于鶯對《瞭望東方周刊》記者解釋說,不拿回扣的醫生不少,但這個制度下,太吃虧。醫生理應是高收入,而且應該是明面兒上的高收入。

醫生的勞動價值無法顯示,但在“黑市”上,一個三甲醫院的專家號甚至可以炒到1000元,北京市某三甲醫院醫生劉志華對《瞭望東方周刊》說,這就是市場給出的價值反映。

在劉志華的科室,每個醫生都有醫保限額,每個病人平均的保額不能超過3萬元,每個病人被要求平均住院時間不超過15天。作為一名外科大夫,劉志華接觸的病人大都需要長時間住院與高保額分配,超出預算成為經常性事件,這樣的結果只能是扣獎金扣績效工資。endprint

“臨床醫生負擔增大的同時,患者自費藥品還要控制比率,不能超過15%~20%,那些危重病人怎么控制?這是把困難留給了醫生。”劉志華說。

目前中國的醫保付費方式為“總額預付制”。在醫院層面上實施“總額預付制”,等于把一個大的風險池分級為一個個小風險池,每個小風險池對應著一個醫院,讓醫院來承擔醫療費用波動的風險。因此,推諉危重和高費用病人就成為總額預付制的一個自然特征,《中國青年報》曾經報道多地醫院拒收醫保病人,其背后的原因就有醫保費用的支付方式。

現在的情況是,醫院又把醫保資金定額分解到每個科室,科室再把額度分解到醫生,風險池越來越小,醫保的風險分散功能越來越弱,事實上等于把風險轉嫁給醫生承擔。

朱恒鵬調研的結果表明,最近十多年來,基于規避醫療風險和醫患糾紛的考量,醫院推諉病人現象已不是個例,但是為何沒有因此帶來患者的很大不滿?原因就在于醫院和醫生的推諉相當策略,使患者不易察覺。

劉志華至今還記得,在醫學院讀書時,他謄寫在筆記本上的誓言:健康所系,性命相托,維護醫術的圣潔與尊嚴。

“現在的醫生就是這么分裂地生活在中間地帶。”劉志華說。

灰色的中間地帶

在醫院,劉志華常會困惑:為什么醫保資金結余7674億元,卻不補貼給醫生?為什么要給患者提供這樣高的醫療保障?國家資金承擔不起,為什么要通過壓縮醫生的勞動價值?

“政府給病人是一個免費修航母的承諾,給醫生是一個修自行車的錢。”劉志華說。

有一次,劉志華接到一個危重病人,到醫院時已經處于腎衰竭的狀態。孩子母親說:孩子是什么情況我都明白,即便是賣房子也要把錢湊齊,如果孩子救不活,我這輩子就沒活著的意義了。

壓力可想而知,劉志華那半個月幾乎住在醫院里。當孩子從重癥監護室轉移到普通病房,母子倆抱頭痛哭時,他感覺自己就像是救苦救難的觀世音菩薩。“這種感覺用錢是買不到的,你可以說是醫學院的洗腦,但是,很爽。”

享受治病救人、掌握生死的同時,劉志華也不得不在處方與檢查上遠離他心中的理想主義情結,妥協與掙扎在所難免。

“如果一看病患很窮,那我就會開一些價格偏低的藥,可能副作用會稍強,也可能只是產品的第一代;如果一看是個土豪,那我可能會在必備藥品的基礎上,開一些輔助性用藥,產品也會新一點。這里面雖然有彈性但是沒有多大,更何況這些處方也是要檢查的。”

陳秋霖向本刊記者證實了這個說法,每年有大部分的畢業生都會到醫保部門去核實處方,檢查率可達到30%。

“現在醫生還有點收入,一上午門診多看四五十個病人,拿點掛號費的提成,是挺沒出息,但是有這點刺激,醫生還可以繼續做,要不然真沒法活。”劉志華接著說起兒科醫生,“全國現在注冊兒科醫生6萬人,缺口有將近20萬。醫院收入來源于藥品,小兒用藥少,只有大人的十分之一,獎金低,兒科醫生不掙錢。再加上兒科屬于啞科,誤診率高,暴力事件多發,兒科醫生流失很快。”

兒科醫生的寫照如同是中國醫生的一個縮影,而在電影《北京遇上西雅圖》里,吳秀波飾演的北京阜外醫院醫生對西雅圖華人醫生說的那句“我一天看的病人比你一周看的還多”,也成為一個真實的注腳。

參差不齊的私立醫院

協和醫學博士馮唐在他的給“醫學之父”希波克拉底寫的信中,這樣描述中國的醫院:“和過去相比,大夫的掛號費漲了點,還是在一本時尚雜志的價格上下,一上午還是要看幾十個病人,還是要忍尿忍屎忍餓忍饑,每個病人還是只能給幾分鐘的問診時間。大醫院繼續像戰時醫院或者災后醫院,從黑夜到白天,大醫院到處是病人和陪病人來的家屬,目光所及都是臨時病床和支起的吊瓶。”

現在的身份是華潤醫療CEO的馮唐,正在試圖收購公立醫院,通過更加有效的管理來改變這一局面。

私立醫院北京和睦家醫院以高收費著稱,陳秋霖將其形容為五星級酒店式的醫療服務機構,從醫院門衛配戴白色迎賓手套這個簡單的細節,就可以看出它的與眾不同。

“有人認為花十幾塊錢排兩天能看到一個專家號很好,同樣也有人會認為花幾百塊診費不用消耗時間很好,每個人的觀念是不同的。對不少人來講,時間也是價值。”和睦家醫院院長盤仲瑩對《瞭望東方周刊》記者說,“在和睦家,醫生沒有利益指標與壓力,可以做一個純粹的醫生。”

在北京大學一個民營醫院院長培訓班上,談到民營醫院做無痛人流廣告與合理避孕的普及問題時,有的民營醫院院長直率地說:宣傳避孕信息對于院方得不到任何好處,而做無痛人流廣告的好處是顯而易見的。

“和睦家不會做這樣的廣告,這不是我們的‘道,也不符合我們的價值觀。對于一個心臟介入手術,和睦家最先考慮的不是手術怎么做,而是需不需要做,有沒有其他的治療方式。”盤仲瑩說。

價值觀的構建需要給醫生合理的收入,足夠體面的生活,執業的榮譽感與安全感,還有對于非主觀過失的寬容。

曲家銘是一位從北京某三甲醫院進入到和睦家醫院的醫生。她形容說,公立醫院像個大超市,在升任高級職稱后,6年時間里門診費用都是14元,一天的門診需要看六七十個病人,而在和睦家,預約制的門診機制下,只需要看六七個病人。

當本刊記者向曲醫生詢問診費時,一直陪同本刊記者采訪的和睦家市場部工作人員小心地中止了這個話題,他們認為這樣對比是沒有意義的,“因為和睦家的收費標準與公立醫院的標準完全是兩個體系”。據在這里看過病的人講,和睦家醫院的診金是由病情難易、問診時間多少來決定的,每次診金幾百元不等。

不難發現,價格永遠挑弄著眾人的神經。

寧方剛幾次與私立醫院接觸的經歷并不美好,“你都不知道他們在干什么,不管病人死活,簡直就是明搶。”他甚至說,“資本從來都是嫌貧愛富的,也許通過有效的市場競爭可以解決,但現在還沒有。”

一些“莆田系”的騙子醫院讓民營醫院的聲譽蒙上了灰塵,陳秋霖擔憂的是:大量社會資本注入健康服務業,會形成新的泡沫。“過多的PE(私募股權投資)、VC(風險投資)的投入意味著快速回報的強調,這與醫療業長期投入的理念是背道而馳的。”

此外,陳秋霖也注意到許多藥企在收購醫院,包括金陵藥業與華潤制藥,在醫藥分離這樣的共識下,“藥企買醫院”成了中國醫療市場的一個特色。朱恒鵬也認為這種現象長期來看是不正常的,但是作為改革過程中的某種過渡,是可以接受的。

新丁

距離北京980公里的吉林大學醫學院學生李月似乎與這場爭論無關。今年夏天,她就要到復旦中山醫院接受研究生教育,對于醫生的“自由執業”與醫保配額她并不關心,她反問本刊記者,“你知道今年發生了多少起殺醫傷醫事件嗎?”

李月說,在醫院超聲科實習的時候,三臺機器一塊做檢查,一天要做500多個心電圖,就這樣,還有患者家屬說,你們天天都干啥了!當本刊記者指出紅包與灰色收入的時候,李月覺得這也是她不愿與這個行業之外的人交談的原因,“大概隔行如隔山吧。”

“我們都想做個好醫生。”李月說,好醫生的定義就是治病救人,為患者著想。她說,“我們的老師們也是這么做的---起碼在我們看來是。”

據相關媒體報道,2010年,全國醫鬧事件共有17243起,比5年前多了近7000起。2013年前8個月傷醫事件共有2240起,比2012年全年的1865起多20%。

等待李月的,還有3年研究生與3年住院醫師培訓,這6年之后,究竟是一個輪回還是一次新生?

(文中李月、劉志華、曲家銘為化名)endprint