景觀都市主義

——空間設計的全新思考

(文/圖)閭邱杰 筑博設計股份有限公司景觀設計部總經理

This article introduces the ABCs of the emergence of landscape design as an“ism”; suddenly, we are no longer talking about pretty places, but also and more importantly about the consequences of and ideals within urbanization. How do we know that we are talking about an “ism” and not simply a professional practice?First, Harvard and other leading universities have established departments, where scholars and practitioners debate the ecological consequences and possibilities of environmental transformation. Second, proponents of landscape urbanism support their respective positions through science, the ideological discourse of modernity.Third, landscape urbanists understand their role holistically. The placement of roads and buildings is as important ecologically as is the placement of topiary. Of course,landscape designers still debate aesthetics, but now do so against a broader and more challenging concern—how viable is our standard for a beautiful city?

1.景觀都市主義的定義

很長一段時間人們把景觀等同于園林,景觀設計師被認為是花園設計師,主要做一點城市綠地的裝點工作,美化環境等。隨著現代景觀設計行業的不斷發展,及越來越多設計師的設計實踐,從北美興起的新設計思潮——景觀都市主義席卷了全世界。它的興起不僅使景觀設計師們鼓起勇氣,跨出傳統景觀設計的范疇,參與到更多城市規劃、建筑設計領域的設計實踐。更深層次,它讓人們重新思考空間的構成形式,即“景觀取代了建筑,成為當代城市發展的基本單元”。[1]

景觀都市主義將地球視作一個“超級綜合體”環境,所有的建筑和開放空間都是這個空間里的隆起和凹陷,所有可見物都是“廣義景觀”的一部分。通過以景觀學科為基礎的多學科協同工作,在景觀設計師的協調下完成復雜空間的設計工作。

2.景觀都市主義的興起

哈佛大學設計學院(Graduate School of Design,簡寫為GSD)景觀設計系是近代最早設立現代景觀設計學科的院校,是世界景觀新思潮的發源地、風向標。研究GSD歷屆系主任的更替幾乎就能看出世界景觀設計思潮的演化過程。從最早景觀和規劃的多學科聯合設計提出者Hideo Sasaki,到現代主義的Peter Walker,到后現代的喬治·哈格雷夫斯(George Hargreaves),到當今景觀都市主義的Charles Waldheim,每一位系主任上任后都有權利選出本陣營10位頂尖學術帶頭人任教,所以每一屆哈佛景觀設計系主任的任命就是景觀界一次新思潮的開始。在幾十年前就孕育的景觀都市主義一直處于游兵散勇的狀態,一直到21世紀第一個十年的后期,在哈佛大學的推動下,將景觀都市主義轉變為一個影響深遠的學術思潮。GSD院長Mohsen Mostafavi、景觀系系主任Charles Waldheim、賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania,簡寫為 UPenn)景觀系主任 James Corner并稱為該理論的三架馬車。哈佛大學在2007年就把曾任AA院長的Mohsen Mostafavi請來擔任設計學院院長的重任,在隨后的2009年Mohsen把同是景觀都市主義陣營的Charles Waldheim請來,可見哈佛大學已經完全認同景觀都市主義的理念并以此作為未來景觀行業發展的主要綱領。同時,作為景觀都市主義的另一先鋒,執掌另一巨頭UPenn景觀設計系主教的James Corner也是不遺余力地推動著這一思潮前進,其近年來的作品如紐約高線公園(High Line Park)、清泉(Freshkill)垃圾場改造、深圳前海灣規劃就是對景觀都市主義理念的最好詮釋。

3.景觀都市主義的學科基礎

景觀都市主義包含了景觀、都市主義兩個范疇,學科涵蓋的范圍非常廣,大多數人會認為傳統的園林、景觀設計師在處理小尺度的庭院、公園、廣場等游刃有余,但會質疑在解決的復雜的大尺度空間設計中景觀設計師到底能夠起到什么作用呢?傳統景觀設計教育主要圍繞對于小尺度項目的材料、形式、美學、植物等方面的研究和設計,許多景觀設計師還沉浸于“如畫般景觀”的設計理念當中,在實際的項目中往往被動的接受規劃與建筑設計留下隨意的或多或少的剩余空間。這樣的學科背景和知識儲備顯然無法勝任大尺度項目的領導及協調工作。

景觀規劃學

哈佛大學的卡爾·斯坦尼茲(Carl Steinitz)開設了景觀規劃課,首次提出景觀規劃學的理論,填補了景觀設計只能設計小庭院的理論空白。Carl是城市設計泰斗凱文·林奇的弟子,在景觀視覺分析、計算機和地理信息系統(GIS)在規劃中的應用、以及景觀生態學在規劃中的應用等諸多領域都有開創性的貢獻,被行業內譽為"GIS地理信息系統之父"。Carl在哈佛大學幾十年的教學對景觀規劃界的影響非常深遠,現在北大的俞孔堅就是Carl的弟子,俞的理論框架基本就是繼承Carl的體系。另外,所有讀過GSD景觀設計的世界各地的學生一定都上過他的景觀規劃課,這些精英們畢業后將Carl的理念傳播到了世界各地。景觀規劃學將傳統的景觀設計學的范疇大大延伸,將目光轉向大尺度的空間設計,借助現代科學技術的發展,研究出一套多學科協同作業的方法論,成為景觀都市主義堅實的學術基礎建筑。

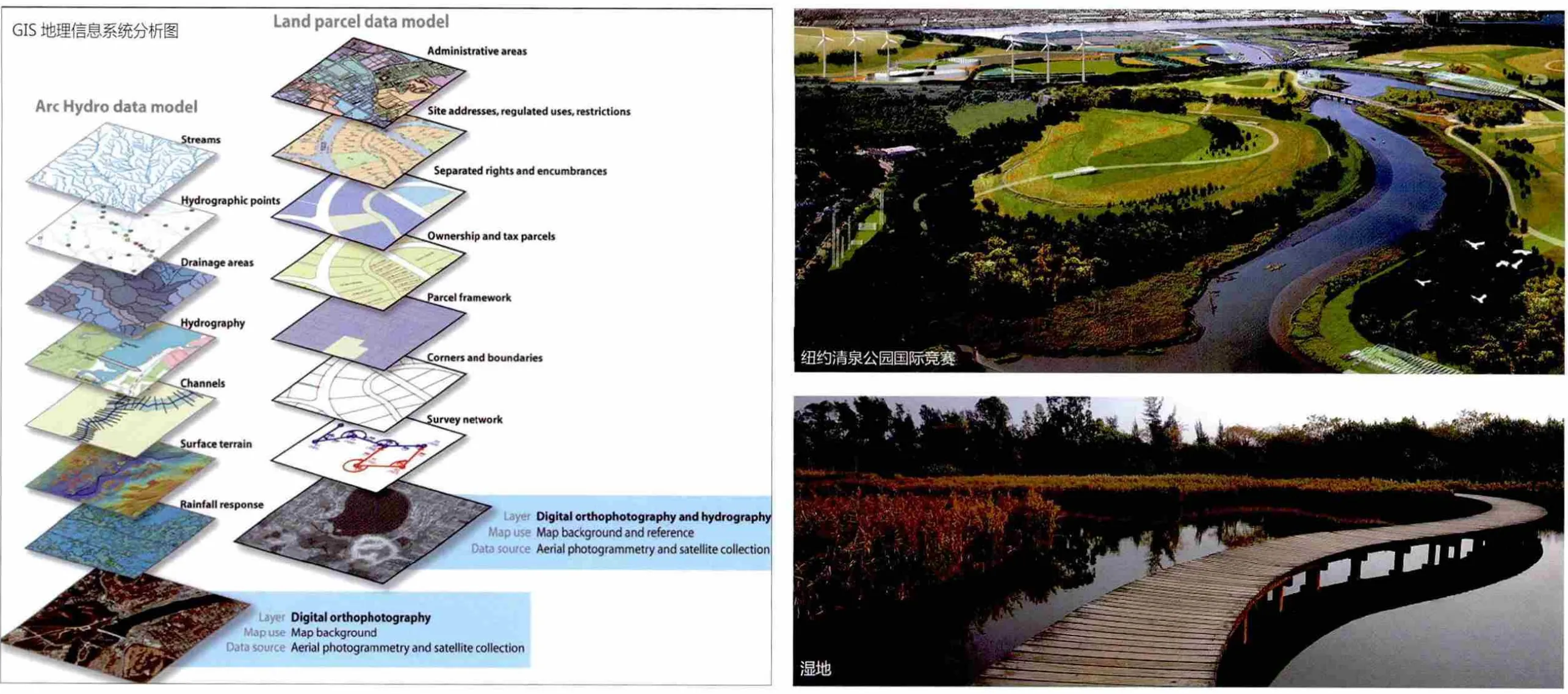

GIS

GIS地理信息系統、RS遙感技術使大范圍的數據收集成為可能,并通過計算機平臺形成對規劃設計至關重要的分析數據。目前GIS的基礎技術已經廣泛的應用于大尺度的規劃設計當中,但在GIS在國內的設計實踐中并未得到重視,只是用到了極少數簡單的分析來支持方案的合理性。相對,在北美GIS除了廣泛用于規劃設計的數據分析外,還被用于城市管理、災害防治、環境治理、旅游規劃等眾多領域,比如找一個更好的地段設立店鋪、分析環境危害、通過綜合城市中相同的犯罪,發現犯罪類型等等。GIS幫助設計師更好的掌握大范圍的地理、人文、交通、基礎設施等空間數據,為規劃設計提供最可靠的數據支持。GIS分析模型方法給那些拿著地形圖就開始做規劃的設計師們當頭棒喝,在不了解復雜、綜合的數據信息情況下做的設計是多么的幼稚、武斷及不負責任。

生態承載力

生態承載力是“在一定區域內,在不損害該區域環境的情況下,所能承載的人類最大負荷量”。生態承載力的計算公式是:Ec=e/p1。公式中Ec為人均生態承載力,e為可更新和不可更新資源的人均太陽能值,p1為全球平均能值密度。生態承載力是自然體系維持和調節系統的能力的閾值。如果超過了這個閾值,自然體系將失去維持平衡的能力,遭到摧殘或歸于毀滅,由高一級的自然體系降為低一級的自然體系。目前很多城市病如霧霾、PM2.5(可入肺顆粒物)、沙塵暴、水土流失、內澇等都是因為環境超過了自身維持平衡的能力,所導致的嚴重后果。我國現在利用生態承載力理論的基本限于環評(環境影響評價)領域,設計師對生態承載力的研究幾乎是空白。在建筑師主導的城市規劃中,對生態承載力的關注是缺位的,建筑師把過多的精力放在空間形體的塑造和滿足開發計劃的指標,卻忽略了人類的開發給環境帶來的壓力,無數城市的擁擠、污濁、低效甚至暴力等的發展現狀足可說明忽視生態承載力所帶來的慘痛教訓。

景觀生態學

由于當今的環境日益惡化,人們對于環境問題關注的焦點就是生態,因此目前設計行業里出現最高頻率的詞可能就是生態了。但縱觀現在設計行業的實踐,又有多少項目真正是考慮過生態設計的,又有多少設計師是花了時間去研究并運用生態的?社會各方面都在鼓吹生態,好像無生態不成設計,生態幾乎成為了一句時髦的口號。在國內的設計實踐中出現了大量的“偽生態”、“字面生態”,主導大尺度規劃設計的設計師們很多時候將生態簡單的定義為城市里的綠地空間,美其名曰:生態綠地、生態廊道、生態河流、生態濕地。對于當今面臨的環境問題,設計師有義務、責任通過自己的聲音去推動問題的改善,絕對不能空談。

在歐美景觀生態學已經發展的比較成熟,歐美設計行業認為:景觀生態學是研究某一地區里生物群落與其環境狀況之間全部復雜的綜合因果關系。景觀生態學主要來源于地理學的景觀理論和生物學的生態理論。哈佛大學景觀生態學奠基人Richard T. T. Forman 提出空間結構分析模式“斑塊(Patch)—廊道(Corridor)—基質(Matrix)”理論,研究如基質、斑塊、廊道、動物、植物、生物量、熱能、水分、空氣、礦質養分等等之間物質和能量不斷流動,不斷變化,相互作用,相互協調的關系。例如關于斑塊(大型的自然植被地塊)的生態原理:因為大型斑塊可以涵養水源,聯接水系,維持養分供應,可以承載比小斑塊更多的物種,適合大型物種生存;小斑塊缺少資源、食物,不足以吸引大型物種,反而形成了小型物種的避難所。小斑塊具有跳板的作用,可以用來聯接其他大斑塊,有了跳板后,就能促進生物的流動,傳送能量和資源。另外斑塊的數量、形狀、位置等都是承載生物數量的關鍵因素。

道路生態學

現在都市的發展離不開道路,道路給人類帶來的文明,同時也給環境帶來負面的影響,打破了生態平衡。當設計師在像神一般的俯瞰他們規劃的圖紙時,往往對道路的設計僅停留在滿足人、車的出行空間,僅是城市的一個基本功能元素。但對于道路生態學的研究,設計師們是缺乏知識的。

道路生態學包括了:道路的修建及物料、橋梁和其他工程構筑物、車輛大小、燃料和技術趨向、路旁生態、棲息地、野生動物通道、污染、侵蝕和沉積物控制、車輛干擾和交通噪聲、塵土和侵蝕等方面。在道路生態方面,歐美的研究比較領先,例如在穿越自然地帶的高速路上,為了減少對地塊之間的割裂,方便野生動物穿越高速路,有管部門專門建了若干跨越高速路的野生動物通道,緩解了人類發展與自然間的矛盾。另外,道路的污染也不容小覷,汽車經過的柏油路面會產生巨大的污染,上面有來自汽車尾氣的殘余,有汽車漏出的各種重金屬機油,有引擎發動時產生的金屬碎屑,有輪胎帶來的灰塵和污染、來自大氣的浮塵等。光是汽車尾氣一種污染就包含:碳氫化合物、氮氧化合物、一氧化碳、二氧化硫、含鉛化合物、笨丙芘、固體顆粒物等。這些污染物通過風、雨水、雪的作用轉移到泥土、地表水,有些則滲透入地下水。使用過這些污染水源灌溉過的農作物被人食用后,健康將會受到嚴重影響,甚至危及生命。因此設計師們如果不重視道路生態學,很難想象將來我們會付出何等代價來證明我們現在草率設計的弊病。

其他的研究趨勢

除了GIS的應用及景觀生態學的漸漸普及,景觀研究領域又有了更深入的發展,成為景觀都市主義設計實踐的有力武器,例如:濕地、灰水利用(中國叫中水)、棕地利用(廢棄土地)、河流治理、食物景觀等。在景觀基礎建設方面,景觀設計師對雨洪調蓄、污染治理、生物棲息地、生態走廊網絡建設、水土流失防治、防止地質災害、微氣候調節、噪聲緩解等方面有專業優勢。這些有力的武器開闊了景觀設計師的視野,面對紛繁復雜的問題,這些工具能夠幫助景觀設計師們進行有效的研究,做出對平衡發展和環境之間的正確的設計選擇,更好的造福我們的環境。

4.設計實踐

昆明草海北岸城市設計

在《昆明草海北岸城市設計》中,Sasaki事務所并不急著規劃濱水的商業環境,而是首先考慮項目的環境品質,以景觀設計的手法入手解決場地存在的問題。Sasaki事務所認為要使草海北岸的新開發能成立,必須首先解決草海(滇池)的治污問題,于是Sasaki事務所和生態學家一起努力,創造性的提出水下卷簾(Limno Curtain)治污的方案,在湖中心形成數個小島,再用卷簾將其串聯,用以隔斷上游的污染物進入草海。另外還采用了多種物理及化學降解污染的方式來提升水質。在場地周圍還設置了兩個污水處理廠,經過處理的污水后還會經過一個人工濕地,進行第三級的降解處理,最后排放到草海里水已經變成清潔的水。經過處理的水解決方案不僅緩解了滇池嚴重的污染問題,同時還創造出品質極高的濱水環境,濱水商業街、濱水住宅的開發成為可能。最后,為了減少將來的開發直接臨水而對草海造成的影響,Sasaki事務所還在在水岸邊留出了幾十米的緩沖濱水綠化帶,保證將來的可持續發展。Sasaki事務所通過對水質的凈化處理,提升了周邊地塊的環境品質,直接提升了地塊的商業價值,為將來的開發奠定了堅實的基礎。Sasaki事務所的設計手法是具有前瞻性及社會責任感的,把提升環境質量和人民的福祉放在首位,也實踐了把景觀作為城市發展的基本單元的理念,以景觀帶動著城市發展。

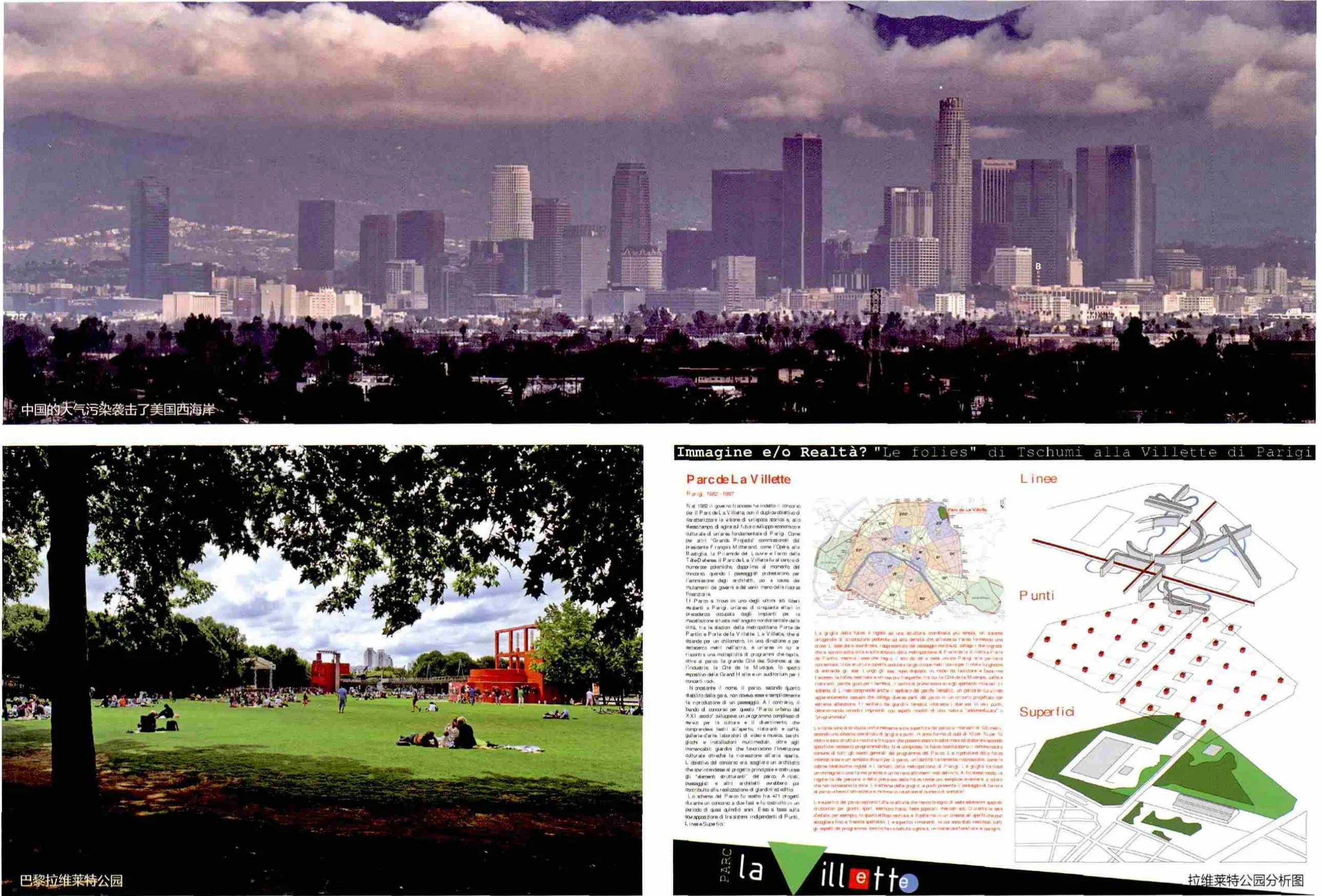

巴黎拉維萊特公園

1982年的巴黎拉維萊特公園(Parc de la Villette)設計競賽可能是景觀都市主義的最早實踐。拉維萊特特區邀請了當時知名的設計機構參加了一次“21世紀的城市公園”的設計競賽,希望通過景觀作為城市轉型的基本框架。將原來巴黎最大的屠宰場,轉變成為能容納多元化功能的新型城市公園。景觀在此的作用不僅是簡單的恢復場地的環境,更重要的是作為一個基礎設施,來容納將來不確定的各種開發內容。伯納德·屈米(Bernard Tschumi)作為一名建筑師,沒有采用大家熟悉的絕大多數作品的公園形式,而是提出一個在空間上以建筑物為骨架、以人工化的景觀要素為輔助、自然景觀與建筑相互穿插的建筑式的景觀設計方法。即用了點、線、面三種要素疊加,相互之間毫無聯系,但各自可以單獨成一個系統。屈米還創造性的發明了26個紅塔(Folie),放置在120mx120m的方格網的交點中,有些作為景觀要素存在,有些則作為信息中心、小賣餐飲、咖啡吧、醫務室等。公園里的建筑、夸張的雕塑、小品都融入成為了景觀的一部分。屈米并不是用建筑的語言來構建景觀,也非用景觀的語言來構建建筑,而是充分利用建筑和景觀各自的特點作為視覺元素來進行空間設計,這點和景觀都市主義的理念不謀而合。

結語

Heido Sasaki(哈佛大學景觀系系主任)在1965年說“景觀設計職業現在站在一個分水嶺,一條路將引領我們走向一個更好的人居環境,同時另一條路將會讓我們繼續做一些僅僅是表面上的裝飾”。顯然景觀設計師在這個時代需要扮演更積極的角色,景觀都市主義正好為我們指明了方向。

——《勢能》