東升模式的“黃金四角”

趙方忠

毫無疑問,海淀區東升鎮吸引了全市的目光。

進入4月以來,CCTV新聞頻道、BTV北京新聞等先后報道了東升鎮集體所有的東升科技園11棟房屋獲得了北京市住建委頒發的房屋所有權證,成為了本市首批并且至今仍是惟一獲得正式“房本”的集體土地房屋項目,由此也終結了北京農村房屋的無證歷史。

東升鎮是北京典型的城鄉結合部區域,轄區面積從北二環的西直門一直向北延伸到了北五環外,與朝陽區、昌平區土地接壤。當大量的城鄉結合部急于擺脫“三不管”的發展制約,絞盡腦汁融入城市而不得其法之時,東升鎮利用自有集體土地,自主開發建設了東升科技園,并一舉成為中關村國家自主創新示范區的重要組成部分。全新發展格局至此打開,前景充滿想象。

外界對于東升獲批北京市首個集體所有權證的解讀,大多歸結于集體經濟組織創辦科技園區的成功。而事實上,這是東升綜合發展實力的一次厚積薄發。人們只看到了高樓,卻忽視了高樓之下的深深地基。通過多年的改革探索,產權制度改革、資金實力的積累、經營策略以及持續創新,是集體經濟組織成功創辦科技園區的關鍵所在,也由此構成了東升綜合實力的“黃金四角”。解析東升模式,必須從“黃金四角”出發,才能找到明晰的答案。

產權改革

和大多數城鄉結合部一樣,隨著城市化進程的加快,東升鎮的土地資源逐年減少,由此也凸顯了勞動力就業、轉出人員勞齡及集體經濟可持續發展等諸多問題。

為了讓農民在城市化的進程中帶著資產進城,東升鎮自2002年底開始探索鄉村兩級的產權制度改革。根據市區政府的相關政策, 2003年東升鎮相繼出臺了《東升鄉經濟合作總社集體資產處置及經濟體制改革實施方案》、《東升鄉經濟合作總社清產核資方案》、《東升鄉經濟合作總社直屬單位集體資產處置及經濟體制改革實施細則》等一系列文件,重點推動村級和鄉直屬單位的產權制度改革。

改革牽一發而動全身,既要兼顧集體利益,又要兼顧個人利益;既要兼顧鄉級利益,又要兼顧村級利益;既要兼顧轉出人員的利益,又要兼顧在職人員的利益;既要尊重歷史條件,又要承認現實差別。

作為今天的改革成功者,東升鎮對外一再強調其堅持的“四大原則”:堅持有利于經濟發展,保持集體資產相對完整,防止集體資產流失的原則;堅持承認歷史,尊重現實,公平、公正、公開量化集體資產,維護和保障社區成員合法權益的原則;堅持產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學,推進現代企業制度建設的原則;堅持民主決策、民主管理、民主監督和規范操作、循序漸進的原則。

根據改革部署,東升博展股份社作為東升鄉直屬單位,于2009年進行統一的清產核資、預留社保基金、統一確定各種份額及勞齡,并采取先重組后改制的方式,將鄉總社部分凈資產劃歸博展股份社量化到人。其中劃歸博展股份社參加資產量化的有現存企業23家,歷史上已破產的企業58家,參加量化人員5400多人。

資產量化之后,農民擁有對自有份額的支配權,可通過份額流轉的方式,選擇直接補償現金后退出,或者轉讓給其他社員,改革后的統計結果顯示,農民選擇退償的份額兌現達20206萬元,轉股6161萬元,受讓5228萬元。歷時一年多時間,原東升鄉政府對最終的股東身份進行了確認,選舉出了股東代表,構成了由一個法人股,817名自然人股東構成的博展股份社。

產權改革將原東升鄉直屬單位集體資產的所有者和經營者進行了有機分離,構建了一個具有現代企業制度的博展股份社,為其自主經營科技園區奠定了基礎。

資金實力

東升鎮集體經濟自建園區始自2007年,期間受北京產業結構調整的影響,園區定位歷經了工業園區到科技園區的演變。

直至2010年,科技園區的雛形逐步顯現。在海淀區政府批復的3.78平方公里園區范圍內,一期20萬平米建筑面積陸續投入使用,吸引了120余家科技企業入駐發展,園區產值也從最初的18億,到2013年突破了85億元,并先后被認定為“海淀區文化創意產業聚集區”、“北京市軍民結合產業園”、“中關村東升科技園”、“北京市戰略性新興產業科技成果轉化基地”、“國家級文化和科技融合示范基地”等。

此后,無論是東升科技園經濟數據的呈現,還是集體經濟組織的可持續發展,都成為了博展股份社能夠取得“房本”的加分項,也由此吸引了各地紛至沓來的“取經者”。但負責東升科技園運營的東升博展投資管理有限公司常務副總經理陳斌卻直言,“東升模式對于大多數集體經濟來說很難復制”。

“要復制東升科技園的成功,起碼要具備三個前提條件,一是資產量化到人的產權制度改革,二是要有整塊的土地資源,并且掌握在集體手中,三是集體經濟要有足夠的資金投入作保障。“在陳斌看來,前兩個條件或許有少量的村集體能夠具備,但資金投入往往是集體經濟自建園區最大也是最現實的困難。

“近幾年來,東升科技園經歷了一個自主建設園區、自主完成配套的過程。” 陳斌說。很多人認為,東升科技園建設之初,周邊大的配套基礎設施已經具備,東升鎮對科技園的建設投入主要是把原有的廠房改建成辦公室,但事實并不完全如此,由于是集體經濟建設的園區,園區內水電氣路等基礎設施與周邊大的市政管線對接,通常情況下不在市固定資產支持的范圍內,只能通過集體自籌資金加以解決。“東升鎮對科技園的滾動投入達到了3億多元,這對大部分北京的村集體經濟而言都是一個不可想象的數字。”

“更重要的是,對于集體經濟創辦的園區而言,由于土地是集體的,沒有可向銀行貸款的抵質押物,幾乎沒有融資途徑,園區建設投入只能依靠集體自有的資金積累。”在陳斌看來,北京大部分鄉村集體都面臨著同樣的資金難題,沒有足夠的資金實力做支撐,集體經濟創辦園區只能停留于想象層面。

據陳斌透露,目前,取得集體土地房屋所有權證的東升科技園正與銀行等金融機構在抵押貸款方面探索新的融資嘗試,這或許會為今后集體經濟組織取得所有權證后的建設融資找到一條新出路。

經營策略

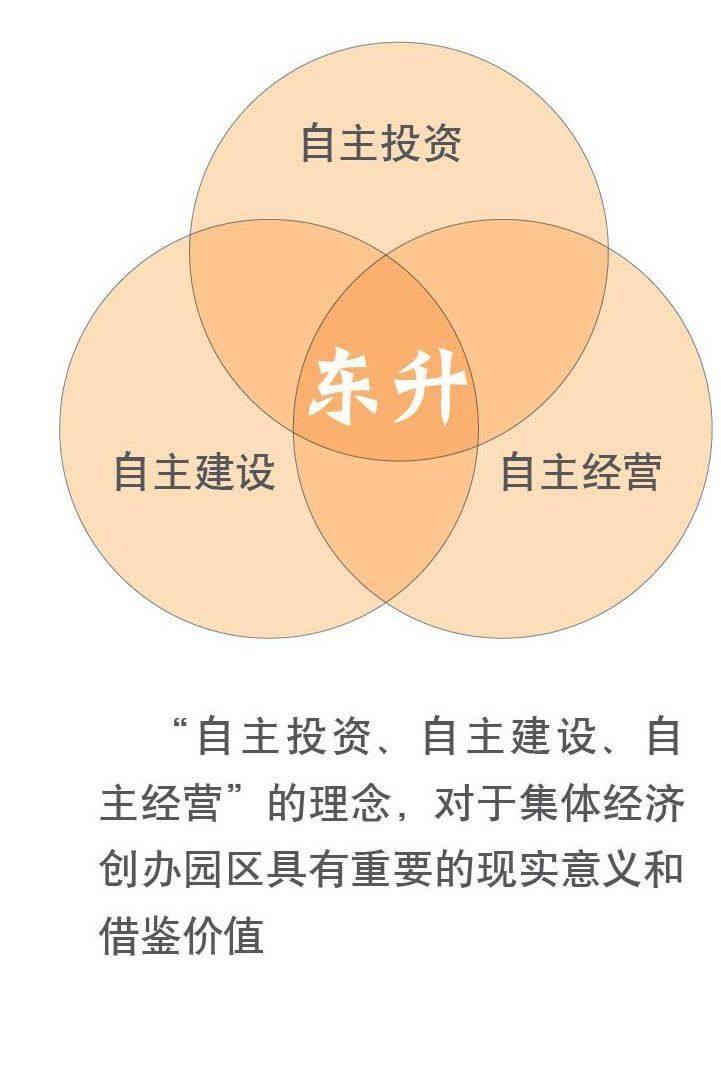

東升科技園將集體創辦園區的成功歸結于“三個自主”,除了自主投資、自主建設,集體經濟創辦的東升科技園還有一個顯著的特點就是“自主經營”。

而之所以選擇自主經營,陳斌坦言,首先,是東升鎮政府出于對解決當地農民就業和增收問題的考慮。據他介紹,東升科技園一期就安置了280位當地農民在園區就業,如果園區不是自主經營,這根本就不可能做到。

其次,東升科技園集體土地的性質決定了其建設的房屋只可出租不能出售。這種模式曾在建設之初對園區的招商活動形成了制約,將一些有意在東升科技園購買辦公樓的大型企業擋在了門外,但卻為東升科技園不斷調整產業結構,并且從容地進行騰籠換鳥創造了有利條件。

事實上,如何使集體資產不斷壯大并可持續發展,如何使農民獲得長久的利益及保障,由集體自主經營的東升科技園始終在探尋這些問題的答案。近4年來,東升科技園多次伴隨著經濟轉型對園區企業進行騰籠換鳥,從最初的電子信息,發展到現在的新一代信息技術、節能環保、新材料、農業科技等戰略性新興產業多業并舉,東升科技園始終保持在科技發展的前沿,僅從這一點上講,“自主投資、自主建設、自主經營”的理念,就對于集體經濟創辦園區具有重要的現實意義和借鑒價值。

此外,只租不售能夠使園區發展、建設的主動權始終掌握在集體手中,也在一定程度上保障了農民能夠長期受益于園區經濟發展的紅利。

對于促進農民增收,股東代表的多次公開表述早以得到驗證。在2013年博展股份社分紅大會上,該社股東代表屈建凱就表示,2013年,其家庭總收入為19萬,比2012年增加了5萬多。

持續創新

黨的十八大報告指出,堅持和完善農村基本經營制度,構建集約化、專業化、組織化、社會化相結合的新型農業經營體系。在此基礎上,十八屆三中全會又出臺了農村集體土地流轉的相關政策。與此同時,與“三農”密切相關的食品安全的戰略地位也日益突出。

諸多的發展契機,讓從農民手中成長起來的東升科技園看到了新的努力方向,基于自身對農村、農民和農業的深刻理解,東升博展開始探求新的盈利方式,依托自身優勢與周邊農村探索新型農業合作模式。

博展股份社的設想是,利用東升科技園的空間載體,通過和園區企業開展技術合作,建設智慧農業體驗中心,向參觀者和農民展示高科技農業的成果,以及集合了各種新技術的新農村2.0版建設標準,并將此作為新農村建設、都市型現代農業發展、農民增收的一攬子解決模式。

東升科技園源自村集體,本身就是農民自我創新的結果,其最大的優勢也在于來自農民、最懂農民,經過近幾年的發展,東升一直在思考鄉村集體經濟如何在城市中生存與發展,如何利用自身的資金實力和發展經驗,將高科技農業的成果輸出到海淀區的山后農業地區,構建一條從田間到餐桌的農業生態產業鏈條。

據陳斌介紹,東升科技園已經與海淀區柳林村建立了合作關系,已建成了集合農業高新技術的有機農產品種植基地,而東升科技園將作為這些有機農產品的展示平臺,未來將展示的優質農產品在中關村區域內的園區中進行銷售。

作為鄉村集體經濟組織創辦的科技園區,東升科技園以其持續的模式創新,詮釋了鄉村集體經濟對如何在城市中生存與發展的理性思考。

如果一個鄉村集體經濟只關注經營,它將成為一個市場驅動的企業。而如果集體經濟把持續的模式創新作為其內生性行為,那么它勢必會成為創新驅動的經濟組織,這或許也是東升集體經濟快速崛起并立于不敗之地的核心所在。