合成孔徑雷達干涉測量(InSAR)技術在地表沉降監測中的應用

張倍倍

摘要:近年來,合成孔徑雷達干涉測量(InSAR)技術應用于地表沉降監測研究領域的方法與實例在國內外工程實踐和科研活動中經常出現。近幾十年來由于地下水的長期超量開采,華北平原已成為世界上超采地下水最嚴重、地下水降落漏斗面積最大、地面沉降面積最大、沉降類型最復雜的地區,地表沉降監測周期長、成本高、數據量大,通過InSAR技術的應用可有效提高地表沉降觀測的精確性,為預防和減少經濟損失發揮積極重要作用。

關鍵詞:合成孔徑雷達士涉測量(InSAR) 變形監測 地面沉降

1.InSAR簡介

孔徑雷達干涉測量(InSAR)是合成孔徑雷達應用中較晚出現的技術,它是以合成孔徑雷達復數據提取的干涉相位信息為信息源獲取地表三維信息和變化信息的技術,合成孔徑雷達(SAR)屬于微波遙感的范疇,它可以穿透云層,甚至在一定程度上穿透雨區,同時具有不依賴于太陽作為照射源的特點,使其具有全天候、全天時的觀測能力;微波遙感還可以在一定程度上穿透植被,可以提供可見光、紅外遙感所得不到的關鍵信息。隨著SAR遙感技術的不斷發展與完善,它已在變形監測中發揮越來越重要的作用。

2.InSAR基本原理

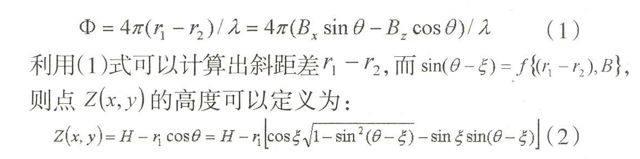

InSAR技術基本思想是:利用兩副天線同時成像或一副天線相隔一定時間重復成像,獲取同一區域的復雷達圖像對,形成干涉紋圖。干涉紋圖中的相位值即為兩次成像的相位差測量值,根據相位差與地面目標的三維空間位置之間存在的關系,利用軌道參數,即可測定地面目標的三維坐標,其基本幾何原理為(見圖1):設H為第一個天線的相對高度,ξ為基線B的傾斜角,λ為波長,γ1、γ2是雷達天線與地物點之間的距離,可以用基線分量Bx、Bz:及區域入射角θ來表示,兩天線接收同一表面元素信號的相位差Φ表示為:

3.數據解算過程

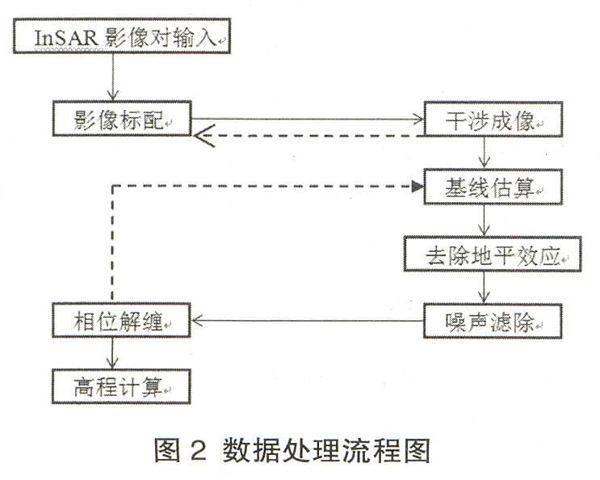

從InSAR的原理可知,欲求得高程,一方面要求獲得準確的相位差,另一方面也要求能估計出精確的軌道參數等,InSAR數據處理的主要步驟包括:影像配準,干涉圖生成,噪聲濾除,基線估算,平地效應消除,相位解纏,高程計算等,有時還需要一定的地面控制點來計算有關的參數。InSAR數據處理基本流程見圖2。

4.InSAR應用實例

天津市是地面沉降較嚴重的城市之一,其年沉降率已達到厘米級。我國一些科研院所采用歐空局ERS-1和ERS-2的天津地區復雷達圖像數據進行了試驗,經D-In-SAR處理后,兩年中由重復精密水準測量求得的地面沉降等值線圖與D-InSAR得到的基于干涉條紋的沉降等值線圖相比較,得出了二者一致性和相似性的結果。由D-InSAR監測得出的沉降殘余均方誤差(RMS)只有1.1cm,顯示出雷達干涉測量的優勢。

河北省滄州市是華北地區地表沉降最為嚴重的地區之一,通過采用三圖像差分處理ERS-1 SAR 1996-12-01、1996-11-01和1995-06-15干涉影像對,獲取滄州地區1995~1996年地表沉降的雷達差分干涉紋(圖3),得出的結論是沉降主要分布在滄州市區、泊頭鎮和青縣三個地區,同時,通過圖像轉換我們可以得到各個地區的沉降值,其中滄州市區的一年半期間最大沉降量達到7cm,泊頭鎮最大沉降量達到3.5cm,青縣也達到了3cm。經過野外踏勘和實測資料的對比,這些結果和實際情況比較吻合。

5.結論

采用InSAR技術能夠提供全天候詳細的地面測繪資料和圖像,而且在惡劣天氣下雷達是一種合適的探測傳感器,能夠正常地工作,用此方法可以獲得地面觀測點精確三維坐標,極大地減輕了外業工作強度,其優點顯而易見,隨著獲取InSAR數據的渠道越來越廣泛,未來在城市地面沉降監測、預防泥石流滑坡、礦區開采沉陷監測、水文、森林調查等方面,此項技術也將不斷得到發展,為國防建設和國民經濟建設服務。