內蒙古霍各乞銅多金屬礦整裝勘查區地質礦產特征及找礦潛力分析

王弢

摘要:霍各乞銅多金屬礦整裝勘查區為國土資源部2012年設置的第二批整裝勘查區之一,屬內蒙古自治區烏拉特后旗霍各乞鎮管轄,位于狼山中段北麓。面積為1200km2。該區是內蒙古自治區乃至華北地區重要的噴流——沉積型銅多金屬礦的重要組成部分,也是我國重要的銅多金屬礦床礦集區之一。目前區內已發現的礦床有霍各乞1號銅多金屬礦床、2號及3號鐵多金屬礦床,歐布乞小型鐵礦床,阿拉其圖敖包銅多金屬礦等多處礦床:該區長期復雜的地質演化歷史和多期構造一或礦作用的復合疊加,造就了本區優越的成礦地質條件,展現出良好的資源前景。因此有必要總結該整裝勘查區的地質礦產特征并研究找礦潛力。

1.成礦地質背景

該整裝勘查區位于內蒙古中部狼山_二—渣爾泰山地區,其大地構造位置為華北陸塊北緣中晚元古代狼山——渣爾泰山裂陷槽,是內蒙古以及華北地區重要的銅、鉛、鋅等多金屬成礦帶。狼山——渣爾泰山裂陷槽總體呈東西向展布,東西長800多千米,南北寬近100千米。裂陷槽的基底為太古代—早元古代變質巖系,其中沉積了巨厚的渣爾泰山群,其與白云鄂博群是同期異相沉積物,為一套淺變質巖系,屬裂谷系中的碎屑巖—碳酸鹽巖夾少量火山巖建造。

渣爾泰山群分布于狼山主峰南北兩側。北側出露于那仁寶力格——獲各琦——溝乃胡都格一帶及其南北兩側;南側于東升廟、炭窯口一帶,組成狼山復背斜南、北兩翼。為一套砂泥質、碳硅泥質、鈣質組成的類復理石建造,巖性以碳質千枚巖、云母石英片巖、石英巖為主,夾炭質板巖、泥質大理化灰巖和條帶狀石英巖(變碳硅質巖)。下部及底部巖段內普遍含基性、中酸性火山巖,總厚度約3000m。變質程度達綠片巖相。云母石英片巖Rb--Sr同位素年齡為1198-59.9Ma,其所夾的變基性火山巖Sm-Nd年齡為1492Ma,其時代相當于中元古代,與北東白云鄂博群時代及巖性相當。

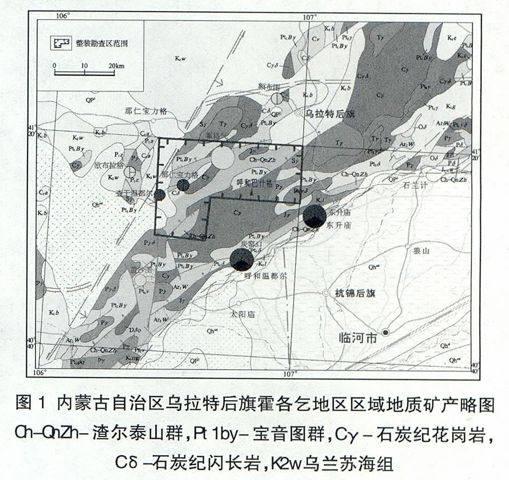

區內賦礦地層渣爾泰山群可分3個巖組:書記溝組、增隆昌組和阿古魯溝組(圖1)。

書記溝組為一套陸源碎屑巖組合,下部為粗碎屑的礫巖、含礫粗粒石英砂巖和石英砂巖;上部為粉砂巖、泥巖夾粗粒石英砂巖、粉砂巖與泥巖互層,夾少量基性火山巖,在區域上不穩定,厚度220-1490米,屬河流——三角洲——濱岸相建造。

增隆昌組主要為一套石灰巖,下部為石英砂巖夾泥灰巖、泥巖,總體呈東西向分布,上部為灰巖及白云巖。在慶格勒圖一帶厚達2800米,一般厚度大于200米,為淺海碳酸鹽臺地建造。

阿古魯溝組為一套淺變質巖系。下部為暗色板巖、碳質粉砂質板巖;上部為泥質結晶灰巖,出露厚度較大,在巴彥西別山一帶厚度為2431米,屬于半閉塞海灣相黑色巖系沉積建造。為本區大型—超大型銅多金屬及金礦床的主要賦礦層位。

通過近年來的工作成果,區內侵入巖主要見有晚元古代、華力西、印支及燕山期侵入巖。其中晚元古代侵入巖分布于霍各乞礦區東西兩側,侵入的烏爾圖、阿侖珠斯朗閃長巖體K-At同位素年齡772Ma。巖體圍巖同化混染明顯,但對礦體起吞蝕破壞作用。華力西、印支期侵入巖分布在狼山主峰及南、北兩帶,侵入烏拉山群和渣爾泰山群。多呈花崗巖基、巖株產出,形成與區域構造線一致的構造巖漿巖帶。巖石類型主要是黑云母花崗巖,少量花崗閃長巖。與其有關系的礦產,在礦源層基礎上,于巖體外接觸帶改造而成的脈狀充填型鉛鋅礦,如阿拉其圖敖包。燕山期侵入巖主要分布在狼山西段,沿哈拉根那向深斷裂及邊側部呈小巖株產出,主要巖石為酸性及偏中性次火山斑巖。與其相關的礦產為次火山斑巖銅金礦,如歐布拉格。與噴流沉積有關的渣爾泰山群中還含有各類變基性海相火山巖,據有關資料,屬細碧玄武巖類。其特征與甘肅祁連山細碧巖相吻合。揭示了霍各乞以銅為主的因果關系。基性火山巖稀土配分特征,均為輕稀土富集型,指明了大地構造環境屬島弧、弧后盆地產物。

據有關資料認為,“狼山地區晚太古宙烏拉山群變質雜巖,是在兩個(集寧和阿拉善)‘陸核之間高熱流薄殼上形成的古陸塊”。因地幔熱狀態的變遷,導致地殼增厚,按活動論觀點,此套雜巖應屬晚太古代——早元古代華北地臺北緣似島弧性質的增生體。在該增生體南北兩側發育大型線狀裂陷活動,形成狼山與白云鄂博和渣爾泰相連且又分叉的陸緣裂陷槽。伴隨裂陷火山噴溢沉積為本區塊狀硫化物礦床形成奠定了物質基礎(礦源層),元古宙晚期揚子旋回階段,褶皺成山,變質改造鑄就了霍各乞、東升廟等大型銅、鉛、鋅、塊狀硫化物礦床。晚元古代霍各乞礦區,東西兩側及其外圍等閃長巖侵入,宣告裂陷活動終結,進入地臺發展階段。

褶皺構造:霍各乞倒轉復式向斜由北部二號礦床倒轉向斜、中部隱伏背斜和南部一號礦床倒轉向斜組成兩向一背倒轉復式向斜。北部二號礦床正常翼以鐵為主,下部有少量銅(鉛鋅)。南部一號礦床倒轉翼上部以銅為主,向下漸次為鐵+鉛(鋅)-鉛鋅為主。一號礦床和二號礦床在層序上正好相反。因此,一號礦床深部尋找鉛鋅礦具較大潛力,二號礦床深部有望擴大銅鉛鋅資源量,中部隱伏背斜有發現銅、鉛鋅礦床的潛力。

由于區域擠壓,產生NE-NEE向的大型韌性剪切帶。如霍各乞-那仁寶力格韌性剪切帶,剪切方向與地層傾向一致。該韌性剪切帶,長32公里,寬1-3公里,屬狼山——渣爾泰山巨型韌性剪切帶次級剪切帶。帶內分布著霍各乞、歐布乞、褐布敖包、那仁寶力格等礦床(點),各礦區剪切規模和強度不同。剪切較強地段,出現緊閉褶皺和一組平行斷層,片理(間距1-0.5mm)化帶尤為發育,S-C組構,眼球狀糜棱巖、矩形多晶石英條帶和絹云母、綠泥石、陽起石等礦物條帶,硫化物、鐵帽及鉛鋅礦化在地表及鉆孔巖芯中多處可見。伴隨韌——脆性剪切作用,礦物重結晶、粒間滑動,可導致礦源層原始沉積的Cu、Ph、zn多金屬元素活化轉移,遷移至斷裂旁側的碎裂巖帶、層滑斷裂帶、褶皺轉折端、不同巖性界面及其兩側富集成礦。從目前所及資料分析,該韌性剪切帶已成為霍各乞外圍擴大銅鉛鋅資源量的潛在遠景地段。

斷裂構造:區域性斷裂規模宏大,次級同生斷裂發育。前者控制各時代地層巖相分布和巖漿巖體產出,后者則控制三級盆地和礦床定局。該帶內除了NE-NEE向區域性四條深大斷裂外,NE向深斷裂之次級、更次級斷裂在區內也十分發育,如北側霍各乞——那仁寶力格斷裂,南側東升廟斷裂和炭窯口斷裂,以及斜切狼山主峰的NW向張扭性斷裂,后者地貌上呈狹谷,如達拉蓋溝、東升廟溝、炭窯口溝等。NE向次級斷裂多屬同生斷裂,與NW向斷裂交匯聯合,控制三級火山盆地及其沉積礦產分布和定位。霍各乞礦田位于NE向居力格臺——那仁寶力格斷裂和古爾班斷裂之間與NW向大西溝、大東溝斷層交匯部位。

2.霍各乞噴流——沉積型多金屬礦床一般成礦特征

霍各乞礦床具有明顯的層控和時控特點。礦床的賦礦層位和巖石組合具有一致性,銅主要賦存于渣爾泰山群阿古魯溝組下部之石英巖、石英片巖及條帶狀石英巖中;鉛、鋅、硫主要賦存于渣爾泰山群上部的增隆昌組上部和阿古魯溝組中部及上部細碎屑巖、碳酸鹽巖中,即炭質板巖、含炭砂質結晶白云質灰巖夾千枚狀含碳鈣質板巖中,顯示出成礦嚴格受一定層位和特定巖性組合控制。

礦床規模受三級斷陷盆地大小所制約,礦體厚度和品位隨含礦建造巖相變化而變化,盆地中心含礦建造厚度大,礦體厚度亦大,品位高,盆地邊緣含礦建造變薄,礦層也變薄。

礦體形態主要為層狀、似層狀,產狀與地層產狀一致,而且礦體隨含礦層褶皺而褶皺。

礦石構造具有多樣性,有條帶狀、紋層狀、揉皺——繩狀、角礫狀等。礦物組合簡單,主要是黃鐵礦、磁黃鐵礦、黃銅礦、方鉛礦和閃鋅礦。礦化元素主要為Pb、zn、cu、s等。礦化分帶明顯,具有明顯的水平分帶和垂直分帶。

圍巖蝕變較弱,有綠泥石化、重晶石化、電氣石化、堿性長石化、硅化、碳酸鹽化及黃鐵絹英巖化等。

成礦時代與賦礦圍巖相近,為中晚元古代,與國外許多中元古代大型層控硫一多金屬礦床的時控特點相符合。

3.整裝勘查區地球物理特征

從近年來在該區工作的航磁異常特征分析,區內主要表現為:

東北部地區多為微弱的正負相間的磁場特征,反映區內太古界與元古界地層中含有少量磁場物質;西南部除少數局部異常外,主要為負磁異常。局部異常主要反映狼山群二巖組地層和巖體與地層接觸附近,與成礦作用和熱液蝕變有一定的關系;中部以低緩的正磁異常帶為主,異常寬緩,范圍比較大,反映部分隱伏的中酸性或中基性侵入巖特征,范圍較窄的異常與隱伏的層狀硫化物有一定關系,在該區范圍有編號異常5個,有低緩未編號異常7個。狼山成礦帶上霍各乞、東升廟、炭窯口三個大型礦床上具有明顯的航磁異常,三個礦床均出露于地表。因此,對于有一定埋深的隱伏礦床,可能具有低緩異常特征。于2011年結束的阿拉善左旗一巴彥淖爾西部地區1:5萬航空磁測在本區圈出磁異常16處。霍各乞礦床表現最為明顯。

4.整裝勘查區地球化學特征

該區近年來完成的1:5萬水系沉積物測量成果,是開展普查找礦的重要依據。通過工作成果分析,區內出現南北兩條帶狀Cu、Pb、Ag、Au等元素的異常帶,與處于狼山裂谷帶的二級盆地中的含礦帶相吻合。每一個礦化異常帶又有4-5個異常集中區,與盆地中三級~四級斷陷盆地相對應,對成礦十分有利。

通過已知礦床上地化元素異常的特征研究,渣爾泰群阿古魯溝組第三四巖段中出現Cu、Pb、Ag的組合異常,指示具有找霍各乞類型礦床、即受層位控制的噴流沉積改造型礦床的條件之一。

5.含礦巖石建造及控礦構造特征

含礦巖石建造:本區含礦地層主要為中新元古界渣爾泰群薊縣系阿古魯溝組,要分布于霍各乞-那仁寶力格一帶,主要巖石組合由下向上為二云母石英片巖、巨厚黑云母石英片巖夾綠泥石片巖及順層產出的斜長角閃片巖、透鏡狀角閃巖-條帶狀石英巖(變硅質巖)、大理巖化灰巖、透輝透閃石巖(變泥灰巖)、炭質板巖-千枚巖、云母石英片巖夾紅柱石云母片巖,原巖以炭泥質、砂泥質巖為主,夾炭硅質巖和泥灰巖,底部泥質碎屑巖夾基洼火山巖。其中鉛鋅礦體賦存于炭質板巖中,銅礦體主要賦存于條帶石英巖中,鐵、(鉛鋅)礦體賦存于透輝透閃石巖中。

含礦地層分布于裂陷槽中形成的三級盆地中,含礦巖性為含炭條帶狀石英巖,含泥鈣質高的碎屑巖、碳酸鹽巖、炭質板巖的互層帶中。霍各乞礦田區,改造作用比較強,碳酸鹽巖層和高泥鈣質片巖層在強改造作用下變為透輝、透閃巖,并出現石榴子石、陽起石等熱蝕變礦物。銅礦多分布于上下兩層條帶狀石英巖中,恢復原巖為含泥鈣質砂巖變質而成。鉛、鋅、鐵分布于透輝、透閃巖及炭質巖層中。層位控礦的特征十分明顯。

控礦構造特征:含礦構造在裂陷槽發育過程中主要深斷裂與裂谷近于平行,呈NE向分布,而同生斷裂和次級斷裂控制了次級盆地,其走向多為NW和近EW向,上述兩組斷裂構造控制了海底火山活動和噴流作用,是找該類型礦床的重要標志。含礦地層在造山活動過程中,近一步形成褶皺,即背斜和向斜,甚至于倒轉背向斜構造,在褶皺的翼部或轉折構造變形強烈部位形成較為厚大和較富的礦體,但總體仍是層狀礦體,并嚴格受特定層位控制,褶皺構造變形也是該類型礦床的一重要的找礦標志。

6.找礦潛力分析

礦床的空間分布規律:狼山——渣爾泰山成礦帶內的三級斷陷盆地是各種典型礦床產出的場所,各賦礦次級盆地有機質含量豐富,都屬于華北古陸邊緣拉張條件下的裂谷盆地。

時控性、賦礦層位及容礦巖性:該成礦帶產出的噴流沉積型礦床具有明顯的時控性特征,其產出時代集中在中元古代。該區的含礦巖系明顯受到層位控制。霍各乞銅多金屬礦床主要是產在渣爾泰山群炭質千枚巖及條帶狀石英巖中,表現出了明顯的層控特征。

同生斷裂活動對成巖成礦的控制:同生斷裂是狼山——渣爾泰山裂陷槽內一種非常重要的控礦構造類型,它控制著該裂陷槽內次級斷陷盆地的空間展布、盆地內的沉積作用、火山作用和成礦作用。東升廟、炭窯口、霍各乞、甲生盤等礦床受裂陷槽內三級斷陷盆地的控制,而三級斷陷盆地又受到區域性斷裂控制。在拉張條件下,區域性斷裂,繼承性活動控制著次級斷陷盆地的空間展布及其內部沉積相、沉積帶的分布。礦區內的同生斷裂導致含礦巖段巖相(性)、地層厚度和礦體厚度的急劇變化,在一定程度上控制著礦體的形成和空間展布。在下降盤,礦種多、礦化程度高,并有含角礫狀礦石的厚大Zn-Pb-Cu復合礦體形成,這是因為深部成礦流體不斷順著同生斷裂上升噴流至古裂谷盆地,并在下降盤卸載、沉淀富集的結果。另外,同生斷裂活動的頻率和持續時間的長短影響著礦體規模。

同沉積火山作用對成礦的作用:前人已經在霍各乞礦床及其外圍中找到了同沉積期的基性火山巖、“雙峰式”火山巖、鉀質細碧巖等夾層。同沉積期的海底火山(噴發)活動提供了部分成礦物質和熱能。霍各乞礦床發現變質基性巖的分布范圍較廣,其Cu礦的儲量最大,暗示其成礦溫度較高,也間接說明了其成礦過程與海底火山噴發活動有內在的成因聯系。同沉積火山活動對礦體礦化程度有明顯的影響。火山活動明顯的礦床,其礦化程度較高,礦床規模也較大,反之,其礦化程度和礦床規模就遠不如前者。

7.找礦勘查方向

狼山——渣爾泰山噴流——沉積型成礦帶礦床具有明顯的時控、層控與巖控特征。東升廟、炭窯口和霍各乞礦床都產在渣爾泰山群的白云石大理巖或炭質千枚巖及石英巖中,以后在該地區找礦時,首先找渣爾泰山群的阿古魯溝組。

鑒于霍各乞銅礦床產出部位主要為渣爾泰山群中的石英巖及石英片巖,因此該區工作時應在查證物化探異常的基礎上,特別注意找尋上述巖性,并對其含礦性進行研究。

8.存在問題

不同時期的勘查工作因受規范和任務的要求,大部分于限于淺部礦體控制及礦權范圍內進行工作,從目前已有礦床資料分析,無論是正在開采的霍各乞礦床,還是已經發現的阿拉其圖敖包、莫若古及褐布敖包等,全部圍繞在中間的二疊紀花崗巖體周邊,盡管目前地質學家們認為霍各乞礦床成因為噴流——沉積型,但后期二疊紀巖體的侵入是否為礦床的富集起到一定的作用?所以未能更深一步的進行研究是制約找礦突破的關鍵問題。通過研究認為在霍各乞礦床東部及東南部開展深部找礦應為主攻目標,在礦區西南部及東北部開展大比例尺地表地、物、化工作圈定異常,通過查證噴流——沉積型銅多金屬礦的成礦機制為工作的突破口。至2018年任務結束時完成銅150萬噸,鉛鋅300萬噸的目標是完全有可能的。