F1需為比安奇撞車事故擔責

在雨中賽車可怕得令人難以想象。對頂尖車手們來說,一條濕滑賽道往往帶來最高級別的挑戰。因此,濕道賽車好手被人們稱為“雨霸”,如上世紀30年代的魯道夫·卡拉西奧拉和21世紀車王邁克爾·舒馬赫,而某些濕道賽車片段,包括斯特寧·莫斯1961年在老紐博格林賽道及塞納1993年在多靈頓公園的表現,則成了賽車史上永恒瞬間。

濕滑賽道讓頂尖車手有機會證明他們為何與眾不同,充分展示自己的非凡天賦以及勇氣。

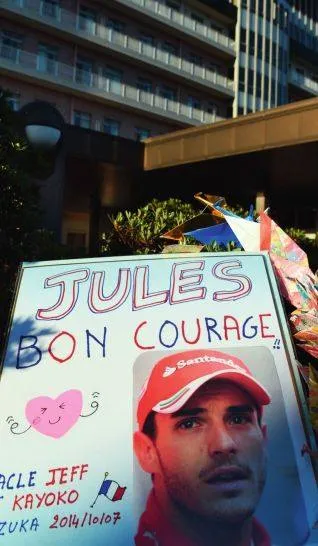

某些賽車手能夠輕松駕馭干燥賽道,但在濕滑賽道卻表現欠佳。1967年世界冠軍丹尼·赫爾姆就是其中之一,他討厭濕道。2008年英國大獎賽,菲利普·馬薩駕駛的法拉利在銀石賽道5次打滑,而在此前的日本大獎賽中,馬薩一直在無線電里“尖叫”──隨著賽道積水越來越多,他呼吁終止比賽──直到朱爾斯·比安奇的賽車與救援車相撞。

當比賽被雨水打斷后重新開始時,賽車手們紛紛通過無線電告知車隊工程師,情況已經改善,自己渴望上路。即便是在雨天,如果讓他們自己做決定,絕大多數車手仍會選擇比賽。

比安奇的F1生涯剛剛開始,但其他賽車手清楚,同樣的事故可能發生在任何一名車手身上。在祝福比安奇的同時,有車手表達出對這種看似隨機事故的隱憂。“你的朋友在日本命懸一線,可你想不通整件事情背后的原因”,杰恩·維爾格尼在天空電視臺的節目中傾訴。這位紅牛二隊車手雖然對比安奇撞車事故耿耿于懷,但與同行們一樣,他最終還得參賽。

人們為何如此關注一場致命事故?老一代車手或許很難理解。1955年法國勒芒24小時耐力賽中,法國車手皮耶·列文駕駛的奔馳賽車在與對手碰撞之后失控,撞擊路旁土坡,燃燒著的車體碎片射入路邊的觀眾席,造成83名觀眾和車手當場死亡,但比賽仍然繼續進行。1961年F1意大利蒙扎站,沃爾夫岡·屈普茨因撞車逝世,并導致15名觀眾死亡,但比賽未被叫停。雷格·墨索、彼得·柯林斯、克里斯·布里斯托、洛倫佐·班蒂尼、羅杰·威廉姆森和湯姆·普利斯等F1車手在比賽中因事故死亡,同樣無法讓賽會亮出終止比賽的紅旗。

幾乎所有事故都包含一些未知或無法預料的元素,而F1的做法是分析每一件相對獨立的個例,并基于此提升其安全標準。

1967年班蒂尼在摩納哥遭遇事故喪生,事后F1宣布禁止高度易燃的稻草出現在賽道旁,盡可能減輕撞車事故的后續影響。1970年,喬臣·林特在蒙扎賽道遭遇致命車禍,自那以后,F1嚴禁未完成安全設備布置的車手進入賽道。1976年尼基·勞達在紐博格林意外撞車但大難不死,該賽道隨后被F1排除在賽程之外。1994年塞納在伊莫拉站逝世,促使F1改善賽道的外圍防護設施……

比安奇撞車事故則讓人們認識到,讓救援吊車駛入賽道存在安全隱患──即便賽會揮舞黃旗,要求其他賽車在經過事發場所時減速。事故發生前,救援吊車正在移走索伯車隊蘇蒂爾的賽車,而已失控的比安奇賽車不幸與救援車相撞。如果其駛入緩沖區,撞上緩沖屏障甚或另一輛賽車,都不至于釀成后果如此嚴重的事故。汽車公司設計賽車會考慮盡可能減小相撞風險,但底盤高、外殼堅硬的吊車完全是另外一回事。

在摩納哥賭坊廣場等賽段,賽會使用工業起重機移動賽道上的賽車。但有觀察人士指出,工業起重機的使用成本比吊車要高得多,賽事主辦方需向F1掌門人伯尼·埃克萊斯頓支付巨額費用,且贊助和轉播收入也會被盤剝,因而有可能不愿意進行此項投資。

F1已經賺得盆滿缽溢,是反省自我的時候了。承擔賽事安全相關的經費和組織責任,而非將皮球踢給當地的賽事主辦方,如此一來,大獎賽車手也就清楚該向哪家機構抱怨或申訴了。

英國車手漢密爾頓通過BBC體育專欄,講述了一個感人的故事。9歲那年,作為一名卡丁車賽車手,漢密爾頓曾親眼看到隊友在賽道上喪生。“一個和我關系要好的朋友從此永別賽車”,漢密爾頓寫道,“這完全出乎我的意料。我記得賽前曾與他在賽道旁玩耍,嘻嘻哈哈,但沒過多久,我不得不參加他的葬禮……那是我這輩子第一次參加葬禮”。

“厄運降臨在人們身上”,他繼續說,“可地球不會停止轉動,這真的讓人傷心。但我一直都希望成為一名F1賽車手,這理想從未動搖”。

正如漢密爾頓所說,地球永遠不會停止轉動。人們希望F1盡可能提升比賽的安全性,降低比安奇類事故再次發生的概率,但風險不可能完全消失──于F1賽事而言,它與魅力是雙胞胎。