石龍舉重 一鎮對抗全世界

座落在石龍鎮中山公園西南面的“舉重之鄉”塑像,是石龍的象征。這座塑像高4米,主體是一個手捧鮮花、張臂歡呼的舉重運動員形象,腳下放著一副碩大的杠鈴,雕塑底座上刻有“舉重之鄉”的銘文,是前國家體委副主任榮高棠親筆題寫。

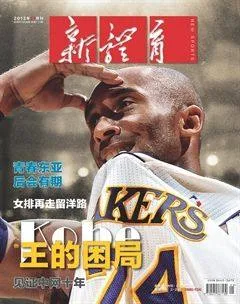

塑像是以誰為模板?人們說法不一。有的說是第一位打破世界紀錄的中國人陳鏡開,有的說是最先為中國拿到奧運舉重金牌的曾國強。在當地人看來,是誰并不重要,因為這個廣東東莞的小鎮早在上個世紀就已將世界舉重領域的重要榮譽一網打盡。

今年,距離陳鏡開第一次打破男子52公斤級世界紀錄已經過去了58個年頭,石龍的舉重運動還在繼續。這里仍然是中國舉重一股不可小視的力量,但以“一鎮之力”對抗全世界的時代顯然已經過去了。

博物館“濃縮”興衰史

石龍鎮近兩年興建了不少新的大型體育場館,但當地人還是愿意去業余體校旁邊的老館健身娛樂。這個區域是石龍體育的熱點地區,石龍舉重博物館也建在這里。

陳蘇媚是石龍舉重訓練基地主任,也是當地業余體校的校長。說起舉重博物館,她自豪地說:“沒有哪個地方比石龍更有資格建舉重博物館。”

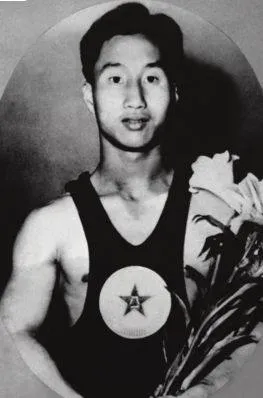

的確,石龍是中國體育版圖上一個不可忽略的地方,其他的榮譽不必說,光是“陳鏡開”這三個字就讓廣東石龍名滿天下。1956年6月7日,在上海盧灣體育館舉行的中蘇舉重友誼賽中,陳鏡開以挺舉133公斤的成績打破美國運動員溫奇保持了兩年的132.5公斤的最輕量級挺舉紀錄,實現了中國在世界紀錄中零的突破。

2006年6月7日是陳鏡開打破世界紀錄50周年的日子,也是眼前這座石龍舉重博物館開館的日子。陳鏡開重回故里,同時到場的還有唐功紅、陳小敏等12名曾經打破世界紀錄和贏得奧運金牌的舉重名將。他們在博物館中留下手印,這些手印和簽名如今都灌制成模型鑲嵌在博物館的地面,游客俯身就能看到。

對于這種歷史遺產的保護,陳蘇媚感覺心有余悸:“幸虧建立了這座博物館,石龍舉重的精神才得以傳承。這座館建成后不久,當年石龍三杰之一的葉浩波就去世了。陳鏡開經常帶客人到博物館參觀,為他們講述過去的故事,但他在2010年也過世了。”

一進入博物館的大廳,首先映入眼簾的就是那幅把石龍鐫刻在歷史上的“舉重之鄉”錦旗,這是廣東省體委為了表彰石龍運動員在1984年洛杉磯奧運會上的杰出貢獻而特制的。在洛杉磯奧運會上拿到銀牌的賴潤明回憶說,當時東莞沒什么記者,錦旗領回來就被領導鎖到了抽屜里,這面錦旗在體校搬家的過程中差點被扔掉,“當時的人沒有這個意識,如果丟掉了,石龍舉重之鄉的名頭就少了一個具有說服力的證明”。

建館之時,博物館面向社會征集有歷史價值的物品,老運動員捐出了當年比賽時獲得的勛章,與外國運動員互贈的禮物,甚至有人捐獻了從河邊撿來的石鎖。博物館里珍藏著一把陳鏡開用過的臥推椅。簡陋的臥推椅是陳的祖母為孫兒量身制作的,老人為此還拆了自己的床板。除此之外,還有陳鏡開第一次打破世界紀錄時穿過的隊服。

回想過去石龍運動員參加國內外比賽的經歷,最令陳蘇媚遺憾的就是沒能為他們留下盡可能多的照片。“那時候,教練和運動員的心思都在比賽上面”,陳蘇媚說。經歷過如此波折,她現在很注意保護這些將來有可能成為珍貴史料的物品。她給記者看了一封小運動員寫的道歉信,署名是王鵬。“這個孩子很有潛力,就是太調皮。前陣子他和體校的同學打架,我讓他寫了一封道歉信。等到他有一天拿下世界冠軍,這封信就是他們的故事”,陳蘇媚笑著說。

石龍舉重博物館開館以來,接待過不少世界舉重的重要人物。一位亞舉聯高級官員希望把自己的照片也放到博物館的展館里,主人滿足了他的心愿,這讓外國友人高興異常。

在陳蘇媚的計劃中,石龍舉重博物館還要擴建。如今,博物館展出的主要是石龍當地的舉重歷史,而陳蘇媚想做到的是把中國舉重歷史匯聚到這里,她為此信心滿滿,“國家體育總局已經同意了我們的計劃。冠軍的榮耀是一時的,博物館卻可以把這種精神一代一代傳承下去,這是我最大的夢想”。

陳門榮耀與誤解

石龍舉重有兩個輝煌的年代,一個是陳鏡開打破世界紀錄的上世紀60年代,以石龍三杰陳鏡開、陳滿林、葉浩波為代表,另一個就是在奧運會與亞運會賽場上揚威國際的80年代,當時最為有名的就是賴潤明、曾國強和陳偉強,這三人被當地人驕傲地稱為“石龍三虎將”。

石龍舉重最輝煌的時候是什么樣子,賴潤明說:“1984年參加洛杉磯奧運會的中國隊5個隊員,有3個是石龍人,我們拿下了兩金一銀的成績。1987年廣州全運會的時候,廣東舉重隊里有一半是石龍籍的運動員。而且,這班人馬都是世界冠軍和世界紀錄保持者,可謂豪華之師。”

以陳鏡開為起點,幾十年來,從石龍已經走出了1000多名舉重健兒。陳蘇媚自稱是“半途而廢”,她過去是田徑運動員,主練標槍和手榴彈,因為被石龍體校的教練一眼相中,改換門庭,走上了舉重之路,后來成為中國第一位女子舉重裁判員。

陳蘇媚說:“舉重既辛苦又枯燥。過去的條件太差了,陳鏡開訓練的時候,舉重運動在石龍還不怎么流行,他就在健身院旁邊的一間小木屋里點起煤氣燈,自己訓練。那時候沒有杠鈴,只有簡單的石鎖。為了增加花樣,陳鏡開自制了不同重量的石鎖,用來應付各種情形下的訓練。”

在陳鏡開破紀錄的年代,中國人的生活水平還不高,國際舉聯的規則也沒做到盡善盡美,正如每次賽前例行的稱體重環節。

當時用來稱體重的還是最原始的大磅秤,測量員在刻度上不停地撥來撥去。陳鏡開參加1957年世界青年友誼運動會時,賽前一個月就開始降體重,最后成功降到了他所在的52公斤級別。為了不違反規則,并在可能平局的情況下以體重的優勢獲勝,陳鏡開在賽前只喝了點鹽水,這讓他在第二次試舉打破世界紀錄的一把時,差點因為頭暈腳軟跌倒在舉重臺上。不過陳鏡開最終還是成功了,后來在一次采訪中,他坦言自己當時甚至抱定了一死的決心,就是要為中國拼下這枚金牌。

賽后,陳鏡開得到了一瓶可樂做獎勵,這讓他十分開心,晚年的陳鏡開特別喜歡和人們說起可樂的故事,殊不知為了國家榮譽,他曾經把生死置之度外。

陳鏡開是名副其實的舉重世家,陳家兄弟五人中有三人從事舉重運動。大哥陳枝是他的啟蒙教練,老四陳滿林出道比陳鏡開晚幾年,陳鏡開就做了弟弟的教練。陳家的舉重兄弟長得極為相似,在同一張照片中,你甚至很難分辨出這兄弟倆誰是誰。2010年陳鏡開離世的時候,廣東有家報紙錯登了陳滿林的照片,令人哭笑不得。

陳滿林出成績很早,在哥哥的指導下進步飛快,曾三次打破男子輕量級的世界紀錄。可惜,1966年,25歲的陳滿林從蘇聯比賽歸來,在文革中遭到無端批判,石龍舉重隊被解散,陳滿林與陳鏡開弟兄倆被分派去印刷廠做工,訓練的時光被白白浪費。

文革期間,周總理到廣州調查,問起陳氏兄弟的下落。當得知他們已經不再舉重時,周總理親自會見了陳氏兄弟,叮囑他們繼續練習,為國爭光。不久,陳滿林就去民主德國參加了世界舉重錦標賽。當時,他已經33歲“高齡”,陳鏡開也披掛上陣,當起了弟弟的教練。這對兄弟師徒在亞洲和世界比賽中拿下一銀一銅。

陳家的一代人中就出了兩個世界冠軍。傳說陳門出生的孩子大腿都呈方形,猶如廣州海珠大橋正中間那兩個橋墩。一些外國友人對此傳聞神往已久,一見到陳門的運動員,都要俯下身去摸摸他們的腿。這個特點也遺傳給了陳鏡開的侄子陳偉強,1976年6月7日,陳偉強在上海盧灣體育館打破了世界青年紀錄,第一次嘗到奪取世界冠軍的滋味。那天既是陳偉強的生日,也是陳鏡開第一次打破世界紀錄20周年的日子。

陳鏡開讓舉重運動風靡廣東,全國都知道了這個名字,但也產生了一種聲音:練舉重使人身材矮小。這種看法愈演愈烈,讓石龍舉重連帶著遭了殃。

真是這樣嗎?記者把這個問題拋給了陳蘇媚主任,她的回答直截了當:“陳鏡開家族的人都是這么矮,他哥沒練舉重,也是不到1米60的身材。舉重運動員是根據級別來選材的,陳家的這幾位都屬于輕量級選手,全世界56公斤級別的選手差不多都是這個身高。舉重運動員個子高不高,要根據各人的重量級、技術和基本力量而定。”

在舉重博物館里,一張陳鏡開的照片引起了記者的注意。那是1987年薩馬蘭奇授予陳鏡開銀質勛章的畫面,表彰他對舉重運動的杰出貢獻和致力于奧林匹克運動的推廣。人們曾打趣地問陳鏡開:“為什么不給你一個金的呢?”其實,金質勛章只會授予為奧林匹克運動做出貢獻的國家領導人,銀質勛章已經是世界體育界的最高榮譽了。

陳蘇媚說,在紀念陳鏡開第一次打破世界紀錄50周年之時,他身著照片中的那套衣服,戴上勛章出現在紀念活動中,人們驚嘆他的身材一直沒有變。

或許這正是石龍舉重人的共同特點——自律與堅持。“石龍三杰”之一的葉浩波曾在國際比賽前得了急性肝炎,為了參加比賽,讓父母簽下了保證書,保證“我出意外與國家沒有任何關系”。之后,他在比賽中成功奪魁。

陳偉強由于運動量太大,造成了手臂習慣性脫臼,但他每次接上之后還繼續練習。

陳鏡開在三破世界紀錄后腰椎撕裂,醫生勸他從此退役。但陳鏡開在與蘇聯舉重隊交流中完善與總結了健步挺舉,回來又6次刷新世界紀錄。有一次,周恩來總理問他:“你吸煙嗎?”陳鏡開說偶爾會吸一點。總理勸他,作為運動員,最好不要吸。于是,陳鏡開終身沒有再碰煙酒。

人才在別處

石龍能成為舉重之鄉,有深厚的文化傳承。這個處在廣州與深圳樞紐位置的地方,已經有800年歷史。清代此處習武之風盛行,出過多名武舉人。過去,這里也是南粵重要的碼頭。當地人說,在碼頭搬運貨物的苦力或許就是舉重興起之源。1956年陳鏡開打破世界紀錄后回家鄉匯報表演,年輕人才放下刀槍劍戟,舉起石鎖,掀起舉重的風潮。

從陳鏡開為國爭光的時代到上世紀80年代涌現的奧運冠軍,歷經兩代人的努力,石龍舉重走向了巔峰。進入新世紀后,石龍的舉重運動仍然發展著,在國內依舊是一股不容小覷的力量,但多年不見世界冠軍,成了當地人的一塊心病。

作為當今石龍舉重的一把手,陳蘇媚毫不掩飾心中的宏偉目標:“比起國內比賽,我們更著眼于世界。亞運會充其量是亞洲冠軍,我們都拿過,世界冠軍和奧運冠軍十幾年沒拿了,我們很想拿。”

“看看現在的體育環境,與過去相比簡直是天壤之別”,陳蘇媚說,從1984年擔任裁判和教練工作后,陳蘇媚見證了石龍舉重這30年來的變遷,她曾經帶出了世界冠軍史麗華。如今,陳蘇媚已經不在一線工作了。“現在不帶徒弟了,作為管理者的事情太多,特別是群眾體育興起后,好多事要我親自跟進”。

投入和生源的問題往往是制約著這些老牌運動之鄉發展的關鍵因素,像富力足校那樣有大型民企資金注入的體校只是少數,大部分體校還是靠政府養著,特別是那些單純發展一個運動項目的小地方,同時面臨著資金和生源的雙重考驗。

早期的石龍體校還培訓游泳,隨著舉重逐漸勢大,就變成了單一發展舉重。陳蘇媚說起了一件最近發生的事:“我們有一個小運動員,前不久拿到了省級冠軍,昨天她跟我說能不能免去自己的伙食費。”石龍體校的伙食費基本上是一天一元人民幣,這在全國來說的確是比較少見的,特別是對于這些正在長身體的運動員。“她是外來工子女,家里五六個姐妹,的確很窮,但如果不解決這個問題,她可能說走就走了。好多運動員,初三畢業都出來打工,幫家里解決困難”,陳主任感慨,30年前自己在石龍體校上學的時候,孩子來報名要交一袋米和15元作為學費。

至于生源,石龍同樣面臨著本地人對舉重興趣的寡淡。賴潤明回憶他讀書時,同學們在課余時間玩的大多是舉石鎖,足球、籃球等運動雖然也很普及,卻不及當地人對舉重的熱情。如今,“本地人家里環境好了,有那么多渠道出人頭地,為什么偏偏選舉重呢?”

石龍的招生對象早已面向全國各地,實際上連東莞市都很少,“現在,我這里廣西、湖南的孩子比較多,教練在外面看見條件不錯的孩子,就跟那邊的人談。最小的孩子小學四年級,也就是十一二歲,再小的話沒有配套的老師教他們”,陳蘇媚說。

在石龍的舉重前輩看來,十一二歲是標準的選拔年齡,太小的話還看不出來。有時教練也會根據父母的體型推斷孩子將來的體型。挑出來的孩子就動員他們來體校練一段時間,以便具體觀察。陳蘇媚說:“海選的時候一般都能招到五六十個,真正留下的可能就七八個。但在廣西和湖南,很多比較富裕的家庭也練舉重,他們的父母覺得舉重是個專項,練出來很有前途,可大部分家庭對此還是持懷疑態度。”

舉重的生態系統

生源的變化,體育科技的不斷進步,國家一些政策的出臺,都會影響石龍舉重的格局,但是舉重生態系統中那些內在的東西,還是傳承下來了。根據陳蘇媚的口述,記者基本理清了石龍體校培養人才的基本脈絡。

石龍體校的學生維持在60人左右,基本沿襲了九年義務教育制度,但這里的最低年紀是四年級,學生最多可以從十一二歲進入體校呆到初三畢業,也包括一邊打工一邊訓練和一邊念職業學校一邊訓練的孩子。

這里的淘汰也很殘酷,從小學四年級到初三不停地篩選,到畢業時,成績好一點的孩子會被送到省隊或八一隊,成績一般的可以選擇留在隊里繼續訓練,也可以去讀高中或職高。

以男子運動員為例。如果順利的話,在體校一直呆到十七八歲還十分具有競爭力,那么成為職業舉重運動員的機會就大很多,這個時候就可以參加全國成年組乃至國際比賽了。陳蘇媚說:“20歲到30歲這10年是舉重運動員的黃金年齡,陳偉強第一次打破紀錄就是21歲。有的人運動生涯比較短,到25歲就不濟了,也有的到二十七八歲還可以沖擊紀錄。到30歲后,隨著新人的上位與自己身體機能的退化,大部分運動員會選擇退役。”

目前,從石龍體校走出的舉重運動員中,有兩人在八一隊,其中陳幼娟已經在國家隊站穩了腳跟。據介紹,今年的亞運會,國家隊本來擬派讓陳幼娟出戰女子75公斤級比賽,但后來換派另一位運動員替代了她。在征求石龍方面的意見時,陳蘇媚服從安排:“無所謂啦,對我來說,還是想要世錦賽的金牌。”

陳蘇媚在這里工作了20年,也看開了許多東西,“人多難以維持,人少不像學校。培養80個普通冠軍,不如培養一個世界冠軍,這兩方面很難兼顧。輸贏是另外一回事,培訓過程中覺得不行的孩子,我們就勸他回去讀書,不然就是害了他。搞舉重就是培養人才,我們的運動員走向社會,沒文化沒成績都無所謂,但沒品德不行”。