徐淙祥:麥田上的守望者

無論刮風下雨,在安徽省太和縣淙祥現代農業種植專業合作社的麥田上,總能看到擼起袖子、俯下身細心觀察小麥長勢的徐淙祥。徐淙祥憑借著在農業科研領域的卓越貢獻、對國家糧食安全的堅守,收獲了“種糧牛人”“安徽麥王”等響當當的綽號,也獲評了“感動中國2022年度人物”。

扎根土地

做一名出色的農民

1953年6月,徐淙祥出生在安徽省阜陽市太和縣舊縣鎮張槐村。他自幼便對農田有深厚的情感,于是,在高中畢業后,面對多條未來人生道路,他選擇回到家鄉,做一名種好糧食的農民,立志為家鄉農業發展貢獻自己的力量,不再讓家鄉的父老鄉親經受饑餓之苦。

2010年,徐淙祥牽頭成立了農業種植專業合作社,帶領附近農民一起智慧種田、脫貧致富。不僅如此,徐淙祥還將自己多年來的種田經驗,編成通俗易懂的順口溜,匯集成冊,免費分享給附近農民。

“拔節追肥不宜早,免得倒伏減產多。清明前后最適宜,追施尿素莫忘記。”這是徐淙祥匯編的小冊子里的一段話,被村民廣泛流傳。

在徐淙祥的影響下,他的兒子徐健也成了種田高手。不僅如此,2018年,孫子徐旭東大學畢業后,也毅然回村,跟爺爺學種糧。祖孫三代都種糧,在徐淙祥心里,是一份光榮。

科技興農

豐厚糧食產量

“民以食為天,糧以安為先,無糧不穩,糧食生產安天下。”徐淙祥始終關注著糧食品質和產量。如何使農作物產量再上一個臺階,成為徐淙祥的心頭所想。

徐淙祥想到了科技助農,他購買了大量的農業科技書籍,潛心鉆研農業科學技術,有不懂的地方就立即請教相關專家。

不僅如此,徐淙祥還將全身心投入到農業新技術示范推廣上,參與國家、省、市農業科研試驗,累計推廣農業新技術、新成果近200項。他主持選育的農業新品種,被當地村民稱為農業增效、村民增收的法寶,極大地提高了農作物的產量和品質。

面對全國勞動模范、全國種糧標兵、全國科技興村帶頭人等“國字號”榮譽,徐淙祥始終保持著謙遜和淡泊,他覺得最重要的事還是讓人民吃飽飯、吃好飯。

心懷天下倉廩

“麥”向豐收

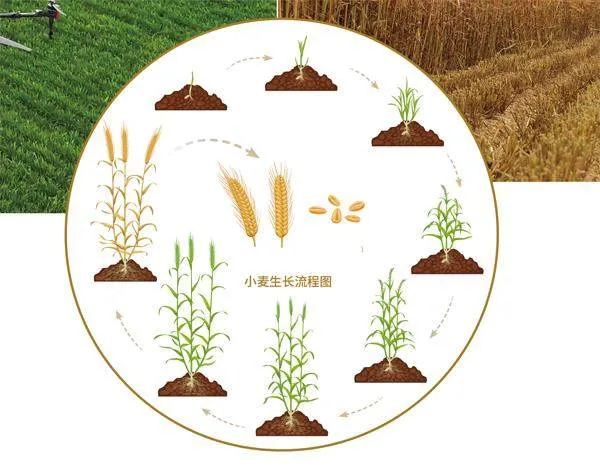

每年麥收時節,在安徽省阜陽市太和縣,都能聽到機器轟鳴。看到金色的麥浪在微風中搖曳、一棵棵麥穗伴隨收割機擺動被收獲的景象,農民一年的辛勤勞動都有了真切的意義。

“三夏”時節(是夏收、夏種、夏管的簡稱,每年的5月下旬開始,至六七月結束),徐淙祥依舊忙碌不停。

2024年5月的一個正午,在安徽省太和縣淙祥現代農業種植專業合作社,農民們忙著將收獲的小麥裝車。與此同時,徐淙祥深入田間,彎下腰、低下頭,和農業技術專家們一起為試驗麥種測產。“穗大籽多粒飽滿,又是一個豐收年!”徐淙祥高興地說。

麥收剛結束,還未休息片刻,徐淙祥又抓緊時間準備接下來的工作——選育種子、購買有機肥料、查看土壤情況,準備種植新一季的玉米和大豆。

自1972年以來,徐淙祥已經扎根田間逾五十載,培育優良品種、摸索栽培方法、進行試驗耕種……他數十年如一日,潛心研究種田技術。徐淙祥研發、種植的小麥、玉米和大豆屢次打破安徽省單產紀錄。

曾經饑餓的記憶讓徐淙祥更加珍視今日的溫飽。每一粒糧食都是他汗水的結晶,是他心中的寶貝,飽含著他對土地深厚的熱愛和眷戀。正如感動中國頒獎詞所言,徐淙祥就是“泥土上的黃牛,夕煙下的英雄”。

在廣袤的麥田上,徐淙祥書寫著他關于夢想、堅持和奉獻的故事。在未來的日子里,他的精神也將如同他培育的種子一般,播撒在更廣闊的田野上,生根發芽,茁壯成長,為中國的農業發展注入不竭的動力。