煤中氟的研究進展

劉 震,陳 萍,陸佳佳,吳英爽

(安徽理工大學地球與環境學院,安徽 淮南 232001)

煤中氟的研究進展

劉 震,陳 萍,陸佳佳,吳英爽

(安徽理工大學地球與環境學院,安徽 淮南 232001)

在綜合分析國內外研究資料的基礎上對煤中氟的含量、賦存狀態和成因、分布規律以及對環境的影響等做了較詳細的闡述。根據近年來的資料,全國煤中氟的含量平均為200μg/g,但不同地區、不同成煤年代、不同煤種的含量各有差異。煤中氟主要以無機物的形式賦存與煤中,關于可否與有機質結合,至今未見可靠的證據,氟的來源之一很可能與富含氟的熱液活動有關。中國煤中的氟由于變質程度的不同,成煤時代的不同,聚煤區的不同往往存在很大的差異。煤中氟通過各種方式進入到環境中,最終對人體造成傷害。

煤中氟;含量;分布規律;賦存狀態;環境污染

氟是煤中有害微量元素之一,在自然界礦物中主要呈非金屬離子F-,它是所有元素中電負性最強的元素,電負性為3.9,地殼克拉克值553μg/g[1]。地殼中氟豐度的變化范圍是450~700μg/g,算數平均值為550μg/g,幾何平均值是540μg/g[2]。氟是人體不可缺少的微量元素,現在一些國家的營養標準中已將氟列為必需元素,它不僅對于牙齒而且對于骨骼的形成和發育有重要作用。但是人體不能攝入過多的氟,飲用含氟過多的水使地方性氟病成為一種分布很廣的地方病。國家《生活飲用水衛生標準》GB5749-85中規定飲用水中的氟化物最高含量不能超過1.0mg/L。環境中氟的來源很多,煤排出的氟能不能成為地方性氟病的病因,長期以來并不被人們所了解,煤在燃燒時,其中的氟以HF及少量的SiF4、CF4等氣態形式排入大氣中。因此通過對煤中氟的分析研究對于它對環境的影響程度分析顯得尤為迫切。

1 中國煤中平均含氟量的研究

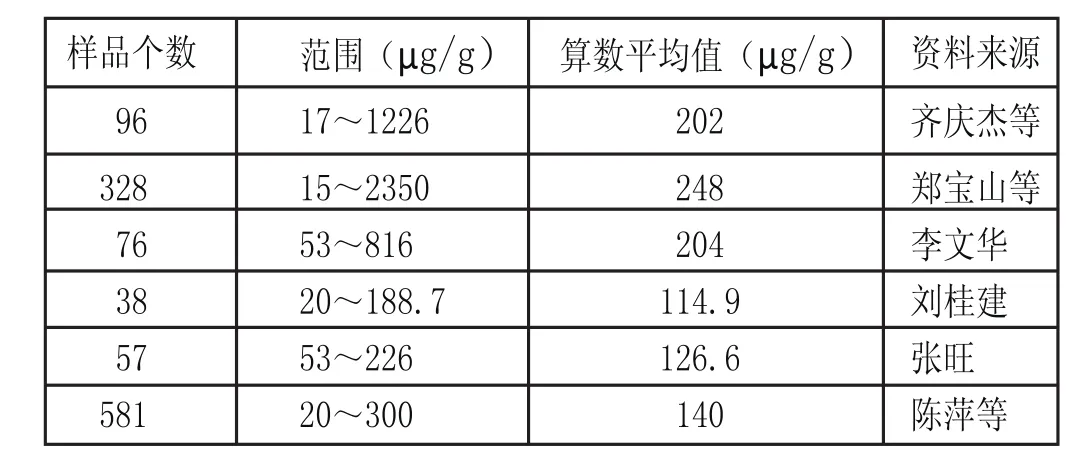

氟是豐度較高的少數幾種元素之一,沉積巖中氟豐度的平均值為510μg/g。我國華北地臺泥質巖氟豐度的平均值為755μg/g[3]。相比之下,煤中氟的豐度較低。Lessing于1934年首次報道從英國煤中檢測出氟[4]。表1列出我國各研究者提供的煤中含氟量的資料,鄭寶山等[5]所用的328個樣品中由于有采自氟病區的高氟煤樣品,其中有的煤樣品中含氟量高達2350μg/g,因此計算出的平均值為248μg/g,偏高于全國煤中氟含量平均值200μg/g左右。陳萍等[6]根據全國581個煤樣的數據分析的統計,從多數樣品中檢測到的氟處于20~300μg/g之間,平均140μg/g,少數樣品中檢測到400~800μg/g,個別超過1000μg/g,曾檢測到的最高值為4000μg/g。參考國外資料,自然界中煤的含氟量的平均值大約為100μg/g,若超過300μg/g則為高氟煤。

表1 中國煤中氟(F)的含量

研究氟含量必須注意:我國的常用的煤樣品的預處理方法還不夠完善,煤樣品的預處理方法不同測試的結果往往出現誤差。

2 煤中氟元素的賦存狀態及成因

煤中的氟主要賦存在一些礦物中,煤中氟的灰分與含量的關系是研究煤中氟的無機親和性的一種重要參數。氟具有較強的無機親和性,主要以無機物的形式賦存在煤中[7]。McIntyre[8]運用光電子能譜技術研究表明,煤中的F能與C結合,并以有機態存在;Godbeer和Swaine[4]認為煤中F可以存在于云母、粘土礦物中;Finkelman[9]指出煤中氟能夠存在于不同礦物中,其賦存狀態的置信度為5;Grieve等[10]研究了加拿大不列顛哥倫比亞地區煤中F以及P的含量,指出煤的賦存形式可能為氟磷灰石。齊慶杰等分析了20個煤樣品中的氟和磷,發現只有三個煙煤樣品中P/F的質量比為6.2,7.0,8.4,其余樣品中P/F的質量比均遠小于4.9(按理論計算出的P/F的質量比)。這表明除這三個煤樣中其他樣品中的氟化物并非主要以氟磷灰石礦物賦存。關于煤中氟能否與有機質結合,至今未見可靠的證據表明煤中確實存在與有機質結合的氟[6]。

與煤中其他微量元素相比,氟的賦存狀態方面的研究仍然存在很多空白。氟的含量與硫化物型硫和硫酸鹽型硫的含量相關關系并不明顯,但是與有機硫的含量有明顯的正相關關系,說明成煤的環境和后期的成巖作用可能對煤中氟含量及賦存狀態有一定的影響。貴州煤中氟含量比Ca、Mg、K、Na含量(摩爾)低,說明在貴州煤中氟主要富集于含有堿金屬的攜氟礦物中,主要以無機形態存在。貴州煤中有機硫含量越高,含有堿金屬的攜氟礦物含量越高,其機理還有待于進一步研究[11]。

根據對煤中氟的賦存狀態的研究,煤中氟的來源可能有兩種情況:一是進入成煤沼澤或者煤層里的含氟溶液;二是陸源碎屑中的含氟礦物。例如:貴州六枝礦區龍潭組底部有富氟的硫鐵礦層,在底下熱液作用下,硫鐵礦中的氟以離子形式進入熱液,并隨之一起向上運移到煤層內富集,以致該礦區煤中氟含量高于相鄰礦區[12]。

3 煤中氟測定方法的研究

氟的測定方法有很多,比如比色法,離子選擇電極法(ISE)等,但由煤中氟賦存形態的復雜性,測定結果有很大差異。Crossley[13]利用氟離子鋯,Loathe[14]利用氟離子釷與茜素生成的絡合物上進行反應來確定氟含量。其原理是將這些金屬從生成的有色絡合物中置換出來,生成比較穩定的無色金屬氟化物,根據褪色程度比色定量。但是這種方法操作比較繁瑣。另一種方法是Belcher等[15]提出的利用氟試劑(3-胺甲基茜素-N,N-二醋酸)為高價鑭或鈰鹽反應生成藍色絡合物進行比色定量,這種方法靈敏度有所提高,但有較多的干擾因素,僅僅適用于某些體系比較簡單的樣品。還有一種方法是Mcgowan[16]采用分光光度計法進行比色測定,測定速度和精度都有所改善。

Frant等[17]提出用氟化鑭(LaF3)單晶制固體膜電極,用電位方法進行氟離子活度測定,用總離子調節緩沖液排除Fe3+,Al3+,Si4+等干擾,使測定氟的技術取得了很大進展。現在經過改良后的離子選擇電極法(ISE)被規定為國際標準的測定方法。與其它方法相比,這種方法具有靈敏度高,干擾少等優點,但是需要煤高溫燃燒水解后將氟吸收轉化到溶液中,再用氟離子選擇性電極測定。可能會由于操作不當引起結果的誤差。

4 中國煤中氟的分布研究

4.1 不同變質煤中氟的分布研究

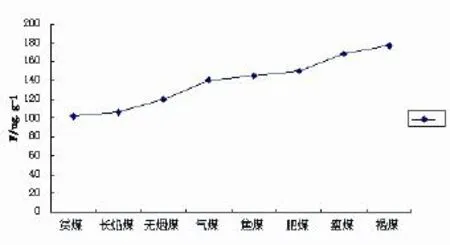

我國不同變質程度的煤中氟含量從高到低為褐煤、瘦煤、肥煤、焦煤、氣煤、無煙煤、長焰煤、貧煤。如圖1所示,瘦煤和褐煤含氟量較高,其幾何平均值分別為168μg/g和177μg/g;長焰煤和貧煤含氟量較低,其幾何平均值分別為106μg/g和102μg/g.從褐煤到無煙煤,隨著煤變質成都的增高,煤中的無機礦物并沒有明顯的變化,但以有機形式賦存的元素一般會隨著變質程度的變化而變化,這說明中國煤中的氟一般都賦存與無機礦物中,變質程度與氟含量沒有必然的關系[11]。

4.2 不同地區的煤中氟含量的分布

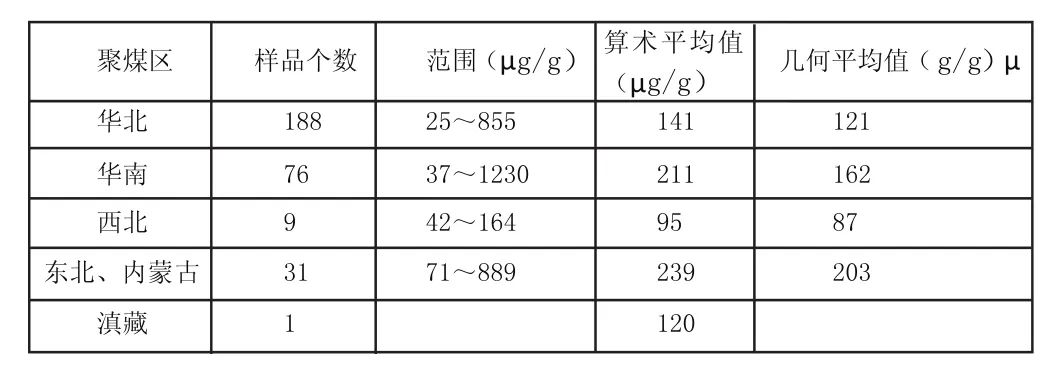

以含煤時代命名,我國的主要聚煤區為東北內蒙古侏羅世聚煤區,西北早、中侏羅世聚煤區,華北石炭二疊紀聚煤區,滇藏中新生代聚煤區,華南晚二疊世聚煤區[18]。吳代赦等[11]指出各聚煤區煤中氟的分布如表2所示

表2 各聚煤區中氟的含量

5 煤中氟對環境的污染研究

5.1 氟的環境污染途徑

氟作為生物和人體必需的元素,對生物和人體有著重要的影響,在我們日常生活中氟的環境污染途徑主要包括以下幾種:一、采礦,許多礦石都不同程度的含有氟,如螢石,氟磷灰石等,由于工業用途廣泛開采量日益增加,在開采過程中,礦石迅速破碎并暴露在表面,加快了煤中氟的釋放,使含氟的礦石粉塵向周圍環境逸散,從而造成各種污染。二、農業生產,人類在農業生產過程中由于要對農作物進行殺蟲維護,在此過程中使用的含氟殺蟲劑由于滯留時間較長,從而對環境的污染也較嚴重。三、工業活動,在冶金、化工、陶瓷、塑料等生產工業中,它們或是采用含氟的礦石作原料、催化劑等,或是采用其他氟化物生產產品,再生產工藝過程中因熱分解、水洗、揮發等作用排出含氟的廢水、廢氣等。就我國目前而言,磷肥、煉鋼和制鋁是主要的工業氟污染源。磷肥的主要原料是氟磷灰石其含氟量大約為2%~4%,在粉碎加工過程中大量氟磷灰石粉塵、SiF4、HF氣體飄散到空氣中,僅此一項,氟排放量即達10多萬t;煉鋼主要用螢石作助溶劑,制鋁用冰晶石作熔劑,在高溫下他們分解出大量的HF等氣體和含氟廢水,其對生物作用有效性高,對環境的破壞和生物的影響極其嚴重[19]。四、自然環境中氟的排放,火山活動也可使氟排入環境中;氟具有較高的生物活性,植物富集環境中的氟通過食物鏈逐漸擴大,使人或動物受害,引起氟中毒。

5.2 煤中氟對環境的影響

氟是煤中揮發性較強的有害元素。在煤的開采及加工利用過程中,特別是燃煤過程中釋放的氟會以氣體或固體殘渣的形式對大氣、土壤、水體和生態環境環境造成污染,嚴重時會危害人體健康。如氟通過呼吸道、消化道、和皮膚進入人體后,大部分都沉積在骨骼和牙齒中。缺氟的人患齲齒病,攝入氟過量的人患斑狀釉齒病。氟斑牙是氟中毒的早期癥狀,氟骨癥是氟中毒的嚴重的表現[20]。在氟中毒地方病的病區小學生的智商低于非病區的智商的原因可能是,母親懷孕期間患有氟中毒,或者兒童出生后攝入較多的氟,以致大腦神經細胞發育不良,智力降低。在貴州省織金縣發現煤煙型氟與砷聯合中毒現象。在人體內砷與氟有協同作用,病人除有砷與氟中毒的典型表現外,還有典型的肝硬化腹水征象。病區癌腫發病高,還查出了皮膚癌、乳腺癌和內臟癌[21]。

即使煤本身含氟量不高,燃燒方式的不當也可以引起氟中毒。吳天和李建明對2599名居民調查后發現,當燃用煤中含氟量僅為80μg/g時患氟斑牙病的人數占被調查人數的33.6%,煤中含氟量為250μg/g時,比例上升為53.5%,若煤中含氟量達到500~1000μg/g時,其比例大于96%,同時發現氟骨癥病人,人數占調查者的7.56%~16.1%。在一些經濟落后的高寒地區,居民將煤放在室內,明火燃燒,長年不息,沒有排煙設施,燃煤排出的氣態HF,SiF4等氣體或微塵,以及它們與室內水汽結合生成的氣溶膠或氟氫酸等都易于被人體和糧、菜、水等吸收和粘附。

總之,氟是主要的環境污染物之一,氟的研究是環境化學研究的重要課題,也是各地區環境質量評價的重要內容,我們要加大對氟的研究,以利于人們了解氟及化合物的客觀規律,以及對人類生存環境的影響,從而減少氟的污染程度。

6 結語

我國絕大多數煤中氟的含量是比較低的,但作為有害元素對環境及人體的危害是不可避免的,因此對煤中氟以及向環境中排放氟仍然是研究的重要問題。我國對氟的研究滯后于煤中其他微量元素的研究,進一步深化研究煤中氟的含量,賦存狀態尤其是關于煤中氟能否與有機質結合,分布規律,對于今后的合理利用和減輕環境危害提供科學依據,使我國在更大程度上的煤炭開發和利用過程中盡量減少對環境和生態的影響。

[1]Rudnick R L,Gao S.2004.Composit ion of the continental crust.Treatise on geochemistry.

[2]清黎彤.地殼元素豐度的若干統計特征[J].地質與勘探,1992(10)

[3]鄢明才,遲華.地球化學元素豐度-中國華北地臺地殼化學元素的豐度和分布.見:張艷君.地球化學.地質出版社,1998:39~51.

[4]Swaine D J.1990.Trace elements in coal.Butterworths,London.pp.278.

[5]鄭寶山,黃榮貴.中國煤炭含氟量的研究[J].中國地方病學防治雜志,1988(2)

[6]陳萍,唐修義.中國煤中的氟[J].中國煤田地質,2012

[7]齊慶杰,煤中氟的無機/有機親和性與洗選特性[J].遼寧工程技術大學學報,2006,25(4)

[8]Mc Intyre N S.1985.Study of elemental distributions with discrete coal maceral ,use of secondary ion mass spect romet ry and X-r ay phot oe l ec t r on spec t r oscopy .Fue l,64:1705~1711

[9]Finkelman R B.1995.Modes of occur rence of environmental lysensi t ive t race elements Coal.Dordrecht:Kluwer Academic Publishers.24~50

[10]Gr i eve D A,Gooda r z i F.1993.Tr ace e l emen t s i n coa l samp l es f r om av t i ve mi nes i n t he Fo r e l and Bel t,Br it ishColumbia,Canada.Internat ional Journal of Coal Geology,24(1~4):259~280

[11]吳代赦等.中國煤中氟的含量及其分布[J].環境科學,2005,26(1)

[12]郭英廷,王延斌,方愛民等.貴州西部晚二疊世煤層中的有害微量元素及其分布[G].見:中國礦業大學北京研究生部地質專業委員會.煤田地質研究文集.北京:煤炭工業出版社,1996,188~194

[13]Crossley H E J.The Determination of Fluorin in Coal.Soc Chemind Lond,1944,63:284~288

[14]LotheJJ.Di f ferentialSpect rophotomet ric Determination of Fluorine.Anal Chem,1956,28:949~951

[15]Belcher R,Wl lson C L.The Determination of Fluorine in Solution.2nd ed.New York:Reinhold,1964.255~259

[16]Mcgowan G E.An Adaptation of Sepect rophotomet ric Method.Fuel,1960,63:245~252

[17]Frant M S,Ross J W.Elect rode for Sensing Fluoride Ion Activity in Solution.Science,1966,154:1553~1555

[18]王煦曾,朱榔如,王杰.中國煤田的形成與分布[M].北京:科學出版社,1992:69~71.

[19]胡斌,鄭繼東,韓星霞.氟的環境化學特性及其生物效應[J].焦作礦業學院學報,1995,14(6)

[20]梁超軻等.煤煙型氟中毒的毒理-流行病學研究[J].衛生研究,1990(1)

[21]安東,何光煜等.煤煙污染型砷氟聯合中毒[J].貴州醫藥,1992(1)