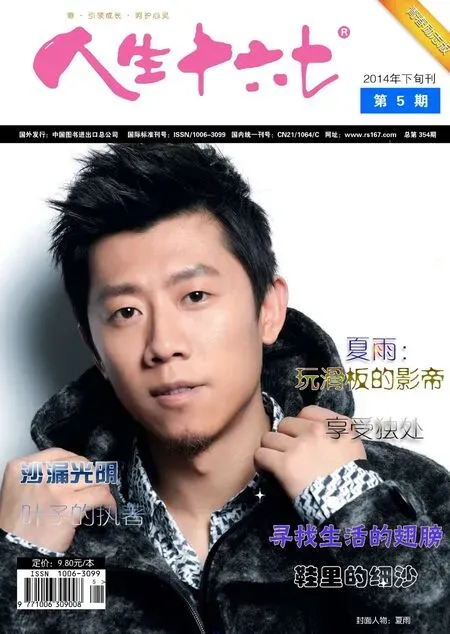

夏雨:玩滑板的影帝

夏雨:玩滑板的影帝

他叫夏雨,18歲那年,他只是個在青島街頭玩滑板的高中生,同時他也是威尼斯電影節(jié)有史以來最年輕的影帝。那一年,他的人生還未真正開始,卻已站在了人生的頂峰。那一年,他的名字甚至都閃耀著金子般的顏色。

同樣在那個時候,他將自己推上極致,用他自己的話來說,“別人的頂點就是我的起點”。他已“無法突破18歲”,他能做的,就是從一個巔峰,走向另一個巔峰。

不惑之年的孩子

子曰:三十而立,四十而不惑。1976年出生的夏雨已經(jīng)在而立到不惑這條路上走了大半。從當(dāng)年的馬小軍到如今的湯若,他的目光愈發(fā)的睿智,腳步也愈發(fā)沉穩(wěn)。不過當(dāng)他每每出入片場時卻總能看到,一張與他年齡并不相符的滑板幾乎從未離過他的身。

夏雨的第一張滑板是他老爸送的生日禮物。當(dāng)然,這是他自己要求的。

至于選擇滑板的原因,夏雨回憶:“我第一次看見滑板是在一個香港錄像里,有一個小伙子在海邊要救他女朋友,他滑著滑板穿越人群,那模樣酷極了。”

后來“同道中人”越來越多,甚至還組成了一個滑板團(tuán)隊,叫獵豹隊。隨后因為接拍《陽光燦爛的日子》夏雨落下的一年多的功課,那時高考已經(jīng)迫近。不過對于他來說,“這都沒太所謂,我最傷心的是,我們的‘獵豹滑板隊’已經(jīng)支離破碎了。”

如今夏雨和那些隊員還有聯(lián)系,他也繼續(xù)在玩著他的滑板。而到底是一位經(jīng)過歲月洗練的男人,或者是一個熱血活力的大男孩?

夏雨自己給出的界定是:“我是一個成長中的男性”。嫩不嫩不在玩不玩滑板,這是一個心理的變化,不是說留胡子、玩高爾夫球就有多成熟,關(guān)鍵是對世界的認(rèn)識和態(tài)度。”

在夏雨眼里,三十多歲玩滑板沒有什么不合適的,誰規(guī)定每個歲數(shù)非要干什么。有人說他內(nèi)心其實還是個孩子,他自己也挺認(rèn)同。“一個人活到70歲也不一定成熟,不可能什么事都想明白了。想老不難,總有一天會變老,甭著急,可要是想變年輕那就過了這村沒這店,所以能多留幾天是幾天,我這么著急變老干什么。”

況且,40歲距離寫一本回憶錄還有很久。

并非偶像,只是演員

“我希望被人關(guān)注,要不也不會喜歡滑板這項運動。”在吐露心聲的同時,夏雨好像回到了享受粉絲崇拜,不識愁是何味的張狂時光。二十幾年的打拼,他為自己積累的粉絲已不知該已何種單位計量。

不過夏雨對自己的定義卻并非偶像,更不是什么榜樣。盡管有那么一段時間,做榜樣成了他的工作。

1994年,他聽從姜文、顧長衛(wèi)的建議去考中戲。但剛?cè)胫袘颍S多人對這位影帝說:“是老師教你還是你教老師?”而老師也沒有忘記夏雨“影帝”的光環(huán),對夏雨的要求比別的同學(xué)都嚴(yán),甚至號召其他同學(xué)“向夏雨同志學(xué)習(xí)”。這讓夏雨感到無奈和尷尬。

相比之下,夏雨更喜歡“演員”這個身份。“現(xiàn)在演員會唱歌會主持,演員也不叫演員了都叫藝人了,”夏雨說,“我還是挺希望做單一的演員。”他那句“演員演的戲,并不是演自己”至今仍被許多演藝圈新人奉為圭臬。

有報道曾提到,夏雨崇拜尼古拉斯·凱奇,夏雨說:“那都是沒辦法的事兒,填一張資料表,除了姓名、性別、血型,還得填最喜歡什么、最崇拜誰……”

夏雨特別不喜歡用“最”這個詞,“人天天在變,哪有絕對的東西,但是又非要我寫上一個,我只能填一個在某一段時間內(nèi),我喜歡的人吧。喜歡和崇拜不一樣,崇拜是偏激不理智的,好是好,不好也是好。”

除了尼古拉斯·凱奇,還有姜文,“很帥,有男人味。”他說自己喜歡姜文,“天外有天人外有人,每個人都有你需要的地方,敬佩的人可以有很多,但敬佩不是崇拜,人長大了看世界不再單一,人總是不完美的,所以很難再有偶像。”

未來:我也會拍電影

從2012年底開始,“演而優(yōu)則導(dǎo)”的導(dǎo)演越來越多,徐錚的《泰囧》賺足票房,趙薇的《致青春》賺足眼淚,楊采妮的《圣誕玫瑰》還沒上映便賺足話題。出身演員的夏雨也開始蠢蠢欲動。

“如果有一天,我有很多話想傾訴,會考慮做導(dǎo)演拍電影。拍什么內(nèi)容還要看當(dāng)時我想說什么。”不過夏雨同時表示:“電影夢一直在想,對于演員來說,最享受的還是演戲的過程。”

談及未來,夏雨對自己還有更多的規(guī)劃。他曾許過一個愿:30歲以后精通一門外語、變成電腦高手、學(xué)會一門樂器、繼續(xù)畫畫……現(xiàn)在這些“都在進(jìn)行中”。

“30歲之前太忙了,過了30歲,我想做一些自己的事情。所謂的事業(yè)上升期取決于一個人對自己的要求,每個人都不一樣不一定非要30而立、60歲退休,好多人到了70多歲照樣活躍在事業(yè)上。我對自己的要求是要勞逸結(jié)合,不管什么歲數(shù)。”

《陽光燦爛的日子》過去了,《獨自等待》也過去了……夏雨說他的現(xiàn)實目標(biāo)是下一部戲,“太現(xiàn)實了是吧,我有點形而上。”

或許人們對他的印象總停留在陽光燦爛的日子里,雖然夏雨不愿意,但整個世界都把他固化到了那個燦爛的形象中。對夏雨來說,可以套用這樣名言:是世界錯了,而不是我錯了。在夏雨的身上,我們也能明確地感覺到,也許他生活的世界還沒有長大,或者他依舊留戀那個沒有長大的世界。

“不過就算長得再年輕,我也不可能再演一個17歲的馬小軍了,畢竟是三張的人了,我在嘗試更加有張力的角色。”夏雨說。

編輯:小欣