哈爾濱市沙塵期大氣顆粒物物化特征及傳輸途徑分析

黃麗坤,王廣智,王 琨

(1.哈爾濱商業大學食品工程學院,黑龍江 哈爾濱150076;2.哈爾濱工業大學城市水資源與水環境國家重點實驗室,黑龍江 哈爾濱150090)

哈爾濱市沙塵期大氣顆粒物物化特征及傳輸途徑分析

黃麗坤1,2*,王廣智2*,王 琨2

(1.哈爾濱商業大學食品工程學院,黑龍江 哈爾濱150076;2.哈爾濱工業大學城市水資源與水環境國家重點實驗室,黑龍江 哈爾濱150090)

為了研究沙塵期大氣顆粒物的物化特征及傳輸途徑,分別采集TSP、PM10和PM2.5樣品,分析3種顆粒物的分布特征、濃度變化以及離子和無機元素組成,同時利用HYSPLIT逆軌跡模式對沙塵顆粒的遠距離輸送來源進行了分析.研究結果顯示:沙塵期,PM10~100是顆粒物的主要組成,占TSP的50%~57%,PM2.5/TSP和PM10/TSP分別達最低值0.17和0.43;在TSP和PM10中,Na、Si、Al、Ca、Fe、K、Mg濃度變化較為明顯,在沙塵期是非沙塵期的2~3倍,在TSP中的最高濃度分別為7.28、1.98、19.89、25.82、18.77、4.68和6.49μg/m3,以土壤塵和揚塵為主;TSP中Ca2+、K+、Mg2+在沙塵期的濃度是非沙塵期的2~3倍,最高達22.23、2.04和1.68μg/m3,主要來自土壤、塵埃,與沙塵有相似的來源;逆軌跡模型分析結果表明,本次沙塵事件由外來沙塵輸入導致,其傳輸途徑比較明顯,起始位置為內蒙古的西北部和中部地區,沿途向南經過山西,后轉為東北方向,經過河北、天津、遼寧、吉林等省份,最后輸送到哈爾濱.

物化特征;沙塵暴;傳輸途徑;大氣顆粒物

沙塵天氣分為浮塵、揚沙、沙塵暴和強沙塵暴四類,其中浮塵指塵土、細沙均勻地浮游在空中,使水平能見度小于10km;揚沙是地面塵沙被風吹起,使水平能見度在1km至10km以內;沙塵暴指強風將地面大量塵沙吹起,使水平能見度小于1km;強沙塵暴則是使水平能見度小于500m的天氣現象[1-2].而在以上幾種沙塵天氣中,危害性較大且出現頻率較多的是沙塵暴天氣,它是一種風與沙相互作用的災害性天氣現象,它的形成與地球溫室效應、厄爾尼諾現象、森林銳減、植被破壞、物種滅絕、氣候異常等因素有著不可分割的關系,因此也得到越來越多學者的重視[3-9].

經統計,20世紀60年代特大沙塵暴在我國發生過8次,70年代發生過13次,80年代發生過14次,而90年代至今已發生過20多次,并且波及的范圍越來越廣,造成的損失越來越重.哈爾濱最近幾年每年至少發生一次沙塵暴事件,基本都在每年的春季時期(4月和5月),沙塵暴來臨時,交通事故次數增加,呼吸系統疾病的就診率增加,同時也加大了城市保潔工作的負擔,所以有必要了解一下沙塵暴時期顆粒物的化學成分、污染源種類和貢獻量以及其遠距離傳輸途徑.

1 樣品采集及分析方法

1.1 樣品采集

為研究沙塵暴的特點及形成原因,本課題在2011年5月11~20日進行了一次沙塵暴的跟蹤監測,采樣點位于哈爾濱商業大學校園內,處于城市的上風向,采樣方式為密集型采樣,3種顆粒物同時進行,每24h采集一次,連續采集10d,并對其進行質量濃度的測定和化學成分的分析.

采樣儀器為武漢天虹儀表有限責任公司生產的 TH-150型智能中流量顆粒物采樣器,分別采集TSP、PM10和PM2.5大氣顆粒物.采樣流量為100L/min,準確度為±2.5%,技術參數符合國家規定標準(GB6921-86).濾膜為美國PALL公司生產的石英纖維濾膜,能耐1000℃的高溫,具有極好的總量和結構的穩定性及低背景值.

1.2 質量濃度分析

將采樣后濾膜重量減去采樣前濾膜重量得到的懸浮顆粒總重量,再除以采氣體積,即可得到空氣中顆粒物濃度[10].

1.3 離子成分分析

1.4 無機元素成分分析

無機元素成分均采用等離子體原子發射光譜儀(ICP-AES)進行分析[13-14],分析項目包括Al、As、Ba、Ca、Cd、Cr、Cu、Fe、K、Mg、Mn、Na、Ni、Pb、S、Si、Sr、Ti、V和Zn.樣品處理步驟如下:將1/8濾膜剪碎后放入50mL消化瓶中,加入15mL硝酸和高氯酸的混酸(HNO3: HClO4=1:1),放置10h后,在電熱板上進行消解萃取,開始以高溫200℃進行加熱,待溶液微沸至全部澄清后,取下蓋在較低溫度下(150 )℃ 趕酸,當溶液蒸發近干時加入2mL左右2%硝酸溶液,繼續加熱,重復3次,溶液冷卻后,以2%硝酸溶液定容至50mL,進一步利用 ICP-AES對其無機元素成分進行分析.

2 結果與討論

2.1 顆粒物質量濃度變化及粒徑分布特征

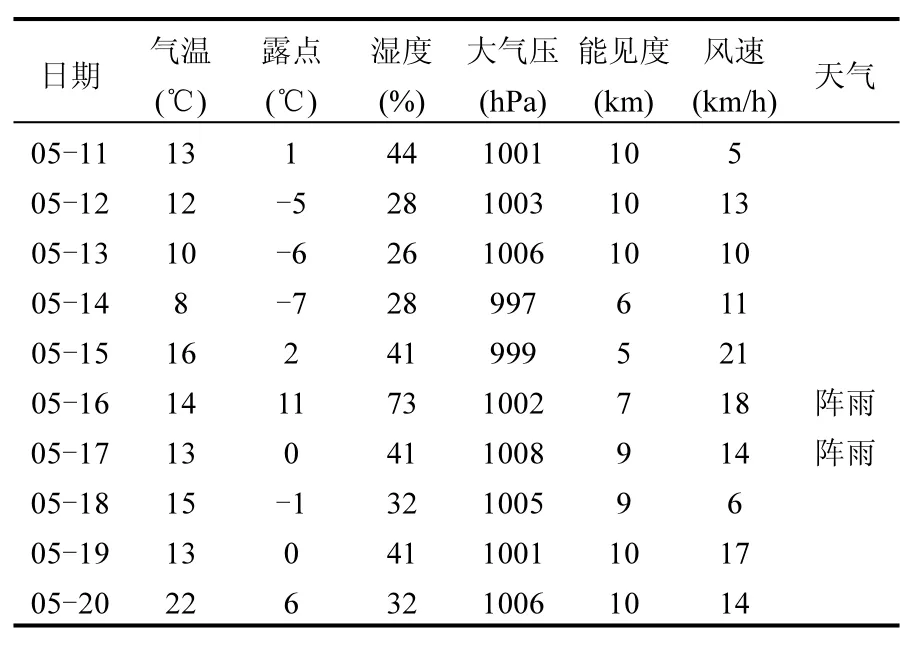

沙塵暴起因與特殊的環境特征有關,同時也會影響到當地的天氣狀況.表1為采樣期間氣溫、露點、濕度、大氣壓、能見度和風速的變化.從表中可以看出,5月14~16日風速相對較高,此時能見度大幅度降低,另外整個采樣期氣溫均高于露點,濕度均小于80%,同時在能見度較低的幾天內天空呈暗黃色,室外物體表面有黃色浮沉,說明導致能見度降低的原因不是霾或霧,而是沙塵所致[15-16].

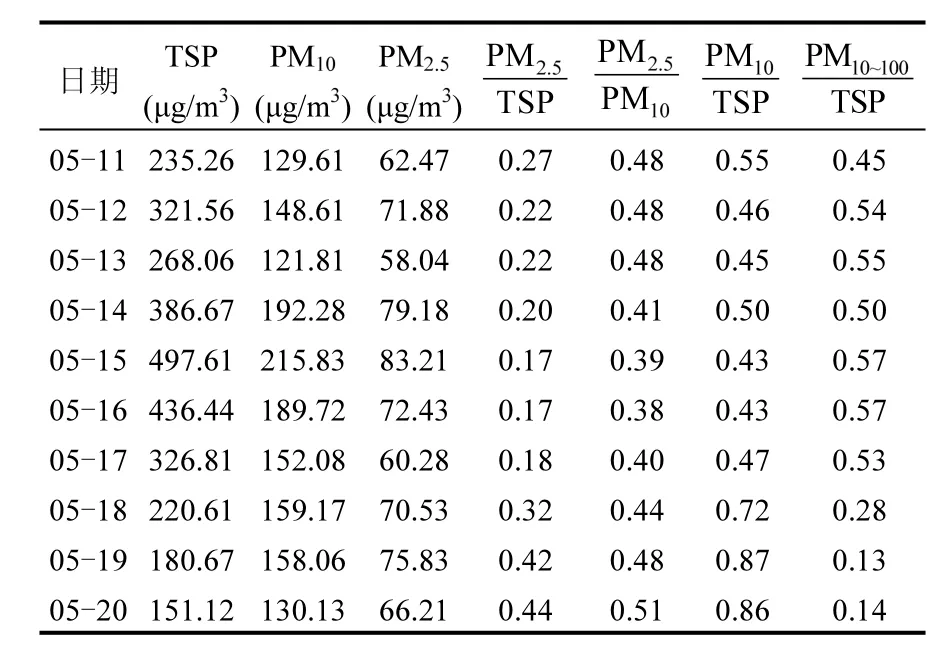

為進一步確認沙塵天氣,TSP、PM10和PM2.5同時進行采集,并分析其質量濃度變化,結果見表2.從表2可見在能見度較低的14~16日,顆粒物濃度也達到了峰值,這正說明由于這幾天風速的加大,導致外來風沙不斷涌入到哈爾濱市內造成顆粒物濃度的盤升,最高濃度出現在5月15日,此時風速最大,能見度最低,說明三者之間有明顯的相關性.16日由于陣雨所致,顆粒物濃度開始降低,沙塵開始消退,到17日,沙塵天氣結束,恢復到正常顆粒物污染水平.因此,將5月14~16日作為沙塵期,其余采樣時期作為非沙塵期進行分析.此次沙塵天氣雖然維持時間較短,但采樣撲捉到了整個沙塵天氣的形成、持續與消退過程,對探討沙塵天氣顆粒物的污染特征與危害起到一定的作用.

表1 采樣期間大氣環境特征Table1 Characteristics of atmospheric environment during the sampling period

表2 顆粒物質量濃度及相對比例Table2 Mass concentration and relative proportion of particulate matters

由于沙塵期大部分顆粒物由外來源引入,其顆粒物分布、化學成分與本地源有著本質的區別.表2同時給出了各種顆粒物的相對比例,從PM2.5/TSP、PM2.5/PM10和PM10/TSP的變化來看都呈現了先減小后增加的趨勢,且在沙塵期比值均降到最低值,這說明導致顆粒物濃度升高的主要粒子為 PM10~100,這種粒子雖然不能在空氣中長期漂浮,但在風速較大時可維持一定的濃度.另外3個比值在17日沙塵結束后開始回升, PM2.5/TSP和PM10/TSP回升較快,分別從最低點的0.17和0.43到最高點的0.44和0.87,再次說明沙塵期 PM10~100占主導,沙塵結束后,風速減小,大部分 PM10~100開始沉降,顆粒物恢復正常水平,PM2.5/PM10的升高是由于16日和17日的連續陣雨,對粗顆粒的沉降能力更強一些.

2.2 顆粒物離子成分變化特征

遺傳算法著重于全局最優解的搜索能力,具有隨機搜索性、快速性、全局收斂性,但是容易陷入局部收斂得到次優解。蟻群算法有很好的并行性、啟發性與正反饋機制;模擬退火算法局部搜索能力強,運行時間較短。改進的遺傳算法結合了其他兩種算法的優點,彌補了自身的不足。

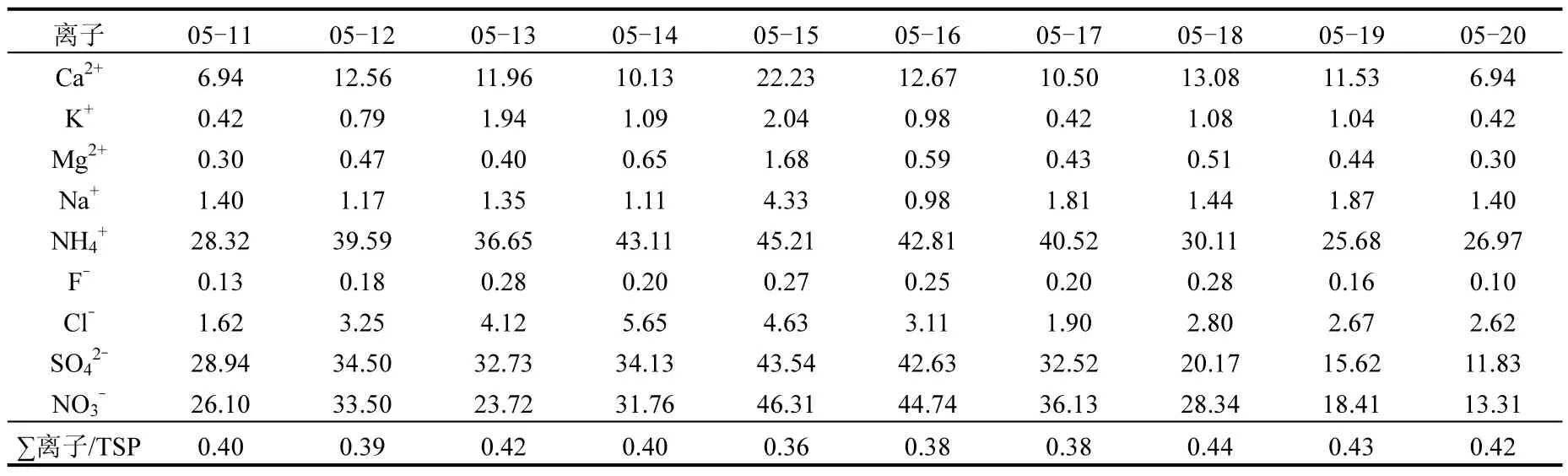

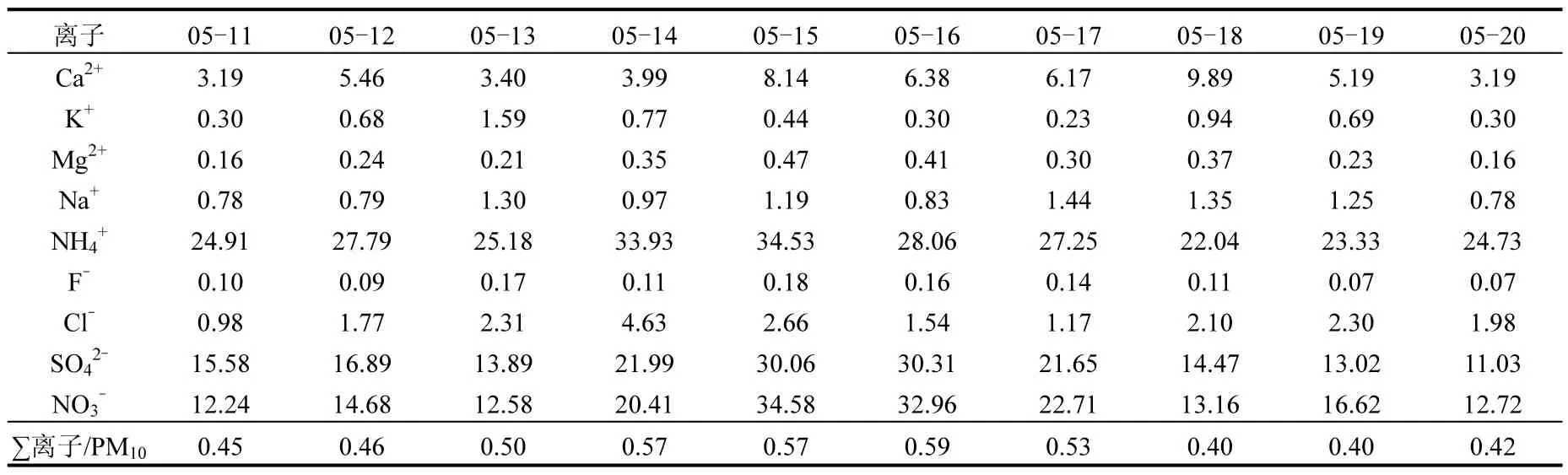

表3和表4為沙塵期和非沙塵期 TSP和PM10中離子成分的變化特征.由于沙塵天氣對PM10~100有更大的影響,因此沙塵期離子成分的變化更應體現在TSP中[16].

從表3可以看出,在TSP中,Ca2+、K+、Mg2+在沙塵期的濃度是非沙塵期的2~3倍,主要來自土壤、塵埃,與沙塵有相似的來源,因此其濃度也隨沙塵的加重而升高;Na+和 Cl-大部分來自海水飛沫,或化工行業及燃料燃燒產生的含氯污染物,在本研究中,海水的貢獻微乎其微,因此其來源基本來自哈市及沙塵沿途城市的離子排放;NH4+來自燃料燃燒以及有機物質腐化產生,NO3-及SO42-主要來自人為排放以及燃料燃燒產生的NOχ和 SO2經空氣中的二次轉化產生,直接排放相對較少,在沙塵期沒有表現出較高的濃度變化;F-濃度相對較少,主要污染源為高熱的冶金工業,因此在這個采樣期濃度變化不明顯,且主要分布在 PM10中.從離子總質量百分比來看,∑離子/ TSP在整個采樣期沒有明顯的變化,這說明離子成分分布較為平衡.而∑離子/PM10在沙塵期表現出較高的水平,這說明外來沙源以PM10~100為主,其離子成分以地殼元素為主,因此該粒徑的顆粒物貢獻的離子成分質量較低,而城市排放源以PM10為主,其離子成分主要來源于二次顆粒,且占有較大的比重.另外,在沙塵期間,外來沙源貢獻的 PM10主要是小顆粒在傳輸過程中,受到途徑城市空氣的影響,經過不斷的二次轉化反應而形成,可以認為沙塵期對 PM10的貢獻主要為二次顆粒,而此顆粒對離子重量的貢獻較為突出,因此在沙塵期∑/PM10有明顯的增加,而在非沙塵期表現出正常的水平.

2.3 顆粒物無機元素成分變化特征

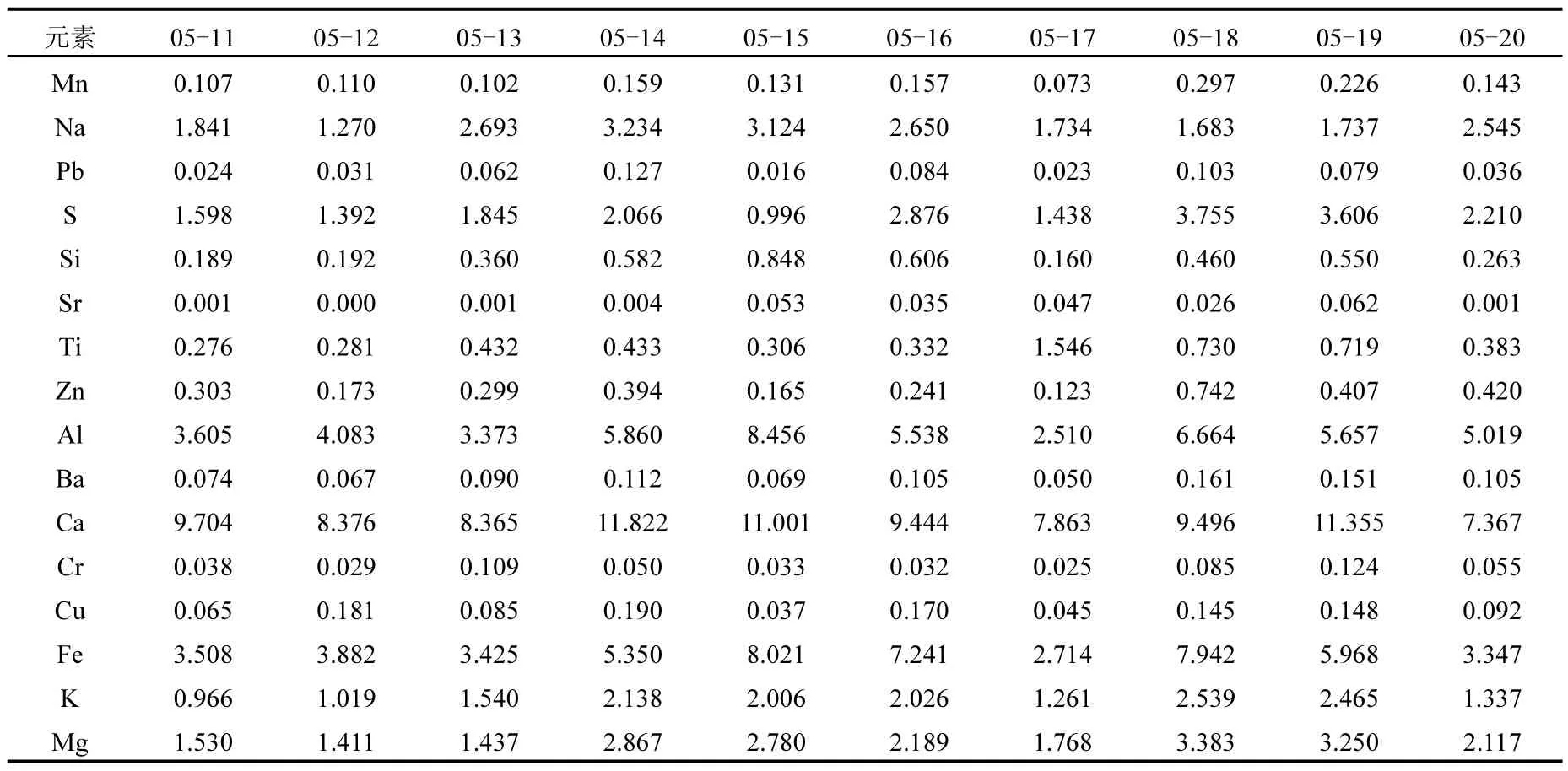

除了顆粒物濃度和粒度分布發生明顯變化之外,受污染源特性影響顆粒物中的個別化學成分也隨之變化[17].由于沙塵期是粗顆粒占主導優勢,所以本研究只針對TSP和PM10進行了化學元素的分析.表5和表6分別給出了TSP和PM10中16種無機元素在整個采樣期的變化特征.

表3 采樣期TSP中離子成分濃度變化(μg/m3)Table3 Concentration variation of ions in TSP during sampling period (μg/m3)

表4 采樣期PM10中離子成分濃度變化(μg/m3)Table4 Concentration variation of ions in PM10during sampling period (μg/m3)

表5 采樣期TSP中元素成分濃度變化特征(μg/m3)Table5 Concentration variation of elements in TSP during sampling period (μg/m3)

表6 采樣期PM10中元素成分濃度變化特征(μg/m3)Table6 Concentration variation of elements in PM10during sampling period (μg/m3)

兩種顆粒物中元素含量在沙塵期和非沙塵期有明顯差異的是 Na、Si、Al、Ca、Fe、K、Mg,且在沙塵期含量是非沙塵期的2~3倍,也是顆粒物的重要組成部分,在沙塵期的增加主要由于這些元素均屬于地殼元素,而沙塵天氣輸入到大氣中的顆粒物大部分屬于較粗顆粒的土壤塵、揚塵中的天然塵等,因此含量升高.

另外,Sr、Ti、Ba等微量元素也有不同程度增加,特別是TSP中的Sr雖然濃度較低,但是增加幅度最大,這與Sr的存在形式及來源位置有關,內蒙古沙源地中廣泛存在著鍶礦物,約10余種,另外在沙塵傳輸過程中會受到沿途的 Sr污染,從而導致 Sr含量的增加,而 PM10中的 Sr相對于TSP變化程度稍弱,主要原因是含Sr礦物質多屬于粗顆粒;Ti雖然濃度低,但在地殼元素含量排序中僅次于 Mg,所以在沙塵期表現較高的濃度;Ba升高幅度不明顯,主要由外來人為源所致.其他元素多來自于工業污染源,在各區域濃度受污染源特性影響,所以在沙塵期沒有表現突出的濃度特征.另外,相比非沙塵期,在沙塵期表現出較高濃度元素在TSP中增幅均大于PM10.

2.4 采樣期大氣顆粒物傳輸途徑分析

我國沙塵天氣來源地一般分為境外和境內2種,其中2/3起源于蒙古國南部,1/3來自于境內內蒙古地區.另外,發生在中亞的沙塵天氣,一般不會影響到我國內陸,新疆南部的塔克拉瑪干沙漠雖然是我國沙塵天氣高發區,但不會涉及到西北、華北和東北地區.所以蒙古國南部、內蒙古中部和西部是我國沙塵天氣的最可能來源[18].

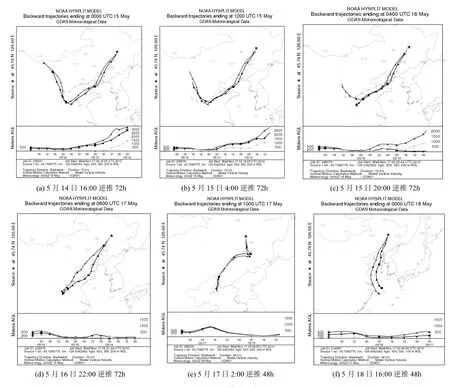

為探討哈爾濱市沙塵天氣的起源,利用美國空氣資源實驗室研發的 HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Langrangian Integrated Trajectory)后向軌跡模式.該模型采用拉格朗日方法以可變網格定義污染源,分別進行平流和擴散計算.該模型以采樣點(126.6042062°E,45.7385775°N)為逆推起點,根據當時的氣象條件選擇3個不同高程,局部濃度最高的時間為起始時間,以此倒推48h或72h,可得到該氣團的三維傳輸路徑,模擬結果見圖1.其中5月14~16日為沙塵期,5月17~18日為非沙期,分別倒推72h和48h得5月14日16:00、15日4:00和20:00、16日22:00、17日2:00和18日16:00的沙塵輸送軌跡.

5月14日和15日的沙塵來源非常明顯,起始于內蒙古西北部及中部地區,南下經山西折轉向東北方向傳輸,途經河北、天津、遼寧、吉林等省市,持續輸入到哈爾濱境內,此過程風速較大,所以相同時間內顆粒物的傳輸路徑也相對較長.

圖1 逆軌跡模式分析結果Fig.1 Trajectory model results

到5月15日20:00,風速開始減小,顆粒物傳輸來源有所偏移,始于內蒙古北部及西北部,途經陜西、河南、山東、遼寧、吉林,繼續北上到哈爾濱,此時顆粒物濃度居高不下,原因是沿途中顆粒物不斷涌入到哈市境內.到5月16日,風速進一步減小,傳輸路徑已經完全改變,風源起始于河南,經山東越過渤海一直北上途經遼寧、吉林進入哈爾濱,此時顆粒物濃度開始下降.到5月17日,逆推48h后,風源起始點變為大連黃海附近,經遼寧、吉林到達哈爾濱,風速降到最低,傳輸路徑已經發生實質性變化.到5月18日,48h逆推后的起點已經完全變為黃海海上,然后持續北上到哈爾濱,此時風向和路徑與哈市該季節的常規天氣特性吻合,顆粒物恢復到正常水平,沙塵天氣徹底結束.由此可見,5月14日、15日和16日顆粒物濃度的升高為沙塵所致,且沙源來自內蒙古北部、西北部或中部.

3 結論

3.1 顆粒物濃度分析結果表明,PM2.5/TSP、PM2.5/PM10和PM10/TSP都呈現先減小后增加的趨勢,沙塵結束后,PM2.5/TSP和PM10/TSP迅速回升,由此判斷導致顆粒物濃度升高的主要粒子為PM10~100.

3.2 根據化學成分分析,在 TSP中,Ca2+、K+、Mg2+在沙塵期的濃度是非沙塵期的2~3倍,由于其主要來自土壤、塵埃,與沙塵有相似來源;∑/PM10在沙塵期表現出較高的水平,主要為二次顆粒所致;Na、Si、Al、Ca、Fe、K、Mg在沙塵期含量是非沙塵期的2~3倍,這些元素均屬于地殼元素,以較粗顆粒的土壤塵和天然塵為主;Sr、Ti、Ba等有不同程度的增加,由于內蒙古沙源地鍶礦物較多,所以Sr增加幅度最大.

3.3 逆軌跡模式解析結果說明5月14日、15日和16日顆粒物濃度的升高為沙塵所致,其傳輸路徑起始位置為內蒙古西北部和中部地區,沿途向南經過山西,后轉為東北方向,經過河北、天津、遼寧、吉林等省份,最后輸入到哈爾濱.

[1] Fu P, Huang J, Li C, et al. The properties of dust aerosol and reducing tendency of the dust storms in northwest China [J]. Atmospheric Environment,2008,42(23):5896-5904.

[2] Vanderstraeten P, Lénelle Y, Meurrens A, et al. Dust storm originate from Sahara covering Western Europe: A case study [J]. Atmospheric Environment,2008,42(21):5489-5493.

[3] 李貴玲,周 敏.2011年春季沙塵天氣影響下上海大氣顆粒物及其化學組分的變化特征 [J]. 環境科學,2014,35(5):1644-1653.

[4] 劉新春,鐘玉婷,何 清,等.塔克拉瑪干沙漠腹地沙塵氣溶膠質量濃度的觀測研究 [J]. 中國環境科學,2011,31(10):1609-1617.

[5] Kaskaoutis D G, Kambezidis H D, Nastos P T, et al. Study on an intense dust storm over Greece [J]. Atmospheric Environment,2008,42(29):6884-6896.

[6] 李金香,李 峰.北京市一次沙塵過程中降水化學組分的監測分析 [J]. 中國環境科學,2012,32(12):2149-2154.

[7] Jayaratne E R, Johnson G R, McGarry P, et al. Characteristics of airborne ultrafine and coarse particles during the Australian dust storm of23September2009 [J]. Atmospheric Environment,2011,45(24):3996-4001.

[8] 錢 鵬,鄭祥民.沙塵暴期間上海市大氣顆粒物元素地球化學特征及其物源示蹤意義 [J]. 環境科學,2013,34(5):2010-2017.

[9] Lee Y C, Yang X, Wenig M. Transport of dusts from East Asian and non-East Asian sources to Hong Kong during dust storm related events1996-2007 [J]. Atmospheric Environment,2010,44(30):3728-3738.

[10] GB6921-86 大氣飄塵濃度測定方法 [S].

[11] 劉 臻,祁建華,王 琳,等.青島大氣氣溶膠水溶性無機離子的粒徑分布特征 [J]. 中國環境科學,2012,32(8):1422-1432.

[12] 耿彥紅,劉 衛,單 健,等.上海市大氣顆粒物中水溶性離子的粒徑分布特征 [J]. 中國環境科學,2010,30(12):1585-1589.

[13] 姬洪亮,趙 宏,孔少飛,等.天津近岸海域大氣顆粒物無機組分季節變化及源析 [J]. 中國環境科學,2011,31(2):177-185.

[14] 鐘宇紅,房春生,邱立民.典型城市大氣顆粒物無機組分源解析[J]. 東北師大學報(自然科學版),2008,40(1):136-140.

[15] 王明潔,朱小雅,陳申鵬.1981~2010年深圳市不同等級霾天氣特征分析 [J]. 中國環境科學,2013,33(9):1563-1568.

[16] 李玉霖,拓萬全,崔建垣.蘭州市沙塵和非沙塵天氣沉降物的化學特性比較 [J]. 中國沙漠,2006,04:648-651.

[17] 崔文嶺.沙塵氣溶膠自北向南長途傳輸過程中化學特征的演化及其與污染氣溶膠的混合機理 [D]. 上海:復旦大學,2009.

[18] 袁中新,海春興,趙 明,等.長距離傳送過程中沙塵指紋特征辨識探討 [R]. 第四屆海峽兩岸沙塵暴與環境治理研討會,2005.

Physicochemical characteristics and long-range transportation of atmospheric particulates during a dust storm episode in Harbin, China.

HUANG Li-kun1,2*, WANG Guang-zhi2*, WANG Kun2

(1.School of Food Engineering, Harbin University of Commerce, Harbin150076, China;2.State Key Laboratory of Urban Water Resource and Environment, Harbin Institute of Technology, Harbin150090, China). China Environmental Science,2014,34(8):

This study investigates the physicochemical characteristics of atmospheric particulates (TSP, PM10and PM2.5) during a dust storms episode, including the size distribution of the particles and the chemical composition analysis in particles. In addition, long-range transportation of dust particles is estimated by the HYSPLIT trajectory model to investigate the sources of dust. The results show that PM10~100is the main components during the dust storms episode and PM10~100/TSP is from50% to57%. PM2.5/TSP and PM10/TSP reach the lowest value of0.17 and0.43. Na, Si, Al, Ca, Fe, K, and Mg in PM10and TSP have great variation in dust period and are2~3 times higher than that in non-dust period with the highest concentration of7.28,1.98,19.89,25.82,18.77,4.68, and6.49 μg/m3in TSP. The mass concentrations of Ca2+, K+, and Mg2+in the dust period are2~3 times greater than that in non-dust period with the highest concentration of22.23,2.04, and1.68 μg/m3in TSP, mainly from soil and dust. The model results show that dust source in dust period is very obvious which starts at the northwest of Inner Mongolia and central regions, going south through Shanxi to the northeast, passing through Hebei, Tianjin, Liaoning, Jilin and other provinces, and continuously inputting into Harbin.

t:physicochemical characteristics;dust storms;transportation;atmospheric particulates

X513

:A

:1000-6923(2014)08-1920-07

黃麗坤(1980-),女,吉林輝南人,副教授,博士,主要從事大氣環境污染物分析及控制研究.發表論文40余篇.

2013-11-30

哈爾濱市科技創新人才研究基金(2013RFQXJ128);城市水資源與水環境國家重點實驗室開放基金項目(ES201417)

* 責任作者, 黃麗坤,副教授, hlk1980@163.com;王廣智,副教授, hitwgz@126.com