我的大畫幅黑白攝影

馮建國簡介

清華大學美術學院教授、碩士生導師、中國攝影家協會藝術攝影委員會委員。畢業于東京日本大學研究生院藝術學研究所,獲藝術學(攝影)碩士學位,主要研究大畫幅攝影以及高品質相片制作、攝影作品長久保存處理的理論和技術。并使用8×10大型相機二度到西域絲綢之路采風,完成作品《西域旅路》 的制作。2000年,作品《高原的母親和孩子們》獲聯合國環境署國際環境攝影比賽佳作獎。2004年,作品《皖南民居—世界文化遺產》獲第21屆全國攝影藝術展中國的“世界遺產”最佳攝影藝術獎。2006年,獲中國攝影家協會頒發的“建國以來為中國的攝影事業做出‘突出貢獻攝影工作者稱號”。2012年,獲第九屆中國攝影“金像獎”。 在日本、臺灣、美國、北京、上海、香港、杭州、平遙等地舉辦個人攝影展30余次。

我與攝影結緣時間不長也不短,但從1996年開始,我一直使用8×1 0英寸底片的大畫幅相機和黑白膠片從事我的個人創作。

經常也會碰到一些影友問,干嘛要拍8×1 0呢?多笨重,等你把相機架好了,人都跑光了。這話不假,一套8×1 0的標準裝備就將近三十公斤重,出外跋山涉水體力再好也吃不消。大畫幅相機機動性差,速寫性差,論抓拍性能遠遠不能與小型相機相提并論。但大相機有大相機的特點,從選材、創意到拍攝方法都與小型相機有別。以往拍135時,我總喜歡提醒自己,用短焦距鏡頭,盡量靠近被攝體一些,主觀一些,向前再走一步。現在我拍8×1 0時便完全換了一種姿勢,常會提醒自己要客觀一些,往后退一步,慢慢看好被攝體,待身心的焦點完全合焦了,然后才按快門,切莫求急。相信欣賞過攝影大師愛德華·威斯頓,安塞爾·亞當斯原作的人,一定會被那高度清晰的影像,豐富優美的黑白影調,細致動人的紋理質感和深刻的思想內涵所傾倒。要想走近大師惟恐路途過于迢迢,便想起找條捷徑,先從用跟大師們一樣的8×1 0大型相機學起,這便是我拍8×1 0的最單純的初衷。剛好1990年我在日本留學期間,安塞爾·亞當斯的經典名著《The Camera》、《The Negative》、《The Print》被譯成日文版,特別是有關底片和相片制作的兩部書更是讓我愛不釋手,從中得益匪淺。

我的沖洗

我拍8×1 0基本上都拍黑白膠片,因為它能在底片沖洗及放大過程中自由地控制密度和把握影調。我的曝光及底片沖洗方法主要采用安塞爾·亞當斯的區域系統(Zone System),經驗告訴我,它是把握和控制影調的最科學的方法。要制作一張影調優美的相片,首先必須制作出一張反差適宜的底片。好的底片至關重要,否則將會給后期的印放制作帶來莫大的困擾和浪費,這包括時間、藥水和相紙。我喜歡將高感亮度的膠片降低感光度來使用,然后再配以稀釋的顯影配方,這也是因為許久以來為攝影界所推崇的“根據陰影部分曝光,按照強光部分顯影”的技術原則。我喜歡使用柯達Tri-X和伊爾福HP5專業膠片,從特性曲線上可以看到它的趾部比較短,肩部比較緩,我喜歡它對暗部層次所呈現出的樸素的影調分離和亮部表現的溫和的個性。

我的后期制作

關于攝影作品的后期制作,特別是黑白攝影,我一直認為應該是和前期拍攝構成一個完整的創作過程,不能輕易忽視。所以從1996年開始拍攝大畫幅黑白至今,后期的底片沖洗和手工照片放大,我一直堅持親自動手,不敢絲毫松懈。安塞爾·亞當斯的“區域系統”理論本身就是主張從前期的預先想象、到拍攝時的曝光控制、再到后期底片的沖洗和照片的放大制作是攝影創作的一個完整的過程。亞當斯關于照片后期制作有一句經典名言:“底片是樂譜,放大是演奏。”(The negative is the score, and the print is the performance.)由此可見, 亞當斯在攝影創作中將后期制作放在相當重要的位置。嚴格來說, 底片只是攝影創作中的素材, 只有印放到相紙上, 為攝影家最后認可, 并簽名以示對作品負責的相片才能算是完成的攝影作品。亞當斯在他的論著《The Print》一書中, 還提出“Fine Print”(高品質相片)的理念。 “Fine” 一詞在英文中雖然有“美好的”、“優良的”、“精美的” 之意, 但我認為應該將其視為攝影表現的一個專用名詞來理解更為適當,可以理解為達到了一定藝術水準的, 這包括在藝術表現上與制作技術上完美結合的、高完成度的攝影作品。

另外,對攝影作品樹立一個科學的、嚴謹的后期處理觀念,對提高攝影作品的制作質量和品質管理,與國際攝影接軌,培養攝影作品的收藏市場,都將起到重要作用。

我的創作

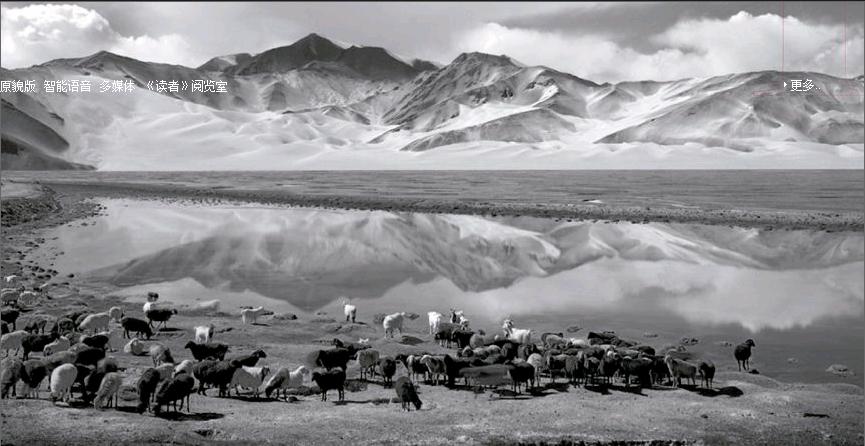

從1996年開始,我背著8×1 0到新疆去,沿著絲綢之路開始了我的中國西部創作之旅。從那時起,我與大畫幅黑白攝影結下了此生不解之緣,與中國西部結下了一份難舍的情結。十幾年的光陰,引領我在神奇的中國西部印證下無數執著和探索的足跡。我通過8×10英寸一方獨特的取景框和黑白膠片,在一望無際的戈壁灘中,尋找心中一片渴望已久的綠洲,在萬水千山的天界雪域,去尋找夢中的一塊圣地,那就是我的香格里拉。

攝影是一種觀看世界的獨特方式。一臺古老而又沉重的相機和由它帶來的幾分笨拙而又充滿儀式感的觀看世界的方式,正好對應了我在中國西部尋夢的心境與朝圣的儀式,這既是我對攝影的一種理解,也是對攝影的一種追求。

自1999年起,我第一次踏上青藏高原這塊神奇的土地,便深深地被它那氣勢磅礴的大自然和悠久而濃厚的宗教文化所吸引。

高原上諸多白雪皚皚的神山和藍湛湛的圣湖,總是像高原的嚴父和慈母一樣,默默地呵護著生活在這片土地上虔誠而又勤勉的藏族人民。雪域高原的遼闊和寂靜總會給來訪者帶來許多獨特的感受,也讓我總是能感受到天界雪域、人與自然渾然一體的一種敬畏感和親近感。青藏高原藏族原住民,在那高寒的自然環境中所展現出的頑強生命力和富有神圣儀式感的生活方式令我感動至深,久久不能忘懷。

自2007年開始,我又嘗試用一種純白色的背景來給生活在青藏高原的藏族百姓拍攝肖像。我想嘗試用這種單純的形式來展現藏族人民淳樸而又虔誠形象,想通過不同地區百姓的表情、服飾、個性來展現處于大變革時代的高原人特有的生活滄桑感和一種時代精神的面貌。

我更想透過這些個體的表象來展現出凝聚在群體身上的,在青藏高原大自然以及藏傳佛教熏陶之下的一種內在的文化和精神的力量。我衷心地期待這些青藏高原百姓的肖像,能夠成為一個變革時代的一個民族的影像遺產,我也真誠地想透過這些影像來表達我對世世代代生活在青藏高原的藏族人民的一種崇高的敬意。