下肢動脈疾病病人健康行為現狀調查

胡 婷

下肢動脈疾病(lower extremity arterial disease,LEAD)是一種代謝性、全身整體性、連續性疾病,是動脈粥樣硬化在下肢的重要表現[1],主要包括下肢動脈硬化閉塞癥、血栓閉塞性脈管炎、多發性大動脈炎、假性動脈瘤或動脈瘤、動靜脈畸形等,其中動脈硬化閉塞癥在臨床上最多見[2]。LEAD的發病率隨年齡的增長而增長,隨著老齡化的加速,該人群越來越龐大,且病情的進展和并發癥的出現使得該病的致死率和致殘率較高[3],給病人造成了較大的身心困擾,導致其生活質量下降。健康行為是指個體為維持或促進健康,達到自我滿足、自我實現而采取的行為,包括改善生活方式、合理情緒管理、避免危害健康的行為及定期體檢等[4]。有研究證實,各類動脈疾病都是行為相關性疾病,一些不健康行為與動脈疾病的發生、發展及復發有關。LEAD也不例外,病人如能對不健康的行為加以控制,建立健康行為,則可以減少動脈疾病的發生和復發率,改善其健康狀況和生活水平[5-7]。本研究旨在調查LEAD病人的健康行為水平,為制定針對性的健康行為干預措施提供依據。

1 對象和方法

1.1 研究對象 采用便利取樣法調查廣州市3所三級甲等醫院2011年8月—2012年1月101例LEAD病人。入選標準:確診為下肢動脈疾病;小學及以上文化程度或能以語言溝通;患病時間≥1個月;年齡≥18歲;知情同意。排除伴有嚴重軀體疾病(嚴重心、肝、腎功能不全、敗血癥、呼吸衰竭及惡性腫瘤等)及認知功能障礙病人。選擇符合入選標準的病人,對其解釋研究的目的和意義,向其保證參與研究的自愿、保密、無害原則,征得病人同意。全部問卷由研究者本人采用統一指導語向病人解釋,并代為填寫問卷。共發放問卷104份,回收問卷104份,有效問卷101分。被調查者中男57例(56.4%),女44例(43.6%);年齡21歲~89歲 (6 3.3 4歲 ±1 6.5 0歲 );文 化 程 度 :小 學5 1例(5 0.5%),初 中2 6例 (2 5.7% ),高 中/中 專1 9例(18.8%),專科及以上5例(5.0%)。

1.2 方法

1.2.1 調查工具和評價方法

1.2.1.1 一般資料問卷 自行設計一般資料問卷,內容包括性別、年齡、文化程度、診斷、患病時間等。

1.2.1.2 健康促進生活方式量表 采用健康促進生活方式量表Ⅱ(HPLP-Ⅱ)進行調查。HPLP-Ⅱ由Walker等[8]于1995年在HPLP基礎上發展而來,含有52個條目。HPLP-Ⅱ各分量表的內部一致性良好,Cronbach’sα系數為0.79~0.87,總量表的 Cronbach’sα系數為0.94。該量表分為6個維度[9],分別為健康責任、運動鍛煉、營養因素、自我實現、人際關系、壓力應對。量表采用Likert 4級評分(從不=1分,有時=2分,經常=3分,常規進行=4分),總分52分~208分,各維度總分除以條目數即為該維度得分。得分越高表示健康促進行為越好。健康促進生活方式分為3個水平[10]:低等水平(1分≤得分<2分)、中等水平(2分≤得分<3分)、高等水平(3分≤得分≤4分)。

1.2.2 統計學方法 全部數據量化后輸入計算機,建立數據庫,使用SPSS13.0軟件包進行統計分析,對資料進行統計描述。

2 結果

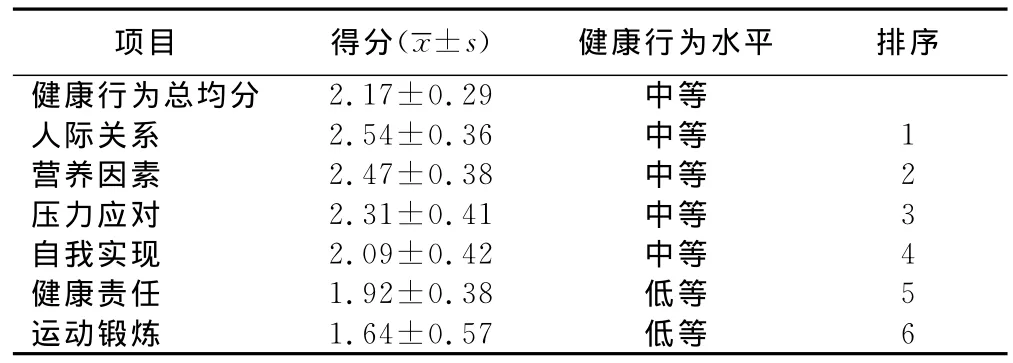

2.1 下肢動脈疾病病人健康行為水平 HPLP-Ⅱ均分為(2.17±0.29)分,各維度得分由高到低依次為人際關系、營養因素、壓力應對、自我實現、健康責任、運動鍛煉。說明下肢動脈疾病病人采取健康行為的頻率較低,在“經常”以下,尤其在健康責任和運動鍛煉維度均分在2分以下,處于低等水平。見表1。

表1 101例下肢動脈疾病病人的健康行為水平

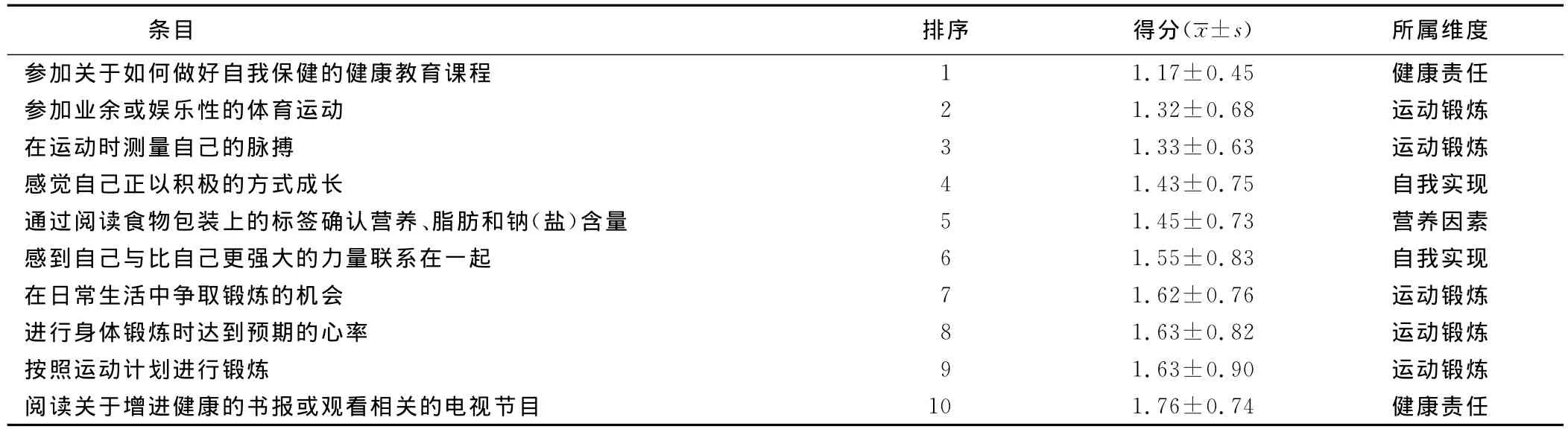

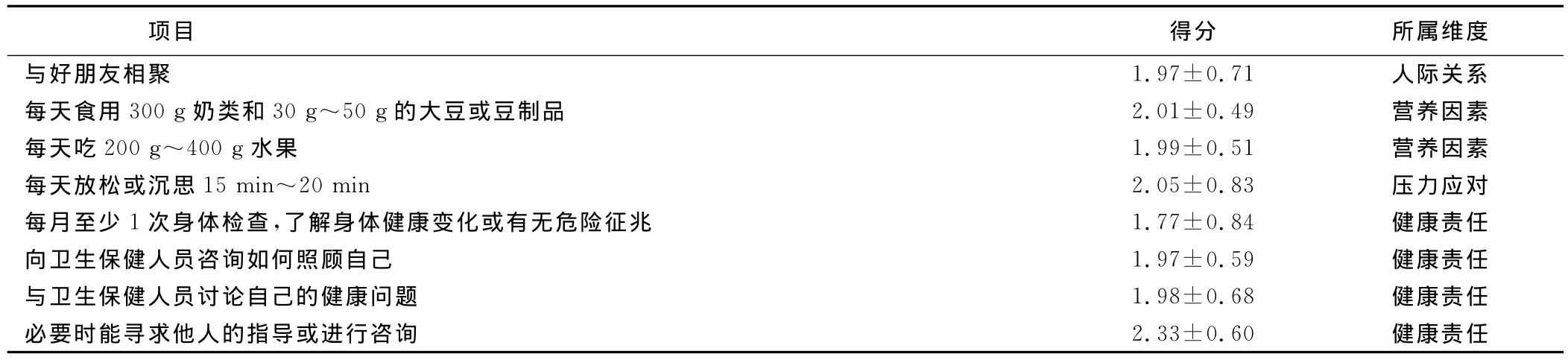

2.2 HPLP-Ⅱ各條目得分情況 對健康行為各條目得分進行統計分析,得分最低的為“參加關于如何做好自我保健的健康教育課程”,所屬維度為健康責任。得分最低的10個條目中有5個屬于運動鍛煉維度,說明病人的運動鍛煉水平亟待加強;2個屬于健康責任維度,2個屬于自我實現維度,1個屬于營養維度。詳見表2。得分最高的10個條目中4個屬于人際關系維度,4個屬于營養維度,1個為壓力應對維度,1個為自我實現維度,說明下肢動脈疾病病人健康行為的人際關系和營養水平較高。下肢動脈疾病病人健康行為得分前10項見表3,較低的后8項見表4。

表2 下肢動脈疾病病人健康行為得分最低的10個條目

表3 下肢動脈疾病病人健康行為得分最高的10個條目

表4 下肢動脈疾病病人健康行為得分較低條目(除得分最低的10個條目外)

3 討論

3.1 下肢動脈疾病病人健康行為

3.1.1 下肢動脈疾病病人健康行為的總體水平 本研究結果顯示,下肢動脈疾病病人的健康行為處于中等水平(2.17±0.29分),說明LEAD病人采取健康行為的頻率較低,在“經常”以下,健康行為水平有待提高。各維度得分由高到低依次為人際關系、營養因素、壓力應對、自我實現、健康責任、運動鍛煉。尤其是健康責任和運動鍛煉處于低等水平,頻率在“有時”以下,這一研究結果與國內對心腦血管疾病健康行為的研究[11-21]相似。

3.1.2 下肢動脈疾病病人健康行為各維度情況 ①人際關系:本調查結果顯示,LEAD病人人際關系維度得分最高,處于中等水平,還有待改善。與方蘅英等[22]對冠心病病人研究結果接近,而在張小培等[11,20]的研究中得分最低,但得分接近本研究結果。人際關系得分最低的條目為“與好朋友相聚”(1.97分±0.71分),可能與病人行走不便,身體形象受損,影響外出社交有關。該維度中得分最高的條目為“想辦法滿足自己的隱私需求”,說明病人并沒有回避自己的需求。②營養因素:營養維度得分居第2位,處于中等水平,比國內心血管疾病相關研究[23-25]結果低。隨著生活水平的提高,人民的生活得到很大的改善,因而餐桌上食物種類豐富,大部分病人都能吃到營養豐富的食物。但是,很多飲食習慣依舊沒有改善,營養不均衡是突出的問題。該維度中得分最低的條目為“通過閱讀食物包裝上的標簽確認營養、脂肪和鈉(鹽)含量”(1.45分±0.73分),在得分最低的10個條目中排第5位,與張小培等[26-28]的研究結果相似。除此之外,得分較低的條目還有“每天吃300g奶類和30g~50g的大豆或豆制品”及“每天吃200g~400g的水果”。說明很多病人在進食前對食物的成分缺乏思考,也缺乏控制鈉鹽、油脂的意識。對于奶類食品,可能與中國人體質有關,很多病人表示飲牛奶會引起腹瀉。而受糖尿病的影響,部分病人不敢食用水果,同時很多病人表示對水果不感興趣。③壓力應對:壓力應對維度得分為(2.31±0.41)分,處于中等水平。與陳建寧等[29,30]的研究結果相似。該維度得分最低的條目為“每天放松或沉思15min~20min”(2.05分±0.83分),表明大部分病人沒有放松或沉思的習慣;得分最高的條目為“有充足的睡眠”(2.71分±1.03分),但仍未達到“經常”的頻率。可能與調查的病人多為老年人或離退休病人,心態較平和,壓力較小,沒有明確的壓力應對意識有關。④自我實現:自我實現維度得分為(2.09±0.42)分,處于中等水平,頻率為“有時”,說明病人的自我實現水平較低,低于陳夏明等[12,30]對冠心病的調查結果(2.70分)。可能與方蘅英等[30]研究的人群不同有關。該維度得分最低的2個條目為“感覺自己正以積極的方式成長”(1.43分±0.75分)、“感到自己與比自己更強大的力量(如上帝等)聯系在一起”(1.55分±0.83分)。得分最高的條目為“感到知足且心態平和”(2.72分±0.65分)。可能與病人多數為老年病人,順其自然的心態較重有關。⑤健康責任:健康責任維度得分為(1.92±0.38)分,處于低等水平,說明該水平健康行為發生的頻率僅為“偶爾”,低于方蘅英等[30]研究的結果,與毛曉群等[31]的研究結果接近。在健康行為得分最低的10個條目中,有2個屬于健康責任維度,分別為“參加關于如何做好自我保健的健康教育課程”(1.17分±0.45分)、“閱讀關于增進健康的書報或觀看相關的電視節目”(1.76分±0.74分)。前者在健康行為條目中得分最低,說明病人幾乎從不參加健康教育課程,這可能是因為病人對課程不感興趣,同時這樣的課程相對較少,距離居住地較遠,病人缺乏參加的積極性;后者得分較低,說明病人對健康知識并不渴求。本組病人文化程度較低,大部分為老年人,閱讀書報可能有一定的困難;目前關于健康的電視節目較少,收視率不高,并沒有在人群中形成一種風氣,很多病人表示并不知道有相關電視節目,這可能是導致該得分較低的原因。“至少每月進行1次身體檢查以了解身體健康變化或有無危險征兆”得分為(1.77±0.84)分,說明病人沒有定期體檢的習慣。在衛生保健咨詢方面的各個條目得分也較低,如向衛生保健人員咨詢如何照顧自己(1.97分±0.59分)、與衛生保健人員討論自己的健康問題(1.98分±0.68分)得分均低于2分,即便是該維度得分最高的條目“必要時能尋求他人的指導或進行咨詢”,得分也僅為(2.33±0.60)分,說明病人尋求指導或咨詢的頻率低于“經常”,上述結果均說明病人并未主動向醫務人員進行咨詢,可能與醫務人員較少有關。⑥運動鍛煉:運動鍛煉是得分最低的維度(1.64分±0.57分),處于低等水平,與毛曉群等[31-33]的研究結果相似,但低于方蘅英等[30]的研究結果。可能與方蘅英調查的心絞痛病人在緩解期運動不受影響,而LEAD病人大多存在不同程度的行走功能障礙有關。在健康行為得分最低的10條目中,有5個屬于運動鍛煉維度,依次為“參加業余或娛樂性的體育運動”“在運動時測量自己的脈搏”“在日常生活中爭取鍛煉的機會”“進行身體鍛煉時達到預期的心率”“按照運動計劃進行鍛煉”,得分均低于2分。LEAD病人較少進行運動鍛煉。調查中很多病人表示自己對運動不感興趣,很多病人把買菜等日常活動當成運動,從而忽視有規律的運動鍛煉。本研究中,病人幾乎不參加業余或娛樂性的體育運動,交談后發現,病人由于疾病導致足部損傷或行走功能障礙,身體形象的改變使病人有不同程度的自卑感,害怕他人嘲笑。由于LEAD是足部疾病,很多病人擔心運動會導致疾病惡化,從而不敢運動,這也是病人較少進行運動鍛煉的原因。被調查的病人中大部分表示自己沒有明確的鍛煉計劃,運動鍛煉是很隨機的,沒有測量脈搏的習慣,不了解運動強度。這些都使病人的運動鍛煉缺乏科學性、計劃性、長久性。

3.2 護理啟示 健康行為是病人維護健康的重要舉措。有研究發現,個體的健康行為水平越高,康復水平和生活質量越高[11]。根據健康行為的調查結果,建議從以下方面改善病人的健康行為:①鼓勵病人保持良好的人際關系,對于疾病導致行走功能受損的病人,要鼓勵其正視自身身體外形的改變,克服自卑心理,保持正常的社交;指導家屬避免過分關心病人的傷處,防止病人產生自卑的心理。②評價及指導病人和家屬的飲食觀。講述該病與營養的關系,指導病人樹立均衡飲食的觀念,對牛奶過敏可以選擇其他奶制品,避免盲目放棄某一方面的食物。強調食用水果的益處,指導糖尿病病人正確對待水果,推薦含糖較少的水果。③提醒病人重視壓力管理,保持心態平和,延緩疾病的發生。④調動病人積極性,改變其觀念,灌輸老年生活也可豐富多彩的思想,使病人老有所求、老有所為,積極體現自身成長及價值,以達到較好的自我實現水平。⑤加強病人的健康責任感,幫助病人樹立對自己健康負責的理念,包括定期體檢、主動通過大眾傳媒獲取疾病知識等維持健康的措施;告知病人尋求醫療咨詢的方法,提供可以利用的醫療資源,鼓勵病人主動進行醫療咨詢,獲取醫學幫助。建議成立專門的咨詢門診或者熱線電話,增加病人對醫療資源的可及性。⑥指出運動鍛煉對疾病的益處,同時糾正關于運動鍛煉的錯誤觀念,指出疾病和運動鍛煉并不矛盾,協助病人制訂運動鍛煉的計劃。對于足部損傷嚴重的病人,可以推薦強度較小的運動,如慢走、床上運動;對于病變較輕的病人,可以指導強度較大的運動,如慢跑、游泳等;指導病人避免過度屈膝的動作,如長時間蹲、坐,坐時避免交叉雙腿,防止血管受壓,同時避免長時間站立,防止供血不足。指導病人建立規律的鍛煉計劃,協助尋找適合病人的鍛煉項目,告知測量合適運動強度的方法,協助建立科學、規律、長期的運動鍛煉計劃。

[1]李小鷹,王潔,何耀,等.老年周圍動脈硬化閉塞病與心血管疾病的關系——北京萬壽路地區老年人群橫斷面調查[J].中華醫學雜志,2003,83(21):108-109.

[2]陳小榮.下肢動脈疾病的多層螺旋CT血管造影研究及臨床應用[D].福州:福建醫科大學,2006:1100-1101.

[3]Nordmyr J,Svensson S,Bjorck M,et al.Vacuum assisted wound closure in patients with lower extremity arterial disease:The experience from two tertiary referral-centres[J].Int Angiol,2009,28(1):26-31.

[4]Mcnerney JP,Andes S,Blackwell DL.Self-reported health behaviors of osteopathic physicians[J].J Am Osteopath Assoc,2007,107(12):537-546.

[5]景鋒光,朱中玉.冠心病患者心血管危險因素的調查[J].醫藥論壇雜志,2003(10):18-20.

[6]卞繼芳,李永洪,張紅花.目前農村地區冠心病易患因素的臨床分析[J].職業與健康,2000(11):98-99.

[7]武陽豐,周北凡,李瑩,等.我國中年人群心血管病主要危險因素流行現狀及從80年代初至90年代末的變化趨勢[J].中華心血管病雜志,2001(2):182-184.

[8]Walker SN,Pullen C,Fiandt K.Determinants of health-promoting lifestyle behaviors in rural older women[J].Fam Community Health,2001,24(2):49-72.

[9]萬巧琴,尚少梅,劉宇,等.老年2型糖尿病患者自我照顧行為影響因素的調查分析[J].中國全科醫學,2003(8):1308-1311.

[10]毛曉群.老年人的健康促進生活方式及其相關因素研究[J].廣州:中山醫科大學,2005:10-11.

[11]張小培,萬麗紅,黃月友,等.出院后腦卒中病人健康行為與生活質量的相關性研究[J].護理研究,2011,25(2C):482-484.

[12]陳夏明,張艷萍,諸筆科,等.冠心病患者健康行為干預實驗研究[J].實用預防醫學,2011(2):356-358.

[13]陳金鈺.糖尿病患者的健康行為和自我功效[J].現代護理,2002,8(10):801-802.

[14]劉海瑩.缺血性腦血管病人健康行為調查[J].護理研究,2000,14(4):157.

[15]李淑霞,仝連偉,鐘君立,等.成人哮喘病人健康行為及其影響因素研究[J].護理研究,2007,21(6A):1429-1430.

[16]王燕,林征,林琳,等.功能性便秘患者健康行為及其影響因素研究[J].護理學雜志,2010,25(1):102-104.

[17]徐曉梅,楊萍.對80例COPD患者自我護理能力與健康行為的調查[J].現代臨床醫學,2008(1):61-63.

[18]朱清文,方平安,周立智.肝硬化病人自我護理能力與健康行為的相關性分析[J].護理研究,2007,21(1B):96-98.

[19]李翠淑.結腸造口患者自我護理能力與健康行為的相關性研究[J].護理管理雜志,2006,6(9):186-187.

[20]王鳳俠.高血壓患者自我護理能力與健康行為的相關性研究[J].齊魯護理雜志,2008(19):227-231.

[21]王靈,張曲娣.腦出血微創治療術后患者自護能力與健康行為的相關性[J].護理學雜志,2007,22(24):77-80.

[22]方蘅英,張美芬,劉可.冠心病患者健康信念與健康行為的相關性研究[J].解放軍護理雜志,2007,24(8):542-544.

[23]常春.健康教育中的行為理論[J].中國健康教育,2005(10):739-741.

[24]彭慧蛟,萬麗紅,黃月友,等.腦卒中患者健康信念與健康行為的調查研究[J].中華護理雜志,2012,47(1):10-13.

[25]郝瑞朝,周蓉.腦血管病病人健康行為的調查分析[J].護理研究,2004,18(10A):1820-1822.

[26]張小培.出院后腦卒中患者的健康行為與生活質量的相關性研究[D].廣州:中山大學,2009:1.

[27]彭慧蛟.腦卒中患者的健康信念與健康行為的相關性研究[D].廣州:中山大學,2010:1.

[28]胡曉穎.冠心病患者疾病感知與應對方式、健康行為的相關性研究[D].廣州:中山大學,2011:1.

[29]陳建寧,王炎炎.穩定型心絞痛患者自我護理能力與健康行為的相關性分析[J].護理管理雜志,2009,9(1):1402-1403.

[30]方蘅英,張美芬,陳妙霞.冠心病病人的健康行為及其影響因素[J].護理研究,2006,20(7A):1705-1706.

[31]毛曉群,尤黎明,古素娥,等.老年人自我效能和健康行為的相關性研究[J].護理研究,2007,21(6A):1437-1439.

[32]Kemppainen J,Bomar PJ,Kikuchi K,et al.Health promotion behaviors of residents with hypertension in Iwate,Japan and North Carolina,USA[J].Jpn J Nurs Sci,2011,8(1):20-32.

[33]Spinel LF,Puschel VA.Lifestyle profile of people with cardiovascular disease[J].Rev Gaucha Enferm,2007,28(4):534-541.