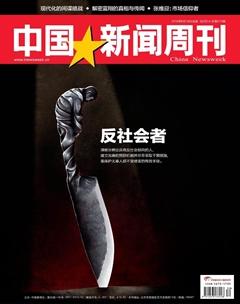

“一個人絕望,所有人不安全”

閆肖鋒

那些不知何故、不知從何而來的由個人造成的惡性公共安全事件,令人防不勝防。有人稱之為“個人恐怖主義”。稱之“主義”勉強,稱之反社會恐怖行為較宜。

反社會行為(Anti-social behaviour)指的是一種惡意制造公眾安全事件,以引起關注,傷害他人生命并造成惡劣影響的行為,常常伴有公開宣惡的“恐怖”效果。

反社會行為粗略可分三類:一類反社會行為或是為了發泄,或是綁架公眾注意力以引起關注;第二類則希望“把事情搞大”以期解決問題;第三類則表現為絕望,選擇同歸于盡,以達到恐怖襲擊的驚人效果。從第一到第三類,其公共危害程度不斷升級。

爭議:公共安全

事件中的媒體責任

公共安全涉及公眾利益,僅靠少數人或部分機構監管肯定很難奏效。其中,媒體的作用極為關鍵,也頗為尷尬。

有網民指責是媒體熱衷報道,才招致危害公共安全的事件頻頻發生。一些媒體在報道突發惡性事件時,篇幅過大,細節描述渲染過多,所體現的價值判斷和社會責任更值得商榷和反思。

一些學者擔憂,雖說媒體主動報道公共突發事件,有助于保障公眾的知情權。但所披露出來的若隱若現的犯罪細節,卻可能給潛在的犯罪嫌疑人一種效仿的暗示乃至實施犯罪行為的刺激。并非意味著一定要“有聞必報”,尤其是兇殺細節、慘烈圖片等更應該有節制地對待,決不能流于低俗或是滿足于獵奇心理的強盜式報道,渲染過多不相關的細節。

在《大河報》舉辦的一次主題為“危害公共安全事件中的媒體責任”的座談上,心理學專家認為,媒體應該通過正面引導,主動為敏感人群減壓,緩解社會緊張情緒。法律和社會學專家表示,在報道惡性暴力傷害和危害公共安全事件的同時,媒體更應擔負社會責任,深入探析其背后的成因,尋找根本解決之道,以避免悲劇重演。而且,將肇事者主要原因歸結于“社會不公”或者是“兩極分化”等,都是不當的。

武漢大學教授、互聯網研究和輿情分析專家沈陽認為,媒體在報道類似暴力事件的時候,首先應該譴責危及公共安全的暴力行為,不鼓勵這種暴力事件。另外,媒體應該更深入地反映個案背后的社會原因,應該怎樣防范今后發生類似事件。

需要進行病理分析,

也需要檢討社會深層致因

在精神病學上,根據美國精神醫學學會出版的《精神疾病診斷與統計手冊》,持續性的反社會行為可被診斷為反社會型人格異常。反社會人格患者在初識時,往往予人低調、人緣佳的印象,但他們的社會化不足,因此缺乏對人、社會、團體的認同與忠誠。

反社會行為肇事者多數都有心理偏執或精神病癥,但簡單歸結為這是“瘋子”所為是不負責任的。

相較其他領域學者,社會學家的視角可能更為中立一些:反社會行為肇事者一定與社群疏離感有關。這一點,在早期社會學名著《自殺論》中便有闡述:一個區域的自殺率高低,與該區域的社會整合度緊密相關。

反社會肇事者最終選擇鋌而走險,通常與無法建立良好的人際關系有關。精神病理學上以一種病理人格來對待,社會學家則探討除個人體病理原因外的社會原因,是否我們的社會病了,社會缺失了某種功能組織,比如社區、宗教、NGO救助組織等。

當然,反社會肇事者在心理上失衡,產生相對剝奪感,并非簡單的“仇富”心理,以及針對明確對象的報復行為,如前述,受害的往往同樣是弱勢群體。問題關鍵在于,社會如何提供救助,如何釋放宣泄各種不滿與緊張,如何將暴力行為消弭于萌芽狀態。

一個社會結構性轉型的問題提了出來。呼吁微博盡量傳遞正能量,減少戾氣,但首先社會上要有正能量,減少戾氣。微博是社會最直觀的反映。

國家行政學院教授汪玉凱認為,個體放棄法律等正規救濟渠道,轉而用暴力手段尋求解決自身的不公遭遇,這反映了司法上存在一些問題,使一些弱勢群體受到傷害,對通過司法途徑解決這些問題喪失信心。

2014年5月31日山東招遠麥當勞“全能神”邪教徒6人打死女人引發網友強烈關注。一個女人因拒交電話號碼被活活打死,和佛山2歲女童在18名路人的漠視中死亡引發有關人性冷漠、道德淪喪的大討論一樣,有些網民質問:為什么在中國缺少了“拔刀相助”?這個社會怎么啦?

質疑是改善的開始。人本心理學家馬斯洛曾提出經典的“需求五層次論”,安全感是僅次于溫飽之后的人類第二層需求,安全感包括健康、職業、財產、家庭與社會穩定各個方面。這些方面不改善,人們難有安全感。

恐怖襲擊也好,“個人恐怖主義”也罷,以及各類反社會行為,導致人們思考轉型社會安全感這個重大課題。對于一個現代型社會,安全感是生活質量的基本前提,否則遑論所謂幸福感。

打造社會安全,非哪個部門或組織所能擔當,而需舉全社會之力。因為這是個人人無法逃避的社會。