當官就不要想發財

秋風

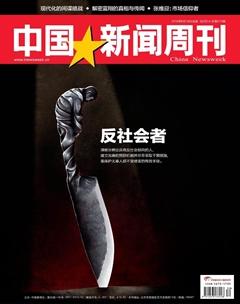

打擊貪腐的暴風勁吹,強化行政紀律的文件接連下發,有些官員沉不住氣了,撒嬌說,再這么下去,就不能不辭職了。由這些撒嬌式話語可以看出,強力打擊貪腐、強化行政紀律,正在逐漸改變政風、官風。官員逐漸意識到,做官為官不再是一個所有好處全占的職業。

過去十幾年來的官風確實積弊深重,從高層到百姓是深惡痛絕的。最嚴重的表現是,有些官員擁有巨額財富。由于缺乏有力的監督和制約,這些財富往往來路不正,或者來自貪污公款,更多來自于權錢交易。

最令人震驚的是一些官員做官倫理之顛倒。他們幾乎毫不猶豫地利用權力攫取金錢。他們似乎覺得,做官就該如此,獲得金錢是他們的權利,積累巨額金錢是他們人生成功的標志。

導致官員倫理意識如此扭曲的背景性原因是彌漫于整個社會的物質主義。舊有意識形態崩潰,而傳統文化恢復無力,國家現代治理理念未形成,造成價值真空。物質崇拜乘虛而入,整個精英群體深陷物質主義泥坑。整日與“利”字打交道的官員,自然傾向于放縱自己。當年有些經濟學家為了給改革開啟門縫兒提出的腐敗有益經濟增長理論,也部分消解了官員斂財之恥感。

直接原因則是官員倫理教育之匱乏。革命意識形態曾對官員有一定約束,讓官員有一定價值追求。改革開放、市場化變革本身已讓這一意識形態體系失去說服力,但并沒有新的價值體系引入,以塑造官員價值。這樣,除了一些空泛的說教之外,官員的倫理塑造就完全付之闕如。作為社會領導者,一些官員毫無榮譽感,而把自己混同于經濟人,在利欲之海中浮沉。

毋庸置疑,官員是一個社會中比較重要的群體,而公共管理的本質要求社會必定賦予官員以巨大的自由裁量權,那么,官員倫理就是維持良好社會的關鍵因素之一。可資借鑒的是,儒家義理在這方面有深入思考,數千年傳統政治在這方面積累了十分豐厚的遺產。

孔子清楚地指出了官員倫理之關鍵,那就是義利之辨。孔子說過:“君子喻于義,小人喻于利。”很多人據此批評儒家不利于市場經濟,但其實,孔子這句話是在討論官員倫理。“君子”就是擁有權力、承擔社會管理責任的人,“小人”則指普通民眾。孔子說,普通民眾可以追求經濟利益,只有這樣,社會經濟才能發展。官員卻絕不可如此。官員當然不是不可得利,但官員必須知道什么是自己應得的、什么是不應得的,他必須“見得思義”“見利思義”。

這構成儒家一個基本理念。比如,漢儒董仲舒在其著名的《天人三策》最后一策猛烈抨擊漢初官員經商牟利之風氣。董仲舒指出,正是由于官員熱衷于逐利,“因乘富貴之資力,以與民爭利于下”,導致貧富分化日益嚴重。這種局面及其后果,與今日相似。董仲舒據此提出達到優良社會秩序的基本原理:“受祿之家,食祿而已,不與民爭業,然后利可均布,而民可家足。”

董仲舒隨后提出官員、普通民眾的倫理規范:“夫皇皇求財利常恐乏匱者,庶人之意也;皇皇求仁義常恐不能化民者,大夫之意也。”民眾當然可以逐利,農、工、商當然要賺錢,越多越好,他們賺錢越多,社會越發達。唯獨官員不可惦念賺錢。官員的責任是管理社會,是協調不同利益之間的沖突。為此,官員必須遠離于利,如此才能保持公正。如果官員熱衷于利,民眾就沒有活路;如果官員被利益牽制,那就不可能保持公正。

四書之首的《大學》最后討論的同樣是官員倫理問題:“長國家而務財用者,必自小人矣。彼為善之,小人之使為國家,災害并至。雖有善者,亦無如之何矣!此謂國不以利為利,以義為利也。”官員的責任本來是管理社會,現在卻以發財為人生目的,那也就淪為“小人”,必定災禍并至。今日被反腐風暴橫掃的官員,就是現成的例證。

今年“五四”在北大,習近平講過這樣一句話:“當官就不要想發財,想發財就不要去做官”,正是上述古老智慧的簡潔表達。過去十來年,官員們習慣了以權得到一切。今天,他們必須清醒地認識到,這樣的習慣是丑惡的,不可持續的。官員們需要在繼續為官和發財致富之間做出抉擇,這兩者是不可兼得的。

從執政黨和國家的角度看,在官風轉變的關鍵時刻,需要啟動有效的價值觀教育,讓官員對自己的職責也即“義”,有所認識,從而樹立與自己身份相應的價值觀。除引入現代國家治理理念外,以傳統經典、歷史教育官員,當為樹立官員倫理的最簡便而有效的途徑。