5倍變焦距光學系統小型化設計

王 紅,田鐵印

(中國科學院長春光學精密機械與物理研究所

光學系統先進制造技術中國科學院重點實驗室,吉林長春130033)

1 引言

電視成像系統可實現對空中運動目標的自動跟蹤與測量,目標通過光學系統成像于CCD靶面上,是跟蹤和測量飛行目標的主要手段之一。為保證跟蹤目標的距離和精度,采用長焦距、小視場;為保證目標的捕獲和觀察,采用短焦距、大視場。如果采用定焦距光學系統,則很難滿足使用要求;采用兩檔或三檔切換的光學系統,在換檔變焦時,易丟失目標。因此,為了滿足對近距離目標的快速捕獲及對遠距離目標的精確跟瞄與監視,在動基座上探測、識別動態目標,需要采用連續變焦距光學系統。該變焦距鏡頭利用其短焦距、大視場實現對目標的捕獲;通過連續變倍,在長焦距實現對目標的高精度跟蹤[1-6]。

近年來,隨著變焦距光學系統設計理論及設計軟件的完善,以及加工工藝的日臻成熟,變焦距的設計更加豐富,成像質量更為優良,廣泛應用于國防、軍事和人們生活的各個領域[7]。

飛行器導引頭連續變焦距系統的設計比較復雜,要求在確保探測性能的基礎上,使系統結構盡量小型化、輕量化。對變焦距鏡頭的體積和重量要求越來越苛刻,以滿足空間有限尺寸的要求,因此在保證成像質量的前提下,變焦距光學系統的小型化設計是必要的。

本文首先根據技術指標要求,采用機械補償法設計變焦距光學系統,選擇合適的光學材料及各組元光焦度的合理匹配,在長焦位置,選取遠攝結構的前固定組實現變焦系統小型化,最后應用CODE V軟件優化設計,在確保變倍組、補償組移動準確,滿足高斯光學系統各焦距位置嚴格齊焦的前提下,得到成像質量優良的變焦距小型化設計結果。加工、裝調后,光學系統的測試結果驗證了設計的準確性、合理性。

2 主要技術指標

為了提高彩色連續變焦距的探測與識別目標的能力,需要選擇小像元尺寸的探測器,以更好地滿足遠距離目標探測和識別。在滿足性能、外形尺寸和數據傳輸接口的同時,還要求滿足彩色、數字圖像輸出、幀頻及曝光時間可調等具體要求。選定高動態范圍 CMOS探測器,像元數為1 280 pixel×1 024 pixel,像素尺寸為5.3 μm。主要設計指標要求如表1所示。

表1 光學系統設計參數Tab.1 Parameters of optical system

3 光學系統設計

3.1 結構型式確定

連續變焦距系統可分為光學補償、雙組聯動及全動、機械補償4種結構。

(1)對于光學補償方式實現的變焦,只有幾個特定位置的像差得到校正,不適用于高精度制導要求的變焦系統;

(2)雙組聯動系統長度較短,像質較好,但機械結構比較復雜,精度控制難度較大;

(3)全動系統比雙組聯動系統更為復雜,對于系統結構長度要求特別苛刻時,具有很大的優勢;

(4)機械補償系統可以通過精密凸輪帶動運動組元進行準確移動,可有效防止像面移動,實現連續變焦,各焦距位置像質良好。

機械補償分為正組補償和負組補償兩種形式。對于兩個移動組元的機械補償法變焦鏡頭,正組補償和負組補償兩種結構型式相比較,若變倍組焦距相同,主要有如下不同之處:

(1)正組補償結構細而長,負組補償結構粗而短。

(2)負組補償的光學系統二級光譜和光闌球差比正組補償大。

考慮到鏡頭通光口徑小的要求,該變焦距系統采用機械補償法中的正組補償型式。

3.2 小型化考慮

減小變倍組和補償組的焦距是實現光學系統小型化的有效手段。但變倍組和補償組焦距的減小是有一定限度的,其受到高級像差增大的限制。

當長焦時設計為遠攝型,通過增加前固定組與變倍組之間的距離(相當于正光焦度的前組與負光焦度的后組之間的距離適當增大)減小遠攝比,這樣在保證各組元相對孔徑不變的前提下,縮短變倍組和補償組的焦距,在縮短導程和補償量的同時,降低后固定組的入射光線高度,縮短后工作距離,實現變焦系統的小型化。

通過高斯光學求解前固定組、變倍組和補償組的焦距及各組之間的間隔,考慮到變焦距光學系統小型化的要求,經過反復計算和比較,最終確定的各組焦距如下:前固定組焦距為92.438 mm;變倍組焦距為 -15.897 mm;補償組焦距為23.420 mm;導程為 20.394 mm,補償量為13.104 mm。

3.3 像差的校正

保證各個焦距位置像質滿足成像的要求難度較大。通過分析、比較多種像差校正方案,篩選多種玻璃材料,確定選擇LAK2、ZK9和ZF6普通材料。

考慮利用前固定組和變倍組校正長焦距的像差,使之接近短焦距;利用變倍組校正了短焦距軸外細光束像差,利用補償組校正中焦距的軸上點像差,使長、中、短焦距像差相等,利用后固定組相補償。

應用CODEⅤ進行變焦距結組優化設計,需要保證凸輪曲線的連續與光滑及各焦距位置的嚴格齊焦,各個焦距位置的像差均得以校正,滿足使用要求。光學系統結構如圖1所示。光學系統的口徑為37.5 mm,光學筒長為145 mm,滿足技術指標要求,實現了光學系統小型化。

圖1 不同焦距位置的光學系統結構圖Fig.1 Optical configuration diagram of in different zoom position

3.4 成像質量評價

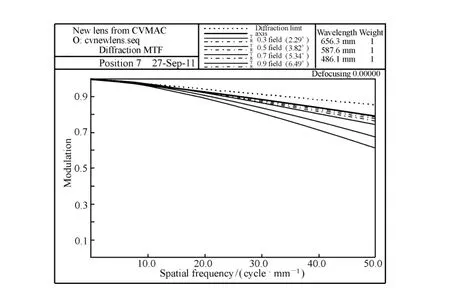

表2為光學系統各焦距的傳遞函數值,其傳遞函數曲線如圖2~4所示。

表2 光學系統各焦距的傳遞函數值Tab.2 MTF values at each focal of zoom camera (頻率:50 lp/mm)

圖2 長焦距各視場傳遞函數曲線Fig.2 MTF curves of optical system at long-focal

圖3 中焦距各視場傳遞函數曲線Fig.3 MTF curves of optical system at mid-focal

圖4 短焦距各視場傳遞函數曲線Fig.4 MTF curves of optical system at short-focal

可見光學系統的成像質量優良,各焦距、各視場的傳遞函數平均值在50 lp/mm時為0.695,滿足性能指標要求。

4 測試結果

光學系統完成加工、裝調后進行傳遞函數測量。采用Optikos Corporation成像分析系統進行光學系統傳遞函數的測量,得到的實測結果如表3所示。測試結果表明,變焦距光學系統在各焦距、各視場的平均傳遞函數為0.562(頻率:50 lp/mm),滿足成像質量要求。

表3 變焦距光學系統傳遞函數實測結果(頻率:50 lp/mm)Tab.3 MTF tested results of zoom lens(frequency:50 lp/mm)

5 結論

用于導引頭的高精度連續變焦距系統的小型化設計,比一般變焦距光學系統設計的難度大。本文采用機械補償法設計的變焦距光學系統,綜合考慮了加工、裝調等方面的要求,長焦距位置采用遠攝型前固定組、變倍組組合的型式,采用3種普通光學材料設計得到小型化連續變焦距光學系統,加工裝調完成后光學系統的測試結果優良,滿足技術指標要求。目前已通過飛行試驗驗證,具有較強的工程實用性。

[1] 田海霞,楊建峰,馬小龍.可見光變焦距電視光學系統設計[J].光子學報,2008,37:1797-1799.

TIAN H X,YANG J F,MA X L.Optical system design of visible zoom camera[J].Acta Photonica Sinica,2008.37:1797-1799.(in Chinese)

[2] 王平,張葆,程志峰,等.變焦距鏡頭凸輪結構優化設計[J].光學 精密工程,2010,18(4):893-898.

WANG P,ZHANG B,CHENG ZH F,et al..Optical design of cam structure of zoom lens[J].Opt.Precision Eng.,2010,18(4):893-898.(in Chinese)

[3] 蔡偉,張新,馮秀恒,等.變焦距系統的變倍補償方式[J].光學 精密工程,2011,19(9):2063-2071.

CAI W,ZHANG X,FENG X H,et al..Compensating mode for zoom system[J].Opt.Precision Eng.,2011,19(9):2063-2071.(in Chinese)

[4] , , . [J]. ,2007,15(7):1038-1043.GAO H Y,XIONG T,YANG CH CH.Middle infrared continuous zoom optical system[J].Opt.Precision Eng.,2007,15(7):1038-1043.(in Chinese)

[5] 左保軍,況耀武.紅外/激光雙模導引頭的光學系統[J].紅外與激光工程,2009,38(3):495-499.

ZUO B J,KUANG Y W.Optical design of the IR/laser dual-mode seeker[J].Infrared and Laser Eng.,2009,38(3):495-499.(in Chinese)

[6] 趙學顏.變焦距跟蹤測量的應用[J].裝備指揮技術學院學報,2000,2:9-12.

ZHAO X Y.Application for changing focal length in the process of tracking measurement[J].J.Institute of Command and Technology,2000,2:9-12.(in Chinese)

[7] 趙陽,鞏巖,胡宜寧.變焦距光學系統降低公差靈敏度的方法[J].光電工程,2009,36(7):121-125.

ZHAO Y,GONG Y,HU Y N.Method of tolerance sensitivity reduction of zoom optical system[J].Opto-Electronic Eng.,2009,36(7):121-125.

[8] FISCHER R E.Optical System Design[M].New York:McGraw-HILL,Inc,2000.

[9] SMITH W J.Modern Optical Engineering:The Design of the Optical System[M].New York:McGraw-HILL,Inc,1990.

[10] 張曉輝,韓昌元,潘玉龍.傳輸型CCD相機綜合像質評價方法的研究[J].紅外與激光工程,2008,37(4):697-701.

ZHANG X H,HAN C Y,PAN Y L.Evaluation of general image quality of transfer optical remote sensing CCD camera[J].Infrared and Laser Eng.,2008,37(4):697-701.(in Chinese)

[11] 史光輝.長焦距大視場折反射系統的光學設計[J].光學學報,1991,11(7):651-655.

SHI G H.Optical design of catadioptric lenses with long focal length and wide field of view[J].Acta Optica Sinica,1991,11(7):651-655.(in Chinese)

[12] 李零印,王一凡,王驥.靶場光學測量中的變焦距光學系統[J].中國光學,2011,4(3):240-246.

LI L Y,WANG Y F,WANG J.Varifocal optical system to optical measurement of shooting range[J].Chinese Optics,2011,4(3):240-246.(in Chinese)

[13] 徐亮,趙建科,周艷,等.長焦距、大視場空間觀測相機光學系統設計[J].光學與光電技術,2010,8(6):64-66.

XU L,ZHAO J K,ZHOU Y,et al..Optical design of the space observation camera with long focal length and wide field of view[J].Optics Optoelectronic Technology,2010,8(6):64-66.(in Chinese)

[14] 楊振剛,陳海清.紅外光學系統焦距測量的研究[J].光學與光電技術,2011,9(6):33-35.

YANG ZH G,CHEN H Q.Infrared optic systems focus measurement[J].Optics Optoelectronic Technology,2011,9(6):33-35.(in Chinese)