把歷史交給未來

李媛媛 卡卡

當(dāng)昨天的新聞成為今天的歷史,當(dāng)一張張泛黃的報紙成為一個個重大歷史事件的見證,當(dāng)散落在民間的報紙成為市井生活最好的勾勒者,老報刊的作用顯得尤為重要。

世紀(jì)閱報館是由著名報刊收藏家李潤波發(fā)起,在北京平谷區(qū)檔案局鼎力支持下創(chuàng)辦的老報刊收藏館。該館于2004年4月18日開館。館藏清代康熙以來歷史老報刊和珍貴文獻(xiàn)資料4000多種,60000多件,他所收藏的舊報刊,跨越了從清末到現(xiàn)在一個半世紀(jì)的時空。把歷史交給未來,這是世紀(jì)閱報館責(zé)無旁貸的使命,也是李潤波畢生的心愿。在桃花盛開的3月,《文化月刊》與您一同走進(jìn)世紀(jì)閱報館,走進(jìn)李潤波和他的收藏,聆聽一個多世紀(jì)的歷史回聲。

中國幾千年源遠(yuǎn)流長的歷史,也凝聚著收藏的風(fēng)云滄桑。稀世珍愛的藏品對于個人收藏家來說就如同生命一樣珍貴,把藏品束之自己的高閣內(nèi)府,其體現(xiàn)出來的可能僅是可觀的經(jīng)濟(jì)價值,而讓個人收藏成為社會收藏,其意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出藏品價值本身,其社會歷史價值、文化價值將得到更有力地彰顯,李潤波無償將個人收藏的老報刊捐獻(xiàn)給政府,無疑為收藏的本質(zhì)——為大眾服務(wù),為未來歷史文化的傳承做了最好的注解。

個人珍藏走進(jìn)大眾視野

2000年世紀(jì)之交,李潤波突發(fā)奇想,把百年老報刊在世紀(jì)之交展示給社會,一定會引起轟動,名字就叫“世紀(jì)閱報館”。打定主意以后,他便四處聯(lián)系,但三年間沒遇到合適單位。直到2003年來到北京市平谷區(qū)檔案局,對方正在蓋展館,且苦于展品不足,于是雙方一拍即合。2004年4月18日,在平谷區(qū)檔案局的鼎立支持下,“世紀(jì)閱報館”正式落成,館藏清代以來各個歷史時期的老報刊4000多種60000多件。

老報刊是舊時代的縮影,很多我們先輩的生活信息都在那里留存,閱讀這些老報,能夠原汁原味地感受歷史時空,因而參觀者眾多。十年來,世紀(jì)閱報館已接待大量各界來賓,其中包括江澤民、王岐山、劉淇、孫政才、鐵木爾·達(dá)瓦買提等。江澤民同志在參觀報館之后,興致勃勃地為報館題寫了館名。十年間李潤波利用藏品,獨立舉辦和參加聯(lián)展40多次,如2005年12月參加中國歷史博物館舉辦的收藏精品展、2006年在廈門舉辦的老報刊珍品展、2008年4月在北京市委大樓舉辦的體育史料展等。新中國成立60周年之際,他聯(lián)絡(luò)中國收藏家協(xié)會、中國新聞史學(xué)會,在國家圖書館舉辦了“沒有共產(chǎn)黨就沒有新中國——慶祝新中國成立六十周年新聞史料全國巡展”。

為了提高世紀(jì)閱報館的社會服務(wù)功能,加強對這些珍貴藏品的保護(hù),2009年4月22日,李潤波將其珍藏的全部老報刊藏品及相關(guān)資料,無償捐獻(xiàn)給平谷區(qū)人民政府。平谷檔案局接收進(jìn)館后,對藏品辟專庫保存,設(shè)專人保管。人民日報老社長邵華澤先生曾多次在不同會議上稱贊李潤波為中國集報界的領(lǐng)頭雁,為中國報業(yè)文化做出了重要貢獻(xiàn)。

對于李潤波來說,將這么珍貴的個人收藏?zé)o償捐獻(xiàn)出來,是否割舍不下,李潤波對此作出了這樣的闡釋:“我對于個人榮譽利益沒什么過多考慮,主要為藏品著想,因為藏品很珍貴,有的堪稱國寶,這樣的紙制品在常態(tài)下保存極為不利,為有效保護(hù)和更好地為社會發(fā)揮作用,所以我才決定捐獻(xiàn)。我的條件就是對藏品擁有永久使用權(quán)。政府對此很重視,從去年開始每年撥30萬專項資金,用于不斷豐富藏品,而且現(xiàn)在還蓋起了高規(guī)格新館,年底即將遷入,屆時世紀(jì)閱報館將成為一張?zhí)厣幕!?/p>

老報館見證百年歷史

老報刊記錄了生活的方方面面,包括政治、經(jīng)濟(jì)、文化等,它每天都在連續(xù)地記載著社會發(fā)生的事。今天的新聞就是明天的歷史。老報刊正是因為忠實地記錄著過去發(fā)生的事,才成為很重要的史料文獻(xiàn),填補了許多歷史空白,我們也許從史書著作中能夠了解歷史發(fā)展的脈絡(luò)和概況,可是很多事件都沒有做詳細(xì)的介紹和評說,而報紙作為當(dāng)時第一手信息的采集記錄者,為了提供更加詳細(xì)的細(xì)節(jié),比較客觀真實地承載了社會歷史變遷的全貌。

這些真實存在的文字資料,成為了歷史研究的有力佐證。其中包括康熙、乾隆、嘉慶、道光年間《邸報》、道光《京報》、咸豐年間《六合叢談》、同治年間《中西聞見錄》、《萬國公報》、《申報》等稀珍之品。其中一些藏品為曠世孤品,如道光十九年“轅門省報”全世界僅此一件;道光時期的“奏報”、“抄發(fā)事件”舉世無雙;抗戰(zhàn)爆發(fā)時上海出版的《大眾日報》更是新聞史界聞所未聞的頂級珍品。有些收藏雖然不是孤品,價值卻不在孤品之下,如世紀(jì)閱報館所藏1912年1月1日至3月12日的《申報》,是見證清朝滅亡、民國建立這一重要歷史時刻的最詳細(xì)文獻(xiàn)史證,國內(nèi)僅兩個地方珍存,一是上海圖書館,一是世紀(jì)閱報館。

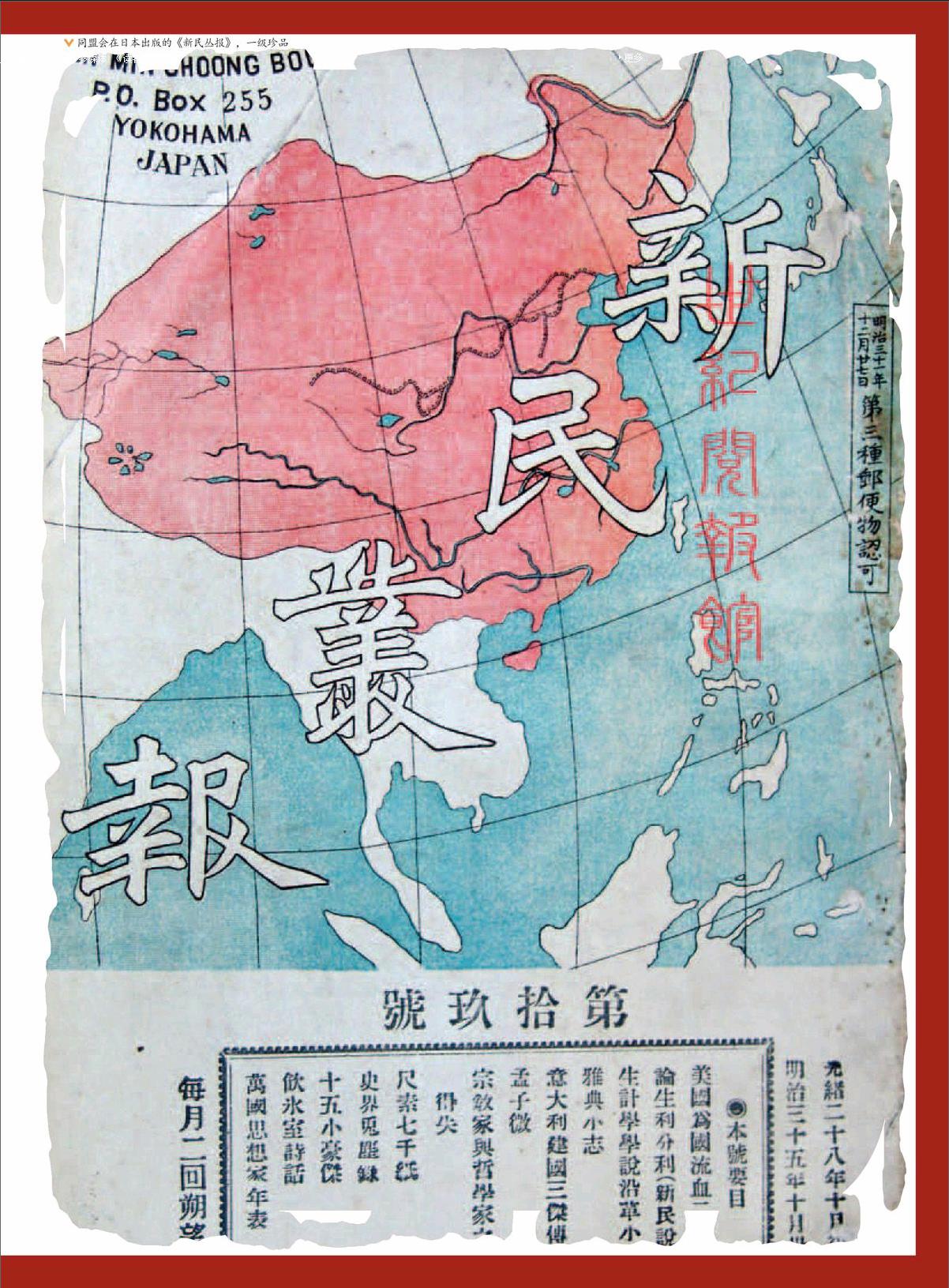

十年來,最被史學(xué)家看重的是館藏歷史大事件報,從“戊戌變法”、“義和團(tuán)運動”、“武昌起義”到“辛亥革命”期間最有影響的報刊及保皇派、資產(chǎn)階級革命派在日本創(chuàng)辦的《清議報》、《新民叢報》、《民報》等,其后如“五四運動”、“國共兩黨創(chuàng)建”、“北伐戰(zhàn)爭”、“五卅運動”、“九一八事變”、“西安事變”、“抗日戰(zhàn)爭”、“解放戰(zhàn)爭”、“新中國成立”等重大歷史時期的報刊。其中尤為珍貴的是抗日戰(zhàn)爭勝利關(guān)鍵時期幾天的報紙,不僅囊括有國內(nèi)主要黨派和社會的名報,還珍藏有主受降國美國和戰(zhàn)敗國日本當(dāng)天的要聞報。另如《人民日報》的三次創(chuàng)刊號1946年5月15日晉冀魯豫解放區(qū)《人民日報》、1948年6月15日華北人民政府《人民日報》、1949年2月2日《人民日報·北平板》創(chuàng)刊號和1949年10月1日、2日報道開國大典盛況的《人民日報》,也都是收藏價值和歷史價值極高的珍品。世紀(jì)閱報館被中國新聞史學(xué)會掛牌為“中國新聞史教學(xué)研究基地”,被北京市委宣傳部和文明辦命名為“愛國主義教育基地”。

中國新聞史教學(xué)研究基地

世紀(jì)閱報館幾乎囊括了晚清至新中國成立時期的各種報刊,時間跨度之長,品種之全,可以說是新聞史學(xué)研究的寶庫。研究老報刊不僅僅在于其珍貴的價值,更在于同一歷史事件放在不同立場的報刊來對比,就會以不同的視角,不同的觀點來還原歷史。在世紀(jì)閱報館就有這樣一系列不同立場或不同國家對同一歷史事件做的報道。

晚清報

這段歷史時期的珍品可從兩個角度來看。從新聞史角度看,最珍貴的有“奏報”、“抄發(fā)事件”、“奏折”、“密折”、“秉折”,這些藏品本身就是“報”的一種,也是形成“官報”的珍貴資料。雛形報有道光十年至光緒年間《京報》、《宮門鈔》、《轅門鈔》、《閣抄》等。其中道光十年《京報》和天輔報房的《京報》為國家新聞史所未載,可補新聞史料空白。早期新聞報最珍貴的有同治到光緒年間《申報》、《新聞報》、《點石齋畫報》、《圖畫日報》、《大公報》、《時報》、《啟蒙畫報》、《北京日報》、《北京女報》、《正宗愛國報》、《京話日報》、《公言報》、《中國日報》等。早期教會刊物有1872年的《中西聞見錄》、1877年《萬國公報》及《益聞錄》、《匯報》、《大同報》、《真光雜志》等。從社會史角度看,晚清官報也很豐富,從朝廷第一份真正意義的官報《政治官報》、《學(xué)部官報》、《商務(wù)官報》到《北洋官報》、《南洋官報》、《江西官報》、《黑龍江官報》、《甘肅官報》、《四川官報》等。戊戌變法時期的《時務(wù)報》、《昌言報》、《知新報》、《新學(xué)報》、《集成報》,保皇派在日本創(chuàng)辦的《清議報》、《新民叢報》,資產(chǎn)階級革命派在日本創(chuàng)辦的《民報》、《浙江潮》,同盟會員在國內(nèi)創(chuàng)辦的《國風(fēng)日報》、《帝國日報》、《民舌報》、《晉陽公報》、《神州日報》以及《晉報》、《東三省日報》、《國民日報》等。戊戌變法時期的《時務(wù)報》和整版報道慈禧太后和光緒皇帝“駕崩”消息的《神州日報》最為醒目。

民國初期報刊

民國時期報業(yè)已經(jīng)相當(dāng)發(fā)達(dá),報紙的版式已經(jīng)具有現(xiàn)代報紙的形狀。最珍貴的有辛亥革命勝利那一重要階段的《申報》、《時報》,第一次世界大戰(zhàn)時期的《誠報》,梁啟超主辦的《庸言》,蔡元培在法國巴黎創(chuàng)辦的《旅歐雜志》,《華工雜志》,孫中山先生主辦、朱執(zhí)信等主編的《建設(shè)》雜志,五四運動時期的《青年雜志》、《新青年》、《新潮》、《少年中國》,報道國民黨一大召開的《晨報》,“四一二政變”時期的國民黨上海黨部主辦的《向前進(jìn)清黨專號》,共產(chǎn)黨在建黨初期和大革命時期的《革命生活》、《革命軍副刊》、紅軍時期的《紅星報》、《少年先鋒》以及北伐戰(zhàn)爭時期、紅軍長征時期征戰(zhàn)雙方的報刊。這一時期以1912年1月1日整版紅印的《申報》、陳獨秀主辦的《新青年》、蔡元培主辦的《旅歐雜志》和紅軍時期的報刊最為耀眼。

抗日戰(zhàn)爭時期報刊

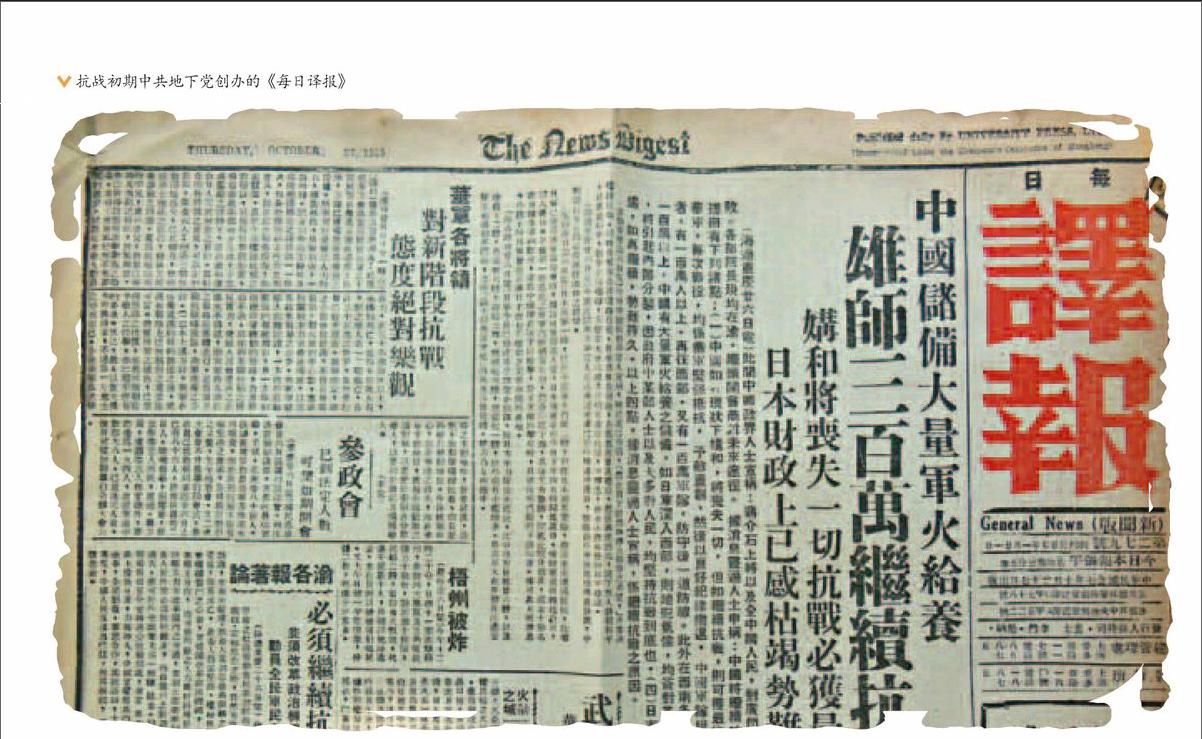

這一時期的報刊珍品較多,既有日軍侵華時期在日本出版的侵華內(nèi)容的畫報,也有中國奮起抗戰(zhàn)的各類大小報刊。抗戰(zhàn)方面最珍貴的有共產(chǎn)黨人車耀先主辦的《大聲》雜志全套,中共中央在武漢創(chuàng)辦的《新華日報》、《群眾》,國共聯(lián)合創(chuàng)辦的《救亡日報》,共產(chǎn)黨江蘇省委在上海秘密創(chuàng)辦的《每日譯報》、我黨在延安創(chuàng)辦的《新中華報》、《解放日報》、共產(chǎn)黨人在法國巴黎創(chuàng)辦的《救國日報》。最醒目的是“盧溝橋事變”時最先報道勢態(tài)擴大的《北平晨報》,國共合辦的《救亡日報》,特別是抗戰(zhàn)勝利關(guān)鍵時刻報道日本投降和在投降書簽字的國共雙方大報。日本方面出版的從1914年攻打駐守中國青島的德軍開始,到九一八事變、西安事變、盧溝橋事變時出版的八開畫報及號外也是這個特殊時代的歷史見證,有著很高的史料價值。

解放戰(zhàn)爭時期的報刊

這一時期的報刊從新聞史角度看,除《人民日報》兩次創(chuàng)刊號、解放區(qū)大批新報誕生外,很少有稀奇之處,真正值得稱道的是對重大戰(zhàn)役的報道,因為這些戰(zhàn)役是社會變遷的拐點,當(dāng)年的報紙見證了這一重要歷史時刻。世紀(jì)閱報館幾乎收藏有所有解放戰(zhàn)爭時期的大小報紙,最耀眼的當(dāng)屬報道濟(jì)南戰(zhàn)役、遼沈戰(zhàn)役、淮海戰(zhàn)役、平津戰(zhàn)役、渡江戰(zhàn)役、上海戰(zhàn)役等取得輝煌勝利新聞的共產(chǎn)黨大報,尤其是彩色大報,對觀眾最有影響力。2006年12月曾將其中一部分放到國家博物館參加中國收藏家協(xié)會舉辦的精品收藏展,引起很多觀眾的圍觀,尤其是當(dāng)年經(jīng)歷過這些戰(zhàn)爭的老革命家、老軍人,更是激動異常,勾起對那個戰(zhàn)火紛飛的年代深沉回味。

新中國成立時期的報刊

這一時期的報刊以新政協(xié)籌備到開國大典、外交關(guān)系建立和政務(wù)院成立為重點,幾乎每天的大報都有。其中1949年9月21日新政協(xié)召開和1949年10月1日、2日的《人民日報》及整版紅色彩印的《大眾日報》、《河南日報》、《膠東日報》等最醒目。這一時期大事件不斷,從北平和平解放,人民日報社便接管國民黨在北平的《華北日報》,創(chuàng)辦《人民日報》北平版,僅出版41期,人民日報社全部搬到北平,取消北平版。利用原有設(shè)備人力改出《北平解放報》。但也出版時間不長,到1949年8月1日,華北《人民日報》升級為中共中央機關(guān)報,為增加力量,將當(dāng)時在北平出版的幾家小報如《人民晚報》、《大眾日報》等均予取消,合并到人民日報社。為對北平市民情況有具體報道,人民日報社專門組織出版了《人民日報北平新聞》4開版,共出版17期。對這一時期的大小報,世紀(jì)閱報館都有部分或全套珍藏。

這些珍貴的新聞史料,對于研究中國新聞史具有重大的歷史和現(xiàn)實意義。2006年,中國新聞史學(xué)會會長趙玉明教授和平谷區(qū)委宣傳部部長王曉光,揭下了蓋在銅牌上的紅綢,由李潤波創(chuàng)辦的世紀(jì)閱報館,成為“中國新聞史學(xué)會教學(xué)研究基地”。把私人辦的博物館認(rèn)定為國家級學(xué)會的教研基地,在國內(nèi)尚不多見。史學(xué)研究基地建立后,每年都有一批批來自中國傳媒大學(xué)、中國人民大學(xué)等北京高校的新聞系學(xué)生到此參觀學(xué)習(xí)。為充分發(fā)揮老報紙的作用,2004年 4月18日起向社會開放。十年來,世紀(jì)閱報館已經(jīng)接待來自全國各地的社會各界觀眾幾十萬人,發(fā)揮了很好的宣傳教育作用。

傳承發(fā)展需要后繼有人

對于老報刊未來的史料研究工作,李館長也有自己的一絲擔(dān)憂,他說:“目前我感到最困惑的是后繼乏人。因為這個學(xué)科太專業(yè),一般本科畢業(yè)青年從接受培訓(xùn)到獨立工作沒有三年不行。學(xué)過新聞史專業(yè)的青年要快很多,但也要一年以上。事實上我在2009年以來一直在呼吁此事,但一直沒有專人配合我工作。現(xiàn)在新館即將投入使用,但接班人還沒有確定好,最近因藏品需要數(shù)字化處理,安排了兩個年輕人協(xié)助,但愿能穩(wěn)定下來。這項工作最大的需求是耐得住寂寞,扎扎實實深入進(jìn)去,以濃厚的興趣為動力,不分晝夜地深入進(jìn)去,才有希望成為未來報館的真正主人。我已在兩年前辦理了退休手續(xù),想停下來充充電,但不行,停不下來,停下來正常工作就維持不下去。就連最基本的為來賓講解都有難度。問題的癥結(jié)在于地方政府的重視程度和方法。現(xiàn)在報館后繼發(fā)展有了較好態(tài)勢,從去年起每年給報館專項資金30萬元用于征集藏品,補充新鮮血液,盡管金額不大,但畢竟能夠收集到一二百件中檔品位的藏品了。”

走向未來的文化名片

為了更好地保護(hù)和傳承,為了發(fā)揮老報刊更大的社會價值,當(dāng)?shù)胤秸呀?jīng)建造一座特色文化中心,主體已經(jīng)完工,內(nèi)裝修即將完畢,總面積1萬平米,建筑投資1億6千萬,展館分三部分,即世紀(jì)閱報館、平谷通史館、平谷民俗館,各館擬在2014年年底前開展。

新的世紀(jì)閱報館將是個很好的平臺,附屬設(shè)施也比較先進(jìn),屆時可以通過參觀、學(xué)術(shù)研究、多媒體服務(wù)等多途徑發(fā)揮其社會作用,成為名副其實的一張?zhí)厣幕蕴岣叩胤秸鐣龋嵘蠄罂仄吩谑詹亟纭⑿侣勓芯繉媚酥潦穼W(xué)界的知名度,有利于藏品社會價值的深度體現(xiàn)。