嘉德的第一槌

陳東升

上世紀80年代我們這些有志青年都是時時關心國際、國內政治經濟大事的,但是獲得信息的途徑非常有限,只有看中央電視臺的《新聞聯播》和讀《參考消息》。

我在經貿部做研究,每天可以看到新華社的上、下午兩本大參考。由于有圖像的原因,那時我每天必須看中央電視臺的《新聞聯播》,它最后五到八分鐘的國際新聞是那時大部分年輕人唯一了解國際時事的窗口。 80年代末期,《新聞聯播》最后五分鐘的國際新聞里常能看到拍賣現場的畫面,我印象非常深刻。

有一次新聞里說:倫敦克里斯蒂拍賣行拍賣印象派大師梵高的《向日葵》創下天價,被一個神秘的買家在電話里買走,聽說這個買家來自日本。同時電視里出現倫敦克里斯蒂拍賣行的畫面:一個古老的建筑里面,地方小小的,一個文質彬彬、打著領結、五十開外的長者,站在高高的拍賣臺上,指點江山,俯視著拍賣大廳里坐著的那些雍容華貴的男男女女。西方上流社會的一種高雅游戲是那么的遙遠、那么的神秘、那么的高貴、那么的典雅,對于像中國這樣一個還沒有擺脫革命的國家,一個經濟落后的國家,那樣的電視畫面里的情境反差太大,相離甚遠,覺得跟我們可能永生都沒有關系。

但就是因為太強烈的對比,敲開了一個年輕人超級的好奇心,一種原始的沖動埋藏在我心里。

“優秀青年干部”下海

1992年是中國巨大的轉折點,《有限責任公司規范意見》和《股份有限公司規范意見》兩個文件頒布,當時《人民日報》、《經濟日報》、《光明日報》都是整版刊登。第二年出臺《公司法》。

我們在大學里就知道馬克思在《資本論》里對股份制的形式大加贊賞,它能夠聚集社會力量和資本,產生巨大的效率和作用。 1992年兩個文件一出來,我知道機會來了。我拿著報紙天天看,什么分離、合并、董事會、股東這些都得一點一點地學,一點一點地琢磨和理解。

我創辦嘉德的合同書、章程全是按照兩個文件的條文自己寫出來的,完全是自己獨立弄出來的。又拿著報紙到文化部、人民銀行跟他們宣傳和講這些,講馬克思對股份制的思想和觀點,把老祖宗搬出來說服這些體制內的官員……

今天講起來像故事一樣,當年是多么不簡單的事啊。

審批的全部程序走完,選了注冊后的第二天,即 1992年5月 18日開張。

開業是在長城飯店后花園里,下午,草地上一個弦樂五重奏樂隊,高朋滿座,請了國務院分管文化的領導國務院副秘書長徐志堅,國務院發展研究中心主任馬洪、副主任孫尚清,國務院研究室主任王夢奎,文化部副部長徐文伯,國家文物局局長張德勤,北京市副市長陸宇澄,還有總政文化部部長李任之,國旅總裁盧奮燕,外運集團的總裁劉福林,中央工藝美院的院長常莎娜、教授何海霞和張仃,中央美院院長靳尚誼,我的領導李克穆等,挺熱鬧的。何海霞和張仃等藝術家還饋贈了書法作品祝賀。王光英先生特意為我們題詞“弘揚民族文化、繁榮藝術市場 ”,給我們很大鼓舞。

曾梵志后來跟我說:“嘉德的開張典禮,請柬和禮品都很高級。”當時高園給了他一張請柬出席嘉德的開張典禮,他剛到北京,覺得嘉德開張典禮特好。那時,能被邀請到五星級飯店出席宴會,同時還有禮品,是都愿參加的很高興的事。

上世紀90年代初期,拍賣在國內完全是個新生事物,批準成立拍賣公司從政府決策上是一次劃時代的政策實驗。我被認為是國家的優秀青年干部下海做拍賣,所以得到了政府主管部門眾多領導和干部的支持,贏得了大家的認同和信任。如果是一個從南方來的私人老板做這個,恐怕很難得到同樣的信任。

向索斯比學習的第一課

Sothebys和Christies拍賣行是國際上最老牌的兩大拍賣行,也是至今最大的、最有影響的兩大拍賣行。現在大家都稱它們為“蘇富比”和“佳士得”,但在我創辦嘉德的時代它們的中文名字是音譯的“索斯比”和“克里斯蒂”。

對于我們這一代人,“索斯比”與“蘇富比”的不同之處是“索斯比”充滿了那個時代的氣息和特征,甚至具有某種象征意義,所以在這里我要沿用它當時的名字。

嘉德最開始在長城飯店租了兩間房子,籌備了三四個月,只有我帶著曹麗和高園,王雁南在樓上長城飯店副總經理的辦公室辦公,她樓上樓下兩頭跑。王雁南個頭高挑,氣質好,是最早留學美國學飯店管理的中國人,工作單位又是五星級飯店,很多人認識她。

有一件事多年以來我一直很感謝王總。嘉德成立后籌備期間還沒有開始拍賣,一天王總說:“索斯比有人來北京,見不見?”我說見。到訪者叫梅森,是索斯比拍賣行管家具拍賣的。那個時候我剛下海,接見外賓很當回事情,也很得意:你看,接見外賓了。王雁南比我的見識廣,說見梅森要租一個會客室。我說租會客室要花多少錢?值不值當花這個錢?王雁南說接見外賓,這是規矩。

見面時,我緊張了半天,正兒八經跟談判似的。跟他談了一個多小時,不懂嘛,能請教的就請教。交談中梅森跟我們說,拍賣時,賣高了賣便宜了都會傷客人,一定要公正,拍賣行不能跟買家賣家搶生意,只能做中間人。每件藝術品要寫品相報告書,絕不能漏掉一點。一定要保證品質,不能欺騙別人,因為別人早晚會知道,一定要誠實地跟人家講清楚,為什么呢?要欺騙了別人,人家遲早會知道的,知道了,就不舒服,就會離開你。談話的核心是一定要誠信經營。

他的一席話成了我的金科玉律,嘉德從此堅定地不買不賣,一直堅守至今。后來很多時候都會有人說,陳總你賺那么多錢,把東西買下來,不是能賺更多嗎?但到今天,嘉德始終堅持不買不賣,只有不買不賣才能夠公正地對待每一個客戶,包括每一個買家和每一個賣家。如果你買下來再賣,總想賣個好價,就可能和買的人有沖突。

我是官員下海,從咨詢研究部門闖到這個領域來的。雖然有這么多的開明領導的支持,但是拍賣行到底是怎么回事,該怎么經營,除了《新聞聯播》電視畫面留下的印象,就全無概念了。我到處請教專家,首先,拍賣怎么賺錢啊?endprint

聽人說文化部市場司有一位副處長跟蘇富比很熟,我就專門去拜訪他。他對拍賣也了解不多,那天說了很多話都不是我想要了解的,直到聊天快結束的時候,他說了這么句話:“拍賣行就是向買家收 10%,向賣家收 10%。”這句話很關鍵,實際上就是這么賺錢的嘛,現在講,這就是商業模式。

掙錢心切,六親不認

不像現在各家拍賣行每一場大小拍賣都包括書畫、國畫、瓷器雜項、家具等等很多門類,嘉德第一場拍賣只有國畫和油畫兩類。通過油畫拍賣我們認識了藝術批評界的水天中、郎紹君、薛永年、尹吉男、殷雙喜、栗憲庭等人。栗憲庭跟我講威尼斯雙年展,讓我知道了當代藝術。我們第一場油畫拍賣就有當代藝術,包括張曉剛的《創世篇》油畫和周春芽等人的,一共50 件。

對于首場拍賣的籌備,整個公司都是既茫然,又很興奮,當然也充滿期待,在忐忑中趕緊做事。

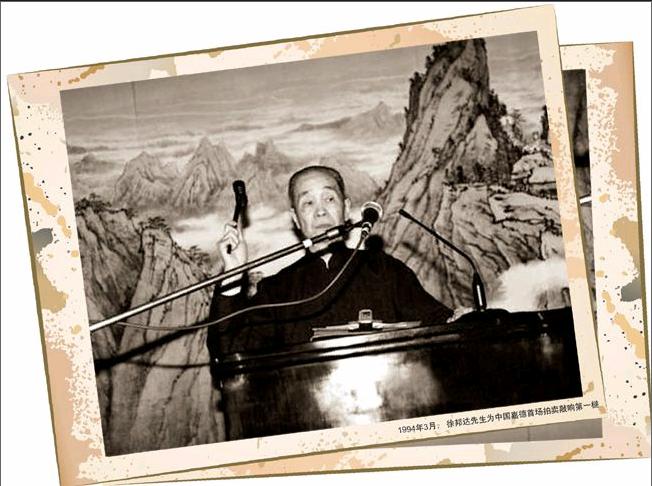

當時嘉德沒有自己的專家,每一件東西拿回來都得找外面的專家看。那時候的專家包括徐邦達、耿寶昌、章津才。他們都沒有錢的概念,看了也不收錢,覺得我們去請教就很高興。甘學軍他們從各地弄回來的東西,并不都是大件,有的很普通,他們都給看,還解釋為什么對或者為什么不對。在與專家的頻繁交往中,專家的耐心解釋也培養了我們團隊對專業的學習熱情。我們的團隊也很實在,拿東西的時候跟客戶說自己不懂,先拿回去找專家看看再說。

最開始做拍賣,就跟農民種地一樣,辛辛苦苦地工作了一年,卻不知道收獲的時候,老天給不給你飯吃。那一年我是怎么過來的呢?就是挖空了心思想賺錢。

我有一個朋友叫王建才,西安的老板,他從陜西一位領導那里拿了一張宋徽宗的《白鷹圖》。我拿給徐邦達鑒定,徐先生哈哈笑著說,“這個東西在故宮呢”,我們這件是清仿的。我回來跟王建才要鑒定費一萬塊錢,他氣死了,說鑒定是真的,給你鑒定費可以,鑒定是假的我憑什么給你錢?我當時掙錢心切,六親不認,鑒定了不管真假一定要交一萬塊鑒定費……

嘉德是第一個也是唯一一個“中國”字頭的拍賣公司,我很得意,覺得一定要在最牛的地方辦公,所以在長城飯店開了四間房,一天一間房費85美元,加 20美元的服務費,一天 105美元,四間 400多美元。那時候一美元兌人民幣是八塊多,每天付美金壓得我喘不過氣來。

嘉德 1993年 5月開始籌備,到 1994年 3月 27日拍賣,期間幾乎一整年全是花錢。天天付房租,月月付工資,一分錢沒賺,賺錢的壓力和急迫讓我像撈稻草一樣的心態去撈錢,賺不到大錢臨時撈一筆心里也踏實點。

一槌定音

緊張籌備了近一年,1994年3月27日終于迎來了首場拍賣的日子。

當時,拍賣是新生事物,嘉德的第一場更是昭示著當時國家直管專營的文物交易的重大變革,所以來了很多人,包括很多開明的黨和國家領導人,有田紀云、王丙乾、王光英、趙樸初、四川省省長肖秧,特別是家在北京城里的部長、局長,馬洪、孫尚清、徐文伯、張德勤、陸宇澄、王金魯等,還有國務院發展中心我的兩位老板,國務院生產辦副主任徐鵬航。

這些各級領導的出席在當時的局面下意義重大,意味的是政府的支持,非常官方的場面從形象上賦予了嘉德,賦予了這場拍賣很強的合法性。

同時,為了擴大社會影響,我們還請了很多文化界的名人,李可染的夫人鄒佩珠,吳作人的夫人蕭淑芳,徐邦達和滕芳,張大千的弟子、著名畫家何海霞還給我們寫了一個對子。第一次參加我們拍賣的還有幾位貴賓:上海文管會主任和副主任,也是上海博物館館長馬承源和副館長汪慶正,還有許勇翔等先生。馬承源和汪慶正二位尊敬的老先生是我一生緬懷的文博界的兩位偉人。其他還有同學朋友、股東。整個拍賣現場可以說是高朋滿座。

雖然有眾多領導和朋友們的捧場,人氣很旺,但第一場拍賣沒人知道會怎樣,我也不知道,心里還是特別的忐忑。那時我們賣門票,一張門票100塊錢,賣了幾萬塊錢。開場前,我還記得一個藝術評論家在門口檢票的停留時間,跟旁邊人說:“肯定不會成功,中國哪有人買啊?個體戶有錢不懂文化,我們懂,沒錢。中國藝術市場五年都不會起來。”

我當時聽了,心里就像有只桶,咚,拉上去了,緊張、惶恐就不用說了。

第一場拍賣,人山人海,水泄不通。人太多了,賣票也擋不住啊。客戶領了牌子可以帶兩個人進去,所以就嘩嘩嘩全是人。那天我們還請了公安局的人來,因為大型活動,公安局要管的。我就記得我出來,再想進就進不去了。公安局的人不讓我進,他們不認識我。我跟他們吵起來了,我說我不進去這拍賣會開不了,他們說你是誰呀?

第一場拍賣成交額1400萬元,一炮走紅,大獲成功。拍賣成功后《東方時空》現場報道引用我的話,說嘉德的這聲槌響,預示著紐約、倫敦、北京三足鼎立時代的到來。那時候這完全是一句祝福的話。20年后居然已經成為現實。

嘉德的這聲槌響被新聞媒體鋪天蓋地地報道。我們是股份制公司,而非國有企業,這場拍賣在國內和海外都做了招商和銷售,不僅是全國性的,也是國際性的,這些都是媒體關注的所在。

如果說朵云軒那場拍賣是在國內文物界內引起了反響,嘉德 1994年這場首拍引起的是整個社會,甚至全球的反響,同時極大地引起了市場的仿效,帶動了隨后多家拍賣行的成立,使拍賣在國內迅速形成一個行業的格局。endprint