煤層氣田地面集輸工藝技術探討

劉文偉

(中油遼河工程有限公司,遼寧 124010)

煤層氣田地面集輸工藝技術探討

劉文偉

(中油遼河工程有限公司,遼寧 124010)

由于煤層氣田“低產、低壓、低滲”和地區地形復雜,相對高差較大的特點,不同程度地加大了工程設計與建設的難度,開采與輸送成本相當較高。通過對煤層氣田集輸工藝特點的詳盡分析和多年的現場試驗及技術改進,堅持地面與地下充分結合的原則,基本形成了一套先進合理、經濟適用并符合中國煤層氣特點的煤層氣田地面集輸技術。在此,介紹了在煤層氣田地面建設中所采用的“枝上枝狀管網,閥組布站、手動/自動輪換計量,數據無線傳輸,閥組發電,壓縮機余熱采暖,站場集中增壓”等新技術。新技術的應用取消了傳統技術中需要建設的無數個有人值守的站,極大地簡化了流程,為煤層氣田的有效開發提供了借鑒。

煤層氣 地面集輸 低壓 低產 低滲 節能

1 煤層氣田地面建設開發的困難

煤層氣田具有“低產、低壓、低滲”和地區地形復雜,相對高差較大的地勢特點,我國煤層氣平均單井產氣量只有2000m3/d,采用排水采氣方式生產,井口套壓0.2~1.0MPa(G)。要達到煤層氣田高效低成本的規模性開發,實現我國煤層氣工業自主創新的要求,就必須采用一套先進的全新工藝技術來指導目前及今后的煤層氣田的地面工程建設。

2 煤層氣田地面集輸工藝的探索及形成

2.1 煤層氣地面集輸工藝技術的初步探索

自2005年以來,我們便針對“低壓、低產、低滲”氣田的地面集輸工藝技術開展了大量的科研技術攻關工作,并將部分成果應用到了蘇里格氣田地面建設中。2007年在所承擔的澳大利亞必和必拓 (BHPB)世界勘探公司的保德煤層甲烷氣先導試驗工程EPC項目中,開始了對煤層氣田井口工藝技術的初步探索。此項目共有8口試驗井 (4口直井,4口水平井),產氣量1.2×103m3/h,產水量7m3/h,井口用抽水泵將煤層水采出通過PE管道排至儲水池,經檢驗合格、符合國家的標準后用污水提升泵排放到黃河;煤層氣在井場經分離器分離和流量計計量后經PE管道進入火炬坑內火炬系統燃燒。在1口井場設有柴油發電設施為本工程提供電源。但此時并沒有進行大規模的地面集輸系統建設,而且能耗和投資較高,集輸系統還有待于優化。

2.2 煤層氣地面集輸工藝技術的形成

2009年所承擔的“十一五”國家科技重大專項和國家重大科技專項示范工程—沁南煤層氣開發高技術產業化示范工程,為煤層氣田地面集輸工藝技術的研究提供了良好的契機。隨著研究的深入、創新及多年現場實踐,逐漸形成了一套具有“枝上枝狀管網,閥組布站、手動/自動輪換計量,數據無線傳輸,閥組發電,壓縮機余熱采暖,站場集中增壓”等多項特點的煤層氣地面集輸工藝技術。

2.2.1 煤層氣地面集輸工藝新技術

由于傳統布站方式投資高,占地面積大,很難做到煤層氣田的效益開發,因此緊緊圍繞煤層氣集輸工藝技術開展了大量的創新、研究、比選等工程技術攻關工作,研究出了一套先進合理、經濟適用并符合中國煤層氣特點的煤層氣田地面集輸技術—“枝上枝'閥組布站'”工藝技術。新技術是對傳統分散增壓和集中增壓布站技術的挑戰,它將集氣計量站改為閥組,而閥組在天然氣集氣干管與大量采氣支線之間形成了結點,通過這個節點將若干條采氣管道中的天然氣集中到集氣干管中,即經井口-集氣節點 (閥組)-集氣中樞增壓站 (處理站)-外輸用戶。該技術布置靈活、工藝簡單的集氣節點取代了傳統的集氣站,即由“點”取代了傳統的“面”。該一級布站技術極大地簡化了工藝流程,有效的降低了單井投資,同時擴大了天然氣集輸半徑,使煤層氣集輸半徑增加到20km以上。

圖1 地面集輸工藝新技術原理示意圖

2.2.2 煤層氣地面集輸工藝技術的優化

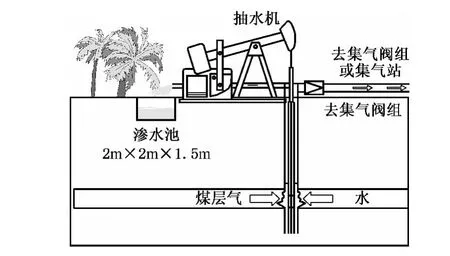

(1)井口工藝的優化

在煤層氣剛開發初期,均在井口設置了分離器來分離煤層氣中的游離水。但根據運行數據顯示,井口采出的煤層氣幾乎不含游離水,因此,在井口處取消了分離器的設置,既節省了投資又節省了占地。圖2是優化后的井口流程示意圖。煤層氣井采用排水降壓采氣工藝,通過抽油機把地下煤層里的水從油管里抽出,直接排放到井場附近的晾水坑,進行晾曬,自然蒸發;煤層氣隨地下水的采出地層壓力降低而不斷的析出,當套管壓力被節流到0.2MPa(G)時,通過采氣管道,進入煤層氣采集系統。

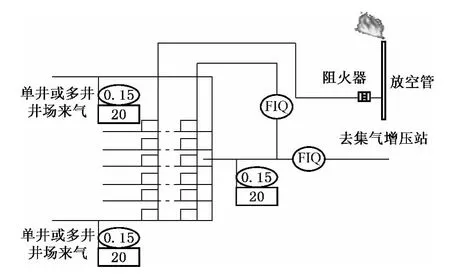

(2)集輸管網及閥組工藝的優化

圖2 井口采氣原理示意圖

鑒于已建管網均采用枝狀管網,井口均設有放空管,當管線發生事故時,整個相連通的管網均會受到影響。因此,通過大量計算模擬,采用了枝上枝狀管網,并取消了井口放空,由閥組統一放空(圖3)。此外,井口設置流量計進行計量不僅投資高,而且維護量大,因此通過優化改用閥組進行總計量和單井輪換計量。閥組的總流量以及溫度、壓力參數通過RTU利用無線傳輸系統傳輸至增壓站。同時在借鑒城鎮燃氣工程經驗,在集輸管道低點設置凝水缸有效得避免了集輸過程中可能在低點會出現積水的情況。

圖3 閥組工藝原理示意圖

(3)集中增壓站工藝的優化

在進站匯管上設有緊急關斷和緊急放空閥,當出現事故時立即關閉緊急關斷閥,同時打開緊急放空閥,進入火炬系統。在進、出站煤層氣管道上的溫度、壓力、流量等參數以及壓縮機的運行等參數進入儀表間的過程控制系統,進行檢測、顯示。

2.2.3 互換式煙氣節能轉換技術研究

為了實現煤層氣田的節能降耗,針對所采用燃氣驅動壓縮機的特點,研究出了可回收壓縮機余熱的互換式煙氣節能轉換技術。該技術是通過煙氣采集、廢熱鍋爐換熱,并配以驅動泵,讓水在換熱系統中循環來吸收煙氣熱能來達到廢熱利用的目的。完成換熱后的熱水或者水蒸汽用可用來采暖或者做功,從而提高了燃氣的利用率,以達到節約燃氣的目的。

2.2.4 管道材質的優選用

由于煤層氣井產出的煤層氣節流后的壓力為0.2MPa(最大 0.4MPa)、溫度≤20℃,因此,合理的選用采氣管道的材料對降低工程造價,提高施工速度起著關鍵的作用,根據目前生產實際情況,采用PE管道和鋼制管道在技術上均是可行的。我們在經濟上對兩種管道材料進行了對比,由PE管、鋼管管道投資對比表及管徑與管道總投資關聯曲線看出,當采、集氣管道的公稱直徑DN≤250,采用PE管道材料等級為PE100更為經濟,當公稱直徑DN>300采用鋼制管道更為經濟。

2.2.5 水力學計算的優化選擇

根據大量研究數據發現,由于油氣集輸設計規范 (GB 50350-2005)中所用Weymouth公式的管內壁粗糙度較大 (0.0508mm),且忽略了管線起伏變化過程中壓降的加速成分,因此,計算結果較保守。鑒于以上情況,通過對多種軟件及經驗公式開展大量的研究對比得出以下結論:

(1)對于計算軟件,PIPELINE STUDIO是專業計算調峰和水擊計算的,其優勢是動態分析,盡管內部具有壓降計算方法,但方法有限,且有使用限制。而PIPEPHASE是專業計算管道壓降,段塞流和水合物的軟件,內置公式較多,通用性較強,且具有經過大量工程驗證的校正系數,故本研究最終確定選用PIPEPHASE作為煤層氣田水力學計算軟件。

(2)對于水力學計算方法,根據上述對比表明 Mukherjee-Brill、Dukler-Eaton、Beggs,Brill &Moody、Beggs&Brill計算結果一樣,均可作為煤層氣田的水力學計算方法。但使用過程建議首選Beggs,Brill&Moody公式,因為其具有經大量工程驗證和被行業普遍采用的管道起伏校正因子,可使結果更接近實際情況,其次在不知道選擇何種計算方法時可以選擇Mukherjee-Brill,因為該方法適合使用到山區地形變化起伏的管道上,該水力學計算方法是唯一適合所有流體構造的計算流體狀態的模型。

2.2.6 復雜地理環境下多種通訊方式在SCADA系統中的融合

煤層氣田復雜的地理環境及投入產出比低的特點決定了通訊系統不能采用單一的通訊方式。在滿足系統要求的前提下盡可能降低成本的目標下,根據現場自然環境和移動運營商網絡覆蓋情況的不同,井口、閥組與集氣站站控系統通訊方式采用了3種不同的通訊方式。在有移動信號覆蓋的區域,采用了成本最低的GPRS通訊;在無移動信號覆蓋且地貌惡劣區域,采用了無線傳輸網絡通訊;在通訊主干道、大數據量傳輸的情況下,采用了光纜通訊;集氣站與調控中心采用光纜通訊。實現了基于無線、光纜、電纜等多種通訊方式在SCADA系統中的融合,適合了煤層氣井地處偏遠、井多、井密、低壓、低產等特點。降低了煤層氣田信息化建設和維護過程中自控系統的投資。系統在中聯煤層氣有限責任公司國家煤層氣高技術產業化示范工程中使用,取得了較好的應用效果。

3 煤層氣田地面集輸工藝技術的發展趨勢

3.1 小型增壓設備的研制

由于煤層氣田具有“低壓、低產、低滲”的特點,因此集輸半徑便是制約該氣田集輸系統的瓶頸。特別是對于比較偏遠的井口或閥組由于壓力低無法進入整個集輸系統,針對該情況便需要通過某些途徑來增加這些井口及閥組的壓力以適應整個氣田的集輸系統。在這種情況下結合整個氣田集輸系統的布局研究出了一種投資小的小型增壓設備便是十分必要的。

3.2 撬裝液化裝置的研制

煤層氣源所具有的低壓、單井產量低和氣源偏散的特色決定了其地面集輸工藝將與傳統高壓天然氣源具有很大差別。其中適用于傳統高壓天然氣源的集中式大型低溫液化工廠的集輸方式已經不再適合煤層氣資源特色,而以撬裝液化裝置集群使用所形成分布式的液化中心將是一種重要的煤層氣集輸工藝方式。因此,對撬裝式煤層氣液化裝置研制可以滿足不同產量的煤層氣單井 (或井群)需求,實現井口液化集輸,對于邊際氣田、偏散井氣源以及部分氣井的早期開采階段的氣源采收具有重要意義。以多套撬裝式液化裝置在區域性集群應用,通過對液化煤層氣的輸運,可擴展煤層氣資源利用的地域輻射范圍,增強煤層氣資源的有效利用率和社會影響,進而拓展和完善煤層氣地面集輸技術的效能,是地面管道集輸方案的重要補充和完善,可以提高煤層氣的綜合采收利用率。目前中科院理化所已針對煤層氣田研制的1×104m3/d的撬裝液化設備將通過現場試驗已驗證其性能。

3.3 除塵設備的研究

煤層氣生產過程中集輸系統存在的粉塵,這些粉塵的存在大大降低了管道內煤層氣的輸送效率,還會磨蝕閥門和儀表等各類器件。當一些粒徑在8μm以上的超細粉塵進入輸氣壓縮機,引起氣缸和活塞的磨蝕,造成生產事故。目前,常規重力分離器能夠分離粒徑大于50μm的顆粒;常規旋風分離器可以分離大于10~20μm的顆粒,但是適用范圍窄、較大的氣量波動對分離效率產生較大影響。因此,細小顆粒粉塵的高效分離對于煤層氣的集輸和安全生產有重要意義,必須開發適合煤層氣特性的、滿足生產安全運行的低壓降超細煤粉高效分離技術。在沁水盆地的煤層氣壓縮機便因為粉塵的聚集造成壓縮機停轉的現象,對除塵設備的研究迫在眉睫。

3.4 煤層氣田地面集輸網絡化技術研究

煤層氣田地面集輸行業是地理信息系統的一個較新應用領域,如何把地理信息系統與集輸管理綜合信息系統的優點集成在一起,形成煤層氣田地面集輸網絡化技術及應用軟件,這在國內尚屬首次。目前存在的主要技術問題是:未建立煤層氣田地面集輸系統的基礎數據管理的規范;因此,針對現有煤層氣地面集輸信息管理技術的缺點,研發能夠保障煤層氣田地面集輸系統安全運行和優質管理的網絡信息化技術,形成完全自主版權的煤層氣田地面集輸網絡化管理軟件,形成煤層氣田地面集輸交換數據規范是未來的發展趨勢。目前中科院已取得了相應的階段性成果,有待于在具體項目中加以應用。

[1]裴紅,吳建光,等.用于煤層氣田的煤層氣集輸系統 [P].中國 ZL201020194223.3,2010-5-10.

[2]王熒光,裴紅,劉文偉.低壓、低產煤層氣田井口集輸工藝技術 [J].石油工程建設,2010,36(6):1-5.

[3]裴紅,劉文偉.煤層氣集輸工程設計思想及在潘河項目中的實踐 [C].2008年煤層氣學術研討會論文集。地質出版社,2008年,418-425.

[4]裴紅,劉文偉.“枝上枝”集輸工藝在大型低滲、低產天然氣田及煤層氣田建設中的應用 [J].石油規劃設計,2010,21(2):12-15.

Discussion on Technology of Surface Gathering and Transmission Systems in CBM Field

LIU Wenwei

(PetroChina Liaohe Petroleum Engineering Co.,Ltd,Liaoning 124010)

Given the low producitivity,low pressure,low permeation and the complicated geography as well as the large relative height difference of CBM fields,it is more difficult to conduct engineering design and constuction and the costs of mining and transport are very high.An advanced,reasonable and costeffective surface gathering and transmission technology that can meet the features of the CBM in China has been developed based on the detailed analysis of the characteristics of CBM gathering and transmission processes,years of on-site tests and technical improvements and the principle of thorough combination of surface and underground technologies.In this thesis,various new technologies used in the surface construction of CBM fields will be introduced,such as branch-on-branch network,valve group stations,manual/automatic rotation measurement,wireless data transmission,valve group generation,heating with compressor waste heat and centralized pressurization of stations.The new technologies have eliminated the construction of the great number of stations requiring manual operations,significantly simplified the process and provided references for the effective development of CBM fields.

CBM;surface gathering and transmission;low pressure;low productivity;low permeation;energy conservation

國家科技重大專項項目-煤層氣田地面集輸工藝及監測技術 (編號:2009ZX05039和2011ZX05039)

劉文偉,高級工程師,學士學位,現主要從事石油天然氣工程設計及研究工作。

(責任編輯 桑逢云)