哈大鐵路客運專線沈哈段橋梁設計

劉 琛

(中鐵第一勘察設計院集團有限公司橋梁隧道處,西安 710043)

1 工程概況

哈大鐵路客運專線是我國“四縱四橫”客運專線網規劃中京哈客運專線的重要組成部分,是我國高緯度嚴寒地區[1]設計時速350 km的第一條高速鐵路。南起大連,向北經營口、鞍山、遼陽,到達沈陽,再向北經鐵嶺、四平、長春,直抵哈爾濱,線路全長904 km。其中沈陽至哈爾濱段正線橋梁總長362.516 km,占該段線路長度的76.9%。

1.1 地質條件

沈陽至哈爾濱段地形平坦、開闊,舒緩波狀起伏。經過地貌單元有:濱海平原、剝蝕丘陵、沖洪積平原。地表為黏性土、粉土、砂類土所覆蓋,覆蓋層厚10~80 m。丘陵區出露灰巖、泥巖、砂巖、花崗巖等。濱海平原及沖洪積平原區地下水埋藏最淺為0.6~5 m,剝蝕緩丘地帶地下水埋藏最深為10~25 m。沿線地震動峰值加速度為 0.05g ~0.15g。

1.2 氣象特征

該段屬中溫帶亞濕潤季風氣候區,夏季涼爽短促,冬季寒冷漫長。年平均氣溫4.4~10.9℃,極端最高溫度39.8℃,極端最低溫度-39.9℃,沿線降雪期長達5~6個多月,土壤最大凍結深度在93~205 cm,每年從10月開始凍結,次年4~5月全部融化,經歷時間長達5~6個月。

1.3 沿線主要河流水系

沿線以公主嶺市的懷德鎮至陶家屯一線為分水嶺,南側屬遼河水系,主要河流有遼河及其支流凡河、馬仲河、東遼河等;北側為黑龍江流域的松花江水系,主要有第二松花江及其支流新開河、伊通河、干霧海河、飲馬河、拉林河、運糧河等。

1.4 主要技術標準

(1)鐵路等級:客運專線;

(2)正線數目:雙線;

(3)速度目標值:350 km/h;初期運營速度300 km/h;

(4)最小曲線半徑:7 000 m;

(5)最大坡度:一般地段20‰,困難地段25‰;

(6)正線線間距:5.0 m;

(7)設計活載:ZK活載。

2 橋梁工程

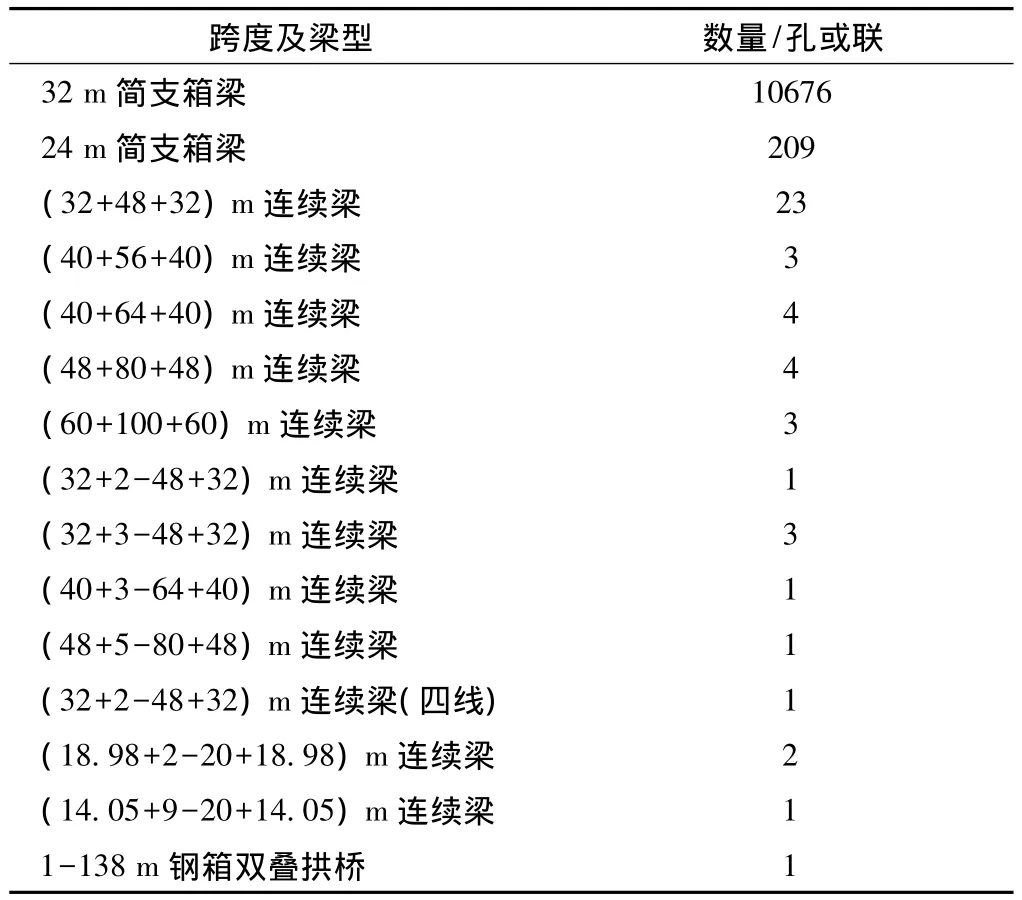

哈大客運專線沈哈段特大橋合計358.368 km/47座,大中橋4.149 km/17座。伊通河特大橋橋長57.378 km,為本段最長橋梁。新開河特大橋主跨1-138 m鋼箱雙疊拱橋為本段單跨最大。第二松花江特大橋主跨(48+5-80+48)m連續梁聯長497.5 m,為本段聯長最大。本段橋梁類型統計見表1。

表1 哈大客運專線沈哈段橋梁類型統計

梁部結構采用預應力混凝土簡支箱梁,孔跨布置以32 m梁為主,24 m梁為輔。全橋梁跨統一,有利于預制架設、維修養護,同時橋梁建成后整體景觀效果較好。當受河流、立交、管線等條件控制時,則采用大跨預應力混凝土連續梁,梁跨類型以(32+48+32)m、(40+56+40)m、(40+64+40)m、(48+80+48)m、(60+100+60)m連續梁為主。

橋墩設計應結合橋下流水情況、全橋墩高分布情況,遵循墩型統一、相鄰橋墩剛度相近、施工方便的原則,一般條件下同一座橋墩型盡量保持一致,應優先選用圓端形橋墩,帶頂帽托盤,墩身較低時采用直坡實體墩,墩身較高時采用空心墩。橋臺均采用矩形空心橋臺。

根據工程地質與水文地質、最大沖刷深度等條件,選用明挖基礎、挖井基礎或樁基。墩臺基礎類型主要采用鉆孔灌注樁基礎(φ1.0 m、φ1.25 m、φ1.5 m、φ2.0 m鉆孔樁為主)。一般墩臺基礎采用φ1.00 m樁徑,跨越河流具有水流沖刷的采用φ1.25 m樁徑。

橋面系工程部分除滿足本專業要求外還應與軌道、通信、信號、電力、環保等專業緊密結合,滿足各專業附屬設施的使用需要和接口預留。

3 哈大客運專線沈哈段橋梁設計特點

3.1 世界上第一條投入運營的高緯度嚴寒地區高速鐵路

哈大客運專線沈哈段位于北緯41°~47°,地處我國高緯度嚴寒地區,最低氣溫-39.9℃,土壤最大凍結深度205 cm,氣候條件惡劣。為解決凍融剝蝕、凍脹耐久性等問題,達到免維修、少維護的目的,橋梁設計從結構、材料、工藝等方面采取了諸多措施。

(1)嚴寒地區由于受涵洞影響,涵底地基最大凍深遠大于天然場地的最大凍深,通過現場監測數據分析,涵底凍結深度大致為天然凍結深度的2倍[2]。涵洞基礎設計除應滿足《鐵路橋涵地基和基礎設計規范》1.0.10條規定外,涵洞基礎處理均參考相鄰路基段處理方式,并在涵洞基底與路基樁基之間鋪設50 cm厚碎石墊層。

(2)涵洞箱形橋外側鋪設高聚物改性瀝青防水卷材,沉降縫中間加設橡膠止水帶,沉降縫內側外露部分設厚5 cm聚硫橡膠密封膏密封,避免涵洞漏水引起凍脹沉降變形。

(3)河中橋墩混凝土提高抗凍融等級,在水位變化區采用外包耐候性鋼板,防止墩身混凝土凍融剝蝕。

(4)橋墩進行冰凍及溜冰撞擊力檢算,并設置破冰棱等措施。

(5)采取適當增加鋼筋保護層厚度等構造措施。

(6)傳統的電纜槽蓋板均為鋼筋混凝土結構,為方便運營階段的養護維修,電纜槽蓋板采用力學性能及耐久性好、自重輕、施工方便及更換方便的RPC混凝土板。

(7)橋涵排水系統設計中充分考慮氣候嚴寒特點,盡量減短排水途徑,在箱梁中間減少排水管設置。

(8)為滿足嚴寒地區冬季架梁要求,需采用適應于-5℃和-10℃溫度條件下的防凍型支座灌漿材料,開展《嚴寒地區鐵路客運專線橋梁冬季施工關鍵技術研究》(2008G038)[3]。

(9)支座錨栓孔或防落梁支架等預留孔應排除雜物、積水后將孔口臨時封閉,待架梁或安裝支架前,打開預留孔沖洗干凈后方可安裝并及時灌注封閉。

(10)沈哈段地處嚴寒地區,冬季施工時長5個多月,冬季內土壤內水分凍結造成基坑開挖困難,承臺基坑不宜在冬季施工;沈哈段地區降雨較多,雨季、汛期施工不可避免,而橋梁承臺基坑宜在枯水或少雨季節開挖[4]。設計需統籌冬季施工和雨季施工特點,采取相應措施確保工程順利進行。橋梁在跨越遼河、第二松花江、伊通河、拉林河等諸多河流的主河槽、河漫灘及一級階地,且節點工期無法調整需要基坑開挖施工時,冬季施工應采取機械放坡開挖或套箱防護后開挖。雨季施工為節省時間防止涌砂、坍塌等問題出現,采取鋼板樁圍堰、工字鋼+擋護鋼板、草袋圍堰等防護措施后開挖。

3.2 高橋梁比例及長橋設計

哈大客運專線沈陽至哈爾濱段正線橋梁總長362.516 km,占該段線路長度的 76.9%,其中橋長5 km到50 km之間橋梁為202.2 km/17座,橋長50 km以上橋梁113.8 km/2座。高橋梁比例及長橋設計的原則除線路沿線經濟發達、人口稠密、節約用地外還存在以下特點。

(1)線路縱貫東北平原,沿線松軟土廣泛分布,由南到北逐漸增厚,黏性土最大厚度超過80 m,壓縮變形大。選擇以橋代路能夠有效處理不良地質條件下路基工程難以處理的沉降等問題,能更好地滿足高速鐵路行車要求。

(2)橋梁工程相比路基工程有效施工周期長。沈哈段冬季施工工期為5個月,在此期間土壤所含的水分凍結造成凍土塊堅硬不易壓實,且解凍融化后易導致塌陷,路基的填筑和開挖不宜在冬季施工,而橋梁大多為集中預制的簡支梁,將運架梁等機械化施工安排在冬季可以有效延長嚴寒地區的施工周期。

3.3 大跨度連續梁及道岔區橋梁眾多

哈大客運專線沈哈段地處東北平原,沿線水系發達,河流眾多,公路及鐵路四通八達,地下管線星羅棋布,給本線橋梁布設增加了很多困難,橋梁工程還需滿足高速鐵路無砟軌道的技術要求,大跨度連續梁必然成為設計首選。

在四平站南北兩側有2處4個正線間的交叉渡線,均采用18號道岔,其3個渡線采用(32+3—48+32)m單箱單室預應力混凝土連續梁布置,一個渡線結合橋下的公路、鐵路立交情況,布置為(40+3—64+40)m單箱單室預應力混凝土連續梁,整個渡線全部放置在連續梁上。在伊通河特大橋崔家營子線路所,站場平面布置有2條哈大客運專線正線、2條長春聯絡線及1條安全線,設計中采用小跨度變寬度鋼筋混凝土連續梁滿足無縫道岔的要求,孔跨布置為(18.98+2—20+18.98)m+(18.98+2—20+18.98)m雙幅混凝土連續梁+(14.05+9—20+14.05)m單幅混凝土連續梁,崔家營子線路所42號道岔布置在無砟軌道上,其余道岔均鋪設在有砟軌道上。

4 哈大客運專線沈哈段重點橋梁

4.1 新開河特大橋主跨1-138 m鋼箱雙疊拱橋

哈大客運專線跨越長春市區富民大街,該路為雙向八車道,路寬80 m,與線路斜交59°,由于該路毗鄰長春西站,建筑高度受立交凈空和線路高度控制,設計采用1-138 m鋼箱雙疊拱橋。新開河特大橋的鋼箱疊拱橋型及實體圓鋼剛性吊桿形式在國內鐵路橋梁中均為首次應用[5],見圖1。《鋼箱拱橋實體圓鋼吊桿》于2011年10月獲得國家實用新型專利證書。

圖1 新開河特大橋1-138 m鋼箱雙疊拱橋

主跨處地層主要為人工填土、第四系全新統粉質黏土、白堊系下統泥巖夾砂巖。地震動峰值加速度為 0.10g。

本橋拱軸線采用二次拋物線,上拱矢跨比采用1/4,下拱矢跨比采用1/4.82。吊桿間距為8 m。上下拱肋結構均采用等截面鋼箱,箱寬2.0 m,箱高1.8 m。系梁采用等寬變高度鋼箱截面,梁寬度為14.0 m,跨中梁高為3.4 m,距梁端17.25 m 范圍梁高為4.5 m,在距梁端17.25~22.75 m范圍內梁高由4.5 m變為3.4 m。在每線軌道下方附近各設置1道縱梁,全橋共4道,縱梁采用等高度工字鋼梁,梁高為2.2 m,上、下翼板寬度為0.8 m,兩縱梁之間的中心距離為2.0 m。中橫梁采用等高度工字鋼梁,梁高為3.4 m,上、下翼板寬度為0.8 m;相鄰橫梁之間的中心距離除輔助橫梁間距為5.0 m外,其余均為8.0 m。端橫梁采用等高度箱形鋼箱,箱高4.5 m,箱寬6.5 m,為減少因梁端轉角引起梁端豎向位移,端橫梁內移1.95 m。橫向兩榀拱肋之間設3道“X”橫撐,橫撐縱向間距24 m。橫撐采用等高度鋼箱,箱高0.9 m,箱寬0.9 m。上、下拱肋之間連桿采用強度等級為460 MPa實心圓鋼連接,直徑為100 mm,間距2.667 m;拱肋與系梁間吊桿采用強度等級為460 MPa實心圓鋼連接,直徑為130 mm,間距8.0 m。為了盡量減少混凝土收縮的影響,橋面板采用無收縮混凝土,施工時強度等級為C50,厚度為32 cm,端橫梁及中間設3道斷縫以減小橋面板拉應力。拱肋、系梁、縱橫梁、橫撐、橫隔板及上下拱肋聯結板均采用Q370qE鋼材。

4.2 伊通河特大橋

伊通河特大橋位于長春市近郊,全長57.378 km。孔跨布置以32 m及24 m簡支箱梁為主,道路及河道孔跨布置受限時采用主跨48 m及56 m連續梁跨越。受線路走行方向、高度的控制,崔家營子線路所道岔區段落布置于橋上,42號高速無縫道岔首次應用于高緯度嚴寒地區客運專線,為滿足道岔鋪設及運營要求,采用小跨異型鋼筋混凝土連續梁橋。

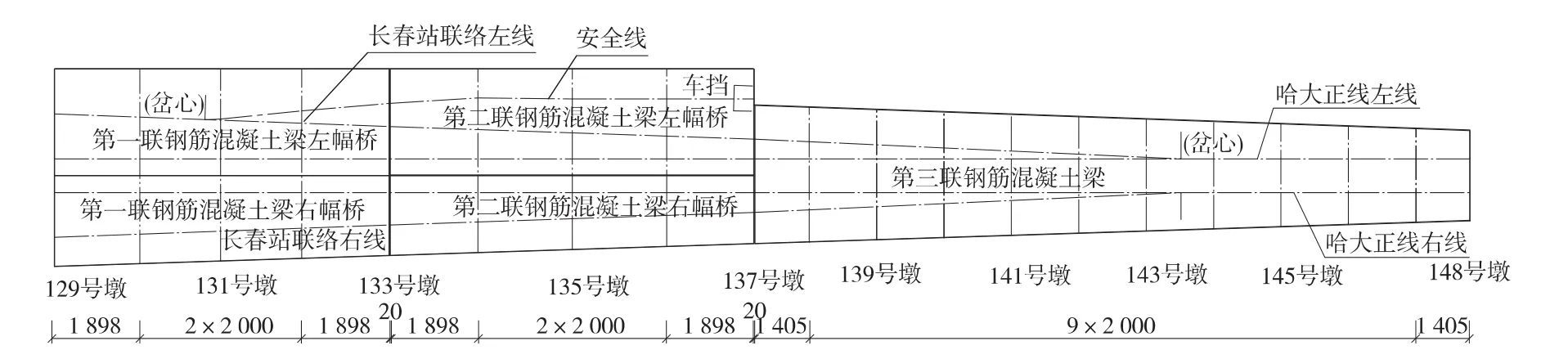

高速道岔設于橋上時,受道岔、軌道和橋梁相互作用的影響,對梁體剛度和變形要求較高,設計采用具有豎向剛度大,梁-軌相互作用小、施工周期短等特點的小跨鋼筋混凝土連續梁結構。橋梁上線路布置如圖2所示。

圖2 崔家營子道岔區段橋面布置示意(單位:cm)

其中129~137號墩之間為2聯(18.98+2—20+18.98)m連續梁,橋上共有5條鐵路線,分別為2條哈大客運專線正線及2條長春聯絡線,左側聯絡線外布設1條安全線。137~148號墩之間為1聯(14.05+9—20+14.05)m連續梁,橋上共有4條鐵路線,分別為2條哈大客運專線正線及2條長春聯絡線。客運專線正線采用無砟軌道結構,聯絡線及安全線為有砟軌道結構。

第一、二聯(18.98+2—20+18.98)m 連續梁按雙幅橋設計,縱向梁縫2 cm,其間上部5 cm高用聚硫建筑密封劑。左幅橋梁頂采用等寬1 580 cm,第一聯右幅橋梁頂寬由1 350 cm漸變至1 175 cm,第二聯右幅橋梁頂寬由1 175 cm漸變至1 010 cm。第三聯(14.05+9×20+14.05)m 連續梁按單幅橋設計,梁頂寬由2 020 cm漸變至1 340 cm。三聯連續梁跨中梁高 1.35 m,支座附近梁高2.05 m,單側懸臂長1.70 m,懸臂端部厚20 cm,懸臂根部厚40 cm。支座采用3或2支座等間距布置,兩側支座距離底板邊緣約130 cm。三聯連續梁固定支座分別設于131號、135號、142號墩。

4.3 第二松花江特大橋

本橋主要為跨越第二松花江而設。為滿足黑龍江水系Ⅳ級航道通航要求,主跨采用(48+5-80+48)m連續梁跨越。主跨聯長達497.5 m,為嚴寒地區高速鐵路聯長最長的連續梁橋。見圖3。

圖3 第二松花江特大橋(48+5-80+48)m連續梁

該橋主橋采用單箱單室、變高度、變截面直腹板箱型截面,主墩墩頂5 m范圍內梁高6.65 m,跨中及邊跨現澆段梁高3.85 m;梁底曲線為二次拋物線形,箱梁頂寬 13.4 m,箱梁底寬 6.7 m,單側懸臂長 3.35 m;懸臂厚度20~65 cm;箱梁腹板厚度48~90 cm;底板厚度40~90 cm;頂板厚40~80 cm。梁體設計為三向預應力體系,縱向按全預應力構件設計。墩身采用圓端型橋墩,墩身外包耐候鋼板防止凍融破壞,基礎均為樁基礎。由于該橋溫度跨度達288.75 m,梁軌相互作用明顯,為保證軌道的安全性和穩定性,設置鋼軌伸縮調節器。

4.4 運糧河特大橋

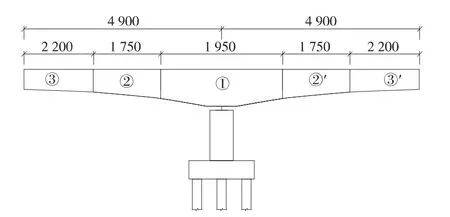

運糧河特大橋主跨(60+100+60)m連續梁為跨越既有哈大鐵路而設。采用長節段支架現澆及平轉100 m跨度連續梁施工工法為國內無砟軌道客運專線首次使用。

常規客運專線(60+100+60)m連續梁均采用懸灌法施工,節段長度為2~5 m,受混凝土養護齡期制約,每個節段的施工時間需7~15 d,而主跨100 m連續梁懸臂施工節段為13個,施工時間較長,同時需配置大量的腹板鋼束以滿足施工期間的結構受力。本橋采用了長節段支架上現澆施工,將T構劃分為3個節段來現澆,最大節段長度為22 m,極大地節省了施工時間,T構節段劃分見圖4。因T構轉體自重約61 050 kN,球鉸選用725所設計生產的73 000 kN轉體球鉸,球鉸平面直徑D=3.0 m,設計最大靜摩擦系數為0.1,最大動摩擦系數為0.06[6],通過上下球鉸與其之間的四氟乙烯滑片產生的摩擦來實現梁體的平轉。

圖4 運糧河(60+100+60)m連續梁T構節段劃分示意(單位:cm)

5 結語

本文對哈大客運專線沈哈段橋梁工程及重點橋梁設計進行介紹,并對高緯度嚴寒地區高速鐵路設計經驗進行總結。作為我國高緯度嚴寒地區的首條高速鐵路,哈大客運專線已開通運營,技術效益、經濟效益、社會效益正在逐步體現。

[1]中華人民共和國鐵道部.TB10005—2010 鐵路混凝土結構耐久性設計規范[S].北京:中國鐵道出版社,2011.

[2]中鐵第一勘察設計院集團有限公司,等.寒區鐵路客運專線路基及涵洞防凍脹技術研究[R].西安:中鐵第一勘察設計院集團有限公司,2012.

[3]趙世運,張先軍,石剛強.嚴寒地區高速鐵路關鍵施工技術綜述[J].鐵道標準設計,2012(5):1-9.

[4]中華人民共和國鐵道部.鐵建設[2010]241號 高速鐵路橋涵工程施工技術指南[S].北京:中國鐵道出版社,2010.

[5]劉彥明.大跨度鋼箱疊拱橋實體圓鋼吊桿疲勞試驗研究[J].蘭州交通大學學報,2010(3):7-11.

[6]蓋小紅.哈大客運專線運糧河特大橋連續梁轉體施工設計[J].鐵道標準設計,2012(5):89-91.

[7]中華人民共和國鐵道部.鐵建設[2007]47號 新建時速300~350公里客運專線鐵路設計暫行規定(上、下)[S].北京:中國鐵道出版社,2007.

[8]中華人民共和國鐵道部.TB10002.1—2005 鐵路橋涵設計基本規范[S].北京:中國鐵道出版社,2005.

[9]中華人民共和國鐵道部.TB10002.3—2005 鐵路橋涵地基和基礎設計規范[S].北京:中國鐵道出版社,2005.

[10]中華人民共和國鐵道部.TB10020—2009 高速鐵路設計規范[S].北京:中國鐵道出版社,2009.

[11]中華人民共和國鐵道部.TB10002.2—2005 鐵路橋梁鋼結構設計規范[S].北京:中國鐵道出版社,2005.

[12]中華人民共和國鐵道部.鐵建函[2003]205號 新建鐵路橋上無縫線路設計暫行規定[S].北京:中國鐵道出版社,2003.