意象與造型——關于油畫民族化的思考

王宏造,1957年11月出生于廣東惠州,先后畢業于廣州美術學院油畫系,中國人民大學藝術學院2013屆油畫創作碩士班,結業于文化部、中國油畫院2012全國專業畫院首屆高研班。

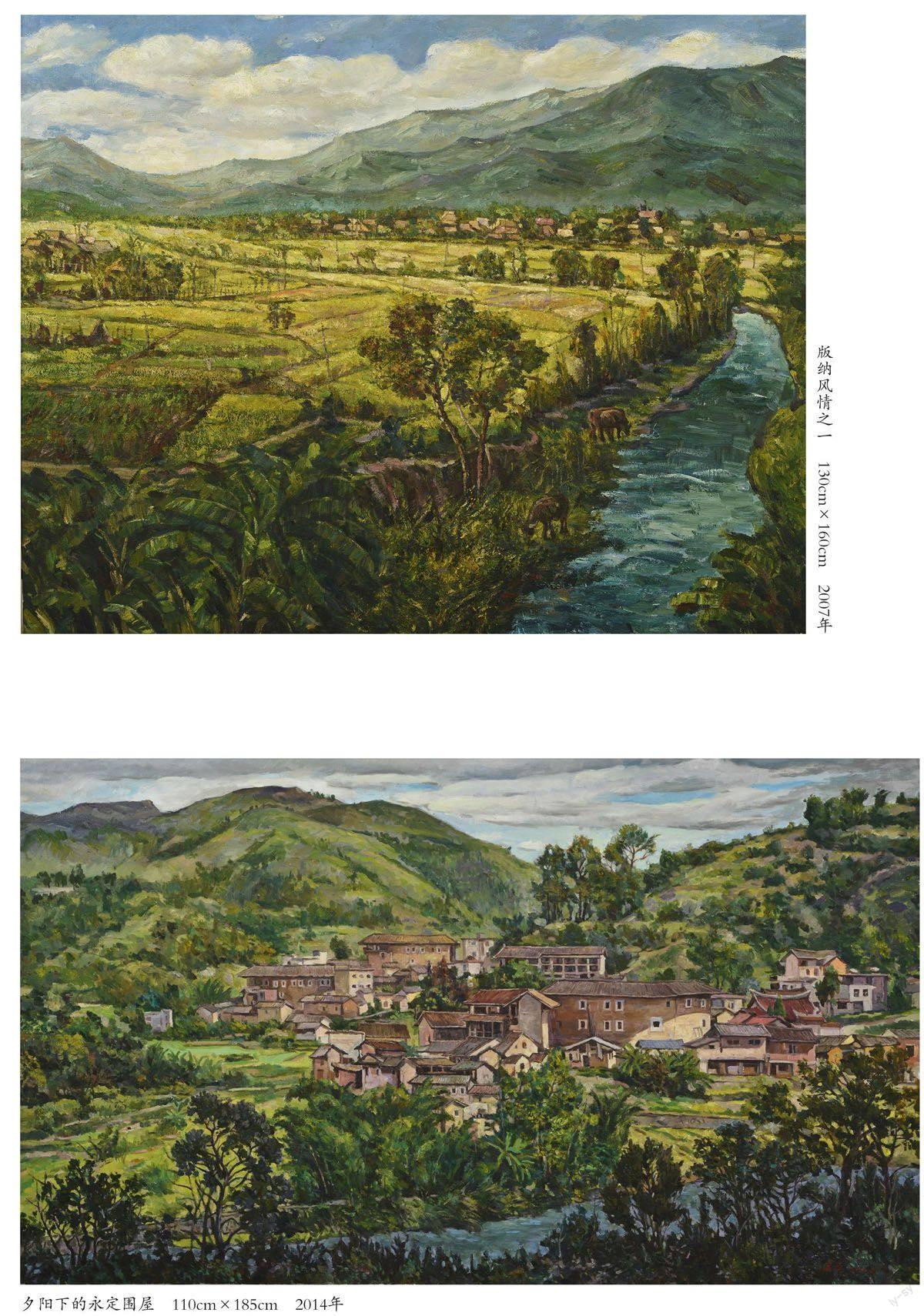

作品《秋日》入選“首屆中國青年水彩畫大展”,《熱土》入選廣東省首屆水彩展,《迷》入選第四屆全國體育美展、廣東大展,《遠山在呼喚》獲廣東省“慶五十華誕,迎澳門回歸”大賽一等獎,《遠山在呼喚》獲惠州市委宣傳部、市文化局、市文聯主辦的慶祝建50周年美術作品展優秀獎,《粵北歡樂田園》獲“世紀星光廣東省美術、書法、攝影作品大展”優秀獎,《老房》入選“中國美術家協會第十五屆新人新作展”,《蒼》系列之三獲“大地彩虹廣東省2002年美術、書法、攝影作品聯展”優秀獎,《蒼》系列之三入選“廣東第二屆當代油畫藝術大展”,《蒼》系列之三入選“第二屆中國西部大地情-全國山水、油畫作品展”并被收藏,《斜陽》入選“第二屆全國少數民族美術作品展”,并獲獎及作品被收藏,《大亞灣風景》入選紀念中國改革開放30周年美術作品展(廣東展篇),《版納風景之三》入選“共沐藍天,共創和諧-廣東美術慈善創作大賽”并被 收藏,《蒼》系列之五入選“第五屆中國西部大地情——全國山水油畫作品展”并被收藏,《祥和家園》入選“中國美術家協會第二屆‘時代精神全國油畫作品展”,并獲優秀獎及作品被收藏,《5.12災后》入選中國美術家協會主辦“5.12汶川大地震一周年全國美術作品展”。

人們常說,東方藝術是意象的,西方藝術是具象的;中國畫是寫意的,西方畫是寫實的;東方藝術是精神的,而西方藝術是物質的。確實,在西方油畫中,色彩的魅力被發揮得淋漓盡致,它一直是油畫表現中最重要的特征,在這一點上,油畫與中國傳統繪畫差異巨大。繪畫是視覺藝術,視覺藝術離不開對形象的塑造,藝術家通過造型,為觀者提供可視可感的藝術形象,或是具象的、抽象的,或是表現的。

在文藝復興時期,西方繪畫借助解剖學、透視學、明暗法則等,將造型建立在科學基礎上,使繪畫的表現力與表現效果向真實邁了一大步。繪畫形象精謹細工、體貼入微、虔誠凝神,使人獲得審美的感動。達·芬奇主張盡其所能地忠實于自然,他把現實與繪畫的關系比喻為“鏡像”關系,曾說“畫家的心靈應當像一面鏡子,經常把所反映的事物的色彩攝進來,面前擺著多少事物就攝取多少形象。”主張忠實于客觀對象的造型觀念,使西方傳統繪畫藝術趨于求真。中國傳統繪畫的造型區別于西方之處在于它以意象性為其特點,“意”一般代表主體式藝術家的認識、判斷、觀念等一切主觀的組成部分;而“象”大部分代表客體部分,如山石、云水、人物、花鳥等。這二詞的組合即構成主客之間你中有我、我中有你的關系。“意象”之“意”可指藝術家的主觀情意、情思,象就是指形象。意象不是對自然形態的摸擬,更不是主觀無根據的臆造,它是創作主體對客觀事物加工、提煉、概括后的既符合客觀真實又帶有創作主體主觀意趣的藝術形象,它是情與景的交融,既以客觀物象為依據,又融入畫家的感受。中國傳統繪畫追求的是通過意象傳達對象之神韻,其造型目的是為了“以形寫神”。唐代張璪提出“外師造化中得心源”,元代倪瓚說“逸筆草草,不求形似”,說的是繪畫來源于自然,但決不拘于客觀事物,而是借物言志,以意造象。縱觀中國傳統繪畫藝術,藝術家們從來都是通過觀察獲得感悟,對山川丘陵和花鳥魚蟲經過記憶過濾與心理整合后,生成有個人色彩的藝術形象。意象性造型超越了視覺現象的紛繁復雜,注重表現對象的本質與神韻。中國畫家很早就認為藝術創作絕不僅僅是一個再現客觀的過程,而是在創作中將主客統一的過程。意象一方面是對客觀事物的內在精神實質的把握,一方面是畫家主觀精神情意的顯示。它的造型情狀就如齊白石所言“妙在似與不似”之間。事實上他說出了意象性造型的特點。在20世紀五六十年代的中國油畫民族化思潮中,藝術家們進行了一些大膽嘗試。

在董希文看來,中國畫重視對象的生命特點、對象的物性、和表現最本質的東西[1],因此在形式技巧上,便不以可變的光為重,而重不變的形,不重色彩的光代作用,而重本色;不是停留在個別的對象上,而是通過個性去概括對象的類型。中國畫往往一筆下去就要求形象、質感與生命三個因素的結合。這種突出的追求自然界的生命特征和物性的表現手法,董希文認為可在油畫中發揮,他歸納指出中國繪畫的造型特點之一就是力求單純。

在20世紀五六十年代的油畫民族化思潮中,這些藝術家代表了一種思維的路向,即在中西藝術造型的本質差異上思考一種可能性,在藝術創作領域,出現了不少意象性造型的油畫作品。著名畫家羅工柳先生創作的油畫《前赴后繼》,“由敘事轉向象征,結構不斷簡化的結果,使題材的內容擴大,主題含意更寬了”。有評論家認為,這幅畫的突出特點就是把寫意因素引入了歷史題材繪畫,以虛帶實,以簡求繁,以少勝多。這些都與西方繪畫拉開了距離。從創作時間看,應該說這幅畫是羅工柳先生赴蘇聯學習油畫回國之后創作的有民族特點的油畫。這張畫最引人注目之處是畫中人物凝煉的造型,強烈的深淺對比使畫面構圖、造型的簡潔性十分突出。凝煉的意象造型,使人物在哀傷中顯出堅定,背景的處理象征環境的黑暗嚴酷,明亮的人物造型寓意了繼續戰斗的主題,注重表現對象的簡煉、概括的特征。

雖然董希文沒有直接說出“意象”一詞,但事實上他說出了意象性造型的特征。倪怡德指出了意象性造型的效果與創作主體的作用。他說:國畫所追求的最高境界便是齊白石所說的“似與不似之間”[2],他強調在中國畫方面,作者與客觀對象是融為一體的。吳作人關注的是中西在造型上的差異,并指出中國繪畫造型的特點:“如果說油畫由于它的特性,具有更強的表現力,有可能把對象的色彩、質感、空間關系,盡情地表現出來,那么,在相對的情況下,民族繪畫的造型就顯得更加具有洗練概括的特點。”他的理想是“能兼二者之長,使二者優點有機地結合起來。使油畫逐漸形成自己民族的藝術。”[3]以上幾位藝術家都對中國傳統繪畫的造型發表了觀點,他們說的都可歸結為意象性造型的方法、效果與特點,目的是探討將中國繪畫的造型特點運用到油畫中去的可能性。著名畫家聞立鵬的《英特納雄耐爾一定要實現》,畫面中表現的是一群堅定不移的革命志士,畫家在構思與描繪的過程中,力圖擺脫繪畫的寫生再現性,注重調動造型手段和形式美因素來完成畫面。整個畫面的黑與土紅的基本色調,是受到敦煌壁畫的啟發,那莊嚴恢宏壯烈的情調,并非生活場景的如實描寫,卻是刑場上瞬間悲壯氣概的真實凝固,是先烈們大徹大悟、崇高的大我精神的升華[4]。畫面中烈士們的造型,成“山”字形密集,無畏地直面即將到來的一切。畫中人物頂天立地,集體感非常強,呈現意象化造型特點。

著名畫家詹建俊創作的油畫《狼牙山五壯士》,表現了作者對抗日戰爭英雄的頌揚與緬懷,五位戰士的造型像雕塑般矗立在山崖上,與身后的群山聯結成一個堅不可摧的整體,給人威嚴挺拔、氣壯山河的紀念碑式的感覺。在畫面中人物整體造型構成一個大的穩定上揚的三角形,與山峰一起強化畫面的主旋律。從人物到環境的塑造無疑是一種意象化的造型方式,不為真實再現刻意求工,而用意象化的造型傳達撼人的氣勢。

長期以來,我國油畫界對于油畫民族化問題的探討都大同小異,都是想在西方油畫體系之外建立一個可以與之抗衡的中國油畫體系。中國繪畫重意境,靠的是筆情墨意來表現作者的構思與意象,產生情景交融的繪畫意境,反過來說,如果沒有精湛的筆法墨色的功底,是難以創造氣韻生動、情景交融的藝術作品的。與現實主義對人與物的表現相比,意象化的造型是提煉概括的結果,包含著作者更多的主觀理解與藝術處理。意象化的手法對于人與物的本質特征是一種強化,一種表現選擇,也形成了繪畫的審美品格及中國特點。

作者簡介:

王宏造,中國美術家協會會員,惠州市美協副主席,惠州畫院副院長。