強化工程意識與工程圖樣繪制能力的工程圖學教學探討

李雨桐, 王玉新

(中國石油大學機電學院,山東 青島 266580)

強化工程意識與工程圖樣繪制能力的工程圖學教學探討

李雨桐, 王玉新

(中國石油大學機電學院,山東 青島 266580)

結合作者在企業長期工作積累的經驗,對強化工程意識與工程圖樣繪制能力的工程圖學教學進行了探討,通過化整為零、見縫插針的教學方式,將與工程圖樣繪制相關的工程實踐知識作為補充內容,安插在相應的章節,以開拓知識面的形式進行介紹,然后在裝配圖繪制等實踐教學環節中,鼓勵學生將學到的工程實踐知識運用到零件構型設計與工程圖樣繪制之中,培養學生工程圖樣繪制的工程背景意識,為將來繪制出符合工程實際要求的工程圖奠定基礎。

工程圖學;教學改革;工程圖樣;工程意識;培養

近年來,我國高等學校工程圖學教學改革形成了“百花齊放、百家爭鳴”的良好學術氛圍。廣大圖學教師以極大的熱情、如火如荼地對工程制圖教學改革進行了全方位、多角度地探索,提出了各自的教學改革思路和方法[1-3],取得了有益的經驗和成果。如計算機輔助教學課件的制作[4-5]、三維 CAD軟件在工程制圖教學中的運用等[6-12]。針對培養高素質、創新型人才的需求,王楓紅等[13]探討了工程圖學的創造性構型設計教學模式,樓程富等[14]探討了工程圖學的研究性教學模式。童秉樞等[15]在總結10年來我國工程圖學教學改革中的問題、認識與成果的基礎上,歸納總結出工程圖學課程改革的5種模式,分析了相應的案例和教改效果及特點。宋洪俠[16]在簡要介紹中國首次參加世界技能機械設計CAD項目大賽的基本情況后,剖析了目前我國機械制圖教學中存在的問題,提出了調整教學重點,即:注重結構設計合理化、圖紙表達的標準化、尺寸及技術要求標注可測性與可加工性的深化教學改革的具體措施。余明浪[17]從企業對畢業生反應、畢業設計等多角度,分析了當前工程圖學教學中存在的問題,提出“突出應用性,強調實踐性,注意針對性,增強適應性”的教改思路。

工程圖樣是設計者表達其設計意圖、實施零部件加工、檢測的工程技術語言,它涉及到機械設計、互換性與技術測量、機械制造工藝等多學科領域的知識,是這些領域知識及設計經驗的綜合運用,實踐性極強。一個設計者的工程圖樣繪制能力最終通過工程圖樣來體現。

作為工科大類技術基礎課程的工程圖學,一般開設在大學一年級。面對入校不久、缺少工程實踐經驗和專業知識的莘莘學子,如何在工程圖學教學中,強化他們工程圖樣繪制的工程意識,初步建立符合工程規范的工程圖繪制思維模式,一直是工程圖學教學中一個比較困難的問題。為此,童秉樞等[15]提出了破“專職制圖教師”體制模式的思想,提倡現有教師拓寬知識面,學習圖學新理論和新技術,學習專業的新理論與新技術,提倡圖學教師除從事教學外,還應從事科學研究或生產實踐活動,改變一個人長期只教一門課的局面,以提高自身的業務素質和學術水平。

作者在工程實踐經驗積累和相關領域科學研究的基礎上,對強化工程圖樣繪制能力的工程圖學教學進行了探討。

1 現代制造業對工程圖樣繪制的要求

現代制造業是全壽命產品開發模式[18],包括產品的市場需求分析、概念設計、構型(configuration)設計、細化設計、制造加工與售后服務等環節。產品開發的目的在于為企業獲得市場及利潤。從制造全球化角度來看,現代制造業強調產品開發的創新性、制造企業的敏捷性與產品的經濟性,以低成本、高可靠性的創新產品參與市場競爭,是企業贏得市場、取得良性發展的關鍵。

產品的創新主要在概念設計和(結構)細化設計兩個階段實施,前者主要決定產品的功能與性能,而后者則決定產品的制造成本與性能可靠性,即產品的品質。當產品的工作原理確定后,完美的結構設計則是體現產品性能、品質的主要因素,而這些因素對于吸引消費者購買力具有重要影響。因此,產品結構設計是產品創新開發的重要環節,應該從產品開發的整體角度對其認識和規劃。

從產品結構合理性、性能可靠性與制造經濟性的角度考慮,作為產品加工制造的工程技術語言,產品的工程圖樣應該滿足:結構表達準確性和規范性、產品工藝及裝配合理性、測試便利性等要求。

制造業全球化的發展,使得中小型企業成為零部件加工的主要承擔者。盡管這些加工企業一般配有高檔的數控加工設備,如加工中心等,但受勞動力成本等因素限制,很少有企業配備專職的加工工藝制定技術人員。這一特點要求,工程圖樣的繪制者應通過尺寸基準、重要尺寸、尺寸公差及配合、幾何公差、表面結構等技術要求的標注,盡可能清楚地表達零件的加工工藝與工序,以便數控設備操作人員能按設計者的意圖實施加工,并加工出符合設計要求的零件。

零庫存是現代制造業的另一個特色。從制造經濟性考慮,零件的結構應該基于市場可采購資源前提下進行構型設計,同時采用少去除材料加工方式,以便降低原材料的消耗和對庫存資金的占用。

2 強化工程意識的教學過程

2.1 零件圖的標注

零件圖的標注,對于零件加工精度的保障和加工經濟性有重要的影響。教學時,除講授定形尺寸、定位尺寸、總體尺寸標注要求以及標注基本原則之外,結合典型零件,簡單地介紹其在數控加工中心上的定位模式、加工順序、尺寸測量方法等,使學生對零件圖上不同功能要素的面、孔等的加工方法及次序、尺寸標注基準的選擇與測量方法等工程背景依據,有一定的了解和認識。

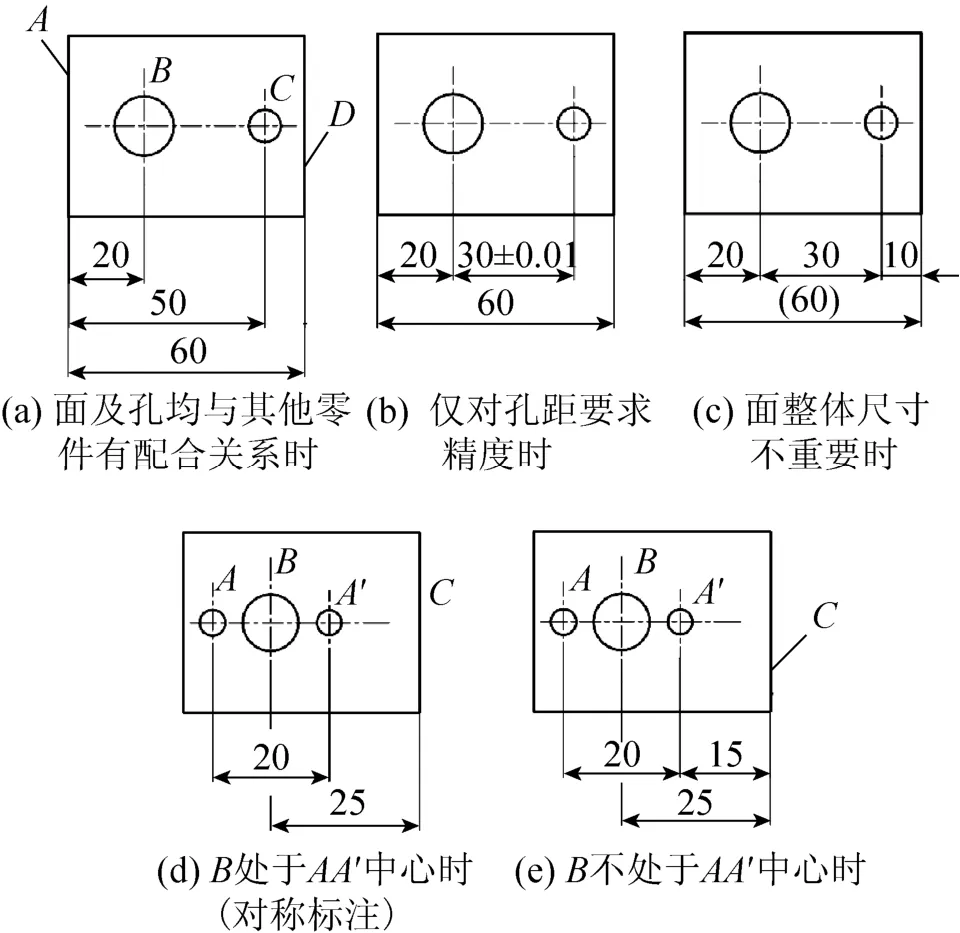

如圖1(a)所示,A面作為加工基準面,AB=20,AC=50,AD=60。若將尺寸標注為AB=20,BC=30,CD=10,當全部加工尺寸均處于公差上界0.1時,全長尺寸成了 AD=60.3,這與設計者的設計公差±0.1具有較大偏差。對軸長度尺寸如此標注的話,則會產生很大的誤差。實現的功能不同,尺寸的標注方法也不同。圖1(a)中,A面為與其他零件的配合面,B、C孔和D面也與其他零件相連接、配合;而圖1b則只需要B、C孔距達到±0.01的要求;圖1c對AB、BC、CD分別有較高的公差要求,而整體尺寸則不重要。設計者依據對尺寸的標注,實現其加工設想,如對圖1(a)的尺寸標注方式,加工者就不可從D面開始按10,40,60逆序追加尺寸進行加工。

對于設計者經常采用的對稱標注,如圖1(d)中,孔A和孔A′會有按AB AB′= 加工之意。在孔B中線上標注20,對于孔A和孔A′來講,其與加工基準面C的距離并不重要,重要的是孔A和孔A′的對稱中心在孔B中心線上。此外,孔B距C面的距離卻很重要。按圖1(d)標注在加工中心上的加工順序為:基準C→B→A(A′)→A′(A)。然而,按圖1(e)進行標注時,加工順序只有一種:C→B→(C→) A′→A。

圖1 不同功能要求的相應尺寸標注(未注尺寸公差為±0.1)

在軸類零件尺寸公差合理標注方面,向學生講解清楚軸徑傾向加工偏大,而孔徑易偏小的原因。由于加工者對“過切削”的擔心,當加工者切削至公差范圍附近時,對可在公差范圍內的進刀量進行估計,然后進行加工,其后測量到尺寸位于公差帶之內則加工終止。因此,孔加工到超過公差,軸加工到小于最大尺寸時則終止加工。這樣,由于以孔加工到其下極限尺寸、軸加工到其上極限尺寸為目標進行加工,造成加工出的孔稍小、軸稍大。對于軸、孔加工特點的認識,有助于學生合理選取公差帶,防止軸實際尺寸大于孔實際尺寸現象的發生。

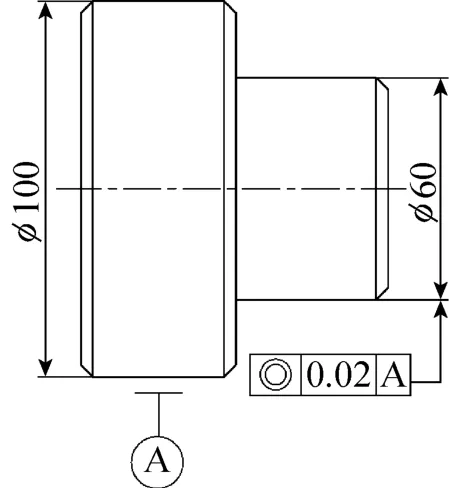

由于幾何公差的測量比較復雜,幾何公差最好由加工中心等數控加工設備的自身精度來保證。這就要求零件在數控加工設備上的定位基準面與幾何公差的基準面一致,零件上其他幾何公差基準面應與零件在數控加工設備上的定位基準面有平行或垂直的關系。頻繁地更改加工定位基準,將極大地增加產品在數控設備上的加工成本,且降低產品的加工精度。如圖2所示,當按圖中的同軸度進行標注時,如果不一次裝夾同時加工出 100φ 圓柱面和圓柱面,同軸度就不能滿足精度要求。兩頭重新裝夾,則會降低精度。學生往往認為,因結構功能需要, 100φ 和 60φ 兩圓柱面應該有較高的同軸度,需要標注同軸度形位公差,這是正確的思路。于是,基于這一考慮,選其中一個圓柱面作為基準,標注另一圓柱面的同軸度,以為這樣兩個圓柱面的同軸度就會達到要求。實際上,該零件的同軸度在加工過程中很難保證。如單件小批量生產,且兩個圓柱面硬度較高時,需要添加工藝芯軸,采用磨削加工;如果兩圓柱面硬度較低,則可采用切削加工方式,一次裝卡,依次車削兩個圓柱面,最后將其從母體材料上割斷。

圖2 形位公差標注

繪制零件圖的目的在于指導制造者加工,必須使制造商僅憑零件圖就毫無疑問地能進行加工。因此,在零件圖繪制教學中,逐步培養學生在頭腦中建立加工的概念,要設身處地為制造者考慮,對圖中每一個面、每一條線的加工方法有一定的分析(盡管是初步的,或者甚至是錯誤的,但這種思維模式是有益的,通過實踐知識的積累,使學生逐步步入繪制出符合工程實際的工程圖樣的軌道),對實現幾何公差的加工工藝和加工基準有一定的了解,使繪制的零件圖盡可能地接近工程實際。不考慮加工工藝的設計,要么出現設計不能加工,要么加工成本較高,如圖3所示。具體講授時,作為知識補充,利用一張幻燈片,為學生講授不同加工方法對應的加工精度和工時成本,為學生合理確定零件的加工面尺寸和加工精度,逐步樹立加工經濟性的概念,奠定知識基礎。

圖3 加工困難的設計

2.2 構型設計合理性原則

滿足功能需求的結構創新設計,一直是機電產品創新體系中的核心問題,是決定產品性能、品質、壽命、可靠性和可維護性的重要設計環節,是現代機械創新設計的主要問題之一。

從作者近年來對本科生機械設計、現代設計、創新設計等課程的教學情況來看,學生在結構設計領域的知識和訓練尚顯欠缺。盡管在機械設計基礎課程中有對軸系結構合理性分析的內容,在機械制造加工工藝課程中有關于鑄造、加工等結構合理性的介紹,但受實際結構復雜性的制約,這些內容在處理結構設計問題時存在一定的局限性。合理的結構設計對于專業工程師也是比較困難的問題,上世紀末,吳宗澤教授的《機械設計禁忌》成為機械工業出版社發行量最大的一本書,就充分表明了結構設計的復雜性和重要性。

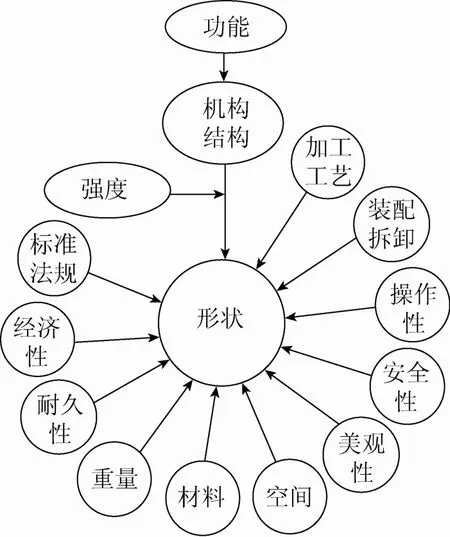

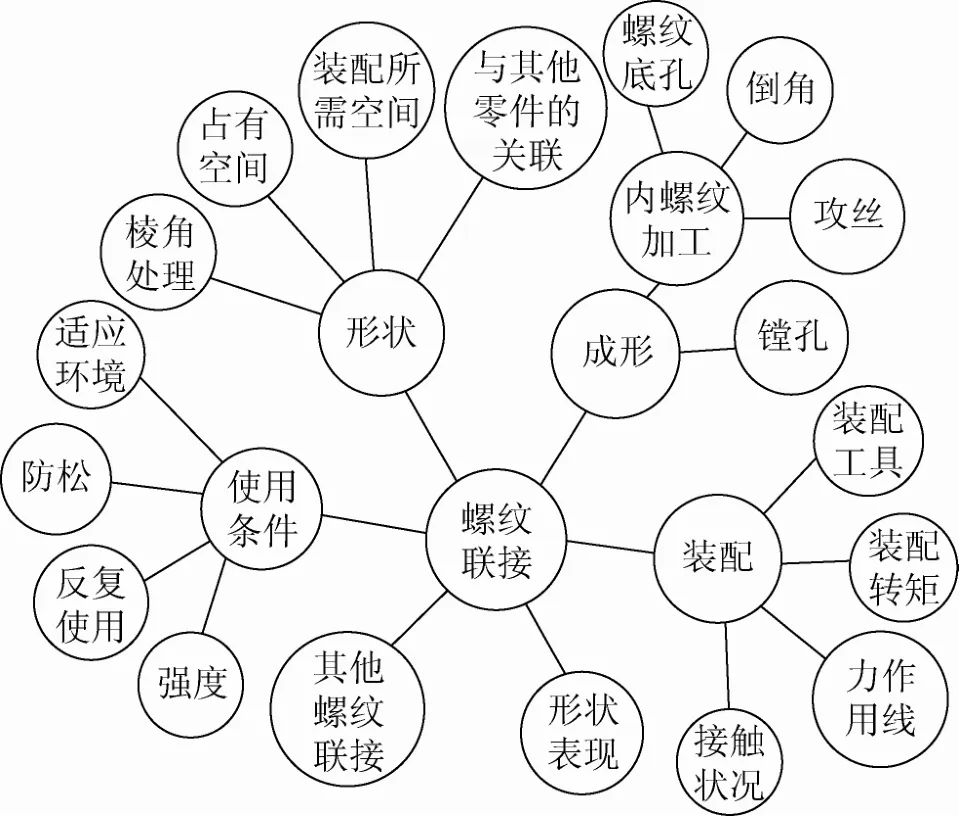

為使學生在構型設計時建立結構合理性的概念,在零件圖結構分析章節,講授了零件形狀結構設計的約束條件,如圖4所示,使學生認識到,零件的構型設計不僅與加工裝配有關,而且與經濟性、布局空間等有關。在此基礎上,簡單介紹結構設計合理性的六個原則:

(1) 力平衡原則;

(2) 力傳遞路徑最短原則;

(3) 強度原則;

(4) 加工經濟性原則;

(5) 結構合理性原則;

(6) 形狀平衡與完美性原則。

圖4 構型設計的約束條件

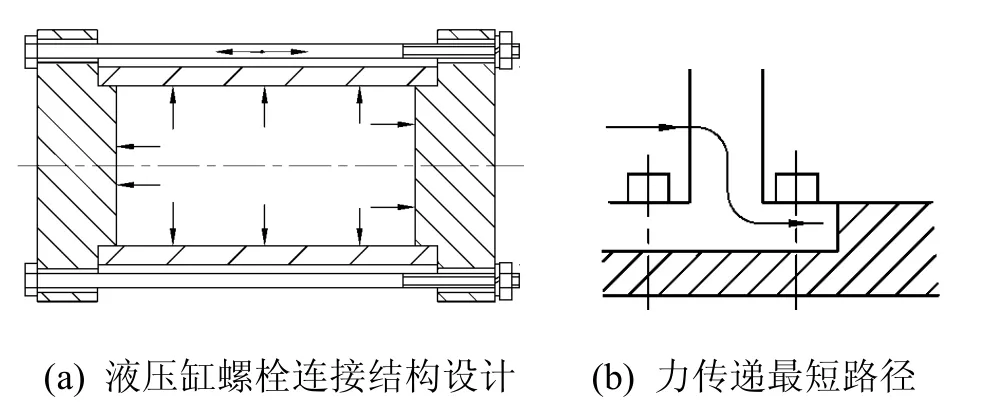

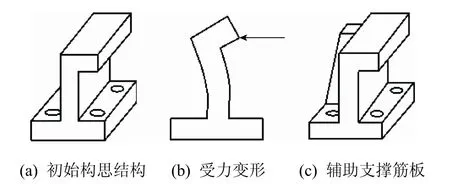

基于力平衡原則的結構,可以極大地降低零件的內應力,提高材料的利用率,降低加工成本。如圖5(a)所示,將液壓缸兩端蓋與缸體用螺栓連接后,兩側端蓋液壓力與螺栓拉力平衡,不會在缸體上產生軸向拉應力;短的力路徑傳遞,可以提高零部件的結構可靠性,如圖5(b)所示;強度準則是零部件結構設計最常見的一種規范,對于圖6(a)所示的初始構造零件,在考慮其受力變形后成為圖6(b),需要添加輔助支撐筋板,成為如圖6(c)所示的結構。

圖5 力平衡結構和力路徑最短結構

圖6 考慮強度確定零件形狀的過程

零部件加工的經濟性比較復雜,提醒學生在零件的構型、標注、技術要求、材料選擇等方面,應適當關注表達零件的加工工藝性,盡量少更換加工定位基準,零件的幾何公差等盡量通過加工設備本身精度得到保證。在材料選擇上,盡量采用市場可以購買的材料,以便降低庫存,迅速組織生產。在軸類零件尺寸標注時,明確根據市場圓鋼牌號系列進行最大軸徑尺寸標注的原則,即在軸強度設計要求的基礎上,適當添加加工余量,然后從圓鋼系列尺度中選擇合適的尺寸,基于此尺寸和加工余量,確定軸的最大外徑。由此,降低軸類零件的加工成本,提高材料的利用率。為了降低超大平面的加工工作量,建議學生采用凸臺或沉孔結構等。除此之外,讓學生了解,零件的加工與設備有密切關系,當走向工作崗位進行零部件設計時,一定要對企業的加工設備、制造工藝有所了解,在參照前任工程技術人員圖紙、綜合分析的基礎上,繪制出符合企業加工設備現狀的零件圖紙。

3 強化構型合理性的實踐教學

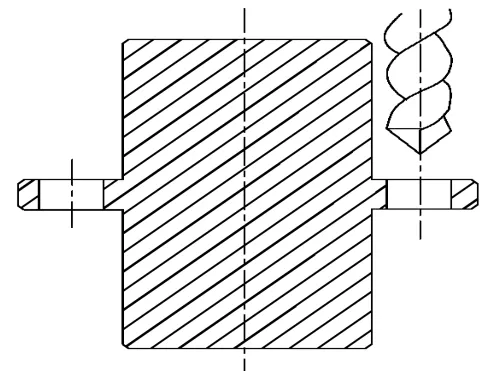

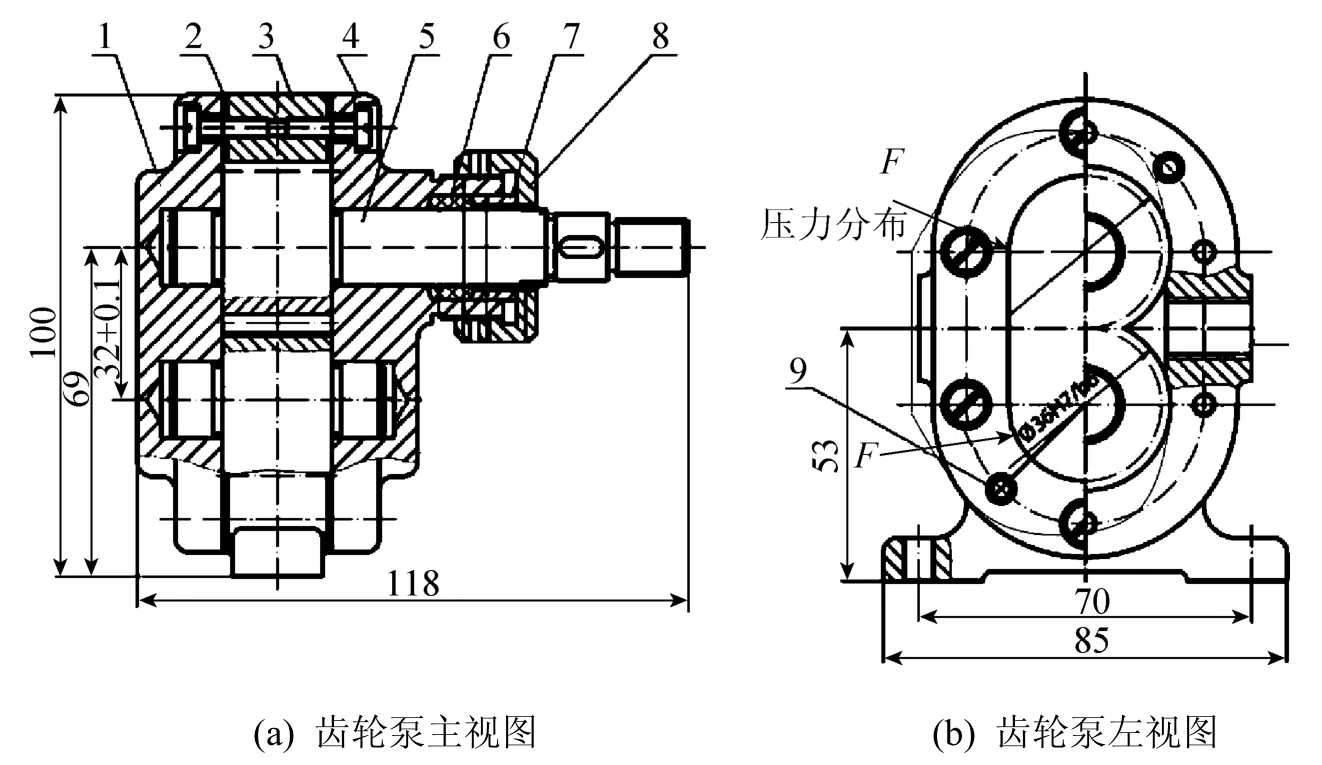

結合裝配圖繪制教學實踐環節,進行結構合理性分析教學。齒輪泵是裝配圖教學實踐的對象之一,如圖7所示。在實際教學實踐過程中,首先,讓學生看一下齒輪泵的工作原理和結構裝配順序的動畫,了解該泵的結構組成、連接關系及工作原理。然后,講解齒輪泵低壓腔和高壓腔的構成,以及由于間隙泄露沿齒輪周向由高壓區向低壓區的壓力分布情況。在此基礎上,根據結構合理性原則,對結構進行分析,尋找結構設計上的不足,啟發學生采用結構合理性原則對其進行更改。在圖7結構中,齒輪軸在齒輪兩端都有較大的退刀槽,在齒輪軸交變應力作用下,很容易因應力集中造成疲勞斷裂,導致齒輪泵失效破壞。改進的辦法是去除退刀槽,在泵殼體上開圓弧倒角。

圖7 齒輪泵典型的裝配結構

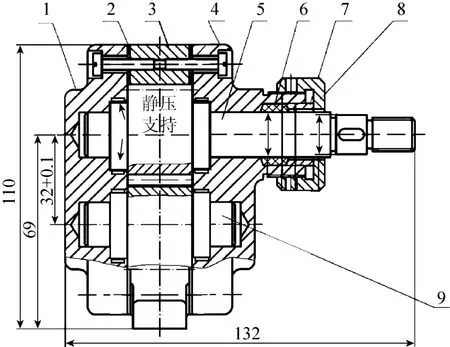

從力平衡的角度考慮,沿齒輪周向的高壓油壓力分布在齒輪軸上產生一個不平衡力F,當泵的工作壓力比較小時,該不平衡力對齒輪軸的磨損影響不大,所以圖7所示的齒輪泵結構比較適合作為低壓泵使用,結構簡單,制造成本較低。但當壓力較大時,不平衡力F對齒輪軸的磨損影響很大。改進的辦法是:從高壓腔引入液壓油在作用力F的對面添加一個半圓弧液壓靜壓支撐,以平衡F,改進結構如圖8所示。改進結構減少了齒輪軸的彎曲應力和應力集中現象,以及齒輪軸與軸套之間的油膜接觸應力,同時,低壓端齒輪齒頂與泵體內表面的摩擦磨損情況得到改善,齒輪泵的性能、品質、壽命得到提高。

圖8 齒輪泵改進結構

在構型創新設計過程中,學生可能遇到不掌握的新知識,如圖8中靜壓軸承的設計。此時,指導教師應給予恰當的指導,且只要求學生有結構合理性分析的意識,給出合理結構的設計思路,如繪出靜壓槽、靜壓導入油路等,而不要求進行超出知識范疇的細化設計。

通過構型創新設計教學過程,學生對結構合理性分析產生了濃厚的興趣,學生體會到構型設計是綜合運用多學科知識的結果,特別是,合理的結構分析和對原有結構的改進,激發了學生對構型創新設計的積極性,強化了對學生創新意識的培養。

構型設計涉及到材料、加工、裝配、產品的品質與性能可靠性等方方面面,讓學生全面考慮這些因素,給出非常貼近工程實際、易于加工制造的構型方案,是比較困難的和不現實的。這里我們希望,通過構型創新設計教學實踐環節,使學生了解構型設計應該遵循的基本原則,逐步培養結構合理性、制造工藝性、裝配便利性、加工經濟性等構型思維意識。

4 強化工程圖樣繪制能力的教學過程

在強化通才教育、縮減課時的大背景下,如何在不增加教學課時的前提下,提高同學們的工程圖樣繪制能力,一直是圖學教師不斷探索的課題。我們的做法是:采用化整為零、注重工程意識培養、鼓勵實踐應用的策略,將與工程圖樣繪制相關聯的零部件加工工藝、材料選取、加工方法與精度等工程背景知識,作為補充內容,融入到主要教學內容之中,以開拓學生知識面的形式向大家介紹。然后,在裝配圖繪制與測繪實踐教學環節中,鼓勵學生將學到的工程實踐知識運用到零件構型設計與工程圖樣繪制之中。具體做法如下:

(1) 在組合體及零件圖標注章節,結合典型零件,講解零件的加工定位方法,不同形體、面的加工方法,定位、定形尺寸加工方法的實現及加工精度保證等相關內容。

(2) 在標準件與常用件章節,以螺紋聯接件為對象,講授螺紋聯接構型設計應考慮的問題,如圖9所示,以拓展學生在構型設計時考慮問題的視野,使工程圖樣更符合工程實際。

(3) 以齒輪為案例,講授齒輪在市場上已有符合國標和設計手冊的半成品坯料,希望學生在小批量設計制造時應考慮首選市場半成品坯料,降低產品的開發試制成本;以軸類零件尺寸標注為案例,講解軸徑最大尺度與材料經濟性及降低成本的關系,逐步使學生在頭腦中建立結構制造加工經濟性的概念。

圖9 螺紋聯接結構設計的構思浮想

(4) 在零件圖技術要求標注部分,結合典型零件,講授加工中心上零件的定位與加工順序,特征形體定位尺寸精度的保證方法,特定形體的加工方法與加工精度關系,不同加工方法下的幾何公差范圍等相關內容,為學生合理確定零件的尺寸基準,定位、定形尺寸的選取,幾何公差的基準選擇與標注等,提供了實踐知識。

(5) 在裝配圖教學階段,講授結構設計合理性原則,使學生在依據功能需求進行功能結構設計的基礎上,能夠有意識地從構型的合理性、經濟性、性能的可靠性等角度,對構思的滿足功能需求的結構進行評價、遴選。這種意識是很重要的,如果在其他課程教學實踐和大學生創新實踐活動中學生能夠自覺運用,無疑,他們的工程圖樣繪制能力將會得到強化和提高。

5 建 議

提高學生的工程圖樣繪制能力,使學生盡可能地繪制出符合工程加工實際的圖紙,對授課教師和大學一年級缺少專業知識的學生來講,都是極大的挑戰。在當今高校普遍縮減課時、高校教師忙于科研的大背景下,指望其他課程,如機械制造工藝、機械設計、互換性與測量、畢業設計等教學課程與實踐環節,提高本科生工程圖樣繪制能力,在教學內容組織上,還存在難以操作的具體困難。另一方面,讓同學們通過幾十學時工程圖學課程的教學,達到繪制出符合工程實際的工程圖紙,是非常不現實的。

強化工程意識與工程圖樣繪制能力的工程圖學教學,重要的是向學生傳授一種工程圖樣繪制的工程背景理念、合理性的理念和經濟性的理念,即從零部件加工制造的經濟性與工藝性、結構合理性與性能可靠性等多角度考慮,對實現功能的零部件進行構型設計,考慮制造成本、加工方法以及材料來源,對零部件圖樣的技術要求、加工精度等進行合理標注。當這些理念一旦形成,通過機械設計、畢業設計等其他實踐教學環節的進一步培養,在強化學生工程圖樣繪制能力方面,將會收到事半功倍的效果。

重視和強化學生工程意識與工程圖樣繪制能力的培養,應當適度,不應對工程圖學原教學內容造成沖擊。在實際教學過程中,對有關工程背景知識,宜采用化整為零的教學模式,以避免對原工程圖學教學體系產生影響。對一般性工程背景知識,采用隨堂講授、及時補充的教學方式,一般控制在5 min之內;對于零件加工方法與尺度標注、零件結構設計合理性準則兩項重要內容,適當增加講授課時,但一般不超過10 min。對于由于課時不足,造成學生對有關工程背景知識印象不深的問題,可以在實踐教學和習題分析等教學環節中重復、強化。對于補充的教學內容,不作為考核范圍,僅用于拓寬學生的知識面,建立工程圖樣繪制的工程背景意識,在實踐教學環節則鼓勵學生應用。

6 結 論

通過將與工程圖樣繪制相關聯的零部件加工工藝方法、材料選取、加工方法與精度等工程背景知識作為補充內容,融入到主要教學內容之中,以開拓學生知識面的形式進行介紹,使學生了解了工程圖樣背后的加工背景、成本背景、質量背景等因素,在工程圖樣繪制時,對工程背景有所考慮。通過結構合理性分析教學和實踐環節應用教學,學生對結構構型創新有了濃厚的興趣,培養和提高了學生結構創新能力。教學實踐表明,采用化整為零、注重工程意識培養、鼓勵實踐應用的教學策略,有利于培養學生工程圖樣繪制的工程意識。而這種工程意識一旦建立,通過機械設計、畢業設計等其它實踐教學環節的進一步培養,在強化學生工程圖樣繪制能力方面,將會收到事半功倍的效果。

[1] 黃利平, 孟明辰. 工程制圖課程內容和課程體系改革[J]. 工程圖學學報, 2005, 26(6): 156-159.

[2] 陳 亮, 陳錦昌, 張瑞秋. 工程制圖教學中的競賽激勵機制[J]. 工程圖學學報, 2009, 30(5): 144-147.

[3] 朱小飛, 何玉林, 薛寒松. 工程制圖課程的工程性改革實踐[J]. 工程圖學學報, 2007, 28(6): 143-146.

[4] 陳彩萍, 譚建榮. 工程制圖CAI課件中學習情境的設計[J]. 工程圖學學報, 2011, 32(1): 138-142.

[5] 楊 安, 陳 絢, 陳錦昌. 工程制圖課程中的互動教學模式探討[J]. 工程圖學學報, 2007, 28(5): 122-125.

[6] 戴立玲, 盧章平. 工程圖學與基本CAD應用技術融入式教學體系的研究探討[J]. 工程圖學學報, 2006, 27(6): 116-120.

[7] 王建華, 李曉民, 楊 莉, 呂 梅. 由三維建模入手的工程制圖課教學改革實踐[J]. 工程圖學學報, 2008, 29(6): 123-126.

[8] 林清夫. 引入三維幾何建模的工程圖學教學模式分析與比較[J]. 工程圖學學報, 2006, 27(4): 148-152.

[9] 童秉樞, 易素君, 徐曉慧. 工程圖學中引入三維幾何建模的情況綜述與思考[J]. 工程圖學學報, 2005, 26(4): 130-135.

[10] 張京英, 羅會甫, 張 彤, 焦永和. 三維造型設計與工程圖學的有效融合[J]. 工程圖學學報, 2010, 31(6): 151-154.

[11] 張寶慶, 張學忱, 李玉菊, 張冬梅. 淺談3D制圖教學中的二維表達[J]. 工程圖學學報, 2007, 28(4): 166-169.

[12] 童秉樞. 工程圖學課程的數字化教學[J]. 中國大學教學, 2010, (7): 46-47.

[13] 王楓紅, 陳熾坤, 陳錦昌. 工程圖學課程中創造性構形設計教學的研究與實踐[J]. 圖學學報, 2012, 33(4): 140-147.

[14] 樓程富, 顏洽茂, 陸國棟, 顧建民. 構建研究性學習平臺培養學生實踐和創新能力[J]. 中國大學教學, 2009, (3): 20-22.

[15] 童秉樞, 田 凌, 馮 涓. 10年來我國工程圖學教學改革中的問題、認識與成果[J]. 工程圖學學報, 2008, 29(4): 1-5.

[16] 宋洪俠. 深化機械制圖教學改革培養高技能創新型人才[J]. 圖學學報, 2013, 34(3): 142-147.

[17] 余明浪. 工程制圖教學改革的反思和探索[J]. 工程圖學學報, 2009, 30(5): 157-162.

[18] 郭萬林. 機械產品全生命周期設計[J]. 中國機械工程, 2002, 13(13): 1153-1158.

Exploration of Enhancing Students′ Ability of Drawing Engineering Graphics and Engineering Concepts in Engineering Graphics Teaching

Li Yutong, Wang Yuxin

(Department of Mechanical & Electrical Engineering, China University of Petroleum, Qingdao Shandong 266580, China)

Based on author′s accumulated experiences in the enterprise, exploration for enhancing students′ ability of drawing engineering graphics and engineering concepts in engineering graphics teaching has been made. Through pieces of engineering knowledge and experience about engineering design, and use of every bit teaching time, the corresponding engineering knowledge for rational engineering drawing has been inserted in the corresponding sections of the teaching course in the form of expanding students′ knowledge and skill. And then in the assembly drawing design of practice teaching course, it is encouraged that students apply the learning knowledge of engineering practice to the structure design and the engineering drawing expression of parts. Consequently, the students′ consciousness considering engineering background of products while carrying out the design is cultivated gradually through the process of engineering drawings and expressions. This kind of consciousness will be helpful for students to draw out engineering graphics in according with the requirements of engineering practices.

engineering graphics; teaching reform; engineering drawing; engineering consciousness; training

TB 23

A

2095-302X(2014)05-0791-07

2013-12-29;定稿日期:2014-04-21

山東省高等學校教改立項資助項目(2009160)

李雨桐(1973–),女,遼寧遼陽人,講師,博士。主要研究方向為創新設計自動化。E-mail:lyt_b@aliyun.com

王玉新(1964–),男,河北黃驊人,教授,博士生導師。主要研究方向為機電產品創新設計理論與實踐研究。E-mail:strath_tj@hotmail.com