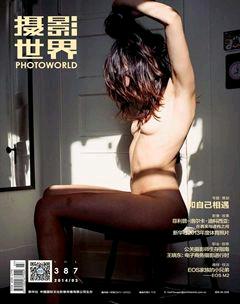

和自己相遇

邢江

2013年,可能最受追捧的攝影詞匯之一就是“Selfie”(譯為自拍),甚至有人說2013年是“Selfie”之年。隨著手機和社交網(wǎng)站深深嵌入人們的生活,自拍成為網(wǎng)絡(luò)照片生產(chǎn)的主力軍。

不過,作為一種記錄和藝術(shù)創(chuàng)作方式,“自拍”在得到牛津字典認可之前,就已融匯進攝影的血液:1839年,美國攝影師羅伯特·科尼利厄斯(Robert Cornelius,1809-1893)第一次將舊機對準自己;1840年,希波利特·巴耶爾(Hippolyte Bayard,1807~1887)創(chuàng)作《扮成溺死者的自拍像》來抗議自己的攝影術(shù)研究被政府忽視,這也是歷史上的首張裸體自拍像。從那時起,運用鏡頭尋找自我、認識自我和表達自我便成為一代又一代攝影師的藝術(shù)創(chuàng)作途徑。

“自拍”被當作個人化的視覺日記,被認為是直接的情感流露手段,也被看成是伸張個性的工具。通過精心安排場景,利用道具,進行表演,或者直視自身,或者模仿扮演他人,攝影師自拍的手法和影像呈現(xiàn)的樣式異常豐富。如今在當代攝影中,自拍的程序已遠不止放好相機、擺好姿勢、按下快門這般簡單;在自拍像中,攝影師和自己相遇,用或真切或虛構(gòu)的方式審視自己的身體和精神;他們描摹細微的生活,建構(gòu)內(nèi)心別樣的自我,表達對社會現(xiàn)象的具體看法,思考當下政治經(jīng)濟文化領(lǐng)域的尖銳話題,也抒發(fā)某時某刻的強烈情緒。

不過,這一切總該有個基礎(chǔ)——如何看待自己?又如何確認自己的身份?簡單來說:我是誰?

本期專題,我們把眼光聚焦在“自拍”這一當代攝影實踐的重要領(lǐng)域,希望借此拋磚引玉,探討攝影在表達“自我”時的深度和廣度。

同時,我們沒有過多關(guān)注南·戈爾丁(Nan Goldin)或辛迪·舍曼(Cindy Sherman)等大家耳熟能詳?shù)拇髱煟鴮婷媪艚o那些另據(jù)特點的當代新秀攝影師,他們風格各異,有的盡顯女性嫵媚,有的審視和呈現(xiàn)自己的內(nèi)心狀態(tài),有的從日常記錄中尋覓真實……希望讀者在看到新面孔的同時,也受到更多啟發(fā)。

這些攝影師的實踐或許正在告訴我們:如何與自己在影像中相遇,是個值得反復思考的好問題。